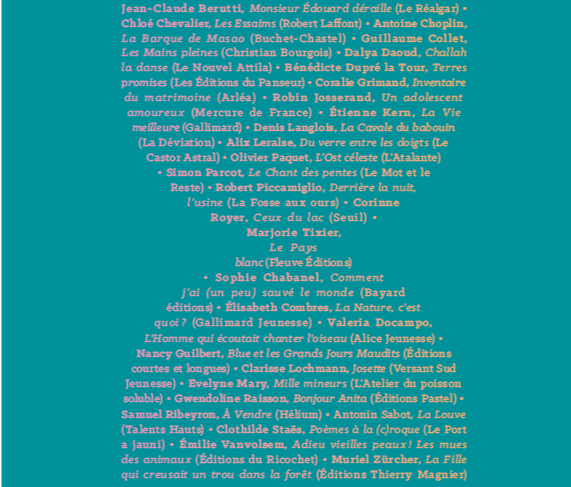

Partage de la valeur : la chaine du livre à l'heure des comptes

RNL24 — Plus régulièrement soulevée par les auteurs, la question du partage de la valeur s'est retrouvée au cœur des Rencontres nationales de la librairie, à Strasbourg. Une des dernières tables rondes de l'événement a laissé voir les tensions entre les différents acteurs, face à une certaine opacité qui subsiste quant à la répartition du prix du livre.

Le 20/06/2024 à 15:48 par Antoine Oury

26 Réactions | 412 Partages

Publié le :

20/06/2024 à 15:48

26

Commentaires

412

Partages

Partage de la valeur. L'expression fait florès dans le secteur du livre, depuis le début de cette année 2024. En février dernier, le Syndicat national de l'édition, pour nourrir les discussions avec les organisations d'auteurs sur les conditions contractuelles et les niveaux de rémunération, publiait une étude sur le partage de la valeur entre auteurs et éditeurs.

Écrire que le document suscita une polémique serait un doux euphémisme. La totalité des organisations d'auteurs pointa alors un éclairage « partiel et biaisé », pour reprendre l'expression de l'Association des traducteurs littéraires français (ATLF). D'après les auteurs, un certain nombre de paramètres n'ont pas été pris en compte par le SNE, ou présentés d'une manière insatisfaisante, malgré la défense de l'organisation professionnelle.

Les questionnements sur le partage du prix du livre entre les acteurs de la chaine s'étendent désormais à la librairie. Le Syndicat de la Librairie française (SLF) a en effet lancé un appel à la solidarité de la chaine, et particulièrement des éditeurs et des distributeurs.

Des acteurs en paupérisation

Les interrogations autour de la répartition de la valeur du livre découlaient, côté auteurs, d'un constat de « fragilisation économique », documenté, notamment, par une étude du ministère de la Culture en 2016, rappelle Christophe Hardy, président de la Société des Gens de Lettres (SGDL). « Depuis, nous faisons des propositions sur le partage de la valeur, dans le cadre d'un dialogue entre auteurs et éditeurs. »

Cette paupérisation des auteurs serait aujourd'hui partagée par la librairie, dont les marges commerciales, déjà faibles, sont mises sous pression par une hausse des charges. Ce qui fait dire à Frédérique Pingault, de la Librairie du Tramway à Lyon, qu'elle « a le sentiment de vivre la paupérisation des libraires depuis mon rachat de cette enseigne il y a 14 ans ».

« Cette vocation, ce métier passion l'est un peu moins maintenant. On demande à nos libraires d'être des couteaux suisses, de vendre des livres exigeants, des fonds exigeants, d'animer des rencontres... Et, dans les faits, les acteurs qui sont les mieux rémunérés sont les gros faiseurs, qui se contentent du quantitatif. Nous, libraires indépendants, ne pouvons pas lutter. »

À LIRE - Librairies : “N'attendez pas fermetures et licenciements pour agir”

Une référence aux points de remise accordés par les éditeurs aux libraires sur le prix public hors taxe des ouvrages : s'il peut atteindre 36 % et parfois plus, il stagne souvent autour des 30 % et ne dépasse que rarement les 40 %. Au vu de la situation délicate des librairies, le SLF a demandé un effort aux maisons d'édition, pointant les groupes Hachette et Media-Participations.

Repenser un modèle

Dominique Tourte, venu porter la voix des maisons d'édition indépendante en tant que directeur général de la fédération qui les représente (FEDEI) fait état de « coûts de production qui ont assez fortement augmenté et des tensions de trésorerie conséquentes ».

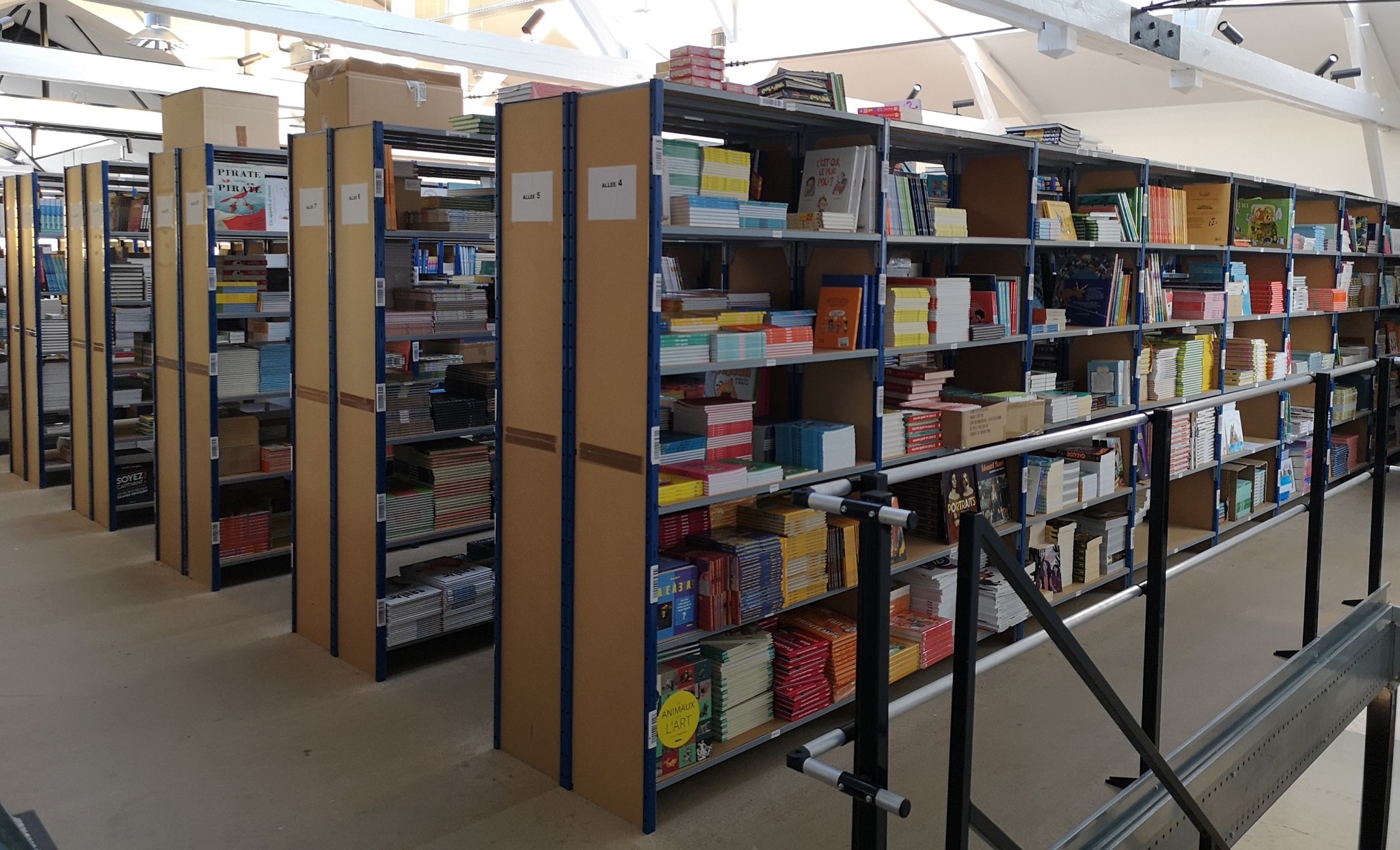

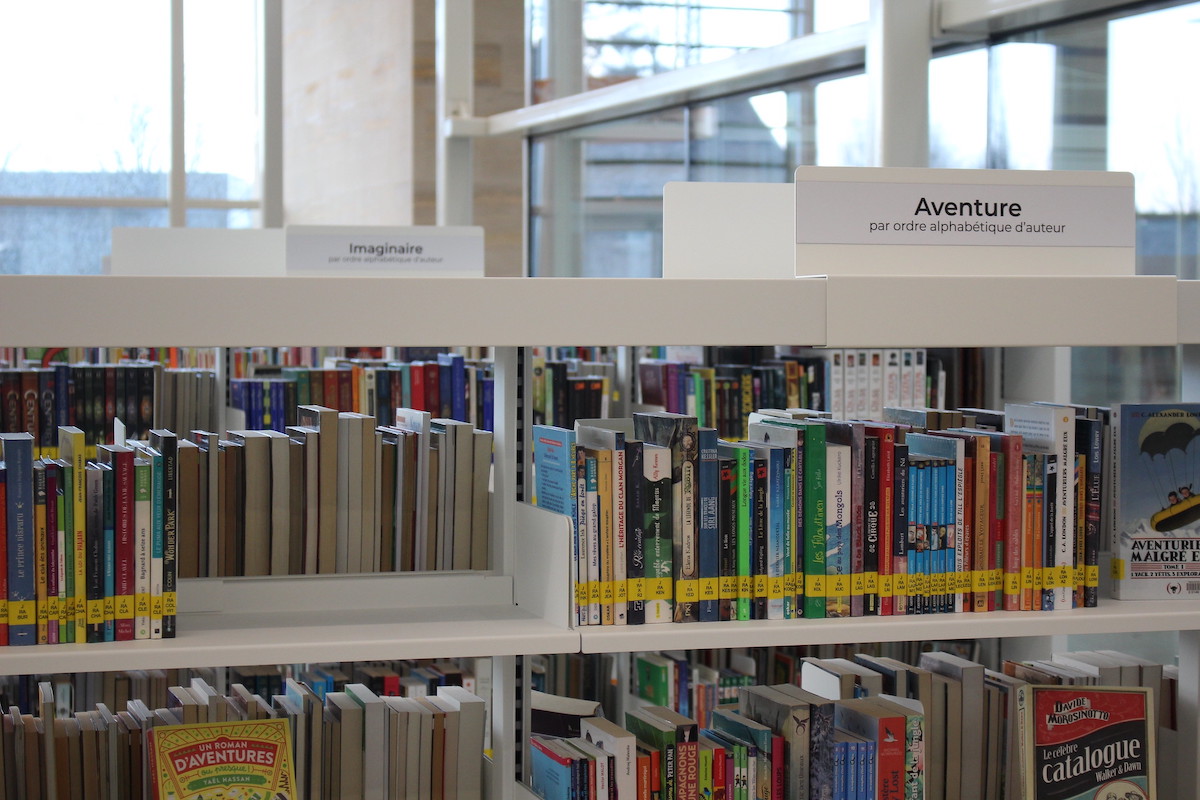

S'y ajoutent, selon lui, des taux de retour des ouvrages des indépendants en hausse, ainsi qu'une « invisibilisation liée à une concentration : nous apparaissons très difficilement sur les tables des libraires », indique-t-il. Lors des Rencontres nationales de la librairie et même avant, le Syndicat de la Librairie française a réclamé « une baisse drastique de la production », demande essentiellement adressée aux éditeurs aux ambitions industrielles.

Frédérique Pingault abonde, en soulignant que les quelques fléchissements de la production, çà et là, ne permettent pas de modifier la trajectoire d'un secteur du livre lancé à pleine vitesse, au risque d'aller droit dans le mur.

Renaud Lefebvre, directeur général du Syndicat national de l’édition, rappelle quelques chiffres tirés de l'étude de l'organisation professionnelle, assurant que la marge finale des maisons d'édition reste de l'ordre de 5 % et que « la première sanction d'un livre qui ne fonctionne pas, c'est l'éditeur qui la subit ».

La distribution en question

Les regards autour de la table ronde et dans la salle se tournent bientôt vers la distribution, un maillon de la chaine qui n'est pas représenté. « De l'argent dans le livre, il y en a et on sait où il est », assure une intervenante au sein du public.

Parallèlement à l'économie du prototype qui régit le livre [des dépenses de création effectuées sans connaissance de la capacité du bien à rencontrer une demande, NdR] se serait ainsi créée une « économie du flux », comme l'explique Christophe Hardy, basée sur la distribution des livres.

« Cette économie de flux a besoin de production pour fonctionner, ce qui peut conduire à l'inondation des tables des libraires. Hachette Livre, par exemple, fait moins de marge que Hachette Distribution, mais c'est la même holding », soulève-t-il.

Au moment où Hachette est pointé du doigt pour ne pas accorder une remise suffisamment généreuse aux libraires et où certains libraires tentent une trêve des nouveautés pour questionner à qui profite la surproduction, la distribution se trouve logiquement mise en cause.

Ici aussi, certains acteurs de moindre envergure, comme l'indépendant Serendip, indiquent ne pas dégager une marge confortable — elle serait de 0,03 % pour celui-ci.

À LIRE - Une étude annonce des années noires pour la librairie indépendante

Tandis que plusieurs intervenants réclament des chiffres sur la marge de la distribution — une étude prévue par le ministère de la Culture pourrait lever quelques incertitudes sur le sujet —, Renaud Lefebvre assure que « la mine d'or n'est pas peut-être pas celle que vous imaginez ».

Prenant comme exemple l'annulation du transfert du site logistique de Maurepas du groupe Hachette, en début d'année 2024, ou l'absence de prime d'intéressement chez Interforum, il précise que l'activité souffre aussi de l'augmentation des charges salariales et de la hausse des coûts de l'énergie : « Cessons de préjuger que des trésors de guerre existent », affirment-ils.

Vers un livre plus cher ?

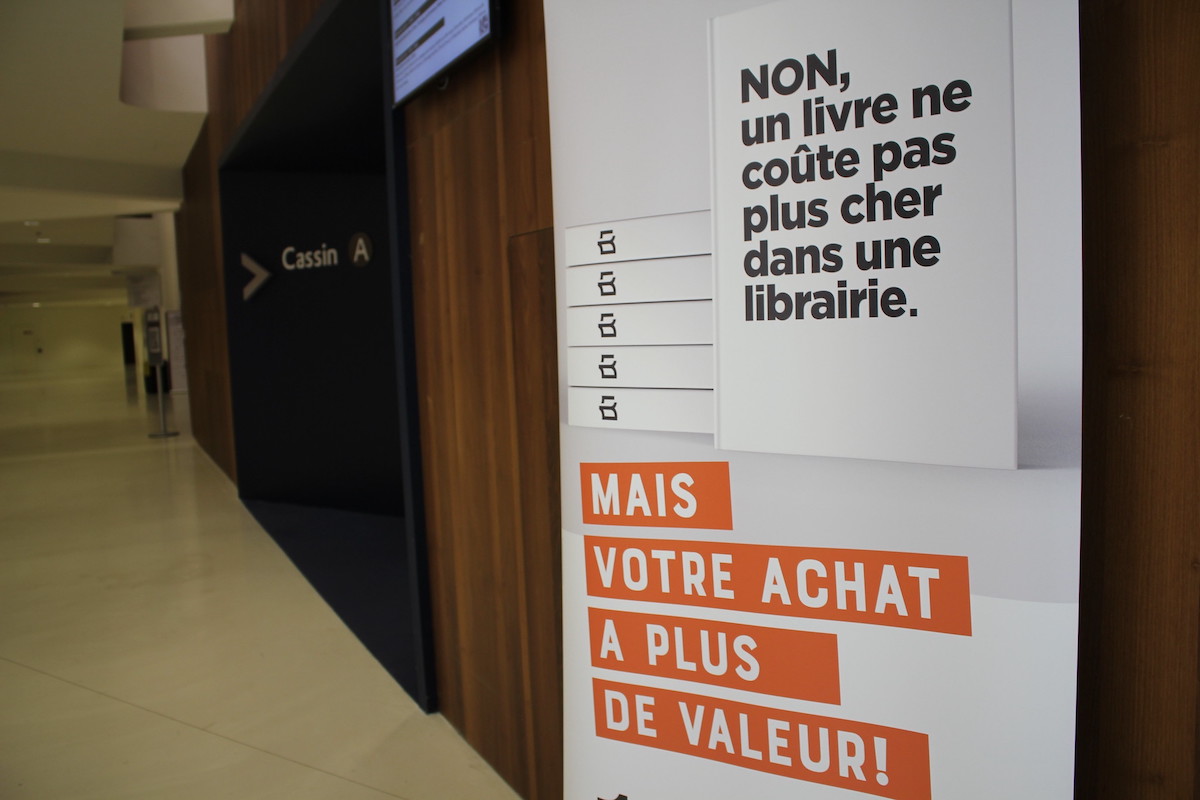

Si le gâteau ne peut pas être partagé selon de nouvelles modalités, alors peut-être faut-il un plus gros gâteau. Alexandra Charroin-Spangenberg, codirigeante de la Librairie de Paris à Saint-Étienne, vice-présidente du SLF et présidente de sa commission sociale, met ainsi en avant le prix du livre.

« Si l'on continue à dire que le livre doit être moins cher, à force, on délocalise les métiers. Il y a un moment où, collectivement, il sera nécessaire de redonner une valeur au livre, pour rémunérer le travail des gens, un travail de qualité. » Bientôt lancée dans de nouvelles négociations professionnelles, elle ne dissimule pas son appréhension : « Je vais me retrouver face à des gens à qui je ne peux rien offrir. »

Souvent à la traine derrière le niveau de l'inflation, le prix du livre a connu des hausses exceptionnelles en 2022 et 2023, mais les libraires demandent une augmentation plus importante.

À LIRE - Faut-il une trêve des nouveautés pour faire la guerre à la surproduction ?

Frédérique Pingault, citant la loi sur le prix unique du livre de 1981, rappelle que les éditeurs, en fixant le tarif, sont tenus de prendre en compte « la qualité des services rendus par les détaillants en faveur de la diffusion du livre ». « L'augmentation du prix des livres n'est pas un gros mot, et il revient à l'éditeur d'augmenter les prix de vente en période d'inflation » pour garantir la rémunération de l'ensemble des acteurs, assure-t-elle, en citant « quelques niches à augmenter », comme les textes du domaine public au format poche.

Des voix s'élèveront dans la salle pour souligner que les ouvrages semblent déjà coûteux pour un certain nombre de Français, quand « le développement du livre d'occasion donne un signal assez net sur la sensibilité d'une partie des lecteurs au prix », rappelle Renaud Lefebvre.

Photographies : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Une écologie de la librairie au coeur des RNL 2024

26 Commentaires

Jojo

20/06/2024 à 21:11

« la première sanction d'un livre qui ne fonctionne pas, c'est l'éditeur qui la subit »

Non, c'est son auteur.

Sapiens

21/06/2024 à 05:46

C'est pourtant bien l'éditeur qui paye la création de l'objet livre, l'auteur investi du temps.

Une autrice

21/06/2024 à 11:29

Le temps, c'est de l'argent.

Petit éditeur

21/06/2024 à 17:54

Et c'est là que l'on voit le fossé qui sépare les auteurs des éditeurs, la divergence de point de vue.

Il me semble quand même que dans le cas d'une mévente, l'auteur ne gagne pas d'argent, l'éditeur en perd. L'auteur et l'éditeur ont investi du temps de façon à peu près équivalente, l'éditeur a en plus, payer l'imprimeur, la diffusion, la distribution à l'aller comme au retour des livres (les fameux flux) et dans un grand nombre de cas, il a versé un à-valoir à l'auteur qu'il ne récupèrera pas puisque il y a mévente et que cet à-valoir ne sera pas couvert. Il a parfois également investi en marketing, pub, etc.

Jojo

27/06/2024 à 14:38

"Il a parfois également investi en marketing, pub, etc."

Si on lit les contrats, les éditeurs s'engagent à investir dans la publicité du livre. Pour qu'un livre soit lu, il doit être vu. La publicité, c'est un des devoirs de l'éditeur. Ce n'est pas "parfois" ou "en fonction de ce qui nous arrange". Et plus il y a d'ouvrages qui sortent et plus la publicité, la communication et le marketing deviennent des postes incontournables. Si les éditeurs ne veulent pas faire cette part de leur travail, qu'ils laissent un meilleur pourcentage aux auteurs.

Jojo

21/06/2024 à 12:40

Et le temps, c'est du travail donc de l'argent et les éditeurs refusent de payer ce temps de travail.

Ils l'invisibilisent.

Donc, si un livre ne marche pas, le premier à être sanctionné est bine celui qui apporte la matière première, ce qui préexiste, pas celui qui verse une avance pour en acheter les droits. L'avance et l'argent dépensé ne correspondent pas à la réalité puisque le temps investi ne correspond pas à zéro. Le coût de ce temps investi est à la charge de l'auteur. Une avance n'est pas une rémunération pour un travail mais pour un droit de propriété.

Thierry Reboud

21/06/2024 à 09:06

Dans l'hypothèse d'un livre qui est mal vendu, la maison d'édition a investi (y compris par la rémunération, même jugée insuffisante) sur un.e écrivant.e qui a fourni un produit qui n'a pas trouvé son marché.

La maison d'édition perd donc les coûts de production physiques du produit mais également les coûts de production intellectuelle. L'écrivant.e ne perd même pas les coûts de production intellectuelle quand il ou elle a perçu un à-valoir. L'essentiel des pertes de l'écrivant.e consiste en un manque-à-gagner sur une espérance de rémunération.

Jojo

21/06/2024 à 17:54

C'est faux.

L'auteur perd de l'argent en premier puisque la valeur de son travail, c'est-à-dire le temps qu'il y a passé et qui est à ses frais, n'est pas rentabilisé.

Les éditeurs ne payent pas le travail, ils achètent des droits.

Hypocrite cette confusion entre droit d'auteur qui est un droit de propriété et une rémunération d'un droit du travail. En fonction de ce qui arrange les éditeurs et l'2tat, le droit d'auteur est un droit de propriété ou/et un droit du travail.

Le droit d'auteur n'est pas un droit du travail. En revanche, pour produire une œuvre, il faut travailler.

Il faut donc que les éditeurs PAYENT le travail. Pas seulement verser des avances entièrement récupérables sur les pourcentages.

Et cette phrase cynique et mesquine répétée sans cesse par les éditeurs pour ne pas passer à la caisse : "auteur, c'est pas un métier". Alors, éditeur, c'est pas un métier non plus puisqu'il s'appuie sur un métier qui n'existe pas. Les éditeurs sont des intermédiaires. ils ne sont pas à la source de la valeur puisqu'ils lui font des avances.

Ubuesque !

Thierry Reboud

22/06/2024 à 10:30

Réponse à Jojo :

Il faut distinguer deux cas de figure : soit l'écrivant.e produit quelque chose qui ne lui a pas été commandé, soit l'écrivant.e répond à une commande.

Dans le premier cas, l'écrivant.e prend (ou devrait prendre) ses responsabilités : il ou elle fabrique un produit (un texte, image ou tout ce que vous voudrez) en considérant que son produit présente un intérêt tel qu'il trouvera sa place sur un marché extrêmement concurrentiel. Personne ne lui a demandé de fournir ce travail, il ou elle le fournit de sa propre initiative, c'est donc à lui ou elle d'accepter ou de refuser une proposition d'édition qui tiendra compte (ou pas) du temps de travail. En tout état de cause, l'éditeur va engager des coûts très directement financiers (ne serait-ce que la fabrication, sans parler de tout le travail en amont produit le plus souvent par des salarié.es que les écrivant.es seraient bien en peine de soutenir). L'écrivant.e n'engage que des frais qu'il ou elle a décidé de sa propre initiative, sans rien demander à personne (ce qui est bien entendu son droit absolu)... mais, encore une fois, ce temps de travail lui appartient puisque nous sommes dans l'hypothèse où personne ne lui a rien commandé.

Imaginons que l'écrivant.e décide, comme c'est très à la mode actuellement, de se passer de la maison d'édition pour mettre son produit sur le marché : alors tous les frais que nécessitent la conception, la fabrication et la commercialisation (diffusion et distribution) de son produit seront à sa charge. En cas de mévente, c'est la totalité de ces frais qui sera à la charge de l'écrivant.e... en plus du temps de travail qui n'aura pas été rémunéré.

Or on constate qu'à de rares exceptions près, les livres autoproduits ont des ventes considérablement moindres que ceux produits par des professionnel.les de l'édition (ce qui est explicable : un.e écrivant.e, à supposer qu'il ou elle soit compétent.e dans la production de textes, ne l'est pas nécessairement dans les autres métiers du livre). Encore une fois, c'est aux écrivant.es qu'il revient de prendre leurs responsabilités et de choisir la solution qui aura leur préférence. Mais se figurer qu'une maison d'édition rémunèrera le temps de travail d'une écrivant.e alors qu'elle n'a pas la moindre visibilité sur le rapport commercial du produit est tout simplement une farce.

Dans le second cas, une maison d'édition passe commande d'un produit donné (texte, image ou tout ce que vous voudrez) auprès de professionnel.les qualifié.es (ou réputé.es tel.les). Dans ce cas, il faut supposer que la maison d'édition a étudié le marché sur lequel elle souhaite placer son produit et qu'elle a une idée assez précise des coûts qu'elle doit engager, y compris les coûts de la commande auprès des professionnel.les de la production de textes (ou d'image, ou de tout ce que vous voudrez).

Dans cette hypothèse, il appartient aux professionnel.les en question d'accepter ou de refuser un contrat qui ne tiendrait pas compte de leur temps de travail, de même qu'il appartient aux maisons d'édition d'éventuellement stipuler le temps accordé (en heures, en jours ou en mois) pour fournir ce travail.

Jojo

27/06/2024 à 14:50

L'écrivant.e

Vraiment n'importe quoi, l'écriture inclusive !

Même plus écrivain.e mais écrivant. Et emballé dans de l'écriture inclusive pour faire mec ouvert de gauche. Alors que votre discours est clairement néo-libéral. Le pauvre éditeur qui prend tous les risques parce qu'il a donné un peu de sous et l'auteur qui profite de sa bonté.

Écrivant. Le terme bien condescendant pour faire croire que c'est l'éditeur qui fait tout. Celui qui écrit une lettre à sa mère est un écrivant mais pas un écrivain.

Commande ou pas, le travail ça se paye. Une avance ne rémunère JAMAIS le travail. Une avance correspond au. code de la propriété intellectuelle, pas au code du travail.

Supprimez les avances, remplacez par des salaires et un intéressement aux bénéfices et ce sera plus juste !

La liberté d'expression a été confisquée par les éditeurs et est devenue un argument et un moyen pour maintenir la majorité des auteurs dans la précarité.

Thierry Reboud

30/06/2024 à 15:53

Vous êtes tout de même très comique, Jojo.

Qui a confisqué votre liberté d'expression ? Mais exprimez ce que bon vous semble, qui vous empêche ?

Pour autant les maisons d'édition ne sont pas tenues de publier à leurs frais le produit de votre expression.

Elles n'y sont pas tenues pour diverses raisons : soit parce qu'elles jugent que votre expression n'a pas d'intérêt (intellectuel ou commercial ou les deux), soit parce qu'elles considèrent que vous en demandez trop cher... mais dans absolument tous les cas parce qu'aucune maison d'édition n'est obligée de publier quoi que ce soit.

Si vous remplaciez votre production de textes par (par exemple) un kilo d'abricots, vous verriez que c'est très comparable : si vous vendez vos abricots trop cher, ils vont vous rester sur les bras, même s'ils sont exceptionnels. La question est justement de déterminer à partir de quand ça devient "trop" et, pas de chance, ce n'est pas une science exacte, ni pour les abricots ni pour vos textes (qui sont, je n'en doute pas une demi-seconde, aussi exceptionnels que les abricots de mon exemple).

Il va bien falloir qu'à un moment ou à un autre vous réalisiez que vous opérez dans le cadre d'une économie de marché : personnellement, quand il pleut, je prends un parapluie. Quand j'opère dans une économie de marché, j'agis en conséquence... mais vous avez bien entendu tout à fait le droit de faire autrement.

Une autrice

21/06/2024 à 18:03

Un éditeur reçoit énormément de projets, il les étudie et publie ceux qui lui semblent les plus prometteurs. Il connaît le marché et est à même de juger de leur potentiel commercial. Prendre des risques plus ou moins calculés, c'est son métier. Il ne peut pas en vouloir à l'auteur, qui n'a forcé personne à acheter les droits de son texte...

Thierry Reboud

22/06/2024 à 10:51

Vos deux réponses manifestent une ignorance abyssale de la réalité du marché du livre (je parle ici du marché du livre dans sa dimension massive), ce qui n'a rien de scandaleux (ce n'est pas votre métier) mais qui devrait vous inciter à plus de prudence dans votre formulation.

Une maison d'édition reçoit beaucoup de projets, c'est vrai (encore que... pas toutes, pour diverses raisons) et elle les étudie sous une perspective au moins double : intellectuelle d'une part, commerciale d'autre part. Je laisse de côté la dimension intellectuelle, je ne m'intéresse qu'à la dimension commerciale.

Le commerce de livres est extrêmement aléatoire pour la simple raison qu'on n'y vend pour ainsi dire que des prototypes, des produits fabriqués de cette manière pour la première et pour la dernière fois. Vous aurez évidemment des exceptions (les annales du bac, les romans sentimentaux produits sur un canevas éprouvé, le 47ème titre de tel.le ou tel.le écrivant.e qui reprend peu ou prou toujours la même recette, etc). Mais, dans la plupart des cas, y compris dans le cas du deuxième ou troisième roman d'un.e écrivant.e dont le premier roman a connu un succès inattendu, les ventes ne se répliquent pas d'un produit à l'autre parce que les produits sont différents. Si vous voulez vous faire une idée, repensez aux ventes du premier roman d'Olivier Bourdault (En attendant Bojangles) et regardez les ventes des romans suivants.

Vous avez un autre cas de figure, celui où une maison d'édition considère qu'il y a, dans tel ou tel produit de tel.le ou tel.le écrivant.e débutant.e, des imperfections mais aussi des promesses. Dans ce cas, la maison d'édition peut faire le pari de publier le premier produit en espérant que les promesses se réaliseront, et c'est le cas où un troisième ou quatrième roman connaît enfin des ventes convenables après deux ou trois tentatives vendues à 200 ou 300 exemplaires, voire moins. Dans cette hypothèse (certes pas majoritaire, mais pas rare non plus), la maison d'édition a investi à perte sur deux ou trois produits d'un.e écrivant.e dont rien n'assurait l'éventuel succès.

Vous avez certes raison lorsque vous dites que la maison "ne peut pas en vouloir à l'auteur, qui n'a forcé personne à acheter les droits de son texte", mais d'une part je ne vois pas très en quoi refuser le texte aurait enrichi l'écrivant.e ou rémunéré son temps de travail, et d'autre part cela ne retire rien au fait que l'essentiel de l'investissement matériel (y compris l'achat du prototype) incombe à la maison d'édition et pas à l'écrivant.e.

Votre remarque sur l'à-valoir (dans votre seconde réponse) est intéressante : s'il est tout à fait certain qu'il ne couvre pas le temps de travail de l'écrivant.e, il n'est pas moins certain qu'il ne correspond pas non plus, dans l'écrasante majorité des cas, à la réalité des ventes du produit, tout comme il est certain que les à-valoir supérieurs aux droits qu'auraient valu les ventes ne sont jamais remboursés. C'est donc bien que, du point de vue commercial, l'écrivant.e a été rémunéré.e pour un travail qui entraîne des pertes.

Je ne suis donc pas vraiment convaincu qu'il soit judicieux d'espérer de la maison d'édition qu'elle aggrave ses pertes en cas de mévente.

Comme vous l'observez, les bonnes ventes du catalogue financent (ou contribuent à financer) les ventes plus médiocres, voire mauvaises. En l'occurrence, les bonnes ventes d'un catalogue servent, entre autres, à financer des à-valoir supérieurs à ce qu'ils rapportent.

La bonne solution serait probablement de tout bonnement supprimer les à-valoir pour les remplacer par un pourcentage supérieur, mais assis sur la réalité des ventes. Le problème, c'est que, dans cette hypothèse, il y a tout à parier que l'écrasante majorité des écrivant.es percevraient une rémunération moindre encore... et que les maisons d'édition gagneraient plus au total, puisqu'elles ne rémunèreraient plus les écrivant.es que sur l'assiette de ventes effectives. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez ?

Un autrice

22/06/2024 à 13:39

Je pense au contraire avoir une bonne connaissance du marché du livre dans sa globalité, c'est en partie ce qui me permet de tirer mon épingle du jeu. A titre personnel, je n'aurais rien contre un pourcentage plus élevé en échange d'un à valoir moindre, car ce sont bien les droits proportionnels de qui me permettent de vivre correctement, mais je sais que nous n'avons pas tous cette chance et que ce n'est pas forcément une question de talent. Comme les libraires, je suis en faveur pour un resserrement de l'offre, sans nuire à la diversité. Plus facile à dire qu'à faire...

Thierry Reboud

22/06/2024 à 23:17

Si vous avez une bonne connaissance du marché du livre, au temps pour moi donc... mais vous savez dans ce cas qu'une maison d'édition qui met un titre sur le marché doit composer avec de nombreuses contraintes, et qu'elle doit s'efforcer de faire en sorte que ces contraintes ne soient pas contradictoires les unes envers les autres.

La première est bien évidemment de déterminer le prix de vente qui sera suffisant pour assurer (en cas de succès) un bénéfice tout en ne freinant pas la volonté d'achat d'une clientèle qu'on espère la plus large possible.

Sur ce prix de vente, la maison d'édition doit rémunérer l'écrivant.e, c'est entendu, mais aussi payer la diffusion et la distribution (qu'elle les assure elle-même ou qu'elle les confie à une structure spécialisée), éventuellement la promotion du titre (la publicité parfois, les attaché.es de presse plus souvent, à l'occasion les prestataires de surdiffusion)... et les librairies. Et, bien sûr, la maison d'édition doit aussi se rémunérer elle-même, faute de quoi elle ne durera pas longtemps.

Si on choisit de décrire cela sous forme de proportions (le fameux camembert de la répartition), on comprend bien qu'augmenter la proportion dévolue à l'un des agents, que ce soit l'écrivant.e ou la librairie, ne peut se faire qu'au détriment de la proportion dévolue à un (ou plusieurs) autre(s)s agent(s). Or aucun des agents (sinon peut-être les diffuseurs et distributeurs qui, dit crûment, ne sont guère que des entreprises de logistique) ne peut exister sans les autres. Les écrivant.es sans les maisons d'édition ni les librairies retomberaient vite sur terre, de même que les maisons d'édition sans les écrivant.es ni les librairies, ou que les librairies sans les écrivant.es ni les maisons d'édition. J'imagine que vous constaterez avec moi que l'élément le plus facilement remplaçable reste l'écrivant.e, notamment du fait de l'inflation exponentielle de candidat.es.

Je ne sais pas s'il s'agit de talent, de toute manière cette notion n'entre pas en considération quand il s'agit du marché du livre. Il s'agit de constater que peu d'écrivant.es rencontrent le marché de manière suffisamment précise pour vivre de cette activité. (J'exclus de ce raisonnement la production de textes de commande.)

Quant à resserrer l'offre, comme vous le formulez élégamment, pourquoi pas... mais, outre qu'un tel resserrement se fera nécessairement aux dépens des écrivant.es en tout premier lieu (ce qui, par conséquent, devrait peu contribuer à leur meilleure rémunération), vous devez savoir (puisque vous connaissez bien le marché du livre) qu'il se fera presque à coup sûr aux dépens de la diversité éditoriale, justement.

Si surproduction il y a, elle n'est certainement pas le fait des maisons d'édition indépendantes petites ou moyennes, elle est principalement le fait des groupes (Hachette et Editis au premier chef, bien sûr... mais Madrigall ou Actes Sud ne sont pas beaucoup plus vertueux). Elle l'est parce que, là encore pour le dire crûment, l'accès à la librairie est aussi une question de conquête de mètre-linéaire (ou, plus précisément, de mètre carré-table).

Or les librairies, dont l'économie est au moins aussi fragile que celle des écrivant.es, ne peuvent pas se permettre de ne pas proposer le chef-d'oeuvre trimestriel des éditions de Minuit ou de POL, la palanquée de nouveautés de rentrée de Gallimard, le tombereau de titres indispensables d'Actes Sud et de ses satellites... bref, les librairies arbitrent bien souvent au détriment des maisons d'édition indépendantes petites ou moyennes, pour des raisons qu'on peut comprendre sans pour autant s'en réjouir.

Le problème en fait est extraordinairement complexe, et traiter ici de la rémunération des écrivant.es, là de celle des librairies, c'est rater le coup parce qu'il serait plutôt nécessaire de repenser la solidarité de la très fameuse chaîne du livre : solidarité, au sens où, précisément, on dit qu'on maillon est solidaire des autres pour que la chaîne tienne. Mais c'est d'une réflexion d'ensemble qu'il s'agit, ce serait presque une refondation complète avec des hypothèses éventuellement radicales : par exemple, interroger la suppression (pas la baisse) des à-valoir, ou la fin des services de nouveautés et, dans le même temps, la fin des retours d'invendus, ou encore envisager des remises beaucoup plus élevées pour les librairies en contrepartie d'achats en compte ferme... autant de pistes de réflexion que je ne cite qu'à titre d'exemples (je ne suis pas nécessairement convaincu de leur bien-fondé) par lesquelles on remettrait tout à plat.

Avec, évidemment, le risque de démolir un équilibre certes imparfait mais qui néanmoins fonctionne pour le remplacer par un système nouveau qui demanderait au minimum du temps pour que les différents agents s'y habituent. Une telle hypothèse pourrait bien se révéler extrêmement douloureuse pour tout le monde.

Une autrice

21/06/2024 à 18:13

Les à valoir, actuellement, permettent à peine de survivre péniblement. Ils sont très, très loin de couvrir les "les coûts de production intellectuelle", comme vous dites.

Un auteur a vraiment intérêt que son livre se vende. Un éditeur aussi, mais l'éditeur n'a pas besoin que tous les projets qu'il publie fasse des étincelles : certains ouvrages ont toujours financé d'autres.

Necroko

21/06/2024 à 02:42

non merci pour une nouvelle augmentation des prix, ça suffit.

Roken Roll

21/06/2024 à 09:34

Réduire la production et augmenter les prix... C'est une réunion de l'OPEP ou quoi ?!

phoeis

21/06/2024 à 09:42

J'ai une très grande interrogation en tant que traductrice et éditrice : pourquoi les libraires qui ont le plus de difficultés acceptent-ils d'être inondés des livres des grands groupes notamment ? N'ont-ils pas le moyen de refuser les offices, de les réduire, de donner LEURS conditions, afin que leur quotidien soit moins régi par la logistique ? Je ne comprends pas pourquoi, en tant que commerces indépendants, ils ne fixent pas également leurs propres conditions, à partir du moment où celles imposées par les autres ne leur apportent presque aucun avantage. C'est vraiment un grand mystère pour moi.

Jojo

21/06/2024 à 17:57

Aussi mystérieux que les auteurs et traductrices qui ne décident pas du prix de leur travail.

Les éditeurs décident du prix de ce qu'ils achètent. Il n'y a rien qui vous choque ?

Thierry Reboud

22/06/2024 à 10:56

Rien n'interdit aux écrivant.es ou traducteur.rices de décider du prix de leur travail. Sinon que rien n'interdit non plus aux maisons d'édition de ne pas acheter un travail à un prix dont elles considèrent qu'elles ne pourront pas l'amortir.

Cela posé, les situations respectives des écrivant.es et des traducteur.rices sont ici abusivement amalgamées : la plupart du temps, une traduction résulte d'une commande (le coût du travail est donc négocié au moment de la commande, alors qu'aucun travail n'a encore été effectué), ce qui n'est pas le cas d'un produit à vocation plus ou moins littéraire.

Xavier Duraffourg

21/06/2024 à 14:38

On récolte malheureusement ce que l'on sème. La crise du livre est pour moi imputable notamment aux facteurs suivants :

Le prix unique, voulu par une doxa abusive a permis à rebours la concentration capitalistique du marché, et l'obligation pour les libraires de devenir généralistes, et donc d'avoir des stocks et des charges bien trop lourdes. En outre, les grands distributeurs ont pu s'accaparer le livre et les produits culturels comme produits d'appel ou de " panier consumériste".

Il en découle, que la spécialisation ou l'ouverture vers certains thèmes spécifiques pour les libraires de petites dimensions ont été rendues rédhibitoires.

En outre l'ideologisation et une forme de censure formelle ont rendu la diffusion de certains titres trop aléatoire. Une fois encore, le monde du livre s'est volontairement engoncé dans une autocensure choisie, alors ,qu'au nom de la liberté d'expression,toute hétérodoxe, fût-elle dangereuse ou critiquable, a voix au chapitre.

Enfin la non prise en compte, voire le mépris opposé aux bouquinistes et aux libraires anciens, ces écologistes et memorialistes de la galaxie Gutenberg,a constitué une erreur grave. Alors, qu'une synergie et une aide proactive envers ces professionnels auraient pu être actée si les éditeurs et les distributeurs avaient été plus intelligents et moins voraces.

Enfin, la troisième raison est que l'internet n'a pas tenu ses promesses en matière d'auto édition, de revues en lignes fédérant des initiatives d'auteurs exclus du circuit traditionnel pour des raisons biographiques , économiques ou par manque de notoriété.

Ceci étant adossé aussi à un régime français du droit d'auteur plutôt incompatible avec les normes anglo-saxonnes du monde numérique.

Enfin, il faudrait réfléchir aussi au problème fiscal et légal des petites entreprises qui sont souvent des aventures de passionnés et " d'amateurs'" au sens gourmontien du terme, afin de favoriser leur activité qui consiste, faut -il le rappeler à diffuser de l'esprit dans notre monde de marchandises.

Merci de m'avoir donner cette opportunité d'expression.

Jojo

21/06/2024 à 17:59

Vous pensez sincèrement que l'ultralibéralisme est une réponse raisonnable à la surproduction ?

Ninja

24/06/2024 à 15:04

La vérité sort de la bouche des gens dans la salle:

"les ouvrages semblent déjà coûteux pour un certain nombre de Français".

Parce que si on n'a pas de quoi payer les professeurs, ni les médecins...(etc...) il est bien clair que l'on n'a pas non plus de quoi payer des libraires (auteurs... éditeurs...).

( La suite, c'est bien sûr...car enfin, si les voitures viennent du Japon, de Hongrie ou de Chine, les mémoires de Corée, les puces de Taiwan, les téléphones et les batteries de Chine, le software d'Inde, les vêtements du Pakistan, le pétrole du Golfe, le gaz de Russie... on voit pas très bien avec quoi on va pouvoir gagner les sous pour payer les libraires (professeurs, médecins...). Quelqu'un est surpris ?)

Jojo

27/06/2024 à 14:56

La Culture n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais gratuite.

La vocation d'un auteur n'est pas d'être l'Abbé Pierre.

De la même manière que vous achetez du pain pour vous nourrir, vous achetez un livre pour nourrir votre esprit.

Mox Fulder

27/06/2024 à 10:40

L'article est de qualité, mais jamais - pas une fois - il ne mentionne l'imprimeur. Comme si le livre se fabriquait tout seul. C'est sûrement davantage dû à la façon dont le problème est systématiquement posé lors de ces "tables rondes", qu'à la volonté de l'auteur de l'article (auquel je ne jette évidemment pas la pierre), mais c'est toujours la même chose : le 'partage de la valeur' fait échanger entre eux des éditeurs, des auteurs et éventuellement des distributeurs. Quid du fait qu'il faut du papier, de l'encre, des machines d'impression et accessoirement des salariés pour 'fabriquer' ce dont on parle.

Et je suis désolé de rajouter une strate de complexité supplémentaire dans un débat qui l'est déjà suffisamment, mais vous seriez surpris de connaître les marges souvent ridicules auxquelles se résignent les imprimeurs de livres en France, y compris pour imprimer des bestsellers. Il va bien falloir y réfléchir et rappeler que la mention "imprimé en Union Européenne" n'est garante de rien, parce que vous vous doutez bien qu'une imprimerie française aura du mal à s'aligner sur des prix roumains ou polonais.