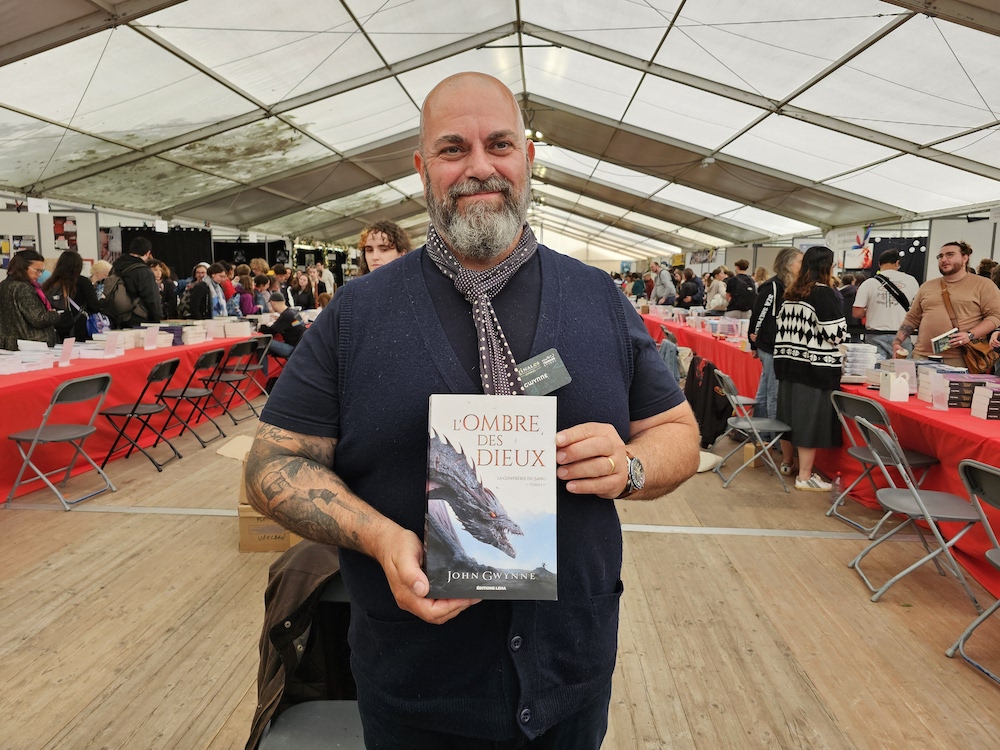

“La France a un problème avec l'imaginaire” (Stéphane Marsan, Bragelonne)

ENTRETIEN – La maison Bragelonne s’est créée le 1er avril 2000. Spécialisée dans les littératures de l’imaginaire, elle s’est taillé une place de choix dans le secteur. Science-fiction, fantasy et bien d’autres depuis, notamment avec la création du label Milady. Stéphane Marsan, directeur éditorial et littéraire, défend à ce titre la lecture, sans discrimination de genre littéraire. La sous-représentation de l'imaginaire est anormale et déplorable.

Le 19/04/2017 à 10:19 par Nicolas Gary

4 Réactions | 3 Partages

Publié le :

19/04/2017 à 10:19

4

Commentaires

3

Partages

ActuaLitté : Quelle est la relation des littératures de l'imaginaire avec la librairie ?

Stéphane Marsan : La librairie, c’est pour moi deux expériences : celle d’un simple lecteur et celle d’un éditeur majoritairement tourné vers les littératures de l’imaginaire. Les deux peuvent ne pas être tout à fait d’accord. Le lecteur lui voue un amour sans borne depuis l’enfance, avec le sentiment émerveillé que c’est là que j’habite et que j’habiterai toujours. L’éditeur, lui, regrette forcément que sa propre production n’y soit pas aussi bien représentée qu’il le voudrait. Et qu’elle le devrait, puisque les parts de marché de l’imaginaire constituent 7 % de la fiction et n’ont pas dans l’ensemble de la librairie une présence à la hauteur de ces chiffres. Avec 50 millions d’euros de CA, l’imaginaire fait déjà un quart de celui du policier. Or, toutes les librairies consacrent-elles à l’imaginaire un quart de ce qu’elles consacrent au polar ? Non, bien sûr. Cette sous-représentation est anormale et déplorable.

Avec le temps, j’y ai trouvé différentes explications, mais l’une ne s’évite pas : la France a un problème avec l’imaginaire, tout court. Alain Nevant, mon compère chez Bragelonne [l’un des cofondateurs, NdR] le fait remonter à la fin du XIXe siècle, et le putsch du roman réaliste contre le romanesque. S’il y a eu putsch, il s’est depuis largement généralisé. La définition du prix Goncourt est à ce titre édifiante : « Le meilleur roman d’imagination dans son fond et dans sa forme. » Le premier roman qui l’a reçu fut, en 1903, un roman de science-fiction, Force ennemie de John-Antoine Nau. J’ai l’impression que le prix, depuis bien longtemps, ne répond plus à ses attentes initiales.

De Rabelais aux surréalistes, Marcel Aymé ou Julien Gracq, l’imaginaire n’était autrefois pas considéré essentiellement comme un genre anglo-saxon – le terme anglais fantasy a été saisi ici d’une façon désastreuse. De plus, la science-fiction fut inventée en France, sous l’étiquette « merveilleux scientifique », et pourtant on l’écrit avec une typographie anglo-saxonne... On assiste donc à une certaine forme d’acculturation, on a voulu oublier à quel point l’imaginaire a été présent dans la littérature française. Aujourd’hui, il est cantonné, intellectuellement, et dans sa présence en librairie.

Aujourd’hui encore, on estime que l’imaginaire n’est pas un genre sérieux, c’est pour les imbéciles ou pour les enfants. Allez, tant que c’est pour les enfants, ça va, mais après, soyons sérieux, il faut passer à la grande littérature, qui ne saurait être celle de l’imaginaire, mais la littérature du réel. Il a fallu combien de temps avant que Peter Pan ou Alice au pays des merveilles ne soient plus simplement perçus comme des amusements pour enfants dans ce pays ?

Je crois qu’on peut parler de ségrégation culturelle et intellectuelle. Avec pour conséquence, parmi d’autres, que les libraires n’accordent soit pas de place du tout, soit de place acceptable, à cette littérature. D’ailleurs, même ceux qui aimeraient le faire, qui se disent de bonne volonté, se réfugient derrière le fait qu’ils ne la connaissent pas. Donc, il faudrait embaucher un « jeune compétent » – souvent, ils n’en ont pas les moyens, et si c’est juste pour de petites parts de marché, mieux vaut privilégier le polar, plus légitime et plus vendeur.

Les éditeurs n’ont certainement pas arrangé les choses – je ne parlerai pas pour mes aînés qui ont fait la science-fiction et la fantasy dans ce pays, Jacques Goimard, Élisabeth Gille, Jacques Sadoul et les autres. À l’origine, cette littérature fut traitée comme un genre populaire et de divertissement, à l’instar du roman policier, en somme. Elle a donc gardé jusqu’au milieu, voire la fin des années 90, cette image tenace qu’il ne peut s’agir que de romans de gare, en format poche et limités à l’anticipation. Dans le même temps, les connaisseurs sont restés très jargonants – un de ses illustres représentants m’a même assuré un jour : « La science-fiction est la seule littérature du XXe siècle. » Avec ce genre de discours, on ne risque pas de démocratiser grand-chose !

Aujourd’hui, ce que je stigmatise le plus vivement, un discours particulariste s’est mis en place parmi les défenseurs de la SF. Il revendique la « pop culture » ou la « culture geek », et finit par verser dans une approche communautaire, de victimisation même. Je la connais, cette position : je l’ai tenue longtemps. Mais elle n’est clairement pas la bonne : déclarer que l’on manque de reconnaissance, alors que la culture geek cartonne partout, ce n’est ni efficace, ni pertinent. La meilleure façon de défendre un merveilleux roman de science-fiction, c’est de défendre un merveilleux roman : qu’il soit de science-fiction en est un aspect. Certainement pas le seul.

Finalement, ce faisceau d’éléments culturels, liés à l’histoire intellectuelle de notre pays, à une longue tradition de pratiques d’édition, à une mauvaise façon de défendre les littératures de l’imaginaire, n’aide pas à compenser une situation de sous-représentation en librairie. L’ostracisme est réel, mais il faut que les amoureux de l’imaginaire en France forgent un discours plus audible pour le combattre.

L’imaginaire aurait-il besoin d’un best-seller – comme Millenium pour le polar ? Ou d’un traitement graphique différent des couvertures ?

Stéphane Marsan : Le polar n’a pas attendu Stieg Larsson pour obtenir succès, visibilité et légitimité : le polar social, dans les années 70-80, y avait déjà contribué. Et si c’était l’unique condition, plusieurs auteurs de Fantasy ayant également vendu des dizaines de millions d’exemplaires dans le monde, Tolkien, Jordan, Martin… auraient produit ce genre d’effet. D’ailleurs, il y a un paradoxe : la science-fiction est étudiée à l’école. Fahrenheit 451, 1984 ou Le meilleur des mondes sont devenus des classiques, dans le sens où l’on peut les aborder en classe. Ils correspondent à la phrase typique qu’on a pu lire dans la presse : « Plus qu’un bon roman de science-fiction, un bon roman tout court. » Dès qu’un roman de SF reçoit une légitimité littéraire, il perd son label SF et l’on s’empresse de le changer de collection – pour ne pas effrayer le grand public.L’idée est d’éviter à tout prix que le lectorat assimile l’ouvrage à la catégorie de l’imaginaire ; on déclenche ainsi le raisonnement qui consiste à discriminer le genre derrière l’œuvre. Ces classiques ne doivent surtout être mêlés à la littérature de l’imaginaire actuelle, vivante, qui alors, ô mon dieu, pourrait être proposée à des gens qui seraient bien capables de la lire et d’aimer ça !

Du reste, et tout particulièrement en France, la SF est devenue très politique, complexe et militante dans les années 70. Avec l’essor de la hard science, l’évolution s’est accentuée dans cette direction. Avec des implications très concrètes : d’abord, les ventes se sont écroulées. Ensuite, il m’est arrivé d’entendre dire d’un roman : « C’est sûrement très bien, mais c’est de la SF et je ne me sens pas compétent ». À mon sens, c’est une lourde erreur : quand on sait lire, on est en mesure d’apprécier n’importe quelle littérature – quand bien même elle ne répond pas à nos propres goûts. Mais elle n’est pas assez lue et conseillée pour s’en rendre compte. Conclusion ? Il se traîne une idée que la SF nécessiterait, pour être évaluée, d’avoir des compétences spécifiques.

On estime que l’imaginaire, c’est pour les imbéciles ou les enfants

D’un autre côté, en se focalisant sur l’une des définitions de la science-fiction – l’illustration d’hypothèses scientifiques et technologiques – il est sûr que certains auteurs en ont fait des œuvres difficiles à pénétrer pour le commun des mortels. Heureusement, les exceptions sont légion.

Quant à la couverture... vaste sujet. Publier un ouvrage de SF, ou de fantasy, avec une couverture typographique, blanche, bleue ou jaune, plutôt qu’une illustration permettrait-il de toucher un plus vaste public ? Relooker sans les codes, c’est une chose, publier sans ces codes, c’est risquer de manquer la cible privilégiée. Ces éléments graphiques, esthétiques, marketing sans doute ont leur importance, en ce qu’ils facilitent l’identification pour les lecteurs.

Dans des conversations, parfois houleuses, avec mes confrères, j’entends parfois exprimer l’envie d’abattre toutes les cloisons et que les rayons SF des librairies ne soient pas ghettoïsés. En clair : se mélangent aux autres, littérature française, littérature étrangère. Sauf que la simple existence d’un rayon SF, justifiant la présence de ce genre en librairie, est déjà rare. Ensuite, l’orientation est naturelle, autant que pertinente, pour le lecteur acquis au genre : il faut baliser son chemin vers des titres qu’il sait affectionner.

La couverture typo désamorcerait une partie du préjugé dont nous parlions. Le raisonnement est le suivant : on croit ne pas aimer la SF, donc on n’approchera pas d’un ouvrage visuellement identifié comme tel. À ce titre, je crains être un éditeur assez conservateur en termes de genre : pour la fantasy, mon grand amour d’éditeur, je fais des livres de fantasy, avec des couvertures de fantasy, au rayon fantasy (qui s’appelle la plupart du temps « rayon SF » alors que la SF stricto sensu représente moins de 40 % de ses ventes, mais passons). Rompre ce pacte implicite, c’est d’une certaine façon briser la complicité et la promesse faite au lectorat. Avec une couverture blanche, le message deviendrait confus : cela remettrait en question ses goûts, les codes très identifiés – et moi éditeur, je donnerais l’impression d’aller chercher une autre légitimité en abandonnant tout cela, de laisser tomber mon public.

En même temps, je reste persuadé que s’inscrire dans ces codes fige les éditeurs de l’imaginaire dans un cadre esthétique contraignant. Un exemple concret, c’est la couverture du Nom du Vent, de Patrick Rothfuss, réalisée par Marc Simonetti. En la voyant, je la trouve magnifique, sincèrement ; et je ne suis pas le seul, le site américain Variety a utilisé notre illustration française pour annoncer le deal cinéma ! Pourtant je néglige le fait que, pour 95 % des lecteurs, cette couverture n’est pas belle en soi. C’est une approche dessinée et picturale, qui en somme appartient aux façons de la jeunesse. Les chances qu’un lecteur de litté générale s’empare de ce livre deviennent infimes : la couverture lui crie que ce livre n’est pas pour lui. En revanche, elle répond parfaitement aux attentes des lecteurs qui cherchent ce genre d’histoires.

On est toujours dans le dilemme et la restriction. Parce que toute spécialisation implique ces restrictions. Mais on tente des trucs. Avec la collection Stars, nous rééditons des ouvrages majeurs de notre catalogue avec des couvertures typo – en partie pour avoir le plaisir de réaliser des couvertures différentes, mais également pour des libraires susceptibles de s’y intéresser et qui ne le feraient pas avec la forme initiale, ou parce qu’ils n’ont pas de clients chez qui les codes propres au genre trouveront un écho.

Dans les genres – les mauvais genres, SF, fantasy, romance, polar (est-ce toujours un mauvais genre ?), etc. – la couverture peut largement inciter à la vente et donner envie. Et dans le même temps, elle nous coupe indéniablement d’un lectorat qui ne répond pas à son esthétique.

Comment se comporte le secteur de l’imaginaire ?

Stéphane Marsan : La saisonnalité des prix ne nous concerne pas, mais, comme pour tous les autres éditeurs, la fin d’année représente une part très significative de notre chiffre d’affaires. Cet aspect graphique de l’imaginaire fait de nos ouvrages des cadeaux au sens plein. Au cours des dernières années, et en 2016 plus encore, l’importance des éditions collector ou éditions de luxe dans les ventes est très significative. On produit de beaux objets, chers, à tirage limité : dans leur forme et leur facture, ces livres enthousiasment d’autant plus un lectorat attaché au livre-objet.

Il m’est difficile de dire si elle est majoritaire, mais une part très importante du lectorat de l’imaginaire est plutôt jeune… et une part grandissante l’est beaucoup moins ! Une étude que nous avions commanditée en 2008 montrait que 40 % du lectorat Bragelonne avaient entre 15 et 25 ans, 40 % entre 25 et 35 ans et le reste au-delà de 35 ans. Quand les parents, les grands-parents cherchent un cadeau pour un jeune, leur itinéraire les conduit vers l’imaginaire. Mais il suffit de voir nos ventes de la fantasy chez France Loisirs pour se rendre compte qu’un lectorat croissant est largement adulte. À rebours, la fantasy en particulier, même quand elle n’est pas au rayon jeunesse, est une littérature transgénérationnelle, qui a toujours conquis un lectorat dès 11 ou 12 ans. Et ce, même avant la belle invention, en grande partie marketing, du Young Adult.

D’ailleurs, je suis persuadé que ce segment a siphonné une bonne partie du marché de l’imaginaire, parce que la SF y est très puissante et que la moitié des lecteurs de YA sont en réalité des adultes. Quand on fait passer des entretiens d’embauche chez Bragelonne, les 20/25 qui postulent citent comme lectures de référence Divergente ou Hunger Games. Plus jamais Asimov, Clarke ou Frank Herbert. Ce qui signifie que la science-fiction selon eux est plutôt du côté YA qu’en rayon SF – considéré comme de la littérature à papa...

D’ailleurs, une étude l’a récemment indiqué : les garçons, spécifiquement, ne sont pas amateurs ni en recherche de littérature Young Adult. Partant, l’idée de proposer un genre destiné spécifiquement aux adolescents, et qui traiterait de questions qu’ils se posent, serait peut-être à côté de la plaque.

Cela dit, « traiter les questions »... Dans tout bon roman, on retrouve les interrogations que l’on peut se poser à n’importe quel âge. On doit pouvoir lire Gide à 15 ans, comme à 50. Il existe bien entendu des romans spécifiquement conçus pour les adolescents ; cela n’empêche en rien de pouvoir lire Tchekov en même temps que Harry Potter. Et puis, Hunger Games ne touche pas particulièrement aux angoisses existentielles des ados. La force de l’imaginaire, c’est avant tout selon moi d’être le dernier refuge du romanesque.

Pour Bragelonne, comment s'opèrent la diffusion et la distribution ?

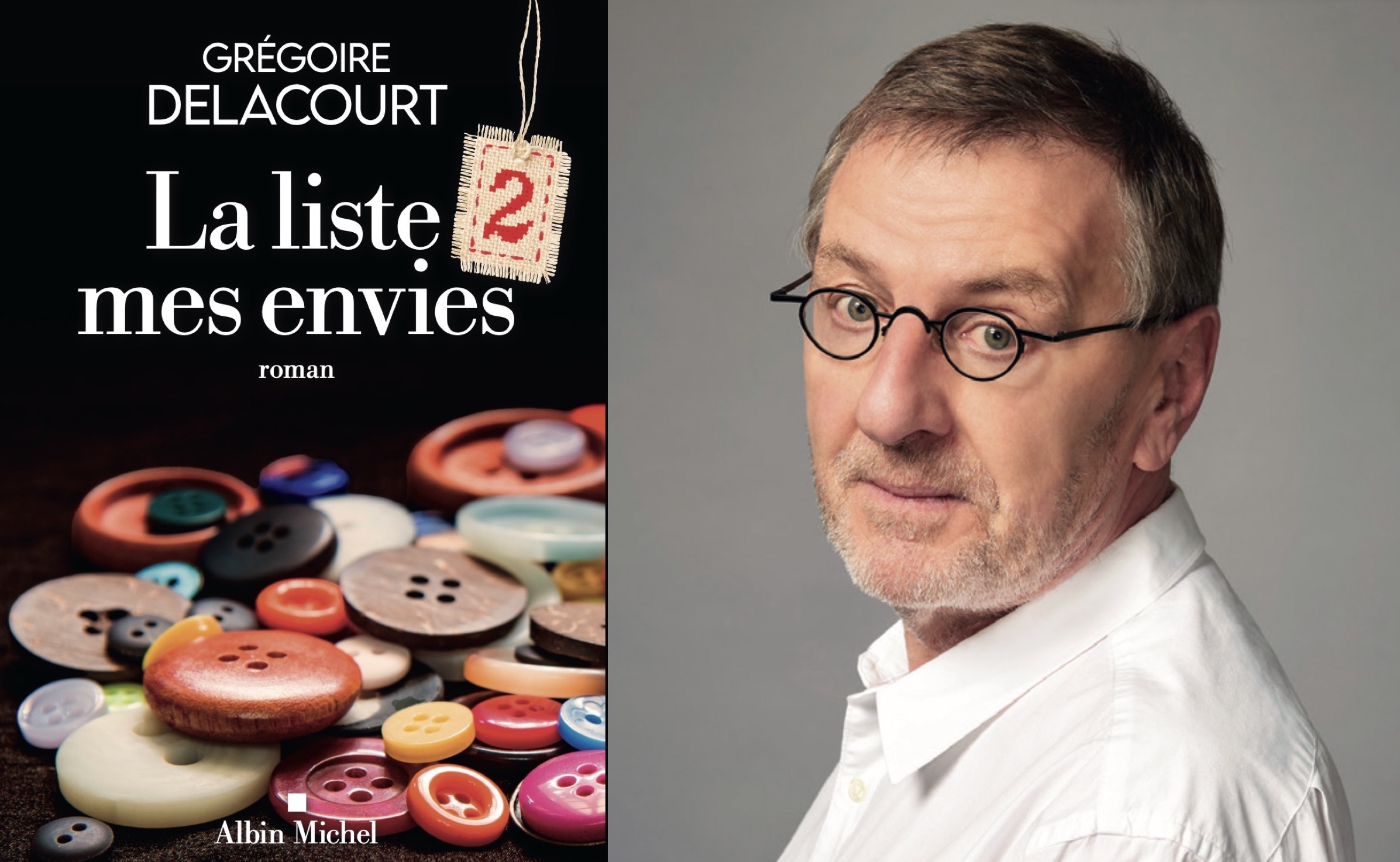

Stéphane Marsan : Hachette s’occupe de Bragelonne et Media Diffusion de Milady – marque plus diverse et plus complexe : on y retrouve du poche et du grand format, de l’imaginaire, du thriller, de la littérature féminine, de la romance et bien d’autres. Et même de la littérature avec un grand L – dont nous avons acquis les droits poche auprès de maisons respectables comme Albin Michel ou Denoël. Donc c’est forcément de la littérature, n’est-ce pas ?

Diffuseurs et distributeurs affrontent des problèmes divers avec nous. Déjà, Bragelonne a depuis longtemps plusieurs équipes de diffusion selon les pays et selon les labels. Bragelonne a débuté avec Harmonia Mundi en 2000, puis en 2008, en créant Milady, nous l’avons confié à Media pour disposer d’un diffuseur/distributeur puissant en grande distribution. Ce que l’on attendait pour un format poche ne pouvait pas venir d’Harmonia – et je sais ce que je leur dois, et je le répète, toujours avec la même gratitude. À l’époque nous représentions 33 % de leur CA. Or, Bernard Coutaz, le fondateur d’Harmonia, nous l’a clairement dit : pas question de développer un équipement de diffusion/distribution en hypermarché pour vous. Le projet ne rentrait pas dans ses perspectives, dont acte : nous l’avons apporté ailleurs.

Quand vient la romance, c’est le sceau de Caïn, encore plus féroce que celui de l’imaginaire, qui sévit

Ensuite, Bragelonne a également été confié à Media, puis à Hachette en 2014, puis Castelmore, notre label jeunesse, est passé chez Hatier... Pour le reste de la francophonie, c’est encore différent : c’est toujours Dargaud Suisse qui diffuse et distribue Bragelonne. Toujours Media Diffusion pour la Belgique. La boîte de diffusion au Québec pour la librairie indé et Hachette via Socadis pour la grande diffusion. Et e-Dantes en numérique. Nous avons toujours recherché la diffusion/distribution la plus adaptée aux différents catalogues.

Et puis vient Milady : quelle est la généalogie de cette marque ?

Stéphane Marsan : Indéniablement, la généalogie de la marque Milady a été traversée par des mutations successives déclenchées aussi bien par des goûts personnels que par des opportunités : nous avons débuté avec une collection de poches dédiée à l’imaginaire – et des grands formats au tout début. Ensuite est venue la Bit-Lit, en soi du fantastique, mais qui nous rapprocha d’un lectorat de romance. Logiquement, ce genre a dans la foulée trouvé sa place chez Milady, puis la romance érotique, le thriller, la littérature, etc.

Dans cette histoire, jusqu’à la romance, aucun problème ne se pose – appelons les choses par leur nom, aucun mépris de la part des libraires. En dépit de la consonance féminine de Milady, personne – personne ! – ne trouve bizarre d’apposer ce nom sur des genres ou sur des auteurs comme David Gemmell qui racontent pourtant des histoires de guerriers avec des haches. Pas plus que sur du space opera ou de l’horreur. En revanche, quand vient la romance, c’est le sceau de Caïn, encore plus féroce que celui de l’imaginaire, qui sévit et nous marque. Voilà que de nombreux libraires et journalistes vont tenir pour acquis que toute la production Milady relève peu ou prou de la romance, ou du sentimental comme on disait avant la naissance de notre collection.

À ce stade, toute la littérature du monde n’y changerait rien : la marque Milady a été assimilée au sentimental alors que c’est l’un de ses segments les plus minoritaires. Comment ne pas y voir, et ça me désole, une misogynie intellectuelle et littéraire flagrante : en somme, dès que l’on fait du féminin, tout ce que l’on fait est alors, pour ceux qui le méprisent, contaminé. Si l’imaginaire, c’est pour les débiles et les enfants, comme je le disais, eh bien Milady, ce sont des conneries pour les gonzesses.

Par exemple, ça me reste un peu en travers de la gorge, pour un roman comme La Perle et la coquille de Nadia Hashimi. On parle d’un très beau roman sur des vies de femmes afghanes à différents moments de l’histoire du pays. Un sujet brûlant, l’oppression des femmes et l’intégrisme religieux, traité avec justesse et émotion, et l’efficacité d’un page-turner. Pourtant, nous craignions d’en vendre quatre exemplaires, à cause de ces préjugés : d’abord les femmes afghanes, qui allait s’y intéresser ? Ensuite, la marque Milady, comment lui accorder du crédit ? Eh bien nous en sommes à 80 000 exemplaires vendus – miraculeux contre-exemple. Mais pour tant d’autres romans de grande valeur, il est trop difficile d’échapper à une image « girly » disproportionnée.

Quand on sait lire, on est en mesure d’apprécier n’importe quelle littérature

Nous devons composer avec ça. Une grande partie de notre travail sur la marque consiste alors à changer de discours. Ne plus dire : « Il y a aussi des choses de qualité, sous-entendant littéraires, ami libraire, auxquels tu peux t’intéresser, sans jeter la littérature avec l’eau (de rose) du bain de la romance. » Parce que ça ne sert à rien, et en plus ce serait une manière de nous discriminer nous-mêmes.

D’ailleurs, J’ai lu est le deuxième éditeur de romance en France, et personne ne le taxe de cette manière. Étonnant, non ? La maison a plus de 60 ans, et un catalogue très hétéroclite. Milady n’a qu’une dizaine d’années, allez, encore 50 ans pour que cette classification méprisante s’estompe ! Il suffit de lire ce que Jacques Sadoul racontait dans ses mémoires que nous avons publiées (C’est dans la poche) de la publication de Guy des Cars. Les préjugés ne s’affrontent pas frontalement : nous avons à défendre des romans, comme La perle et la coquille, Histoire d’une mère d’Amanda Prowse ou Avant toi de Jojo Moyes, tels qu’ils sont, superbes, sensibles, intelligents.

Comment se répartit le travail auprès des libraires ?

Stéphane Marsan : Quand Hachette a pris en charge Bragelonne nous avons accédé, certes à une puissante machine commerciale, mais aussi à un moyen d’accroître la reconnaissance. Nous avons disposé d’un outil de pénétration de la librairie comme jamais auparavant. Les responsables de la diffusion ont eu l’intention de mettre du Bragelonne partout. Et paradoxalement, c’est nous qui les avons freinés. D’abord en expliquant qu’ils minimisaient la difficulté que cela représentait, pour les raisons évoquées précédemment. Ensuite, ça nous promettait 80 % de retours... alors, comment dire... Avec l’équipe Littérature 3, nous avons avancé posément. Ils ont travaillé avec discernement, sans s’évertuer à bourrer de la fantasy partout. Petit à petit, en conseillant des auteurs comme Scott Lynch par exemple, ils parviennent à convaincre des libraires réticents à… ouvrir le roman et se laisser emporter, tout simplement.

Avec Media, de par la diversité un peu chaotique du catalogue Milady, sa dimension bariolée et versatile, la problématique a évolué avec le temps. Chez Média, ils savent faire des mises en place gigantesques pour XIII, Largo Winch et autres. Cependant, et principalement dans la librairie de 1er niveau, ils ont enduré un accueil froid, voire condescendant, réservé aux « vendeurs de Schtroumpfs ».

Chaque label, chaque diffusion appellent un combat différent.Bragelonne est souvent cité en exemple pour ce qui est du numérique : ce format représente-t-il une crise d’adolescence ?

Le numérique, ce fut d’abord un radeau, un complément nécessaire. Fin 2011, le marché du livre a été fortement secoué. Dans ces conditions, un revenu de compensation était le bienvenu. A fortiori, plus spécifiquement sur les catalogues imaginaire et romance, la disponibilité numérique permet de pallier le manque de visibilité que l’on évoquait en librairie. Attention, je parle aussi de la persistance des séries : je suis conscient qu’il est difficile pour un libraire de s’assurer qu’il dispose des 14 volumes d’une série sur ses étagères, en permanence. Alors qu’en numérique ce n’est pas un problème.

De plus les genres que nous représentons particulièrement figurent parmi ceux qui sont les plus achetés, dans tous les pays, en format numérique. Bref le numérique est devenu, avec le temps, plutôt qu’une bouée de sauvetage, disons un flotteur de plus pour le trimaran.

Ensuite, on ne peut pas négliger l’excitation de participer au développement d’une nouvelle façon de publier de la lecture. Je suis fondamentalement attaché au livre en tant que livre, à titre personnel. En tant qu’éditeur, je suis un pourvoyeur de lectures plus que de livres : le papier n’est pas un impératif. Le numérique, c’est aussi de la lecture. L’ebook nous a permis de découvrir des pratiques éditoriales et commerciales liées spécifiquement à ce format.

Le côté crise d’adolescence (sourire)... Face à une bonne partie de l’édition française, ouvertement réactionnaire, qui a tout fait pour empêcher le numérique de croître, oui, sans doute. Quand des lecteurs reprochent au livre numérique d’être cher en France, je pouffe : chez d’autres éditeurs, à l’évidence, mais pas chez nous.

Votre politique commerciale, pour l'ebook, fait grincer des dents...

Stéphane Marsan : Je ne suis pas d’accord : nous ne sommes pas l’unique maison à affirmer qu’on peut vendre des ebooks pour 4 ou 5 €. Il y a Harlequin aussi. Et ce n’est pas sans un certain plaisir pervers qu’en disant cela, je creuse la tombe de ma légitimité éditoriale, au regard de la bien-pensance qui, dans ce pays, se plaît à calomnier cette maison. J’ai beaucoup d’admiration pour Harlequin, d’un point de vue commercial, ainsi que pour le genre de la romance. Ils ont fait un formidable travail sur le numérique.

Et pour l’anecdote, celui qui a monté cette politique chez Harlequin, c’est Stéphane Aznar, qui est aujourd’hui notre interlocuteur chez Média Diffusion. On ne peut que s’en féliciter.

Ensuite, j’ai en mémoire des conversations de fin de soirée, au bar, avec des confrères – et, pas seulement, des directeurs commerciaux, des éditeurs aussi, qui, en off, se disent prêts à tuer pour faire ce que fait Bragelonne sur le numérique. Et s’ils s’en privent, c’est que leur direction croit nécessaire de protéger les ventes des livres papier. Si tu veux mon avis, c’est une ânerie : c’est une position démentie par les faits et surtout, un mauvais combat. Ce qu’il faut défendre, c’est la lecture.

Mais il faut aussi défendre les libraires dont le rôle essentiel et unique n’est pas remplacé par le numérique. Mon grand regret, et il est de taille, dans le développement de la lecture numérique, c’est que ses revenus échappent aux libraires indépendants. Comment les réintégrer ? La question est toujours en suspens... Quelles que soient les initiatives pour y parvenir, ce qui peut marcher, j’en serai.

Quelle est la place des agents littéraires au sein de l'environnement Bragelonne/Milady ?

Stéphane Marsan : C’est vrai, il est rarissime de signer un auteur britannique ou américain sans passer par un agent. En France, c’est beaucoup plus problématique. Primo, l’un des aspects les plus réactionnaires de l’édition dans ce pays, c’est de considérer que l’argent et les ventes sont un tabou. Et que mettre agent et littéraire dans la même expression, il faut être gonflé pour oser le faire.

À mon sens, l’excellente étude que Juliette Joste avait réalisée pour le MOTif, en juin 2010, permet de tout comprendre, sans rien omettre.

Durant les 12 premières années de Bragelonne, je me suis chargé de la commercialisation des droits de traduction à l’étranger, souvent en collaboration avec des agents dont j’ai connu le travail de très près. Or, j’ai entendu des éditeurs dire pis que pendre de ces personnes, alors même qu’ils faisaient eux aussi appel à leurs services : pas très honnête, comme attitude. D’autant que si ces agents sont sollicités, c’est qu’ils servent à quelque chose, voire qu’ils sont nécessaires.

Quand des lecteurs reprochent au livre numérique d’être cher en France, je pouffe : chez d’autres éditeurs, à l’évidence, mais pas chez nous.

L’agent, c’est avant tout une personne qui veille aux intérêts de l’auteur, et tente d’en recueillir le plus de subsides possible. L’éditeur, lui, ne veille pas seulement aux intérêts de ses auteurs, mais à ceux de sa maison. J’avoue sincèrement que je fronce les sourcils quand un auteur français m’annonce qu’il a un agent. Bien souvent, je crains qu’au lieu de faciliter les choses, ça les complique : encore trop souvent, les agents français n’ont pas beaucoup de connaissance, voire se moquent éperdument de la réalité économique de l’édition. Et surtout de sa comptabilité.

Au cours d’une négociation, on avance des arguments tout à fait fondés – des analyses de vente, du marché, de mise en place, de retours, etc. – pour expliquer que l’on ne peut pas verser le montant demandé. À ce moment, pas mal d’agents nous font comprendre que ce n’est pas leur problème : il faut payer la somme demandée, sinon on n’a pas le livre. Heureusement, il y a quelques contre-exemples, mais ça reste véritablement problématique. Ce comportement indique que nous ne sommes pas dans la même réalité, pour trouver les meilleures solutions ensemble.

En même temps, je crois ne pas éprouver de difficultés à parler d’argent : c’est une hypocrisie ahurissante que de négliger ou éviter ce sujet. Quand il faut payer, il faut payer. D’ailleurs, nombre d’auteurs, à un moment de leur carrière, découvrent qu’ils sont dans une situation financière délicate, parce qu’au début, pour eux l’argent n’était pas important. Moralité, ils se trouvèrent fort dépourvus lorsque la bise fut venue. Alors, a posteriori, prendre conscience de cela, c’est gênant, mais il aurait fallu oser négocier, demander à percevoir un à-valoir – ou en effet, solliciter un agent pour mener ces discussions.

Après, le rôle de l’agent est très pertinent, dans la négociation du contrat, et donc l’aide juridique apportée à l’auteur. On a de meilleures relations entre auteur et éditeur quand les deux parties savent clairement ce qui a été signé : l’engagement devient mutuel et réciproque.

Les revendications, après coup, ne font qu’envenimer les échanges : le contrat, on le lit avant de le signer, c’est tout. L’agent parvient alors à dépassionner certains aspects de notre travail – c’est le cas avec les auteurs anglo-saxons. Souvent, quand on aborde des aspects financiers, l’auteur nous arrête et renvoie vers son agent : son envie, c’est de parler du livre, de l’histoire, de sa carrière, de littérature, pas d’autres choses. Il a un agent pour ça.

Mon expérience de vendeur de droits de traduction m’a appris que la suspicion des auteurs vient souvent de ce que les droits subsidiaires sont négligés. Évidemment, la traduction à l’étranger n’est ni garantie ni facile, mais de nombreux auteurs viennent me voir parce qu’ils considèrent que ce travail n’a pas été fait dans d’autres maisons. Et dans la majorité des cas, ils n’ont pas tort.

Bien sûr, un petit éditeur indépendant n’a pas forcément les moyens de consacrer ses moyens et ses efforts à aller à Francfort pour rencontrer des acheteurs étrangers. Par conséquent, personne ne doit s’étonner que des agents interviennent et proposent aux auteurs de prendre en charge cette activité. Ils font ce que l’éditeur ne fait pas, alors même que le contrat signé l’y engageait.

Quels sont les territoires où les auteurs français de l'imaginaire se vendent le mieux ?

Stéphane Marsan : Les marchés ont changé, beaucoup évolué : depuis quelques années, certaines langues qui étaient prioritaires, parce que plus faciles à toucher, ont vu leur marché se restreindre sur certains genres. Je pense particulièrement à l’Allemagne et à l’Europe centrale. Pourtant, l’imaginaire est bien mieux représenté outre-Rhin qu’en France : dès la gare de Francfort, on trouve des mises en place impressionnantes.

La réalité, c’est qu’il n’y a plus d’évidences. La climatologie des marchés du livre est très changeante. Voilà quatre ans, le Brésil était un El Dorado. Sauf que la récession qui a frappé il y a deux ans a entraîné dans la conversion entre dollar américain et brésilien une hausse de 62 %. Les éditeurs brésiliens qui avaient offert une avance de 10 000 $ ont vu leur coût final augmenter d’autant !

La bulle a explosé, tout simplement. Ce qui est positif, malgré tout, c’est que cela nous oblige à être plus malins et plus à l’écoute des éditeurs étrangers – ce qui implique de connaître leurs particularités, leurs attentes, leur situation. Personne ne peut plus se permettre de dire, comme je l’ai fait longtemps : « Je suis le premier éditeur en langue française de fantasy, toi en Allemagne, Italie, Russie, etc. et nous devrions nous comprendre, fais-moi confiance. »

Aujourd’hui, les tendances littéraires naissent et meurent très vite : érotisme, dystopie, pour ne citer qu’elles. Ce que l’on vend en 2015, l’année suivante, plus personne n’en veut, et même ceux qui l’ont acheté en 2015 peuvent découvrir que le marché a totalement changé entre-temps. Surfer sur des tendances ou des modes n’est plus aussi porteur : ce qui importe, c’est de défendre un livre, ses qualités. On ne peut se contenter de présenter du suspense, de la Fantasy, de l’érotique, et bim ! on place le livre : au contraire, je dis que ce livre est unique, voilà toutes ses qualités, voilà pourquoi il compte, ce qu’il représente pour moi. Et dès lors, que pourriez-vous en faire ?

4 Commentaires

Emsi

24/11/2019 à 17:40

Passionnant !!! L'ancienne libraire que je suis est d'accord du début à la fin avec cet article. Je me rappelle quand est sorti la traduction du Seigneur des anneaux : certains confrères ne le voulaient pas, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas "dans quel rayon le mettre", ni "comment vendre ce truc de gosses (sic) qui serait aussi pour des adultes". Je ne suis malgré tout pas étonnée que les meilleures ventes s'en soient parait-il faites en Bretagne, où l'imaginaire est traditionnellement puissant, comme dans les autres pays celtiques. Les gens se sont retrouvés dans les noms de lieu, ou de personnages.

J'ai connu aussi des libraire qui disaient ne pas savoir "où mettre Lewis Caroll" !

Il est là aussi,le problème français : vouloir tout classer, tout segmenter, tout étiqueter, tout "logiciser". On n'est pas pour rien le pays de Descartes. C'est certain qu'on n'est pas celui de Gulliver, d'Alice au pays des merveilles, et de tant d'autres, qui nous emmènent dans un imaginaire qui est loin d'être (seulement) pour les enfants ! Les Français n'ont guère de fantaisie (au sens propre du mot), ils se prennent au sérieux, avec raison parfois, à tort parfois. Tout est très sérieux chez nous : li fallait un costume 3 pièces pour aller à l'opéra, quand déjà, à Londres, l'important était d'écouter la musique, et donc on pouvait y aller "comme on était" du moment qu'on était propre. Ce formalisme que nous mettons en toute chose rejaillit forcément sur la littérature. Même les albums pour enfants n'y échappent pas : les meilleurs sont souvent des traductions de l'anglais ou de l'américain, des histoires loufoques, pleines de fantaisie, qu'un éditeur français regarderait avec dédain...

Bon, j'arrête ici Mais merci mile fois pour cet article !

Tybalt

26/11/2019 à 20:40

Un entretien-fleuve passionnant, plein à craquer d'informations. Merci à Stéphane Marsan et à Actualitté pour cet article de fond !

Emsi

27/11/2019 à 00:38

Je reviens pour redire mon admiration pour ces propos, que j'ai lus et relus. Pas mal d'éditeurs, auto-proclamés "de plus grande hauteur intellectuelle que Bragelonne", n'ont pas cette façon directe de dire les choses (ni le courage d'oser dire qu'il aime la romance ! Je soupçonne Stéphane Marsan d'avoir eu un air malicieux quand il a dit ça ! Carrément un crime de lèse-édition (française) !!! Mais tout dans cette interview nous sort avec bonheur du monde très "vous ne pouvez pas comprendre" qui caractérise l'édition française : on est ici dans le cadre d'une conversation sans détours, à l'américaine, et qu'est-ce que ça fait du bien!!! On trouve la même franchise et la même considération pour le public, avec également des explication techniques et humaines très précises et intéressantes, dans la longue explication donnée par la maison, sous forme de lettre ouverte, pour expliquer l'arrêt de la collection Romance chez Milady. Un éditeur qui explique longuement le pourquoi du comment, qui vous dit pourquoi il retiendrait (ou pas) votre envoi, et qui nous offre (via Actua-litté) cette passionnante interview, c'est quasiment unique. Merci encore !

PS : Stéphane Marsan parle des couvertures qui pourraient (ou ne pourraient pas) être neutres : c'est drôle parce qu'on assiste actuellement du côté de l'édition française "sérieuse" à un timide essai d'aller au contraire vers des couvertures "imagées", Dieu merci pas le copié-collé des couvertures américains (où là c'est vraiment très grosse cavalerie), mais c'est quand même une tendance qui semble être à l'essai.

Isabelle

31/07/2020 à 19:03

:long:Bonjour quelle est la taille d'un livre Milady Poche ?

Merci à vous,

Isabelle