Nancy Huston : “Tout romancier qui se respecte est trans”

L'autrice française d'origine canadienne, Nancy Huston et l'écrivain, réalisateur, poète et militant écologiste, Cyril Dion, se connaissent, ils sont amis. Ils éprouvent l’un pour l’autre de l’affection et de l’estime. Les éditions Actes Sud ont proposé une rencontre pour parler de Francia, le dernier texte de Nancy Huston, publié par la maison le 6 mars dernier. Propos recueillis par Estelle Lemaître.

Le 14/03/2024 à 15:24 par Auteur invité

1 Réactions | 612 Partages

Publié le :

14/03/2024 à 15:24

1

Commentaires

612

Partages

Cyril Dion : Je trouve passionnant que tu aies fait un livre sur des sujets qui sont au cœur de l’époque, que ce soit celui de l’étranger, celui du genre, celui du wokisme. Il y a beaucoup de matière à explorer dans ton roman. J’aimerais d’abord qu’on parle du processus de sa création, puis, de ce que qu’il raconte de l’époque et de toi dans cette époque. Quand on a lu Reflets dans un œil d’homme ou écouté Le Mâle entendu, on constate une continuité dans tes prises de position.

Nancy Huston : Il y a probablement une continuité mais il y a surtout une évolution. (« Évolution », c’est le mot à la mode pour dire « changement » !)

CD : Comment est né ce livre ? As-tu été saisie d’un désir irrépressible de l’écrire ?

NH : J’ai un ami, un ancien médiathécaire qui habite près du Bois de Boulogne et y fait chaque semaine des “maraudes”, comme on les appelle, pour apporter aux femmes qui y travaillent café et thé, tchatch et capotes, sourires. Un jour, on a pris un café ensemble et il m’a dit que je devrais écrire un livre sur cet univers... J’ai écarté sa suggestion d’un revers de la main. Ça ne m’intéressait pas.

CD : Pour quelle raison ?

NH : D’abord parce que j’avais déjà beaucoup écrit sur la prostitution, ensuite parce que je ne me sentais pas spécialement concernée par les trans. On ne peut pas écrire un roman par volontarisme.

Mais la suggestion de mon ami me trottait dans la tête, et au bout de quelques semaines je me suis dit que ça me tentait de faire quelques sorties en camionnette avec lui et ses complices, la nuit, au Bois. C’était en novembre 21, il faisait très froid.

Ces « maraudes » m’ont ouvert les yeux. À cette époque-là, je terminais l’écriture de Reine du réel, ma lettre à Grisélidis Réal – la grande peintre, poète et prostituée suisse. Grâce à ce travail, mon regard sur la prostitution était en train de changer. Dès la première soirée passée dans le Bois, j’ai été stupéfaite par ces femmes et cette stupéfaction s’est renforcée à chaque visite. Leur bonne humeur, leur sens de l’humour, leur niaque m’ont ébranlée. Il faisait froid, et pourtant elles irradiaient une telle chaleur. Les échanges qu’on a eus avec elles, à l’intérieur ou à côté de la camionnette, étaient nettement plus joyeux et vivifiants que ce qu’on entend tous les jours dans le métro, les commerces, les rues de Paris !

CD : Tu as rencontré plus de joie et de vitalité qu’ailleurs ?

NH : C’est ça. Un an plus tard, j’ai fait un voyage en Colombie. J’avais interviewé en amont des amies colombiennes de Paris et de New York, et leurs histoires se sont mises à nourrir celle de Francia. Ça se passe toujours ainsi : à un moment donné, quelque chose se cristallise et le personnage prend vie comme par magie. J’ai commencé à rêver de Francia, à lui parler mentalement, à entendre sa voix.

J’avais constaté la forte présence de la religion au Bois de Boulogne, tout comme en Colombie où le catholicisme est tellement imposant et tellement beau. Pour construire un personnage, il ne m’est pas difficile de mettre de côté mes propres réticences à l’égard de l’Église catholique, réticences qui ne sont pas uniquement protestantes ou féministes, mais aussi rationalistes ! Je n’ai pas de mal à comprendre la ferveur religieuse de ces femmes.

J’avais déjà procédé ainsi dans Instruments des ténèbres, un roman qui a pour toile de fond la paysannerie berrichonne au XVIIIe siècle et dont les personnages, tout en croyant à la sorcellerie, sont très pieux...

CD : Dans le prologue du livre, tu écris que c’est la première fois que tu parviens à te mettre en scène avec tes personnages dans un roman. Je me suis demandé si tu t’étais sentie obligée d’écrire ce prologue à cause de l’époque, à cause de tous les débats qui animent la société : a-t-on le droit de se mettre dans la peau de n’importe qui ? Un homme a-t-il le droit de se mettre dans la peau d’une femme ? Un Noir peut-il jouer un Blanc ou l’inverse ? Ces questions sont au cœur de la littérature.

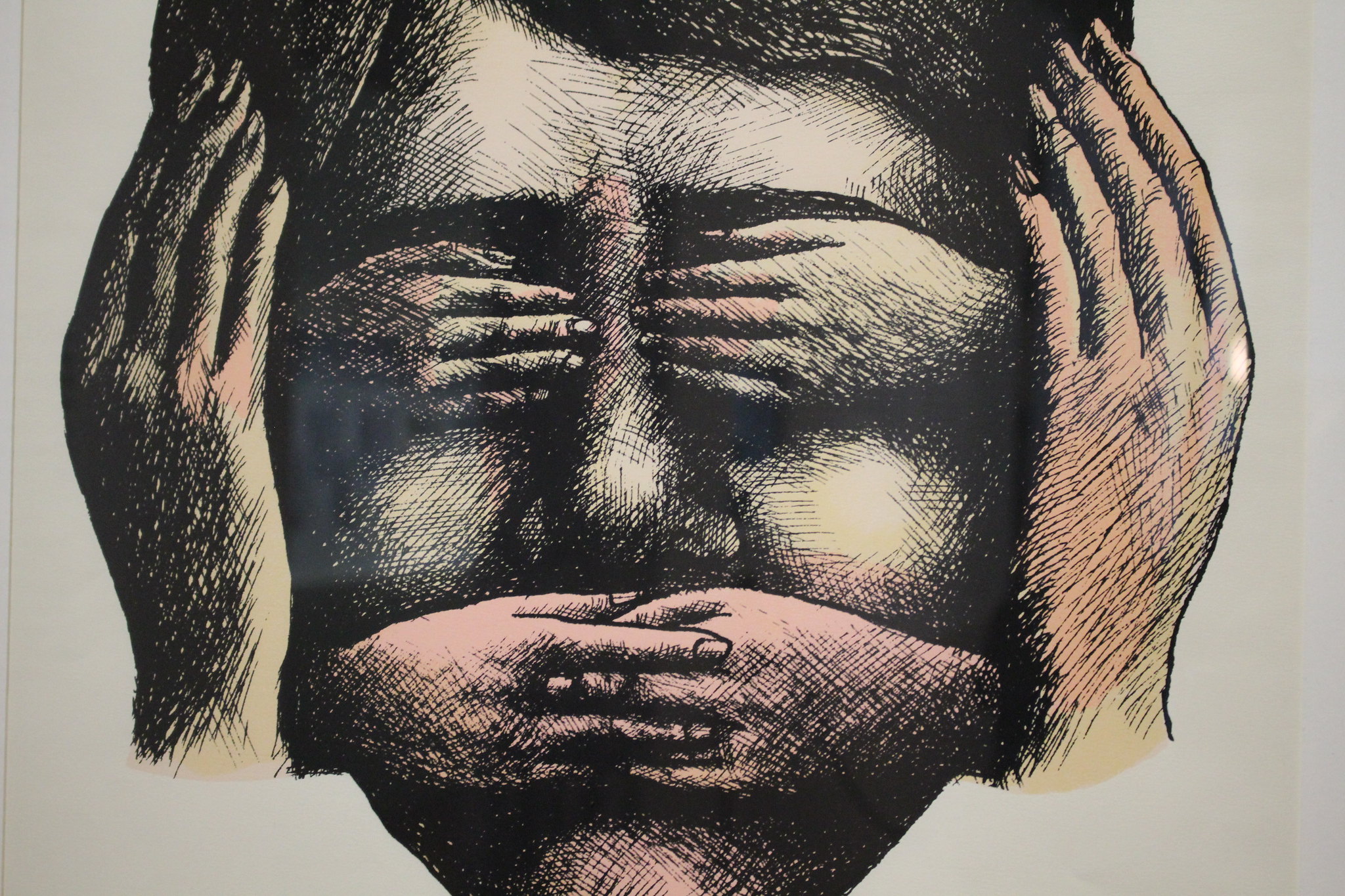

NH : Il n’y a qu’une seule réponse : l’appropriation culturelle, c’est la définition même de la culture ! Donc ma réponse à ta question est non, je n’ai pas ajouté le prologue en me disant : « Houlala, je vais me faire attaquer parce que je parle d’un être qui, a priori, ne me ressemble pas. » Du reste, d’une certaine façon, je suis trans depuis toujours, car pour créer des personnages masculins je dois vivre dans leur tête et leur corps, y compris quand ils commettent des actes de violence...

Tout romancier, toute romancière qui se respecte est trans. Tolstoï est trans : même si dans la vie quotidienne c’était un affreux macho, il est capable de raconter la vie d’une femme enceinte, de raconter l’infanticide, la grossesse, l’accouchement, l’avortement... À ma connaissance, personne au XIXe siècle n’a écrit de façon aussi puissante sur l’enfantement. Sofia Tolstoya a été enceinte vingt fois (seuls treize enfants ont survécu), Lev a observé de très près l’expérience féminine pour en faire la matière de ses romans.

Non, ce prologue, c’est tout simplement les premières pages du livre telles que je les ai écrites. Je me décris dans ces pages comme « une pute du cerveau ».

CD : D’ailleurs, tu dis que, « pute », tout le monde l’est plus ou moins.

NH : Je raconte volontiers que j’ai bossé comme pute une demi-journée de ma vie, pour voir. C’était déjà dans une optique littéraire. Ma démarche pour comprendre le monde passe par l’écriture. J’avais dix-huit ans. Je savais que dans le monde entier, dans toutes les villes du monde, des hommes sont à la recherche d’un contact sexuel anonyme, et je voulais savoir à quoi ça ressemblait.

Ce serait présomptueux de ma part de dire que j’ai compris la vie des travailleuses du sexe grâce à cette expérience brévissime et atypique. C’était un petit salon de massage thaï où on masturbait les hommes dans des conditions hygiéniques et sécurisées. J’ai fait cinq clients, je crois, en trois heures, puis ça été fini. Mais ça m’a appris des choses que je n’ai jamais oubliées.

CD : Récemment on a vu apparaître un mouvement qui considère que les travailleuses et les travailleurs du sexe réalisent une forme d’émancipation. On pense au roman d’Emma Becker La Maison ou encore au film Pauvres créatures de Yorgos Lanthimos, qui reprend le mythe de Frankenstein. C’est l’histoire d’une femme qui meurt avec un bébé dans le ventre et que son père fait revivre en remplaçant son cerveau par celui de son enfant. Elle va redécouvrir le monde comme une petite fille, et notamment le sexe. Elle va alors décider de se prostituer pour gagner de l’argent. Et elle dit : « Je suis ma propre force de travail, ma propre force productive. »

NH : Cela existe bien sûr, même si j’aurais tendance à être d’accord avec le livre de Louise Brévins, Pute n’est pas un projet d’avenir. Les prostituées sont souvent d’accord pour dire que leur métier est usant, tant sur le plan physique que psychique. Il faudrait aussi que toute personne qui veut le quitter puisse bénéficier d’un parcours de sortie. Mais ayant rencontré de nombreuses Travailleuses Du Sexe (TDS) militantes, pas seulement trans mais aussi cis-genre, je ne peux que leur donner raison et leur apporter mon soutien.

Si elles ont envie ou besoin de faire ce métier, elles doivent pouvoir le faire dans des conditions décentes et sans subir l’opprobre et le mépris. Elles payent des impôts, la sécu, etc., elles doivent avoir les mêmes droits que tous les autres travailleurs et travailleuses. Elles remplissent une fonction importante au sein de la société. Du reste, de récentes études scientifiques montrent que partout dans le monde où on pénalise les clients, le taux de viols augmente.

Ce qui est frappant, c’est que dans les débats sur la prostitution on se focalise toujours sur l’offre, c’est-à-dire l’image de « la pute » – comme si c’était un problème de sexualité féminine. Tous les pays dominés par les trois monothéismes ont stigmatisé et réprimé le désir féminin en insistant sur la virginité, la fidélité, la chasteté, la vertu. Loin d’être l’image du désir féminin, la pute en est la caricature théâtralisée, grotesque. Le désir des femmes qui se prostituent n’est pas de satisfaire leur effrayante pulsion érotique, c’est de gagner des sous ! L’alternative la maman ou la putain est absurde, car la plupart des prostituées sont mères : elles se prostituent pour nourrir leurs enfants. Les trans aussi, très souvent, envoient la majeure partie de leurs gains à leur famille dans la misère.

Il faut surtout rappeler que le mot prostitution recouvre des réalités radicalement différentes. L’esclavage sexuel est tout sauf de l’émancipation, c’est l’horreur et il faut le combattre. Dans le roman, j’évoque les gamines kidnappées en Colombie, que l’on amène en hélicoptère aux plantations de coca pour que les travailleurs puissent leur passer dessus. Pour la même raison, dans ma province natale de l’Alberta, on emmène de jeunes femmes depuis la capitale jusqu’aux sites pétroliers du Nord. On peut penser aussi aux bordels militaires de campagne mis en place par l’État français pendant la guerre d’Algérie. Les exemples sont... légion ! À chaque fois qu’on a à faire à une population d’hommes seuls, les États et les compagnies industrielles savent qu’il faut assouvir leurs besoins sexuels pour qu’ils restent productifs.

En réalité, ce qui est en jeu dans la prostitution, c’est la sexualité masculine ... mais de ça on ne parle jamais. Dans le monde entier, les clients sont des hommes à 99 %.

CD : C’est la raison pour laquelle tu as voulu t’intéresser à la « condition masculine » et faire le portrait des clients de Francia. Si on parle de prostitution, il faut parler de la condition sexuelle des hommes.

NH : Mon livre Reflets dans un œil d’homme commence avec cette idée que les hommes sont programmés pour regarder les femmes. Je le pense toujours. Je suis bien sûr favorable à toutes les souplesses possibles dans les attributions des rôles que nous jouons au sein de la société. Mais au long des âges, les humains ont eu tendance à exacerber au contraire les différences innées ; c’est encore le cas dans la plupart des pays... et, quoi qu’on en dise, même chez nous.

Nous exacerbons la virilité en valorisant la violence, la concurrence, le « rentre-dedans », non seulement dans les guerres et les jeux vidéo mais aussi à l’école, dans le sport, l’entreprise – partout ! En parallèle, nous exacerbons une certaine féminité à travers les industries de la beauté, de la mode, de la chirurgie esthétique et du régime... c’est sans fin !

CD : Selon toi, devenir homme, c’est apprendre à transformer la peur en violence. La prostitution demeurera inéluctable tant que les fondamentaux de la société n’auront pas bougé, tant qu’on n’aura pas appris aux jeunes garçons à transformer la peur en autre chose, à vivre leur désir différemment.

NH : Tant qu’il y aura des groupes d’hommes comme ceux de l’Église catholique, par exemple. Quand on voit les conciles à Saint-Pierre de Rome, ces milliers d’évêques avec leurs mitres, qui se réunissent entre eux... ou les clubs de foot, ou les armées... tant de situations où les hommes vivent sans femmes... C’est étrange que notre société s’interroge si peu sur ces situations. Quand nous enseignons l’éducation sexuelle à l’école, on parle de l’avortement et de la contraception, on traite quelques notions anatomiques comme les règles, la montée du sperme. Mais jamais on n’aborde l’aspect involontaire, irrépressible, de la sexualité des garçons pubères, afin de les aider à la canaliser.

Nous semblons incapables de nous poser la question de ce que devraient ou pourraient être les relations amoureuses dans les cités, où la sexualité est un grave problème pour des centaines de milliers de garçons destinés à une vie de débrouille, de racisme, d’humiliation. Quel est notre projet ? Nous n’en avons pas. C’est donc la pornographie et ses addictions violentes qui occupent toute la place. Nous sommes très loin d’amorcer une réflexion sérieuse sur ces thèmes, très loin de remettre en cause le mâle alpha qui domine et tue.

CD : C’est ce que dit Neige Sinno dans Triste Tigre : le viol n’est pas une affaire de sexe, mais une affaire de domination, une affaire de pouvoir.

NH : Oui, c’est un mâle qui domine une femelle. Le viol existe aussi chez certaines espèces de primates autres que la nôtre, mais on peut supposer que la femelle ne le vit pas comme une atteinte à son être profond. Elle n’a probablement pas de traumatisme post-stress... Je l’espère... (Rires) Mon idée, c’est que depuis des millénaires les femmes ont sélectionné les hommes pour leur force et leur agressivité parce qu’un homme plus viril, plus agressif était capable de mieux protéger les enfants. Cette forme de sélection sexuelle a été très néfaste : après des millions d’années d’évolution dans ce sens, les mâles humains sont devenus si violents que la survie de l’espèce est menacée !

Notre violence excessive a anéanti bien d’autres espèces animales, elle a réchauffé la planète, elle nous a conduits au bord de l’extinction. Nous voyons tous les jours cette explosion de la virilité sous forme d’armées, gouvernements, religions qui répriment les femmes, ventes d’armes spectaculaires, roulages de mécaniques à tous les niveaux, depuis les chefs d’État déchaînés avec leurs tanks, leurs F-16, leurs menaces de bombes nucléaires, jusqu’aux gangs de Port- au-Prince ou aux mafiosi de la pègre avec leurs flingues et leurs deals à l’infini, et nous, on est là à fredonner notre petite chanson sur l’indifférence des sexes.... C’est ahurissant.

CD : C’est passionnant ! On se focalise sur la déconstruction que doivent faire les hommes, et tu affirmes qu’il y a une déconstruction féminine à opérer. Mona Chollet dans Réinventer l’amour raconte qu’elle a beau essayer de se déconstruire, quand elle regarde un film porno, ce qui l’excite c’est le porno hétéro violent. On sait aussi qu’il y a une forme de machisme perpétué par les mères qui veulent que leur fils soit “le plus fort” et qui maltraitent leurs filles.

NH : Depuis longtemps je suis frappée par le dialogue de sourds, en France, entre scientifiques « durs » et scientifiques « mous ». On adore faire des théories sans s’intéresser aux faits. Deux petits exemples parmi mille : il existe de nombreuses publications scientifiques sur les déterminismes génétiques des personnes qui s’orientent vers la transsexualité ou l’homosexualité. Un ami biologiste travaille actuellement sur « le troisième sexe » en Polynésie.

Par ailleurs, des études américaines montrent que les femmes ne désirent pas le même homme selon le moment de leur cycle menstruel. Au moment de l’ovulation, elles sont attirées comme Mona Chollet par « l’homme des cavernes », le tueur ; le reste du mois, quand les rapports sont inféconds, elles trouvent désirable le boy next-door, celui qui va s’occuper des enfants, faire les courses, les aider à faire le ménage...

CD : ...Tondre la pelouse. (Rires)

NH : Jamais les théoriciens du genre n’évoquent ce type d’étude. On préfère croire ce qu’on a envie de croire. On s’identifie à notre conscience, à nos décisions, or énormément de choses nous échappent. Le viol des femmes pendant les guerres, par exemple, ces actes barbares qu’on constate encore aujourd’hui dans les guerres un peu partout dans le monde, se produisent depuis la nuit des temps. Beaucoup de Français en Algérie ou d’Américains au Viêt-nam ne se seraient sûrement jamais crus capables de violer une femme avant de se trouver au cœur de l’horreur – et là, ils ont pu. La menace de mort fait bander les hommes et on ne le dit jamais.

Quand un soldat viole la femme de l’ennemi, il ne se dit pas que c’est pour avoir un enfant, mais le corps, lui, y pense à sa manière. Aujourd’hui, seize millions de personnes portent le génome de Gengis Khan – c’est le cas le plus célèbre – parce qu’il a défloré des vierges par centaines, par milliers, dans les pays qu’il a conquis. Les traces des viols de guerre remontent bien avant l’Enlèvement des Sabines : elles sont aussi vieilles que l’humanité. On m’a dit récemment que le tout premier signe d’écriture humaine que l’on a pu déchiffrer, un pictogramme trouvé en Mésopotamie et datant de trois mille trois cents ans avant notre ère, signifie « femme esclave de la montagne » : il s’agissait clairement d’une captive de guerre sur laquelle beaucoup d’hommes sont passés... De nos jours et dans nos milieux, il est carrément devenu exceptionnel de penser à se reproduire au moment de baiser, alors on a décidé de faire comme si ça n’avait jamais existé, comme si ça n’avait aucune importance. Et la barbarie de déferler tranquillement sur le monde, encore et toujours.

CD : Tu poses la question de la porosité entre le biologique et le culturel. Tal Madesta, qui est une femme devenue homme, écrit dans son essai La fin des monstres : « Je ne suis déjà plus celle que j’étais, mais pas encore celui que je veux devenir. » Est-ce qu’en créant le personnage de Francia, tu as voulu montrer que l’apparence de genre change l’expérience de vie ? Tal Madesta raconte aussi que là où il se faisait emmerder par les mecs quand il était une femme, à présent, en prenant une voix grave, les mecs lui foutent la paix !

NH : Dans le même ordre d’idées, je suis allée voir le spectacle de Laurène Marx, Pour un temps sois peu, à la Villette. C’est bouleversant. Marx est un homme devenu femme. À la fin du spectacle, elle dit le contraire... ou plutôt la même chose : la preuve qu’elle a réussi sa transition, c’est qu’elle se trouve confrontée à la misogynie des hommes. « Youhou, j’ai réussi ! Les mecs me mettent la main aux fesses ! » (Rires)

Au cours du procès Vanessa Campos, j’ai été frappée par la ressemblance entre les récits des tueurs et ceux des trans. Tous avaient grandi dans un pays lointain, dans un milieu pauvre, le plus souvent avec un père violent, alcoolique. Ils en ont bavé, ils ont été très peu scolarisés. Très jeunes, ils ont dû commencer à bosser et à se défendre tout seuls. En s’exilant en France, ils rêvaient d’être sauvés. Certains ont fait le parcours trans-putes et d’autres ont fait le parcours voleurs-tueurs, et ils sont retrouvés à s’entretuer au Bois de Boulogne.

CD : Selon toi, où se situe la similitude ?

NH : L’extrême détresse de l’enfance.

CD : Certains sont devenus voleurs et d’autres sont devenus trans. Comment expliques-tu ces parcours si différents ? Le goût de la transgression ?

NH : Non, c’est tout simplement celui de la survie.

CD : Selon toi, ils sont devenus trans pour survivre ?

NH : L’ambiance culturelle dans les pays latins n’est pas la même que dans les pays du Moyen-Orient. Comme Francia, sans doute, de nombreux garçons latinos éprouvent dès l’enfance un attachement profond au monde féminin ; et deviennent trans par peur et horreur de la virilité violente. Ensuite, elles deviennent travailleuses du sexe pour gagner de l’argent.

CD : Je reviens à Tal Madesta. Il rappelle ce qu’a écrit Simone de Beauvoir : « On ne nait pas femme, on le devient. » Et il ajoute : « Le féminisme dit qu’être femme ou homme n’est pas conditionné par les organes que l’on a entre les jambes ou nos chromosomes, mais par notre position dans la société... » Et Lauren Bastide dans Futures pose cette question : « De quoi a-t-on peur au juste ? Que la société réalise que les organes sexuels n’ont rien à voir avec un rôle social ? » Il y a donc un mouvement trans qui affirme qu’on peut se sentir totalement femme en ayant des organes sexuels masculins, ou l’inverse, et que la biologie ne détermine pas le genre.

Ce qui m’intéresse dans ton roman, c’est que tu as créé un personnage trans, qui a choisi sa transition en ayant des seins et en gardant un pénis. En tant que romancière, tu t’es placée à un endroit où tu pouvais embrasser tous les points de vue, le point de vue masculin et le point de vue féminin, en même temps, tout en explorant la condition masculine, à travers les portraits des clients. Était-ce délibéré ou est-ce une rencontre que tu as faite qui t’a inspirée ce personnage et qui a nourri cette voix qui était à l’intérieur de toi ?

NH : La raison pour laquelle le corps de Francia a ces caractéristiques sexuelles, c’est que la plupart des trans ont les mêmes. Peu sont opérées jusqu’au bout. Ma démarche est simplement réaliste. Je voulais aussi comprendre le désir des clients. J’ai interrogé des copains homos pour savoir ce qui fait ou ne fait pas naître le désir face à un corps. C’est mon côté « étudiante ».

CD : Qui aime bien gratter en profondeur ! Ce qui frappe dans ton livre, c’est que tu brosses le portrait d’hommes très différents, depuis un pasteur jusqu’à un jeune garçon de bonne famille... Et tu montres à quel point leur désir est complexe. Certains de tes personnages sont capables d’éprouver du désir pour Francia alors qu’ils en sont incapables avec d’autres femmes. Quand on lit ton livre en étant un homme, on est surpris de voir que tu ne jettes pas l’anathème sur les hommes et sur la sexualité masculine.

NH : La liste des dix-sept clients m’est venue d’un seul coup – comme un ordre reçu par mon « daïmon », auquel je n’avais pas le droit de déroger ! C’était comme si mon cerveau avait pris feu. Et les vannes se sont ouvertes : après avoir dressé cette liste je n’en ai jamais dévié, j’ai simplement modifié l’ordre de leur apparition dans le roman.

CD : Tu as l’impression que cette phase t’a échappée ?

NH : J’avais interrogé de nombreuses prostituées qui me disaient toutes que leurs clients, c’est tout le monde ! Elles disaient aussi qu’elles priaient pour que leurs clients soient gentils.

CD : Effectivement, ce qui ressort du roman, c’est que la plupart des clients sont plutôt sympathiques. Deux ou trois sont pervers et d’ailleurs, Francia refuse de travailler pour eux.

NH : Le Colombien est méchant, quelques autres également, mais la plupart sont en effet des gens bien. C’est pour ça qu’en parallèle, j’ai tenu à raconter les mauvais souvenirs de plusieurs femmes, pour ne pas oublier que des fous, des sadiques s’en prennent aux prostituées, comme les tortionnaires de la petite Florica. J’ai voulu décrire tous les aspects de la prostitution.

CD : Quel est le processus qui se produit entre les expériences que tu traverses, les enquêtes que tu mènes et le moment de la création ? Que se passe-t-il en toi au cours de ces différentes phases ? Tu prends des notes afin de restituer une véracité, ou tu laisses les choses t’imprégner jusqu’à ce qu’elles décantent ?

NH : Je me fais confiance. Ce serait ridicule si je commençais à écrire en ayant tout décidé à l’avance. Je vois des films, lis des livres, me documente... Le voyage en Colombie a été très éclairant. En janvier 2022, j’ai assisté aux quinze jours du procès pour le meurtre de Vanessa Campos au Palais de justice de Paris, et en mai 2023 aux trois semaines du même procès en appel à Créteil. C’était important pour moi d’écouter les militantes de l’association Acceptess-T qui défend les droits des TDS trans, et aussi de relire Grisélidis Réal. J’avais passé des journées à lire ses textes et manuscrits aux archives de Berne, dont sa correspondance avec une proche amie trans. Peu à peu, ce monde m’est devenu plus familier.

On travaille beaucoup pendant le sommeil. Le cerveau est artiste, spontanément, il met en forme. Depuis mon premier roman, Les Variations Goldberg (1981), ça se passe comme ça. D’ailleurs Francia ressemble aux Variations Goldberg en ceci qu’il dresse le portrait rapide d’un grand nombre de personnages.

CD : Quand tu dis que l’inspiration t’est venue dans l’espace où tu as réuni ton bureau et ta chambre, tu veux dire que tu as créé une sorte de continuum entre ton sommeil et ton travail.

NH : Exactement. Pendant un temps, j’ai mis un rideau entre les deux parties, mais ça ne me convenait pas. C’est mon domaine. Je suis la louve de ce territoire. (Rires) Pour me donner des forces en écrivant Francia, je lisais chaque jour quelques pages du livre formidable de Clarissa Pinkola Estés, Femmes qui courent avec les loups !

CD : Il y a ton lit et ton bureau, et tu établis une relation étroite entre la libido et la création ?

NH : Oui.

CD : En quoi cette relation a-t-elle imprégné ce livre ? Quelle est la part de libido que tu as mise dans ce livre ?

NH : Selon moi, l’écriture est très sexuelle. Pas les essais. Mais la fiction oui.

CD : Aujourd’hui des féministes déclarent : « On a lu des hommes pendant des décennies, voire des siècles. Aujourd’hui on refuse de continuer à les lire, on veut lire des femmes, on veut regarder le monde à travers le regard de femmes. »

Dans Francia, tu explores la condition masculine et la condition trans à travers ton regard, celui d’une femme, tout en racontant des histoires d’hommes. Il y a un paradoxe que je trouve intéressant et qui te ressemble. Comment vis-tu ce paradoxe ? Et que penses-tu des positions de ces féministes ? Est-ce que vraiment on en a assez de regarder le monde à travers les yeux des hommes ? Est-ce que regarder le monde à travers les yeux des hommes mais écrit par une femme, c’est différent ou est-ce la même chose ?

NH : Ce n’est pas à moi de le dire. Je suis incapable de théoriser sur mon roman.

CD : Tu écris le livre que tu as envie de lire.

NH : Oui. En 1985, j’ai publié mon deuxième roman, Histoire d’Omaya, basé sur une histoire vraie, celle d’un viol. J’avais aussi assisté au procès des violeurs. Tout le roman était raconté à travers le regard d’Omaya – la victime, qui, dans le métro, se rend seule à la révision du procès. C’est un livre très fragmentaire, avec de nombreux flashbacks. Mon personnage est une jeune lesbienne qui a été violée par un groupe d’hommes. J’étais partie d’un fait divers. J’avais vingt-six ans et il était important pour moi de tout raconter à travers les yeux d’une femme.

De longues années plus tard, en 2010, l’expérience du Mâle entendu m’a profondément marquée. J’ai interrogé trois musiciens de jazz sur leur vie de garçon et d’homme, en abordant des thèmes très intimes comme la masturbation, le fantasme, la fidélité, le porno, le besoin d’être fort, etc... et ils se sont confiés à moi en sachant que sur scène ils ne feraient que jouer et ce serait moi qui porterais leur parole.

Il me semble que le travail des romanciers et romancières n’est pas de prendre position mais de comprendre, de complexifier en ajoutant des nuances. Je ne suis pas de ces féministes qui tapent du poing sur la table en disant : « Au trou, pour le reste de sa vie ! » J’en suis incapable. Je connais trop la prison. Je vais souvent dans les prisons pour participer à des clubs de lecture ou animer des ateliers d’écriture. Jouer Le Mâle entendu à la maison d’arrêt des hommes de Fleury-Mérogis a été une expérience d’une intensité inouïe.

CD : Qu’est-ce que ce livre a changé en toi ? Tu disais tout à l’heure que tu avais senti une évolution ?

NH : J’ai adoré vivre avec Francia. Si moi, je me mets parfois à théoriser, Francia, elle, ne théorise pas. Elle ne généralise pas. Dans une ancienne version du livre, la première scène qui se passe dans la camionnette de la « maraude », Francia disait : « C’est qui, cette écrivaillonne, c’est peut-être une journaliste, il faut s’en méfier. » Et puis, quand j’ai mieux connu Francia, je me suis rendu compte qu’elle ne pouvait pas parler ainsi.

C’est pour cette raison que j’ai ajouté le personnage d’Adriana. Francia est une pure crème. Elle est beaucoup plus gentille que moi. (Rires) J’ai inventé Francia tout de suite après avoir fréquenté Grisélidis, en lisant celle-ci de façon obsessionnelle pendant deux ans. Je suis parvenue à une osmose avec elle, comme avec un personnage que j’aurais créé et qui m’aurait apporté plus de liberté intérieure. Peut-être est-ce le fait de vieillir ? De ne plus être la cible, dans la rue, du désir masculin tous-azimuts ? Entre l’adolescence et quarante ans, c’était une torture d’être désirée par n’importe qui. Mes rêveries, mes pensées étaient constamment perturbées par des commentaires, des gestes...

C’est une vraie libération de ne plus subir ça... et même de pouvoir s’en moquer. L’autre jour j’ai été présentée à un monsieur bien mis, un cinéaste, bourgeois, qui m’a dit : « Mais vous êtes encore belle ! » Je lui ai répondu en surjouant l’hystérie : « Vous n’êtes pas mal non plus !!! » (Rires)

CD : Toutes ces expériences t’ont donné plus de liberté ?

NH : Oui. Il m’arrive parfois de me faire draguer par des hommes dans la rue – ils me regardent, je les regarde - de temps en temps, on entame une conversation. Je sens bien qu’ils ne savent pas quoi faire de leur désir. Ce n’est pas un crime de ne pas savoir quoi faire de son désir. Ils me disent qu’ils me trouvent sympa. Et je comprends que la plupart des femmes qu’ils abordent les rejettent avec violence.

CD : C’est ce qu’on ressent en lisant ton livre. On voit à quel point tu comprends le désarroi de l’homme qui ne sait pas quoi faire de son désir.

NH : Et ce désir ne dépend pas de sa volonté. C’est ce que les femmes ont le plus de mal à comprendre. Les femmes raisonnent comme si l’homme décidait de bander. Elles ne se rendent pas compte que l’érection est un mouvement réflexe que les hommes ne contrôlent pas. Nous autres femmes ne pouvons jouir que lorsque nous nous sentons en confiance. Impossible, je crois, de jouir et d’être en colère en même temps. Un homme peut jouir tout en étant en colère. C’est une différence fondamentale.

CD : Elle est liée au cerveau.

NH : Elle est liée au cerveau, bien sûr, qui lui-même est lié au regard. Mais elle ne se situe pas dans le cortex frontal, là où les décisions sont prises. L’homme ne contrôle pas ce que son désir lui fait éprouver. Je trouve qu’on devrait enseigner à l’école Le carnet de bal d’une courtisane de Grisélidis Réal dans lequel elle tient la liste de ses clients et de leurs préférences. C’est un texte à la fois technique et tendre, une sorte de pense-bête pour aider Grisélidis à se rappeler ce qui fait bander, éjaculer chacun de ses clients et combien ils la paient. C’est un document capital !

CD : Ta démarche, au fond, est anthropologique. C’est joli que tu l’accomplisses à ce moment de ta vie.

NH : J’adore être vieille !

CD : C’est ce que disait Jean Rochefort en s’adressant à des jeunes gens : « Vous verrez, vieillir, c’est pas si mal que ça ! » (Rires)

NH : Évidemment, si on a la chance d’être en bonne santé. Notre société permet de mieux vieillir, aujourd’hui. Si je regarde ma propre histoire, j’ai l’impression d’avoir gravi une montagne, le nez toujours collé à la face rocheuse. Il a fallu que je traverse des sous-bois, des passages difficiles, des cols dangereux, toujours en parant au plus pressé. A présent que je suis au sommet de la montagne, je peux regarder le paysage à 360 degrés. J’observe les décennies qui sont derrière moi et je trouve qu’elles font sens.

CD : C’est beau en effet. Comme tu le dis, c’est le rôle des écrivains et des écrivaines d’être à un endroit d’intelligibilité le plus large possible. Tu disais que c’est usant d’être une travailleuse du sexe. Et toi ? Est-ce que tu n’es pas ressortie lessivée d’avoir créé autant de personnages. (Rires)

NH : Non. Mais il est vrai que pour le prochain roman, j’ai envie de faire un récit très simple et linéaire !

CD : Tu as eu l’impression, à la fin de l’écriture de Francia, qu’il y avait trop de monde à l’intérieur de toi ?

NH : Ça fait du bruit, c’est sûr. J’ai photographié mon plan de travail : j’avais collé des post-it sur différentes lignes car, tout en concentrant le récit sur une journée dans la vie de Francia, je voulais raconter son enfance en Colombie, et le déroulement de ses premières années à Paris. C’étaient trois chronologies différentes et il ne fallait pas que je me perde. J’ai changé beaucoup de choses au fil des versions pour que ce soit plus cohérent, plus fluide. Ça, c’est vraiment la « cuisine » du romancier.

CD : Ce qui est génial dans ce métier, c’est la cohabitation entre ce qui échappe et ce qui est mis en place volontairement.

NH : Ici comme pour Les Variations Goldberg, je n’avais pas prévu la fin. J’avais imaginé une histoire, j’avais dressé la liste des dix-sept clients, je m’étais donné des ordres, je savais que le roman se déroulerait sur une journée, que c’était le vingtième anniversaire de la transition de Francia. Tout cela me paraissait très riche sur le plan fictionnel, mais je ne pouvais pas décider de la fin à l’avance. Je suis partie trois semaines au Maroc pour écrire les cent dernières pages. Et le dernier jour de mon séjour, je ne savais toujours pas comment le roman allait se terminer. C’est au cours de ma séance de yoga du matin que ça s’est dénoué.

CD : Je reviens à Tal Madesta qui dit : « La société tout entière envisage nos corps trans sous l’angle de la monstruosité ou de la mutilation, nos parcours comme une création médicale digne du monstre de Frankenstein, nos joies et nos malheurs à l’aune du délire collectif ou du récit pathétique, nos luttes comme une menace aux droits des femmes. On compare nos vécus à un simple ressenti psychologique, nos existences à un danger venant ébranler tout l’ordre social. »

Quelle place notre société offre-t-elle à ceux qui sont différents, voire monstrueux ?

NH : Le thème de la monstruosité est récurrent dans mes livres. Le mythe de Frankenstein est important pour moi. Si j’ai choisi « la Griffonne » comme une représentation de moi-même dans Francia, c’est parce que j’aime les chimères et que je me considère comme une chimère d’encre.

La question demeure : par rapport à quelle norme définit-on la différence et la monstruosité ? Depuis des années, je prône l’identité faible, l’identité poreuse. Je suis canadienne, ce qui est déjà une identité faible, et de plus, je suis une mauvaise Canadienne, qui n’a jamais voté, qui connaît mal son pays. Je suis une chrétienne bancale, bizarre, qui a été élevée entre trois ou quatre églises différentes qui s’annulent les unes les autres. Je suis une femme masculine. Je ne mets en avant aucune sorte de fierté maternelle. Je suis contre la fierté identitaire. Comme l’a dit Kim Thuy : « Si vous devez absolument me mettre des étiquettes, de grâce, mettez-m’en le plus possible ! »

Les sociétés se sont créées à partir de fictions sur « nous » et « les autres ». La fierté du groupe est à la fois indispensable et dangereuse. Les écrivains, à mon sens, devraient être en dehors du « nous fier ». Leur rôle consiste à montrer la porosité des identités, à rappeler que ce qui nous contrarie, souvent, nous renforce – que « l’obstacle peut devenir marche-pied », comme le disait Louis Jouvet, ... ou encore, comme le dit Anselm Kiefer, que « tous ceux qui tombent ont des ailes » !!

Si Dostoïevski n’avait pas passé dix ans dans un camp de travail, il n’aurait pas pu écrire Les humiliés et offensés, Crime et châtiment, L’Idiot. C’est dans ce camp qu’il a rencontré des forçats, des hommes qui avaient tué, volé, violé, et il les a observés avec amour. Il est entré dans leur tête pour nous permettre d’y entrer à notre tour. S’il s’était contenté comme Poutine de clamer « les Russes sont les plus forts ! », ses romans n’auraient aucun intérêt. Il est catastrophique de constater la montée des extrêmes dans tant de pays, l’Argentine tout récemment, les États-Unis, la France, les Pays-Bas. Il faut avoir à l’esprit, disait James Baldwin, deux vérités contradictoires en apparence : la première, c’est qu’il y aura toujours des inégalités, des injustices et de l’oppression, la seconde, c’est que ça vaudra toujours la peine de les combattre.

CD : Ça apaise quelques pensées qui me traversent en ce moment... Je reviens au personnage de Francia. On peut la considérer comme un monstre, tout comme les hommes que tu portraitures pourraient être qualifiés de “sales porcs ». Tu nous obliges à regarder cette complexité qui rend les choses poreuses, comme tu dis. La monstruosité, on y revient.

NH : Je me suis sentie obligée d’ajouter un élément de monstruosité physique à Francia, sa claudication. Ça m’est venu en faisant des recherches sur les premières représentations de trans dans l’Antiquité, notamment chez les Scythes. J’ai constaté le symptôme du boitillement dans plusieurs récits mythologiques scythes qui me plaisaient. On pense à Héphaïstos aussi. Il m’est apparu primordial que Francia boîte. J’aime l’image de cette femme grande, mastoc, très sexy, et, en même temps, qui marche dans un déséquilibre.

CD : T’est-il arrivé de finir un roman et de ne plus supporter tes personnages ?

NH : (Rires) Non, mais je n’ai jamais aimé un personnage autant que Francia.

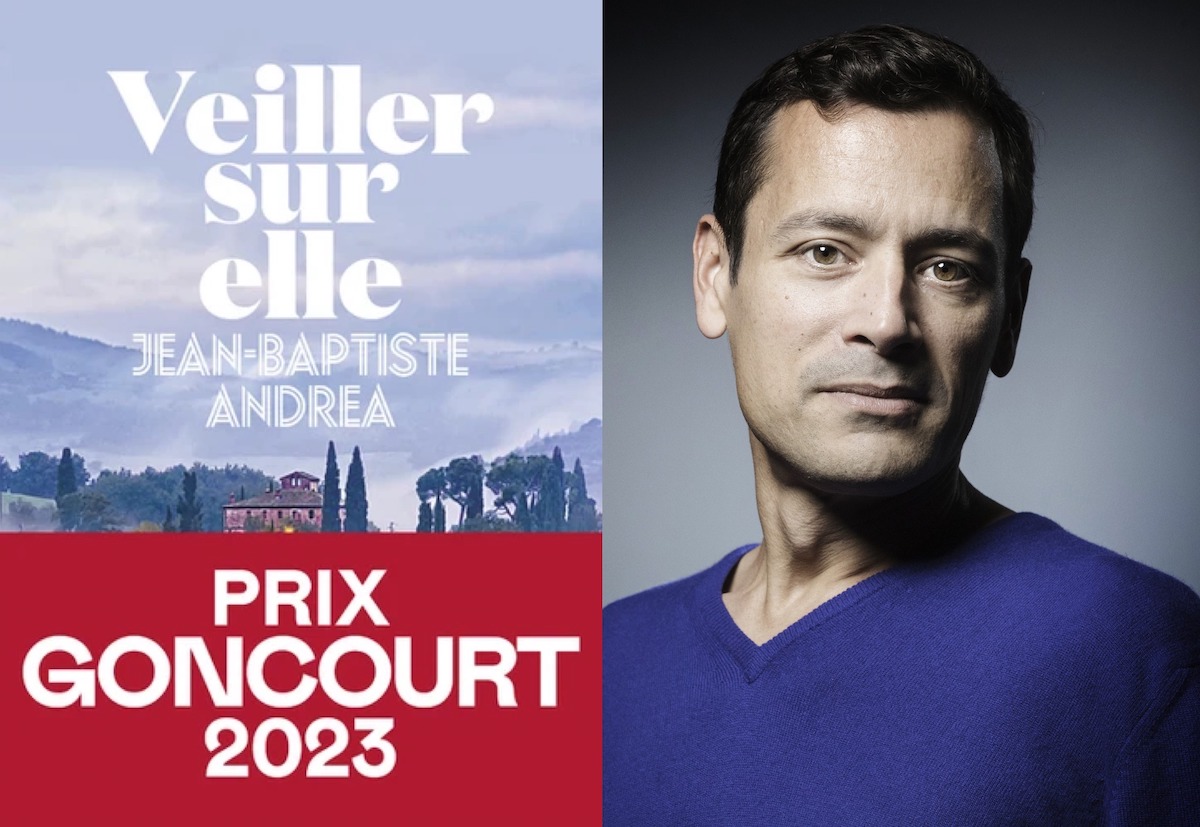

À LIRE - Barbara Kingsolver, Prix Pulitzer 2023 : “Je ne crois pas au talent”

Francia de Nancy Huston est disponible en librairie depuis le 6 mars.

Originaire de Calgary au Canada, elle réside à Paris et a écrit une variété de romans et d'essais, publiés principalement par Actes Sud et Leméac. Parmi ses œuvres notables, on retrouve Instruments des ténèbres (1996), récompensé par le Prix Goncourt des lycéens et le Prix du Livre Inter, L’Empreinte de l’ange (1998), qui a remporté le Grand prix des lectrices de Elle, et Lignes de faille (2006), distingué par le Prix Femina.

Cyril Dion, co-fondateur du mouvement Colibris et de la revue Kaizen aux côtés de Pierre Rabhi, s'est illustré dans le paysage culturel et environnemental français. En 2015, il signe et co-réalise avec Mélanie Laurent le documentaire Demain, acclamé par la critique et récompensé par le César du meilleur documentaire en 2016. Poursuivant son parcours d'écrivain, il publie en 2017 son premier roman, Imago, chez Actes Sud, et partage notamment sa passion pour la poésie dans un recueil intitulé Assis sur le fil, édité par La Table ronde.

Crédits photo : Francesco Gattoni (Actes Sud) / Fanny Dion

Francia

Paru le 06/03/2024

281 pages

Actes Sud Editions

22,00 €

Arbre de l'oubli

Paru le 04/01/2023

320 pages

Actes Sud Editions

9,40 €

Choses dites. Edition bilingue français-anglais

Paru le 05/10/2023

Iconoclaste (l')

14,00 €

Lignes de faille

Paru le 20/09/2007

488 pages

Actes Sud

10,20 €

A l'orée du danger

Paru le 02/03/2022

94 pages

Actes Sud Editions

10,00 €

Vous êtes des animaux, comme nous

Paru le 27/11/2021

40 pages

Actes Sud Editions

15,90 €

Petit manuel de résistance contemporaine. Récits et stratégies pour transformer le monde

Paru le 06/10/2021

250 pages

Actes Sud Editions

8,20 €

1 Commentaire

Morgane

16/03/2024 à 07:43

C'est incroyable qu'on laisse ces personnes, et Cyril Dion en particulier, débiter autant de mensonges (à moins qu'il ne s'agisse d'ignorance) et d'absurdités, tranquillement, sans aucune réponse en face.

Alors non, le féminisme ça n'a jamais été de considérer que hommes et femmes devaient être des rôles sociaux : c'est exactement le contraire. Quand Simone de Beauvoir écrit "On ne nait pas femme, on le devient.", c'est justement pour dénoncer les rôles socio-sexuels (ce que l'on appelle le genre), et pas pour le glorifier (il faut juste lire le livre pour comprendre le sens de la citation, hein). Le féminisme a toujours eu pour but d'abolir ces rôles socio-sexuels. Être une femme ou un homme ne devrait PAS être un rôle. C'est une donnée biologique qui ne détermine pas notre personnalité et ne devrait pas déterminer notre destin social.

C'est honteux de déformer la réalité à ce point. Une nouvelle forme de domination masculine encore plus perverse que la précédente.