Rosella Postorino : “J’écris parce que la mort existe”

VoixItaliennes – Dans cette série d'entretiens nous donnons la parole à des écrivaines et journalistes italiennes qui s’expriment à propos de leur activité d'écriture mais aussi de leur engagement social ou politique. A travers des voix parmi les plus intéressantes de la littérature italienne contemporaine nous aurons un portrait des défis et des questions qui animent le débat culturel dans le Bel Paese.

Le 20/04/2024 à 12:56 par Federica Malinverno

352 Partages

Publié le :

20/04/2024 à 12:56

352

Partages

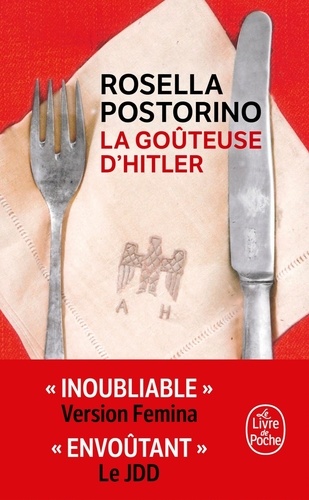

Rosella Postorino (Reggio Calabria, 1978) est une écrivaine italienne publiée en France par Albin Michel. Son livre La goûteuse de Hitler (trad. par Dominique Vittoz, 2019) a été un grand succès international. Elle a traduit plusieurs ouvrages de Marguerite Duras en italien. Propos recueillis par Federica Malinverno.

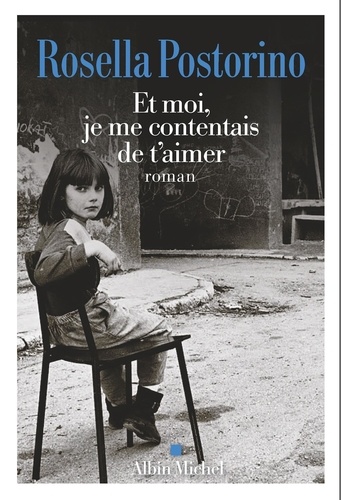

Dans une interview à propos de Et moi, je me contentais de t’aimer (traduit par Romane Lafore, Albin Michel, 2023) vous dites : « Ce qui m’intéressait chez ces enfants, c’était qu’ils avaient été déchirés de quelque chose et que cette condition de déchirement touche tout le monde de manière universelle » : Quelle relation établissez-vous entre cette déchirure, la naissance et la maternité ?

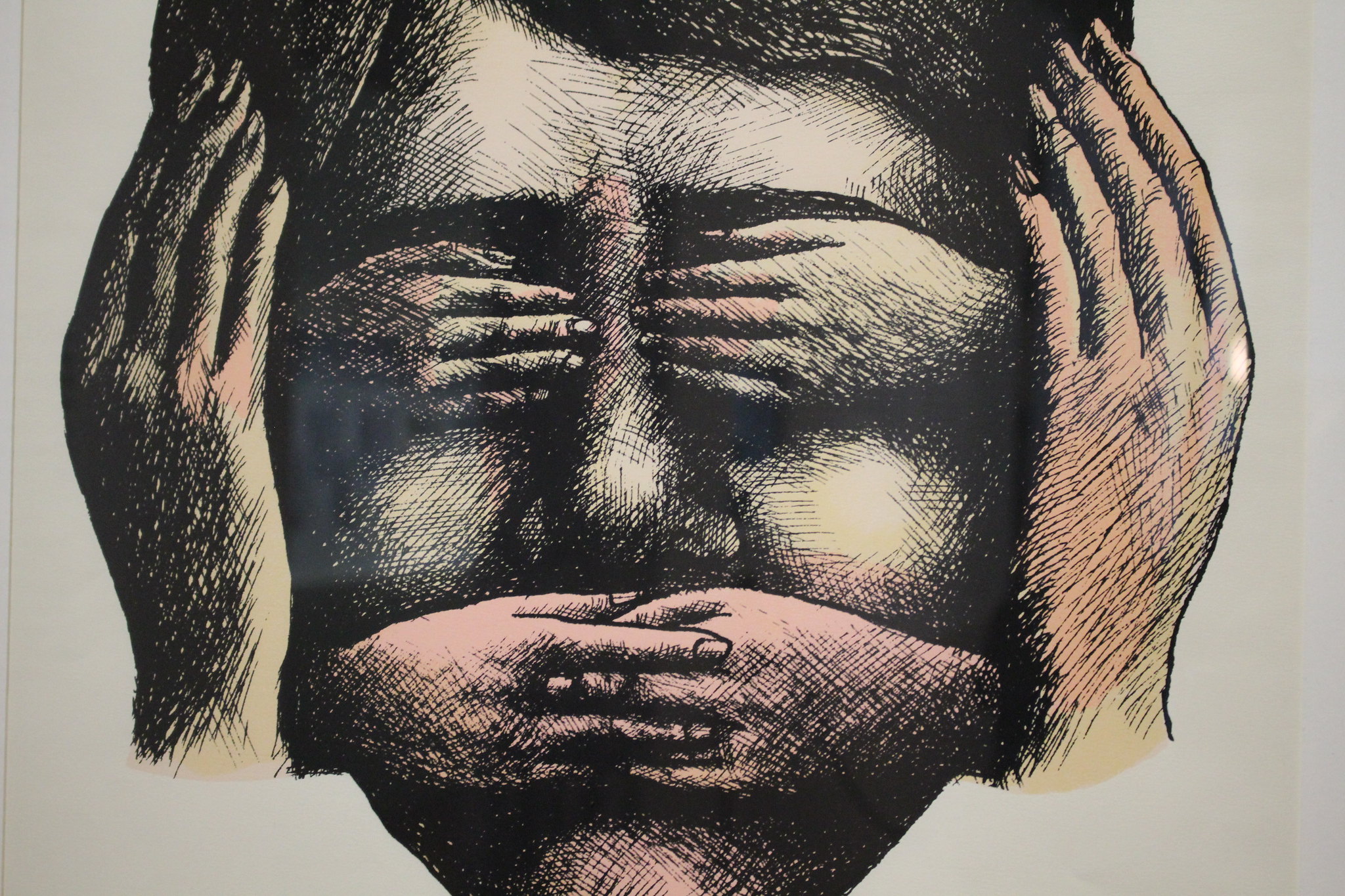

Rosella Postorino : L’histoire que je raconte dans ce livre peut paraître très spécifique, voire extrême. En réalité, il s’agit pour moi d’une histoire absolument universelle, car pour naître, pour être au monde, nous sommes tous déchirés du corps de notre mère. La première chose que nous vivons est donc une déchirure, une séparation, une désunion. Il y a un corps qui s’ouvre pour donner naissance à un autre corps qui n’est peut-être pas si différent de la terre, qui se transperce pour donner naissance à quelque chose.

Cette condition a justement à voir avec la génération, avec la création au sens général, qui est une contradiction, parce qu’elle passe par la douleur, par la déchirure et la désunion. En ce sens, elle a à voir avec la maternité, mais surtout avec ce paradoxe qu’est l’existence : pour vivre, il faut se déchirer, et pour grandir, il faut continuellement s’éloigner, se séparer, trahir non seulement ce que l’on était, mais aussi les personnes qui nous ont engendrés.

L’écriture peut-elle aussi, d’une certaine manière, naître de cette déchirure ?Y a-t-il une relation entre l’écriture et la déchirure ?

Rosella Postorino : Pour moi, l’écriture naît de l’impossibilité d’accepter la mort. J’écris parce que la mort existe. Ce n’est pas tant l’acceptation de ma propre mort, c’est l’acceptation de la mort des autres qui m’est insupportable. Et autant je ne veux vraiment pas de la vie éternelle, parce que j’espère que tout finit vraiment et qu’à un moment donné on se repose, autant je trouve trop cruel que des êtres humains doivent être séparés, arrachés à nouveau aux gens qu’ils aiment. Je ne peux donc pas penser que la vie et la mort ont été conçues par un dieu, car cela me semblerait trop sadique.

À LIRE - Sur la route de l’exil

Je veux dire : si vous étiez Dieu, que vous étiez le plus intelligent de tous, vous pourriez trouver quelque chose de mieux, n’est-ce pas ? Quelque chose de moins cruel. J’écris contrela création telle que Dieu l’a voulue, si Dieu existait, pour citer Marguerite Duras. L’écriture naît de cette déchirure, mais en ce sens qu’elle ne la tolère pas, et qu’elle devient donc une tentative de donner un sens au chaos.

De ce point de vue, l’écriture pourrait-elle réparer quelque chose, réparer la douleur ?

Rosella Postorino : Je ne sais pas si elle la répare vraiment. Je ne pense pas que l’écriture soit un remède à quelque chose, mais je crois au divertissement selon Pascal : il faut trouver quelque chose pour se distraire de son existence, parce que si on se concentre sur l’existence en tant que telle, on ne survit pas. L’écriture est la voie que j’ai trouvée instinctivement : quand j’ai appris à écrire à l’âge de cinq ans, j’écrivais des contes de fées, des comptines, des histoires tous les jours. À l’âge de douze ans, je voulais écrire un roman et un essai de théologie, alors disons que les thèmes qui m’intéressent aujourd’hui sont les mêmes que ceux qui m’intéressaient auparavant, probablement.

Marguerite Duras dit que ce qui pousse les gens à écrire c’est probablement la solitude de l’enfance. Je pense que l’enfance est un moment de grande solitude, parce que c’est un moment secret, une période mystérieuse, où l’on n’a pas encore les mots pour nommer les choses. Et quand on ne connaît pas le nom des choses, elles sont encore plus effrayantes. L’enfance pour moi est vraiment un moment secret et solitaire, autarcique. Et je pense que l’écrivain continue à y vivre.

CHRONIQUE – De Sarajevo à l'Italie : itinéraire d'un orphelin brisé

C’est-à-dire que l’écrivain continue à vivre dans cette solitude où il cherche des noms à donner aux choses du monde qu’il ne comprend pas. De manière obsessionnelle, il s’obstine à chercher des réponses, comme s’il était resté un enfant. À tel point que les adultes cessent de poser les questions que les enfants posent, les questions philosophiques par excellence, pourquoi la mort existe-t-elle ? Pourquoi suis-je né ? D’où est-ce que je viens ? Les non-croyants, puisqu’il n’y a pas de réponse, ne se les posent plus, ils se résignent… Mais pas les écrivains.

À propos de l’écriture, vous écrivez : « Pour moi, l’écriture est un chemin d’isolement, d’exposition au monde sans protection. Il s’agit d’une solitude radicale ».Pourtant, il arrive que l’écriture se transforme en action, qu’elle devienne politique, dans un certain sens.Si l’écriture représente, d’un certain point de vue, un repli sur soi, en même temps la publication d’un livre est-elle un acte d’ouverture au monde ?

Rosella Postorino : En fait, quand je parle de solitude radicale, je parle d’une solitude qui sert à écrire. L’écrivain est seul, parce qu’il doit être dans ce mystère où les choses sont secrètes ; cependant, écrire et publier c’est plutôt entrer dans une relation avec les autres, mais d’une manière différente des relations quotidiennes. C’est quelque chose de très souterrain, car chaque lecteur lira un livre différent en lisant un roman que j’ai écrit, et moi-même, en lisant un de mes romans à différents moments de ma vie, je ressentirai, comprendrai et penserai des choses différentes.

Je ne pense pas que l’on fait de la littérature à des fins contingentes, ou parce qu’il faut enseigner quelque chose à quelqu’un, dénoncer ou sensibiliser. Ça serait plutôt de la politique. La littérature est un besoin absolument personnel qui, de manière non programmatique, atteint les autres.

J’écris parce que j’ai trouvé dans ma vie cette façon de survivre et que j’ai à chaque fois besoin d’entrer dans une histoire nouvelle, inconnue et mystérieuse qui me fera prendre un chemin et entreprendre un voyage au cours duquel j’apprendrai des choses sur les autres, sur moi-même. Et, pourtant, j’aurai toujours le sentiment de n’être arrivée à rien.

Il est possible que certaines personnes lisant mon livre se sentent moins seules, tout comme j’ai abordé la littérature lorsque j’étais enfante, parce que le fait de lire que d’autres ressentaient et pensaient les mêmes choses que moi me faisait sentir moins seule et étrange. Je sentais que j’appartenais à la communauté humaine et cette appartenance était d’une certaine manière réconfortante. Je pense que la littérature ne devrait en aucun cas avoir une fonction de consolation, mais la raison pour laquelle nous lisons des livres est aussi que, même quand ils sont douloureux ou cruels ou durs ou scandaleux, ils arrivent à nous réconforter, car ils nous montrent que nous ne sommes pas seuls.

Aujourd’hui, il semble que l’on s’intéresse de plus en plus à l’écriture des femmes.L’action littéraire Unite est peut-être un symptôme de cette nouvelle attention portée aux femmes et à leur rôle dans la société, et aussi dans la société de l’écriture.Pensez-vous que ces initiatives témoignent d’un changement, d’une plus grande sensibilité à certaines questions ?

Rosella Postorino : L’action littéraire d’Unite a poussé les femmes à parler, à avouer des choses. J’ai écrit un article qui était officiellement celui de Unite et qui a été publié dans La Repubblica, mais j’en ai ensuite écrit quatre autres qui ont surgi en moi parce que je me suis sentie stimulée par ce débat à prendre la parole.

Par exemple, j’ai rédigé un article pour Sette sur les seins, que je voulais écrire depuis l’âge de quinze ans, mais que je n’avais jamais eu le courage d’écrire. Et le fait qu’il y ait toutes ces femmes autour de moi qui abordent ces questions m’a fait sentir « protégée ». C’est ce qui a fait la force d’Unite.

Après cela, je ne sais pas si un débat est vraiment ouvert, car à mon avis, le débat est ouvert lorsque les hommes y participent également. Ce qui ne signifie pas qu’ils doivent écrire sur le sujet, car il est juste que ce soient les femmes à raconter ce que cela signifie d’être une femme en Italie aujourd’hui. Je trouve cette initiative formidable et j’admire beaucoup Annalisa Camilli et Giulia Caminito de l’avoir entreprise. Mais le risque est qu’elle devienne simplement un grand chant de femmes, dont je ne sais pas s’il est vraiment écouté, parce que les hommes devraient aussi l’écouter.

À part l’écrivain À part l’écrivain Nicola Lagioia, qui a lu sur Radio 3 mon article publié sur La Repubblica pour dire à quel point il était important et intéressant, je n’ai rencontré aucun homme qui ait commenté cet article. Alors je m’interroge sur l’effet que cette action littéraire a sur la société, si elle atteint tous les membres de la société ou pas : elle ne peut pas être une symphonie chantée et jouée uniquement par des femmes. Mais ce n’est pas la faute de l’initiative, c’est la faute de la société qui la reçoit. Cette action est certainement nécessaire. Et c’est d’autant plus important lorsqu’il s’agit d’un point de vue qui, jusqu’à récemment, a été complètement ignoré, écrasé, réduit au silence.

Comment le thème de la maternité est-il traité dans le débat public et culturel italien et quelle est la place des écrivaines dans ce débat, si débat il y a ?

Rosella Postorino : Je ne crois pas qu’il y ait un vrai débat culturel, dans le sens où il y a un problème démographique qui est continuellement souligné, en Italie et dans d’autres pays européens, et on tente de le résoudre sans se rendre compte des contradictions : d’une part, on demande aux femmes italiennes d’avoir plus d’enfants, d’autre part, on ne leur garantit pas les conditions pour avoir des enfants sans devoir abandonner leur carrière.

Peut-être parce qu’il n’y a pas d’aide sociale, parce que l’aide sociale, en Italie, c’est essentiellement les grands-mères. De nombreuses mères, si elles vivent loin de leur famille d’origine, ont tendance à renoncer à travailler, parce que le baby-sitting et les crèches sont très chers et qu’il est très difficile d’y accéder, et en général, la garde des enfants est une tâche qui incombe aux femmes.

Je crois que la question démographique est aussi liée à un changement de vision de la famille ainsi qu’à la question écologique. Je crois que c’est un discours complexe, qui a à voir avec la signification du mariage et du couple à notre époque et avec l’idée que nous sommes trop nombreux, que nous sommes confrontés à des crises, à des pandémies, à des guerres. Je crois qu’il y a une dimension de précarité mentale et affective qui va de pair avec une précarité concrète qui altère notre rapport à la parentalité. Et il est rare que cette question soit abordée dans toute sa complexité. Pourtant, on en parle plus qu’avant et dans des termes moins évidents, moins rhétoriques, moins stéréotypés. Et cela est nécessaire.

Crédits photo : Rosella Postorino © Sara Lando

Et moi, je me contentais de t'aimer

Paru le 23/08/2023

419 pages

Albin Michel

22,90 €

La goûteuse d'Hitler [EDITION EN GROS CARACTERES

Paru le 03/06/2020

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Commenter cet article