Barbara Kingsolver, Prix Pulitzer 2023 : “Je ne crois pas au talent”

Le Prix Pulitzer de la fiction, qui récompense un roman qui raconte cette démente Amérique, a été décerné à deux auteurs ex-aequo en 2023 : Hernan Diaz pour son texte sur les coulisses de la Grande Dépression des années 30, Trust, et Barbara Kingsolver. D’un côté, le gros argent, de l'autre, les prolos d'une campagne des Appalaches, à travers les aventures de Demon Copperhead. Un David Copperfield contemporain dans les terres contrariées de l'OxyconTin et des champs de tabac…

Le 21/02/2024 à 16:00 par Hocine Bouhadjera

4 Réactions | 1093 Partages

Publié le :

21/02/2024 à 16:00

4

Commentaires

1093

Partages

« Tout le monde vous le dira, les enfants de ce monde sont marqués dès la sortie, tu gagnes ou tu perds », peut-on lire dès les premières pages du neuvième roman de l'Américaine, On m'appelle Demon Copperhead (trad. Martine Aubert). Le jeune Damon Fields, « un nom de boys band », est très vite renommé Demon Copperfield, comme chacun dans ce comté rural et pauvre de Lee, en Virginie, est d'abord désigné par son sobriquet.

Un avatar qui provient du père qu'il n'a jamais connu, et qui comme lui, avait les cheveux roux, d'où la référence à la dangereuse vipère cuivrée de ces contrées abandonnées. Sa jeune maman est une junkie qui a grandi dans des familles d'accueil, et qui enchaîne les mauvais choix, perdus et tristes.

David Copperfield au pays des pick-ups

Barbara Kingsolver décrit : « Ce petit garçon doit être adulte alors qu'il n'a que cinq ans. Avant même qu'il soit en âge d'aller à l'école, il réveille sa mère et s'assure qu'elle parte travailler à temps. Il lui dit quand il est temps d'aller au magasin et de ramener de la nourriture à la maison. Il n'a pas vraiment d'enfance. »

Il travaille pour ne pas crever de faim dès dix-onze ans dans les champs de tabac, après le drame des drames, « quelque chose qui se passe vraiment là où je vis », témoigne la romancière. Les obstacles vont s'enchaîner pour le jeune Demon, mais aussi les belles rencontres : les personnages de Barbara Kingsolver ont la truculence, la crudité ou la malice de l'humanité de Charles Dickens. Logique, puisque ce roman est une transposition au pays de William Faulkner, à l'âge de la crise des opioïdes, d'un des classiques du maître britannique, David Copperfield.

La jonction entre l'humanisme dramatique de l'Anglais et la romancière : « Je voulais raconter l'histoire de mon lieu et de mon peuple : les habitants des Appalaches du Sud », nous raconte-t-elle. Barbara Kingsolver commence toujours le projet d'un roman autour d'une grande problématique ou inquiétude, « qui me tient éveillé la nuit, car je vais passer des années sur ce sujet. Ensuite les lecteurs vont passer pas mal de temps avec, alors cela doit être vraiment important. »

« Il touche votre coeur »

« Comment puis-je raconter cette histoire qui intéressera les gens et les amènera à dépasser leurs préjugés contre les pauvres, les personnes dépendantes, les gens des régions montagneuses, les personnes rurales ? », se demanda-t-elle. « J'avais besoin de franchir beaucoup d'obstacles, et la manière m'est venue de façon très étrange... »

Née dans le Maryland et ayant grandi dans le Kentucky rural, Barbara Kingsolver a déménagé au Congo juste après l'indépendance, où elle a vécu pendant 7 ans. Son père s'y était engagé en tant que médecin volontaire. Elle est finalement retournée dans cette campagne profonde de la côte-est américaine.

Elle passa un week-end dans la maison de Charles Dickens, à Broadstairs en Angleterre, au bord de la Mer du Nord : « C'était un bed and breakfast. Je l'ai simplement vu en ligne et j'ai pensé que je pourrais y aller pour le plaisir, pour une journée, à la fin de ma tournée de livres à Londres, et ce que j'ai trouvé là était tout simplement l'esprit de Charles Dickens. En particulier, j'ai pu m'asseoir dans son bureau qui faisait face aux fenêtres, donnant sur l'océan. Il y avait ses stylos et ses manuscrits. J'ai ressenti très fortement la présence de cet homme qui a écrit sur la pauvreté, sur les orphelins, et même sur l'addiction. »

Elle développe : « Tous ces problèmes dont les gens ne voulaient pas entendre parler de son temps sont encore présents aujourd'hui, et cela semblait plus qu'un signe, comme une obligation. J'ai senti qu'il me confiait la tâche de raconter cette histoire, et le secret était de laisser l'enfant raconter la sienne. » Selon l'autrice, les gens les écoutent, les croient, quand ils pensent que les adultes peuvent exagérer : « L'enfant a cette naïveté. il touche votre cœur. Alors j'ai pensé que c'était parfait, j'écrirai mon propre David Copperfield. »

Une colonie interne

Les Appalaches, chaîne de montagnes s'étendant du Canada au sud des États-Unis, sont souvent décrites par leurs paysages à couper le souffle, mais au-delà de cette beauté naturelle, la région est confrontée à des défis socio-économiques d'une rare violence. Barbara Kingsolver témoigne : « Nous ne sommes pas bien connus ou bien compris aux États-Unis. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons aussi beaucoup de beauté et de force et les problèmes ont été imposés sur nous par des forces extérieures, des corporations venues du dehors. »

Et de développer : « Nous souffrons beaucoup de pauvreté, de chômage et de handicap dus aux blessures au travail, et les compagnies pharmaceutiques ont profité de cela pour verser leur drogue très addictive dans la région. Nous avons donc beaucoup d'addictions. » Elle est formelle : « Notre région a été traitée comme une sorte de colonie interne des États-Unis. Des entreprises sont venues récolter les ressources et ont très délibérément gardé les gens non éduqués et sans autres opportunités. »

Homicides volontaires

La crise des opioïdes est un thème central du roman. L'autrice a d'ailleurs choisi de situer son histoire dans le comté de Lee, là où les problèmes d'addiction à l'antalgique très puissant, OxyContin, ont commencé, « et cela parce que la compagnie pharmaceutique a ciblé cette région, voyant une population très vulnérable », assure-t-elle.

« La plupart des personnes devenues dépendantes ont commencé avec une prescription légale d'un médecin, non pas parce qu'elles cherchaient un effet euphorisant ou, vous savez, une sorte de mauvaise vie. Elles essayaient juste de se soigner pour pouvoir retourner travailler », nous explique la Prix Pulitzer 2023 : « Nous n'avons pas assez de médecins, il est difficile pour les gens de consulter. Nous n'avons pas de cliniques ni de cours de yoga non plus. Débordés, ils rédigeaient simplement des ordonnances et les entreprises pharmaceutiques qui les fournissaient le savaient très bien. »

En 1996, l'Oxycontin est lancé et prescrit dans les comtés autour desquels Barbara Kingsolver vit actuellement, « et en deux ou trois ans, il était partout. Chaque famille que je connais a été touchée par cette drogue. » La propagation fut rapide, « mais personne ne s'en est vraiment soucié jusqu'à ce que le problème atteigne les villes, jusqu'à ce que les fils d'avocats et de politiciens soient impliqués ».

Elle dresse un constat sans appel : « La plupart des familles que je connais ont perdu quelqu'un à cause d'une overdose. » Si à présent ce médicament a été retiré du marché, « nous avons toujours le problème qui ne se terminera jamais pour nous, car de nombreux enfants sont orphelins ou attendent leurs parents en prison ou en cure, donc ils sont élevés par quelqu'un de leur famille ou par le système de placement familial. Je voulais que les gens réfléchissent aux enfants. Ce problème restera avec eux pour toujours. »

Des procès ont visé Purdue Pharma et d'autres acteurs clés, aboutissant à des condamnations et des accords financiers majeurs, mais la crise s'est étendue avec l'émergence du fentanyl, devenu la première cause de décès chez les 18-49 ans aux États-Unis. Les pharmacies et les consultants comme McKinsey ont également été impliqués, acceptant de payer des milliards en règlements. Malgré des efforts de réforme, les overdoses continuent de croître, impactant désormais davantage les communautés noires et hispaniques, avec des enfants de moins de 5 ans de plus en plus touchés. La crise a fait environ 700.000 morts en un quart de siècle.

La pesanteur et l'humour

Une « histoire sombre, très sombre » dont elle pensait que personne ne voudrait l'entendre. Elle a donc passé deux ans « à essayer de trouver mon chemin, une magie, la clé de la porte », jusqu'à la révélation Dickens. Mais il ne faut pas s'imaginer un ouvrage plombé, lourd, sinon il ne serait pas digne de s'inscrire dans les pas de l'auteur des Temps difficiles, où le tragique peut côtoyer la farce, dans une tradition britannique que l'on peut remonter à Shakespeare.

La pesanteur contournée, et même de l'humour, qui passe par la couleur des mots : « Là où je vis, peu de gens ont beaucoup d'éducation, comme je l'ai expliqué, mais ils sont vraiment doués pour raconter des histoires, capturer l'histoire de leurs familles dans leurs lieux. Des histoires qui sont racontées encore et encore. Il y a une musique qui est très particulière à l'endroit. Nous sommes des conteurs. »

« En tant qu'écrivaine, ce qui m'importe le plus, c'est la langue. Je commence à penser aux problèmes une fois que je commence à écrire, je pense aux phrases, aux mots, aux paragraphes. Je réécris jusqu'à ce que ça me semble parfait, jusqu'à ce que ça sonne parfaitement à mes oreilles », nous explique-t-elle.

Une bande de doux-dingues

L'humour passe donc par une belle brochette de personnages, empruntés directement à David Copperfield, comme toute la structure, jusqu'à la fin : « Je ne savais pas si je voulais suivre l'intrigue aussi fidèlement, mais une fois rentré chez moi et ayant commencé à tout organiser, j'ai vu que cela fonctionnerait parfaitement », nous raconte la lauréate du Prix Pulitzer.

Reste qu'il a fallu changer, réimaginer chacune de ces figures, avec une nouvelle profession, une nouvelle personnalité : « Je dirais que les personnages féminins avaient tous besoin de beaucoup de travail parce que je pense comprendre beaucoup mieux les femmes que Charles Dickens. Elles sont chez lui plutôt plates. On dit en carton (rires). Pas de vraies personnes en tout cas. »

Ajouter du relief, « mais fondamentalement utiliser ces situations et ces personnages pour raconter la même histoire d'injustice sociale et de classe, d'une manière qui représente vraiment les gens de chez moi ».

Entre autres, la solidarité dans la communauté : « Je pense que c'est commun lorsqu'une population est opprimée par des étrangers », nous confie-t-elle : « Les gens des Appalaches sont très loyaux envers leur communauté et leur famille. Ils travaillent ensemble, et je voulais vous montrer cela à travers mes personnages. Il y a Demon Copperhead, le narrateur, mais il est toujours entouré d'un ensemble de personnes qui s'entraident pour survivre. »

Par exemple Miss Packet, qui est la grand-mère qui surveille tous les enfants du quartier. Elle remarque ceux qui ont faim et les invite à dîner. Aussi désespérée que soit la situation de Demon Copperhead au départ - une mère de dix-huit ans, seule, qui vit dans une caravane, n'a pas de famille, très peu d'argent et des problèmes de drogue -, « il y aura toujours quelqu'un pour veiller sur lui. C'était vraiment important pour moi de montrer la vraie résilience de ces gens, leur ingéniosité, et à quel point ils sont doués pour résoudre les problèmes. C'est en tout cas vrai pour là où je vis. »

Est-on condamné à la naissance ?

Une grande question soulevée par On m'appelle Demon Copperfield, à la suite de la crise des opioïdes, intimement liée à la pauvreté : est-on condamné par sa naissance quand le père est absent pour cause de décès, et la mère perdue ? Pour Barbara Kingsolver, « la question de l'autodétermination est une fenêtre. Je voulais bien sûr écrire sur ce que nous appelons la pauvreté structurelle, comment la pauvreté s'intègre à un lieu. Comment les barrières de classe persistent à travers le temps, car je pense qu'aux États-Unis, beaucoup ont appris à réfléchir au racisme structurel, comment le racisme se transmet de génération en génération, mais nous ne parlons pas du classisme. Les barrières de classe, mais aussi d'opportunités et d'éducation. »

L'écrivaine développe : « Si vos parents n'ont pas été à l'université, si leurs parents et les parents de leurs parents n'ont jamais été à l'école au-delà de la sixième ou la cinquième, ce n'est même pas envisageable pour vous. Vous n'y pensez pas comme une possibilité, et je peux vous dire que j'ai grandi dans un environnement où personne n'allait à l'université. »

Cette dernière nous confie n'avoir pas imaginé qu'elle pourrait être écrivaine en grandissant, parce qu'elle ne connaissait aucun écrivain. Ils étaient des figures importantes qui grandissaient dans des endroits importants : « On intègre l'impossibilité. On n'y pense même pas. »

Elle est presque la seule de son école à intégrer l'université : « Je suis devenue écrivaine, mais c'est grâce à une série de circonstances exceptionnelles, beaucoup de chance qui m'ont permis de faire ces choses. Je ne m'y attendais pas. Donc, oui, il y a beaucoup de déterminisme dans la classe et la position sociale en Amérique, bien plus que nous aimons l'admettre, parce que le rêve américain raconte avant tout le déterminisme individuel. »

Le mythe américain raconte qu'il n'y a pas de classe, que n'importe qui peut grandir pour devenir président. C'est ce qu'ils disent : si vous travaillez dur et si vous êtes intelligent, vous pouvez réussir. Nous l'intériorisons, nous y croyons. Peu importe ce que nous pourrions dire, cela nous pénètre. Le problème est qu'avec la pauvreté vient la honte.

Si je ne réussis pas, je ne dois pas travailler dur, ou je ne dois pas être intelligent, donc il y a tellement de honte dans la pauvreté qu'il est très difficile d'en parler. Il est compliqué de partager avec les gens vos problèmes quand vous vous blâmez vous-même. Donc, je voulais vraiment faire exploser ces mythes dans ce roman. Je voulais vraiment parler de combien il y a de déterminisme dans notre société.

- Barbara Kingsolver

Un héros américain

Si, dans David Copperfield, le personnage qui donne son nom au roman finit en écrivain riche et célèbre, elle sait que ça n'allait pas arriver pour son Demon : « Je voulais néanmoins lui donner un talent créatif, et lui faire vivre une aventure intéressante. Une sorte de débouché créatif pour s'exprimer et gagner le respect de soi. J'ai décidé de lui donner le talent du dessin. Cela me semblait très raisonnable pour un petit garçon qui aime les super-héros, les bandes dessinées Marvel. Pour ses jeunes qui n'ont pas beaucoup de pouvoir dans le monde, l'idée du super-héros porte ce fantasme de super-pouvoirs qu'ils n'auront jamais. »

Demon Copperhead est un héros, sans la dimension d'élection d'une certaine mythologie américaine, combatif, courageux, résilient, qui tire le meilleur de ce qu'il a, pour inspirer des lecteurs qui lui ressemblent : « C'est donc une sorte de Bildungsroman ironique. Il commence adulte et, d'une certaine manière, arrive finalement quelque part où le bonheur est envisageable. Plus de joie et de protection de la part des gens qui l'entourent. »

La passion de l'écriture

Ce roman riche, ample, ambitieux, est, selon l'écrivaine, l'aboutissement d'un lent et régulier cheminement de dix-sept ouvrages publiés sur près de 35 ans, animé par un carburant : l'amour d'écrire : « Quand je suis chez moi et libre de travailler, je me lève très tôt le matin. Je prends ma tasse de café, je vais à mon bureau, je me plonge dans le monde que je suis en train de créer dans ma tête et j'y reste aussi longtemps que je peux. »

La méthode de celle qui est aujourd'hui publiée dans une trentaine de langues ? « Je vois un film dans ma tête et j'essaie de mon mieux, avec le moins de mots possible, de faire sortir ce long-métrage de ma tête pour le faire passer dans la vôtre. Je ne peux pas tout décrire dans la pièce, donc j'essaie de choisir les trois ou quatre détails qui vous donneront toute l'image. De même, pour un personnage, je ne peux pas vous dire tout sur leur apparence ou leur façon de parler, donc j'essaie de trouver simplement ces petites choses qui vous donneront toute l'image. J'entends leur dialogue et je l'écris, et c'est tellement amusant d'être là, j'adore ça. »

De six heures du matin à quatre-cinq heures de l'après-midi sur le métier, « jusqu'à ce que je sorte un peu de ma transe et réalise que chaque os de mon corps me fait mal (rires), car ce n'est pas bon pour vous de rester assis sans bouger aussi longtemps ». Aujourd'hui, elle écrit sur un bureau debout, afin que ses pieds lui rappellent un moment de s'arrêter, pour marcher un peu...

Écrire quand on est une mère

Ce fut plus difficile quand ses enfants étaient plus jeunes. Les devoirs de maternité et l'écriture sont arrivés de manière concomitante : Barbara Kingsolver a obtenu son premier contrat d'édition le même jour où elle a eu son premier bébé. « J'ai écrit mon premier roman pendant ma grossesse, je l'ai envoyé à New York. J'ai eu un bébé. Je suis rentrée de l'hôpital et il y avait un message sur mon répondeur qui disait ceci : votre roman sera publié. Ainsi, je suis devenue auteure et mère en même temps. Cela m'a quelque peu bouleversée. C'était un grand jour. »

De ce fait, elle a toujours dû équilibrer la maternité et le travail. Elle raconte : « Dès le début de ma carrière, j'ai appris à être très efficace avec mon temps. Mon temps d'écriture était très précieux. Je ne pouvais écrire que lorsque mes enfants étaient sous la garde de quelqu'un d'autre ou lorsqu'ils étaient à l'école. Je dis toujours que ma muse était un bus scolaire. Quand il venait prendre les enfants pour les emmener à l'école, je me mettais devant mon bureau. J'étais comme un cheval de course prêt à partir. Je n'ai jamais eu besoin de me mettre dans l'ambiance. Je crois que c'était Colette qui disait qu'elle devait caresser un chat pour trouver l'inspiration pour écrire. Pas de chat pour moi. »

Ses filles ont grandi, et cette efficacité est restée. S'ajoute néanmoins le travail sans la ferme familiale, entre la saison des agnelages, travailler dans le jardin, s'occuper des moutons et des poules... Une activité qui lui offre un bon équilibre entre travail physique et la dimension cérébrale de l'écriture : « Je pense que si je n'avais pas cet équilibre, je ne serais qu'un cerveau dans un corps atrophié. »

Je reste une outsider

Un conseil tout de même pour écrire un roman qui remporte le Prix Pulitzer ? « Porter quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Je ne crois pas tant au talent. Vous savez, les gens disent “Oh, vous êtes très talentueuse”, et j'ai envie de répondre : “Non, je travaille très dur”. Chaque phrase que vous lisez dans ce livre a été réécrite entre cinq et vingt-cinq fois. Je retouche la phrase jusqu'à ce qu'elle me semble parfaite. Je pense beaucoup aux goûts des mots, aux saveurs, aux connotations et à la manière dont ils se mélangent. »

Et de l'affirmer sans ambages : « Il faut aimer ça, sinon vous ne continuerez pas à le faire assez longtemps pour créer quelque chose de bon. Je pense que c'est vrai pour l'écriture, la cuisine, réparer des vélos... Quoi que vous fassiez, vous réussirez mieux. Je ne crois pas au talent, je crois en la passion. »

Néanmoins, elle nous l'assure : « Je n'ai jamais écrit pour les prix. J'écris pour les lecteurs. » Ce que ce prix a tout de même changé, pense-t-elle, « c'est la façon dont peut-être le monde voit les Appalaches, car aucun livre appalachien n'a jamais remporté cette prestigieuse récompense auparavant ».

Elle constate : « Les écrivains ruraux ne sont pas respectés par l'élite littéraire dans mon pays. C'est un monde très new-yorkais. Les critiques, les auteurs, les éditeurs... Ils accordent une plus grande valeur aux gens de New York, aux choses de New York, futiles... » Son souhait, en « fille de la campagne » : écrire sur des gens simples, pas sophistiqués. « Je sais que ces lumières brillantes ne me trouveront jamais et je m'en fiche. »

Et de conclure : « Lorsque ce prix est arrivé, mon agent m'a appelée pour me le dire. Il dit que j'ai juré comme un marin. Je ne m'en souviens pas. J'ai juste dit une série de mots. Je n'arrivais pas à y croire, j'étais tellement choquée. Mais la chose merveilleuse, c'est que tout le monde a entendu parler de ce prix chez moi, je ne sais pas comment. Pendant les deux mois suivants, partout où je suis allée dans ma petite ville, mon facteur, la dame à la caisse du supermarché... tous m'ont félicité, et de me dire : “Nous avons gagné”. »

Crédits photo : Evan Kafka / Albin Michel

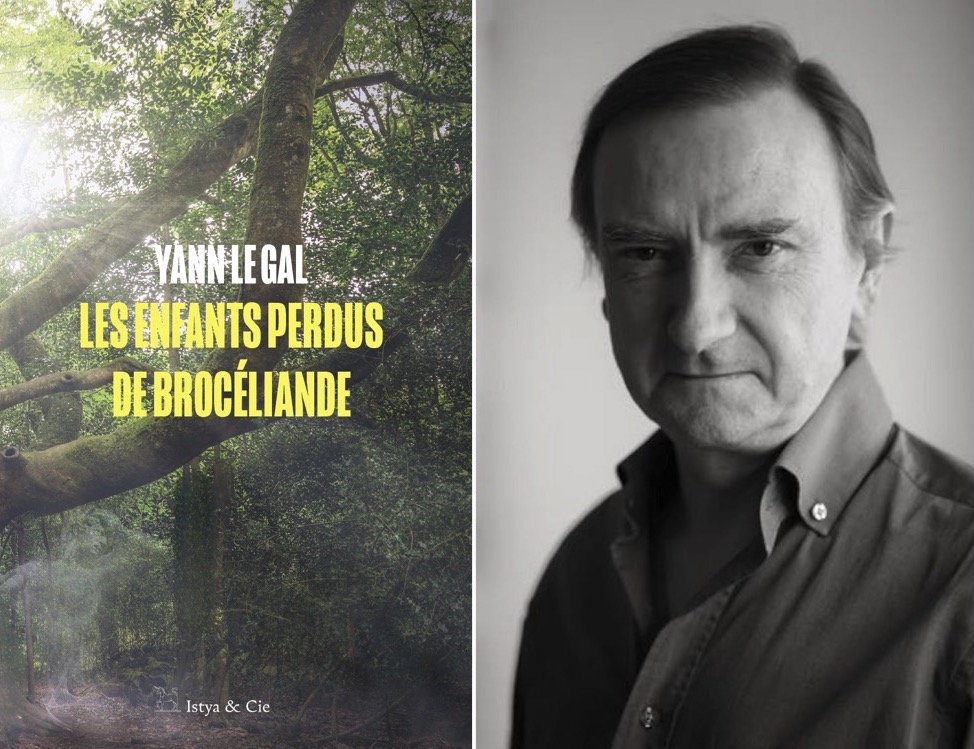

On m'appelle Demon Copperhead

Paru le 31/01/2024

624 pages

Albin Michel

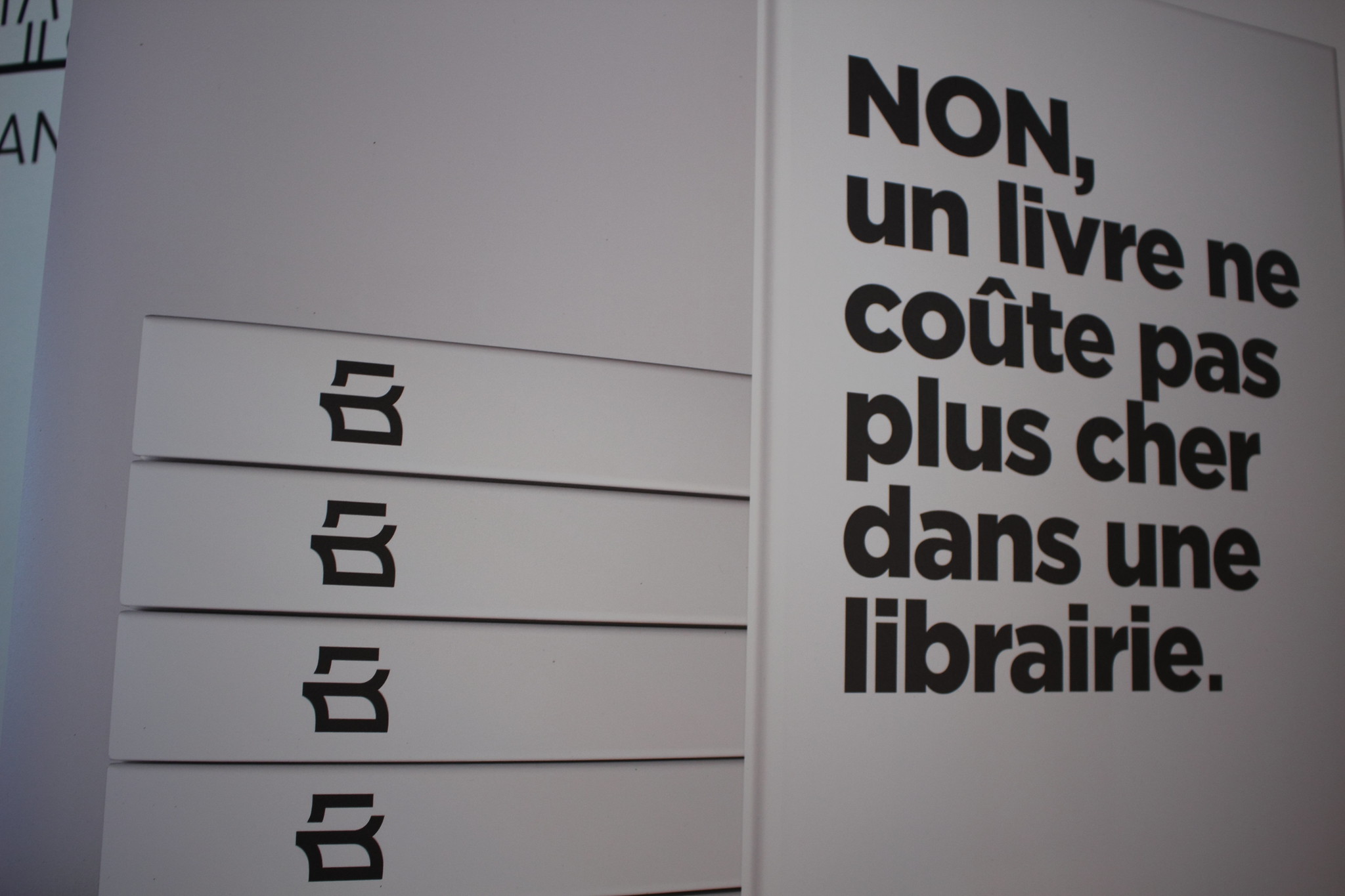

23,90 €

L'arbre aux haricots

Paru le 08/09/2021

315 pages

Rivages

9,50 €

Un jardin dans les Appalaches

Paru le 17/05/2023

501 pages

Rivages

11,00 €

Des vies à découvert

Paru le 08/09/2021

603 pages

Rivages

11,20 €

Apprendre à voler. (En 10000 leçons faciles)

Paru le 12/10/2022

128 pages

Rivages

18,00 €

4 Commentaires

Mrs. Anna Williams

21/02/2024 à 18:44

Moje ime je Anna Williams. Preporučujem Vam Dr.Ogundele. Vratio sam svoju ženu uz pomoć dr. Ogundelea nakon 11 godina razdvojenosti, Bacio je čaroliju koja ju je dovela kući u roku od 48 sati.. Ovo je čarolija u koju ja zaista vjerujem u njegovu čaroliju 100%, On ima moć da izliječi Vezanje, privuče Ljubav, Čišćenje, itd. Obratite mu se za pomoć, dijelim njegov kontakt.. Možete mu poslati poruku na WhatsApp ili Viber Chat: +27 63 883 6445.

Također možete posjetiti njegovu web stranicu: https://globalhelperman.wixsite.com/ogundeletempleofsolu

NAUWELAERS

22/02/2024 à 01:34

Ce commentaire a été refusé parce qu’il contrevient aux règles établies par la rédaction concernant les messages autorisés. Les commentaires sont modérés a priori : lus par l’équipe, ils ne sont acceptés qu'à condition de répondre à la Charte. Pour plus d’informations, consultez la rubrique dédiée.

Emerence

23/02/2024 à 09:24

Quelqu'un peut il traduire ce commentaire ??

Tom Bombadil

01/03/2024 à 17:16

C'est un message de phishing qui aurait dû être effacé depuis longtemps, car des personnes vulnérables pourraient se faire piéger (encore faut-il lire le croate...).