John Waters : “Tous veulent être des outsiders, alors je suis devenu un insider”

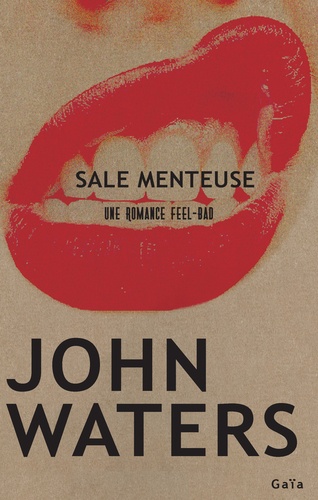

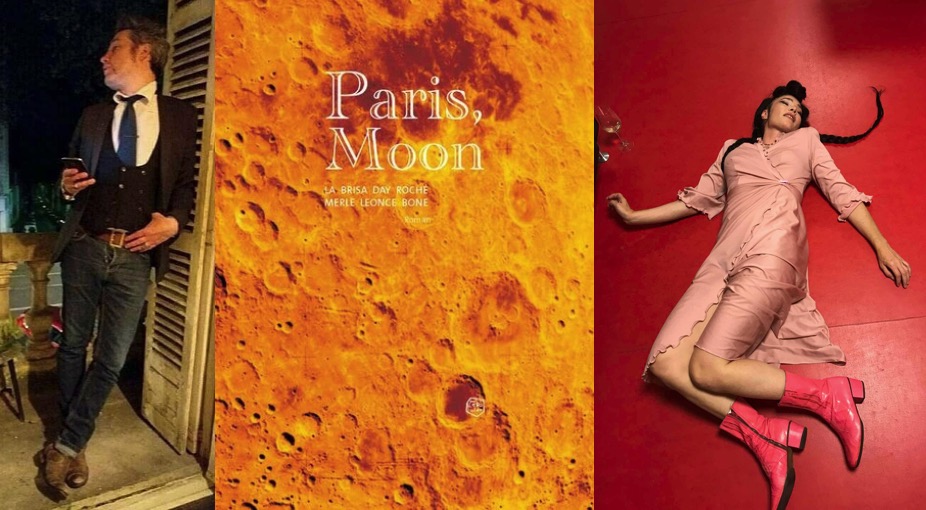

ENTRETIEN — L’une des plus importantes figures du cinéma Underground américain de ces 50 dernières années, John Waters, publie en France son premier roman, Sale menteuse, sous-titré, Une Romance feel-bad (trad. Laure Manceau, Gaïa, sorti le 26 avril). Trois années d'écriture pour celui qui n’a plus réalisé de films depuis 2004. ActuaLitté s'est entretenu avec le cinéaste, et depuis peu donc, romancier, présent à Paris entre le 25 et le 28 avril.

Le 29/04/2023 à 14:30 par Hocine Bouhadjera

500 Partages

Publié le :

29/04/2023 à 14:30

500

Partages

« Marsha est un manoir clinquant à elle toute seule : trop imposante pour la terre qui la supporte, affront à la nature et à l’environnement, mettant quiconque au défi d’y pénétrer. » John Waters a toujours réalisé des parodies plus ou moins trash des genres mainstreams qu’il affectionne : Hairspray de la comédie musicale, Cry Baby du film d’adolescents rebelles, Multiple Maniacs du cinéma gore, Polyester du mélodrame… « Pour Sale Menteuse, on est dans une parodie de roman, et de romance », nous confie le cinéaste.

Bêtes, méchants... mais innocents

L’ouvrage est aussi une parodie de Road movie, baroque, surchargé, burlesque, bizarre, choquant : John Waters, à l’écrit, rend la même folie que n’importe lequel de ces films dont il est à chaque fois le scénariste ; plus la liberté de développer les situations, comme d’aller beaucoup plus loin dans la brutalité : « Si tout ce qui se déroule dans le livre se passait dans un long-métrage, ça durerait 10 heures ! »

Et de continuer : « Nous avons affaire à deux manières de réaliser de la fiction. Seulement, au cinéma, il s’agit de montrer, de dire et de découper. Là, il s’agit de construire un récit pour la lecture, de le penser, avec des descriptions de l’intériorité des personnages etc. ».

Ce roman devrait d’ailleurs marquer le retour de John Waters dans les salles obscures. Problème : la crudité ou la violence de certaines scènes, comme les caractéristiques de certains personnages, rendent compliquées, de prime abord, cette adaptation. En sachant à quel point l’image est plus impressionnante que l’écrit : « On me dit souvent, “Tu souhaites en faire un film, comment tu vas faire !” En vérité, tu peux faire ce que tu veux si tu as un budget effets spéciaux suffisant. Faire parler un pénis par exemple, c’est comme animer une poupée, comme Chucky ! »

Ce pénis qui s’exprime et dont il espère prêter sa voix, appartient à Daryl, acolyte dans le roman de la méchante et menteuse invétérée, Marsha Sprinkle, aussi dégoutée par le sexe que consciente de ses atouts charme. Daryl la seconde dans toutes ses arnaques et autres larcins. Sa manière de s’attacher l'aigrefin : lui promettre un rapport sexuel par an…

Alors que le jour de paye se profile pour Daryl, une énième tentative de vols de bagages à l’aéroport de Baltimore tourne au fiasco, à base de patate dans l'entrejambe : les deux escrocs se séparent, enclenchant une course poursuite, l’un en quête de sa récompense annuelle, l’autre, de « la vérité »... Un roman tout en action et mouvement, à l’instar de la propre vie de John Waters dans les avions, trains et bus, afin de jouer son spectacle : « J’ai peur de ne pas être dans l’avion ! »

Folle inventivité, rythme effréné, situations plus carnavalesques les unes que les autres, Sale menteuse, qui prend place dans la ville muse du cinéaste de 77 ans, Baltimore, allie canevas classique et contenu non conventionnel : « Je pense toujours mes plans en trois actes : situation initiale, deuxième étape le personnage principal perd sa position, et finalement, résolution où le personnage a appris quelque chose d’important sur lui-même. » Son message en creux : « Tout le monde à ses raisons, donc ne jugez pas hâtivement. » Pour Marsha, qui se nourrit exclusivement de crackers, on comprendra pourquoi elle déteste le sexe, et pourquoi elle est si méchante…

Des freaks

Outre Marsha et Daryl, le roman met en scène la fille de Marsha, Poppy, et sa bande de freaks passionnée par le saut en trampoline… La mère de Marsha de son côté chirurgienne esthétique pour chien : « Ça semble exagéré, mais ça existe, ou connaissant bien Los Angeles, ça va arriver », explique John Water. Enfin, une kyrielle de tarés et autres farfelus qui croisent les personnages, d’un routier et sa tête de femme dans la boite à gant, en passant par un « grand amoureux » de Marge Simpson, jusqu’à un mec élevé comme s’il avait été un chien…

Une imagination sans retenue, mais arrimée à la vie de l’auteur de Provocation (trad. Jean-Pierre et Françoise Jackson) : « Par exemple, je suis assez paranoïaque qu’on me vole mes bagages. Je regarde comment chacun se comporte. C’est très facile de voler, personne ne vérifie ! » Jusqu’aux situations et attitudes les plus impossibles : « La combustion spontanée, ça existe, les obsessionnels de la course à pied et que sais-je, encore plus, alors pourquoi pas les fous du trampoline ? Tout est vrai, mais je l’exagère ».

Quand on demande à John Waters pourquoi toujours mettre en scène des marginaux, il répond sans ambages : « Ce sont les personnes que j’aime imaginer ». Il complète : « J’ai vécu avec eux le temps de l’écriture du roman, ce sont mes amis. Je rêvais d’eux et de l’intrigue la nuit. J’écrivais chaque matin à partir de 6 heures en pensant avoir découvert l’idée parfaite. En vérité, ça avait rarement du sens à la lecture… Mais ça signifie que quand même, en dormant, tu fais avancer l’histoire. »

Chacun des personnages s’imagine d’une manière, se leurrant : « Ils s’élèvent au-dessus ce qu’ils n’aiment pas dans leur corps, ou eux-mêmes, tout en s’exagérant leurs capacités, jusqu’au surréalisme. Moi, par exemple, j’aimerais bien pouvoir léviter. »

Toujours un premier brouillon « jamais bon », puis des reprises, et ne pas terminer une journée d’écriture sur un blocage, mais une vision de la suite. Une structure cinématographique aussi, avec plusieurs parties de l'intrigue qui se déroulent en parallèle, avant de se retrouver en un lieu et une temporalité finales. Enfin, des blagues qui ne s’étalent pas trop, éviter le plus possible les clichés, jamais d’intellectualisme, et l'humour comme subversion.

Les personnages sont tous cruels, pervers, blessés… « Dans ce texte, comme dans mes films, ils gagnent à la fin, alors qu’ils perdent dans les autres oeuvres : ce sont les vilains des autres et des héros chez moi », résume John Waters. Tout le roman s’articule autour d’un grand thème, la sexualité : « Dans mes œuvres, elle est ridicule, drôle. Celle des autres est toujours risible, sauf la sienne. »

Il adjoint : « Le sexe provient de nos instincts et je suis contres les instincts. J’aime le sexe quand il est l’expression d’une invention. C’est comme un personnage féminin d’un livre que j’ai lu, qui réalise un rapport bucco-génital, et qui pense l’avoir inventé, parce qu’elle n’en avait jamais entendu parler ! »

L'arme du rire

Celui qui imposa le drag queen, Divine, et autres tronches comme Edith Massey, a été un queer avant l’heure, comme un pionnier dans la visibilisation des minorités les plus marginales. Aujourd’hui, les questions de transidentité s’imposent dans le débat public en Occident, surtout chez les jeunes : « Je pense que c’est un progrès et que le sens de l’humour des gens est, en général, meilleur qu’avant. L’acceptation des phénomènes que beaucoup ne peuvent pas comprendre est également plus importante. »

En revanche, face à la censure de la culture drag queen qui se développe en Amérique du Nord, et plus généralement la contre-offensive des Républicains, il défend : « La censure m’a aidé dans ma carrière, mais quand il s’agit de violences contre des personnes, c’est complètement stupide. Il ne faudrait plus dire, “Don’t say gay”, mais “Don't say straight” : rendre illégale la position du missionnaire… »

Le Jean-Pierre Mocky américain continue : « Il me semble qu’on ne choisit pas la marginalité, d’être gay, hétéro ou dans certaines extrêmités. En dernière analyse, je pense que tout le monde est innocent au départ. » L’environnement de chacun, voilà ce qui corrompt.

Néanmoins, être rebelle, c’est aussi un tempérament : « Quand j’ai commencé, personne ne voulait en vérité être un marginal. Aujourd’hui, tout le monde veut être considéré comme différent dans ce système, alors puisqu’ils sont tous des “outsiders”, je suis devenu un “insider”. »

L’un de ces premiers longs-métrages, Pink Flamingos, sorti en 1972, est passé d’horreurs cinématographiques au United States National Film Registry en 2021 , en tant que « culturellement, historiquement ou esthétiquement significatif » : « Ils ne l’ont pas vu », réagit avec humour John Waters, et de rappeler : « J’ai perdu tous mes procès pour obscénité ! » Comble du mauvais goût et du bizarre, le personnage de Divine et sa robe par Van Smith, inspire aujourd’hui Balenciaga...

Le cinéaste de Baltimore

Des producteurs ont déjà contacté John Waters pour adapter son roman en long-métrage. Il doit à présent en écrire le script : « Il reste beaucoup d’étapes à passer, comme pour chaque projet à Hollywood. Nous n’avons pas encore validé le scénario, les dialogues, ni parlé du casting, du budget… Il faudra attendre des mois, des années… » Toutes ces années sans tourner, John Waters a écrit des scénarios pour Hollywood, perdus on ne sait où.

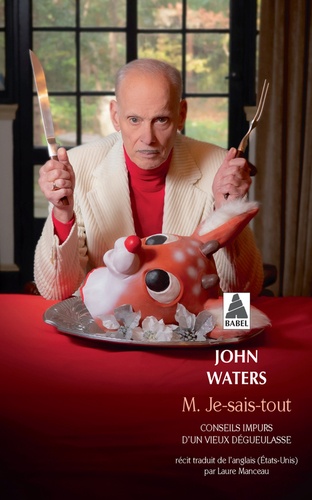

Le cinéaste des marges et de l’irrévérence poussée à son paroxysme dans les années 70, offrait en 2019 un récit drôle et réjouissant de provocation, M. Je-Sais-Tout : Conseils impurs d’un vieux dégueulasse (trad. Laure Manceau ; Edistat : 10.582 ex. grand format). Il y raconte comment il a réussi à faire son trou à Hollywood avant de se casser la gueule, et d’en profiter pour partager ses opinions, donner des conseils aux jeunes, raconter ses trips…

John Waters a été influencé par des figures comme Jean Genet qu’il lût au lycée catholique, le Marquis de Sade, Pasolini, ou le réalisateur Kenneth Anger. Leur apport : montrer que le crime aussi peut être beauté.

À LIRE:“J'essaie de faire face aux problèmes qui affligent encore l'Amérique”

C’est enfin devenu un important personnage de la ville de Baltimore, terrain de jeu de la série culte, The Wire : « Elle est de ces villes dont les gens ne veulent pas y vivre, alors que niveau meurtres au États-Unis, on n'est pas premier, mais 4e ! » Le secret de John Waters : maîtriser son mauvais goût grâce à sa connaissance très fine du bon.

Le premier ouvrage où il se raconte, Provocation, a été édité en France en 1984 chez Clancier-Guénaud. Ses trois textes qui ont suivi ne sont pas sortis en France.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Sale menteuse. Une romance feel-bad

Paru le 26/04/2023

247 pages

Actes Sud Editions

22,80 €

M. Je-Sais-Tout. Conseils impurs d'un vieux dégueulasse

Paru le 05/04/2023

485 pages

Actes Sud Editions

10,90 €

Commenter cet article