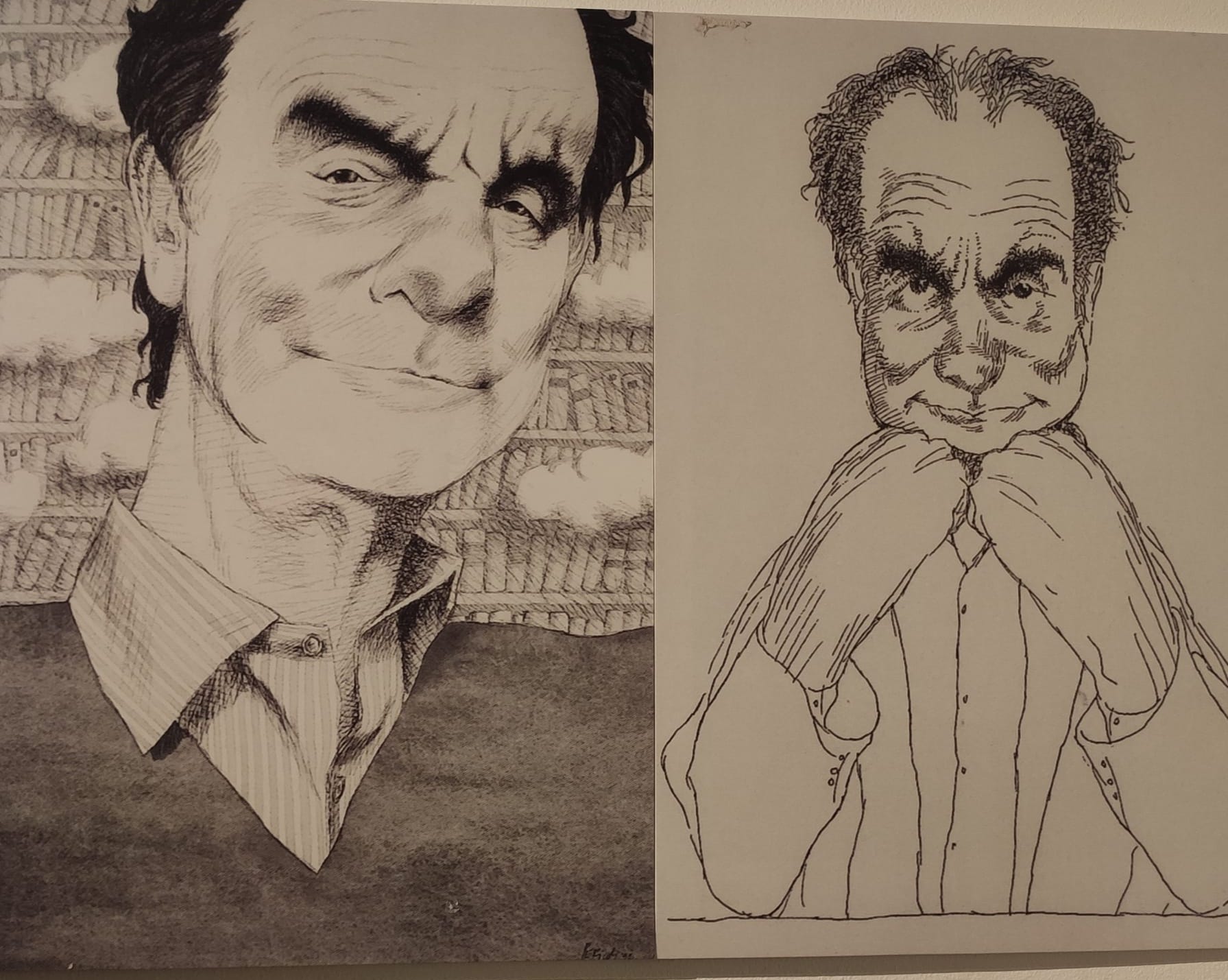

Serge Gainsbourg : portrait d'un esthète aux airs de pochtron

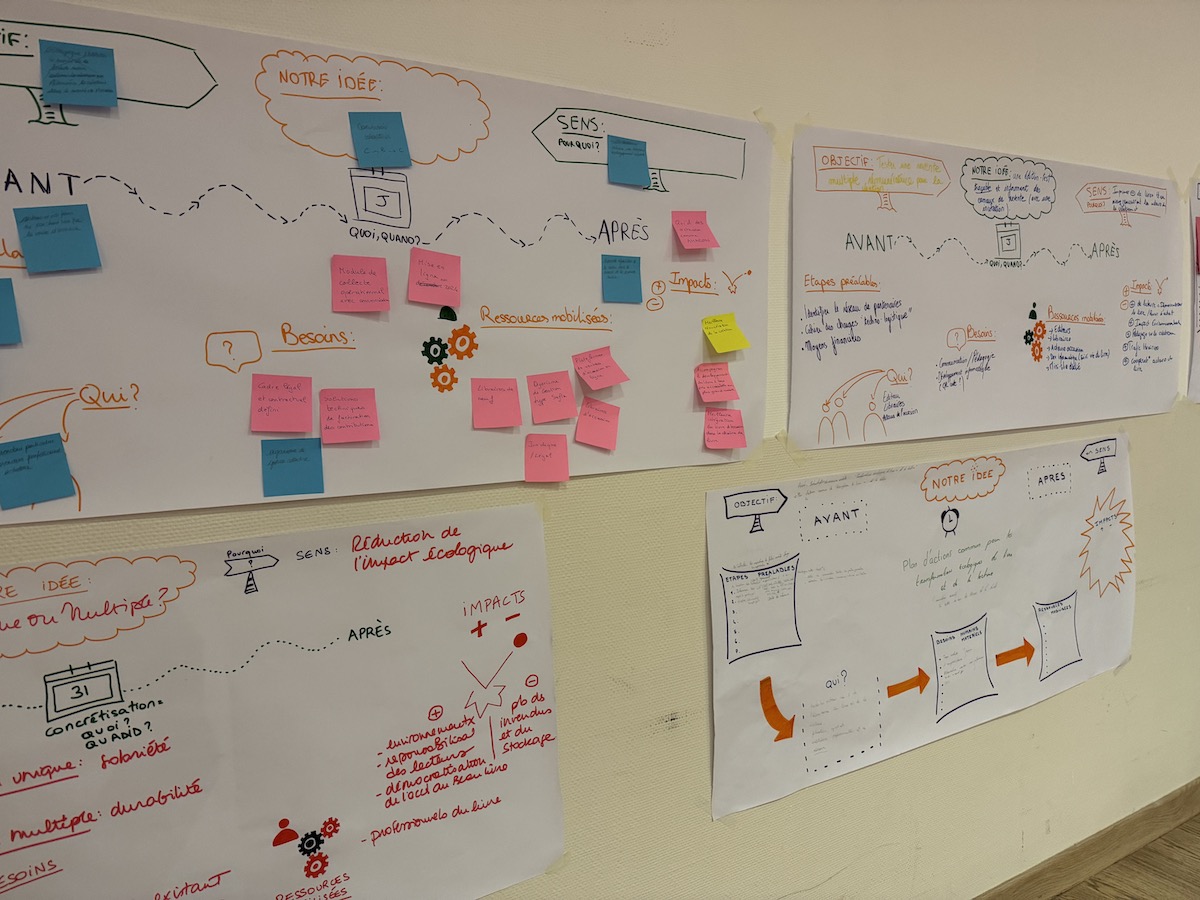

Ronsard 59, Le sonnet d’Arvers, Victor Hugo, Baudelaire, Musset, Nabokov… L’immense œuvre, en quantité, mais aussi en qualité, de Serge Gainsbourg, est nourrie de lectures ressassées. Gainsbourg en quête du mot exact, voilà ce que met en scène une exposition de la Bibliothèque publique d’information (BPI) depuis le 25 janvier, jusqu’au 8 mai.

Le 30/01/2023 à 14:40 par Hocine Bouhadjera

2 Réactions | 531 Partages

Publié le :

30/01/2023 à 14:40

2

Commentaires

531

Partages

« Un aquoiboniste/ Un peu trop idéaliste/ Qui répète sur tous les tons/ À quoi bon. (...) Un aquoiboniste/ Qui s’fout de tout et persiste/ À dire “J’veux bien mais au fond À quoi bon.” (...) Un aquoiboniste/ Qui me dit le regard triste/ “Toi je t’aime, les autres ce sont Tous des cons” ». Serge Gainsbourg, L’aquoiboniste (1978), chanson initialement écrite pour Jacques Dutronc qui la déchira, dixit Françoise Hardy.

Voilà l'occasion donnée de découvrir « l’homme à la tête de choux », par-delà les différents masques qu’il a portés tout au long d’une carrière où il sut constamment se renouveler.

Grand lecteur ? Affirmatif. Et quoi d'autre ?

Un Gainsbourg littéraire, et seulement littéraire, nous présente la BPI dans sa « tradition » d'expositions autour de l’écriture contemporaine. L’auteur de La chanson de Prevert succède ici aux écrivains Claude Simon, Marguerite Duras et Jean Echenoz, et aux dessinateurs Riad Sattouf, Claire Bretecher, Franquin, et plus récemment, Catherine Meurisse.

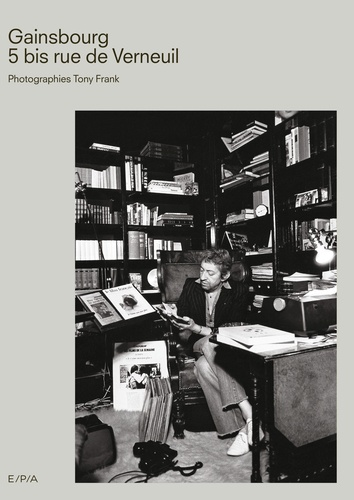

Comment appréhender un important compositeur sous le seul prisme de son écriture ? « Le point d’entrée a été les influences livresques de Gainsbourg, et donc, on a demandé de voir sa bibliothèque, 5 rue de Verneuil », dévoile à ActuaLitté Caroline Raynaud, co-commissaire de la BPI. Les deux co-commissaires de l’institution se sont tournés vers l’Institut Gainsbourg, afin de monter ce projet « un peu osé » : parler de Gainsbourg sans évoquer sa musique en tant que telle.

À travers les documents présentés, mieux comprendre son œuvre, sa manière d’écrire, et « montrer en quoi, même s’il est mort depuis 30 ans, son écriture reste extrêmement moderne, assise sur une culture sûre ».

Partir des mots

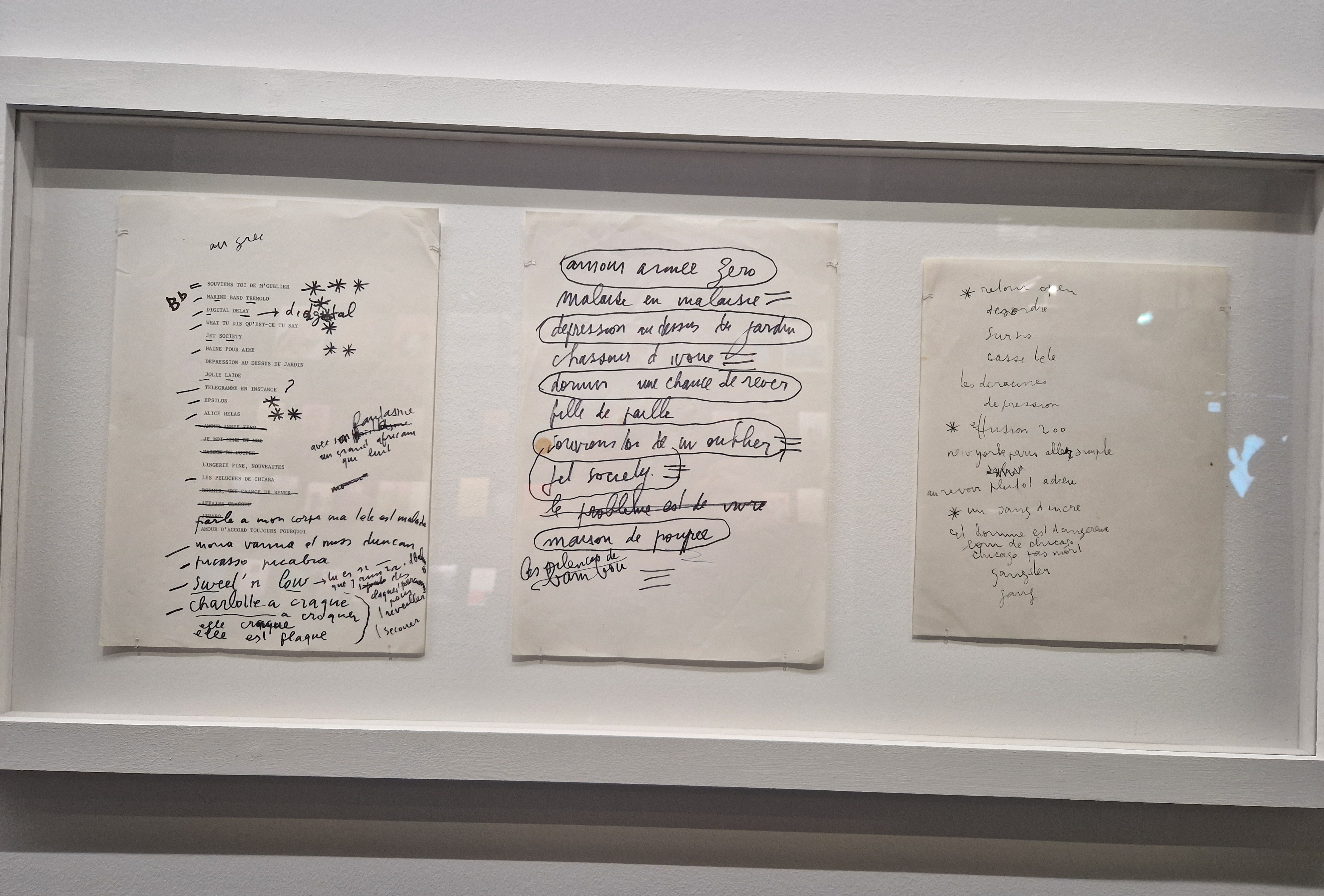

Outre des manuscrits et tapuscrits annotés, l’expo présente des objets personnels de l’auteur, des petits papiers et autres pièces d’archives. Si les manuscrits ont été reproduits par Olivier Balandrat dans un ouvrage dédié, plusieurs fois réédité, ils ont en revanche très peu été exposés au public.

Bureau de Serge Gainsbourg rue de Verneuil © Pierre Terrasson - 1991.

Bureau de Serge Gainsbourg rue de Verneuil © Pierre Terrasson - 1991.« Il s’est toujours présenté comme un grand lecteur jeune », continue la co-commissaire de l’exposition. Quand on entre dans ce grand cube marqué de tous les titres de ses chansons, installé au milieu des ordinateurs de travail, on est accueilli par les fondamentaux du chanteur, majoritairement tirés du XIXe siècle.

Citons, pêle-mêle, Les contes d’Andersen, de Grimm ou de Perrault, Adolphe de Benjamin Constant, Rimbaud, son poète favori Baudelaire, surtout quand il traduit Poe. Mais aussi cet autre dandy, Oscar Wilde. Et puis, Daniel Defoe et son Journal de l’année de la peste, Huysmans et son personnage d’esthète décadent, De Esseintes, Barbey d’Aurevilly, la poésie de Catulle…

Ancré dans l'Histoire des auteurs

Moins connu, on découvre que le compositeur était un admirateur des surréalistes et des Dadas. Parmi ceux-là, Francis Picabia et son Jésus-Christ Rastaquouère. Sur un manuscrit présenté, il en a recopié une phrase : « Je fuis le bonheur pour pas qu’il se sauve ». Autre aspect de Serge Gainsbourg que les amoureux du chanteur ne connaissent pas forcément : son goût pour la série noire.

Pour qui a expérimenté le genre, il sait que le titre est très important dans cette littérature. Chez Gainsbourg, le titre de la chanson est le point d’accès. Tout découlera de cet acte premier, trouver le titre.

Frénésie d'écrits

Dans un entretien pour la sortie de son 14e album en 1979, Aux armes et cætera, la voix moins timide qu’à ses débuts, mais plus heurtée, il expliquait : « La veille de l’enregistrement, j’avais mes 12 titres, car il faut toujours les titres pour commencer, mais je n’avais pas mes paroles. Je les ai écrits dans une nuit blanche. Ça ne se voit pas je crois. »

Une création dans l’urgence confirmée par son entourage, mais il ajoutait : « J’ai la technique du peintre japonais qui fixe une fleur pendant trois mois, et qui la cerne en trois secondes. C’est un acquis de technique qui fait que je travaille très vite. Ce n’est pas un travail bâclé, tout ça se structure dans mon subconscient, et c’est craché à la dernière limite, dans l’angoisse des jours précédant les séances d’enregistrement. »

Un titre et zou !

Le début de sa carrière se caractérise par des textes ciselés, où tout de suite se dévoile un grand effort sur la musicalité des mots, « étant en ça un héritier des poètes qu’il aimait ». Presque le son avant le sens, ou le son en tant que sens, et une recherche de la rime riche, quand par exemple dans Initial BB, il déclame : « Parcourant l’amour monstre de Pauwels, me vint une vision, dans l’eau de Seltz. »

Il partait déjà d’un titre, d’un mot ou d’une association de mots, conscient comme Karl Kraus, que « la langue est la mère, non la fille de la pensée ». « Dès que j’ai trouvé le titre, la chanson est pratiquement terminée », était-il allé jusqu’à affirmer.

Dès son deuxième album en 1958, celui qui fut peintre et pianiste de bar jusqu’à ses 30 ans, reprend le poème de Musset, La nuit d’octobre, non sans chercher déjà le scandale en faisant pénétrer un classique dans la variété. Un autre titre, dont il n’est pas l’auteur, s’intitule Ronsard 59. L’album suivant se réapproprie les sonnets de Félix Arvers et La chanson de Maglia de Victor Hugo.

Il n’adaptera en définitive que cinq poèmes en chansons, entre 1959 et 1962, bien moins que des chanteurs comme Léo Ferré, expliquant sans ambages en 1961 : « J’ai emprunté à des messieurs qui ne sont plus là des poèmes. Eh bien, ça fait de très mauvaises chansons tout ça. » Et d’ajouter : « La poésie se lit avec les yeux et dans le silence. »

Double littéraire, double médiatique

Parmi ses titres, on peut citer, Le rock de Nerval (1961), Le Serpent qui danse (1961), La chanson de Prevert (1962), Docteur Jekyll et Monsieur Hyde (1966), C’est la cristallisation comme dit Stendhal (1967), Qui se souvient de Caryl Chessman ? (1967), Jane B. (1969), qui reprend le poème de Nabokov dans Lolita, Frankenstein (1972), Oh ! Docteur Faust (1974), Kiss me hardy, (1984), Ophélie (1990)... Son œuvre, très référencée, révèle des obsessions littéraires, non pour raconter des histoires ou sa vie, mais se donner sensiblement, comme l’a fait Baudelaire avant lui.

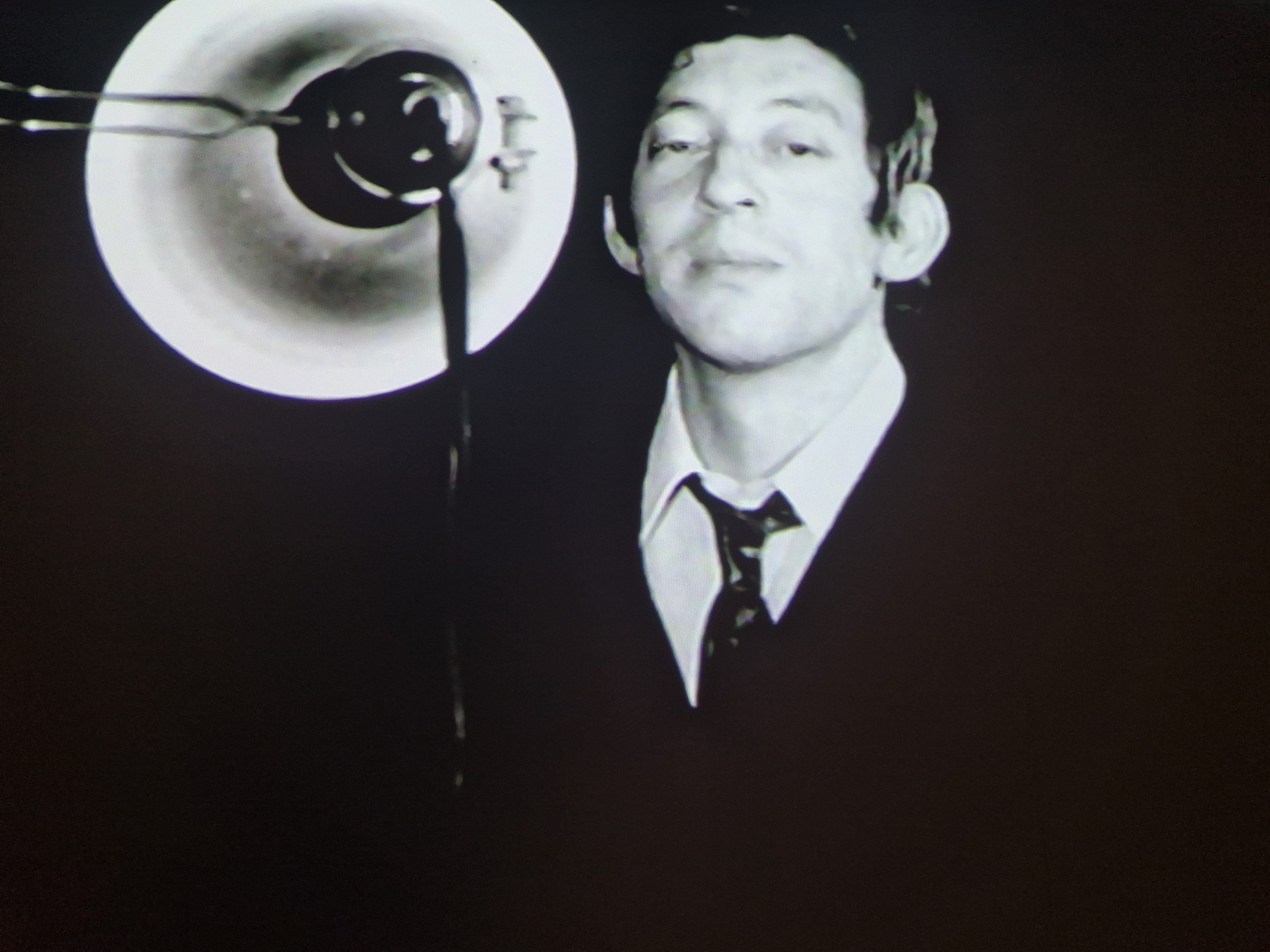

« Grand admirateur des dandys, il se construit un alter ego, comme au XIXe on se façonnait un double », décrit Caroline Raynaud. Le jeune Lucien Ginburg change très tôt de nom, quand durant la guerre, après avoir porté l’étoile jaune, il devient Lucien Gainbarre caché dans le Limousin. Ses premières chansons sont signées Julien Gris, avant de se transformer en cynique dandy, mais toujours ingénu et romantique par tempérament, Serge Gainsbourg ; poussé par un certain Boris Vian.

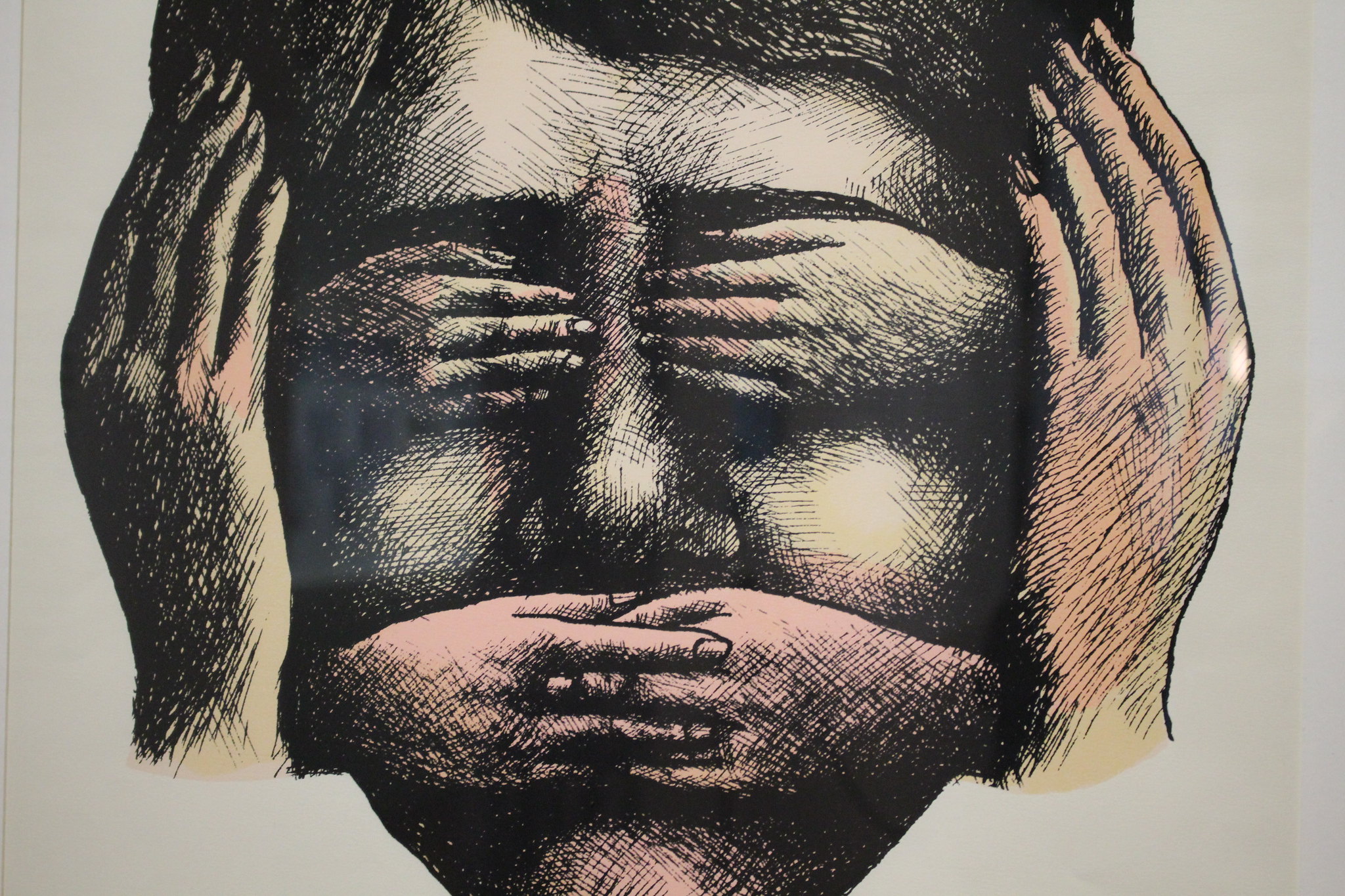

Dans sa chanson, Docteur Jekyll et Monsieur Hyde – le clip est projeté dans l’exposition –, il raconte ce dédoublement. Se créer un personnage, c’est aussi court-circuiter une immense timidité, toujours accompagnée d’orgueil, « avec ce que ça implique de blessure latente et sous-jacente », confiait-il dans un questionnaire Proust.

(se) Jouer des journaux

« Rapidement, il prend conscience de l’importance que les médias vont avoir », développe Caroline Raynaud. Terminé le double littéraire, le double médiatique s'impose. Le dernier avatar de Lucien Ginsburg, Gainsbarre, est né de la contrepèterie : « Quand Gainsbourg se barre, Gainsbarre se bourre. » Il est d’abord un personnage de sa chanson, Ecce Homo, sortie en 1981.

Il finira par dévorer son créateur, et beaucoup, encore aujourd’hui, garde cette ultime image du chanteur, très ivre à la télévision, insultant les autres invités, débrayé, mal rasé, chantant à côté, baragouinant de plus en plus…

Une figure négligée, et précédemment l’image d’un dilettante qui fait son métier par-dessus la jambe. Les pièces présentées dans l’exposition révèlent en réalité sa grande méticulosité, une exigence, une recherche du mot exact, un fin découpage de la phrase, une manipulation du phonème… « C’est le premier par exemple à avoir travaillé la prosodie pour l’adapter à des musiques étrangères », explique Caroline Raynaud.

Serge Gainsbourg, c’est 550 chansons, un tiers écrit pour lui, deux tiers pour d’autres interprètes : « Pour vous donner une idée, Jacques Brel, Brassens ou Barbara, c’est environ 120 », décrit la co-commissaire de la BPI. Il durera un demi-siècle, sachant constamment se renouveler comme le peintre Paul Klee qu’il aimait pour sa capacité à se réinventer.

Homme moderne ? No comment...

Cette modernité tient notamment à son habileté pour trouver la prosodie, à savoir les règles fixant les rapports entre paroles et musique, qui permettra de marier la langue française aux sons venus d’ailleurs : jazz, percussions, reggae... Dès 1987, il pressent le potentiel du rap qui, comme lui, enchaîne les formules courtes, percutantes, et place les rythmes au premier plan. Une capacité à se maintenir à l’avant-garde qui validerait l’idée selon laquelle une solide culture classique produit, par son dépassement, la modernité la plus éclatante.

Enfin, il rédigea un unique livre concis, Evguénie Sokolov, paru en 1980, sur la peinture moderne et contre les arrivismes, quels qu’ils soient. Là encore l’histoire de cet artiste qui atteint la gloire grâce à ses pets est moins importante que le travail sur la langue, adoptant un ton scientifique et soutenu, très décadent fin-de-siècle. Ce texte étrillé par la critique à l’époque, raconte, de manière métaphorique, comment il a nourri son œuvre par ses pathologies.

Serge Gainsbourg à condamner ?

Si la plupart des moins de 25 ans connaissent plus ou moins bien Serge Gainsbourg, plusieurs de ses chansons étant entrées dans le patrimoine français, beaucoup de ses frasques et autres paroles ne passent plus auprès d’une certaine jeunesse, en soif de moralité.

Ce juif Russe qui se considérait comme un marginal, a construit sa carrière autour de la provocation, le blasphème et une forme de pornographie sulfureuse. Avec Je t’aime moi non plus, il déclenche en 1969, « année érotique », un immense scandale. Quand il reprend La Marseillaise en version reggae, après Albert Ayler, des paras tentent d’interdire un de ces concerts avec l’aide de l’extrême droite.

Provocation, et plus encore

Alors que la polémique autour de certaines bandes dessinées de Bastien Vivès relance le débat sur la représentation dans l’art, que dire de Lemon Incest et de son clip qui met en scène le chanteur avec sa fille Charlotte, torse nu dans un lit ? « Le clip est sorti dans une époque permissive au sujet de la sexualité des plus jeunes », décrit Caroline Reynaud, et d’ajouter : « Il faut se souvenir de la masculinité toxique dans les années 80. Les émissions du Collaro show, Pasqua qui parlait de “bons Français” etc. »

Encore plus gênant, le chanteur qui embrasse goulument, les yeux éteints, sa fille Charlotte, aux Césars 1986.

La commissaire rappelle aussi qu’il fut un des premiers à parler ouvertement d’homosexualité dans la variété, et sur la pochette de son album de 1984, Love on the beat, il pose maquillé en femme devant l’objectif de William Klein. La commissaire de l’exposition continue : « Je me souviens, quand j’étais enfant, de sa reprise de Mon légionnaire d’Édith Piaf, qui était la chanson patriarcale par excellence, ce qui avait à l’époque causé un tollé. »

Rongé par l'envers

Ses provocations n’étaient pas partisanes, mais comme certains grands artistes (tous ?), tournée contre toute la société. Autre trait problématique en 2023 : sa misogynie assumée. Il expliquait en 1982 au micro de Noël Simsolo : « J’avais un complexe avec ma gueule, donc j’ai attaqué, et ça a marché. J’ai été la misogynie même. » Avant d’enfoncer le clou : « Maintenant je fais le doublet : je suis misogyne et misanthrope. J’aime les chiens, les toutous. »

À LIRE:Voyage à Auschwitz avec "la petite fille qui ne savait pas haïr"

Caroline Reynaud conclut : « Il a absolument joué sur une figure détestable. Son double l’a dévoré, car c’est celui qui est resté. C’est ce qu’on essaye de battre en brèche dans cette exposition. Négligé, il n’était pas du tout. C’était un esthète, avec un rapport obsessionnel à l’écrit, aux objets. »

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Les petits papiers de Serge Gainsbourg

Paru le 30/11/2022

528 pages

Textuel

59,00 €

Jésus-Christ Rastaquouère

Paru le 01/02/2018

64 pages

Editions Allia

6,20 €

Serge Gainsbourg. Écrire, s'écrire

Paru le 05/01/2023

126 pages

PU Rennes

9,90 €

EVGUENIE SOKOLOV

Paru le 01/04/1985

111 pages

Editions Gallimard

5,50 €

L'intégrale et caetera. Les paroles (1950-1991), Edition revue et augmentée

Paru le 19/11/2009

971 pages

Bartillat

25,00 €

Le Gainsbook. En studio avec Serge Gainsbourg

Paru le 17/10/2019

448 pages

Seghers

42,00 €

MON PROPRE ROLE. Tome 1

Paru le 01/10/1991

313 pages

Editions Gallimard

9,20 €

MON PROPRE ROLE. Tome 2

Paru le 01/10/1991

316 pages

Editions Gallimard

9,20 €

Pensées, provocs et autres volutes

Paru le 14/03/2007

155 pages

LGF/Le Livre de Poche

5,90 €

Serge Gainsbourg. Making of d'un Dandy

Paru le 02/03/2022

381 pages

Passés Composés

23,00 €

Gainsbourg 5 bis rue de Verneuil

Paru le 25/10/2017

180 pages

EPA Editions

35,00 €

2 Commentaires

L' albatros.

31/01/2023 à 11:55

Très bel article .

Auteur - Compositeur- Interprète, et Auteur - Compositeur (ou parolier - compositeur pour Autrui, aussi ).

Que le chant, la chanson, la variété artistique, art mineur, ( célèbre débat conflictuel entre Gainsbourg et Béart) s' eleve à la grandeur sublime d' un art majeur -- ce fût le but.

3 arts intriqués dans la chanson : la composition littéraire, la composition musicale, la composition lyrique vocale - la voix .

Complétude dimensionnelle.

Il y en eut très peu parmi les manes des Anciens :

Trénet, { Brassens, ( Beart ) , solistes } , Ferré, Gainsbourg.

Très bel hommage.

Metivier Éric

05/02/2023 à 06:03

Très intéressant merci