"Napoléon n’est pas sanguinaire, simplement nerveux, pressé, coléreux" (Jean Tulard)

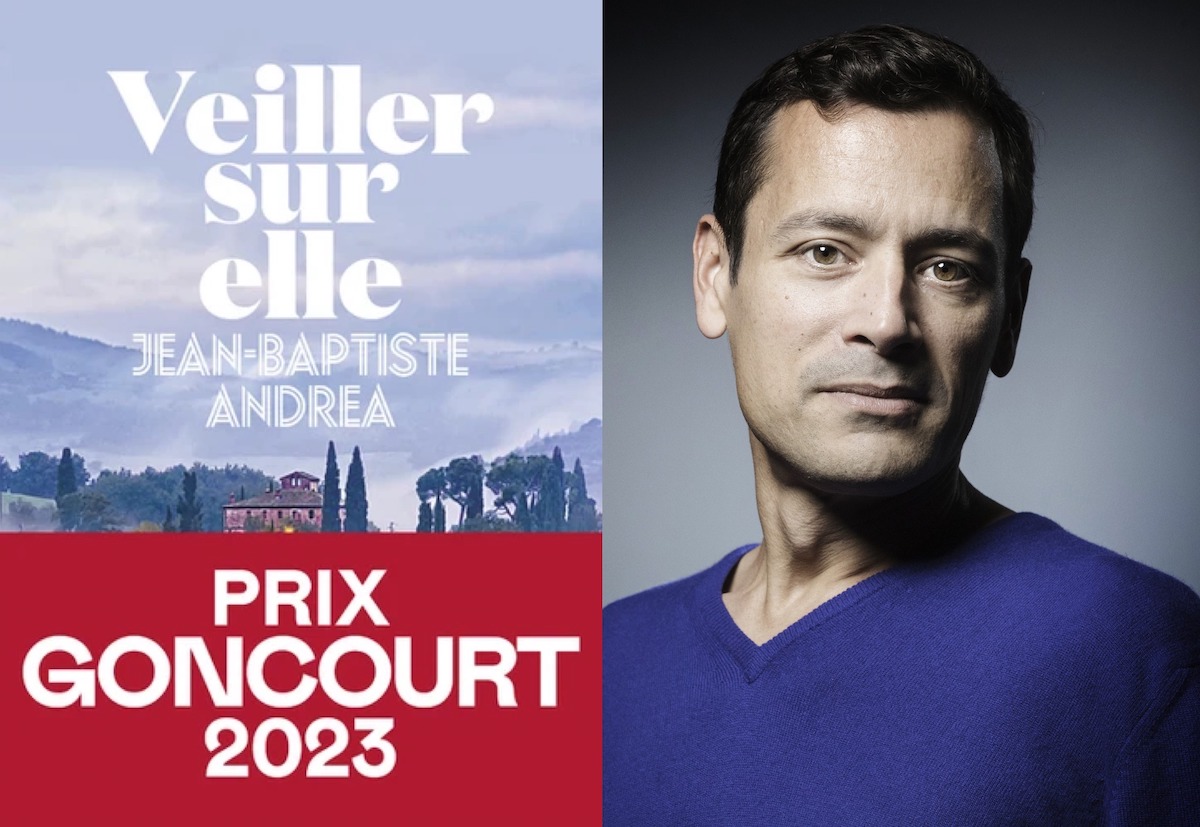

L’année 2015 est une année de commémorations historiques, les cinq cents ans de Marignan, les trois cents ans de la mort de Louis XIV, les deux cents ans de la bataille de Waterloo, entre autres. C’est donc une bonne chance de réviser son histoire en lisant les nombreux livres publiés pour ces occasions. Le dernier en date est celui de Jean Tulard, historien de référence de l’époque napoléonienne, qui publie, chez Tallandier, Le Monde selon Napoléon. Maximes, pensées, réflexions, confidences et prophéties. Entretien.

Le Sacre de Napoléon, par Jacques-Louis David (1807)

Le Monde selon Napoléon vise à clarifier la pensée de Napoléon tant à travers ses écrits que ses propos. Pourquoi avoir fait le choix d’un classement alphabétique plutôt que chronologique ?

Il est alphabétique parce que vous allez chercher, pour la pensée de Napoléon, des thèmes comme l’esclavage, puisque c’est un procès qui lui est fait, la guerre, la tactique, la stratégie. Bref, vous allez plutôt, lorsque vous aurez ce livre en main, ne pas vous référer à la chronologie, mais à des thèmes. Cependant, dans ces thèmes, la pensée de Napoléon évoluant avec le temps, les pensées sont classées dans l’ordre chronologique. Sur l’esclavage, par exemple, Napoléon a beaucoup varié.

Très jeune, il est formé par l’abbé Raynal (1713-1796), il est donc hostile à l’esclavage et à la colonisation. Il est aussi un grand lecteur de Rousseau qui lui aussi condamne l’esclavage. Plus tard, il va se retrouver confronté au problème de la Martinique, en effet l’esclavage a été aboli seulement en 1794 par la Révolution, alors que la Déclaration des droits de l’homme est de 1789. À ce moment-là, St Domingue et la Guadeloupe n’ont plus d’esclaves, mais le 25 mars 1802, à la paix d’Amiens, l’Angleterre restitue à la France la Martinique, qu’elle lui avait enlevée, et en Martinique il y a toujours des esclaves puisqu’en Angleterre il n’a jamais été aboli. Donc Bonaparte se trouve face à un problème : d’un côté la Martinique avec des esclaves, de l’autre la Guadeloupe sans esclaves. Alors, il hésite et après ses premières déclarations où il dit qu’il ne rétablira jamais l’esclavage, il finit, tout de même, par le rétablir parce qu’il faut faire repartir les plantations.

Ce qui à l’époque n’a rien de choquant puisque l’esclavage est dans toutes les colonies, hollandaises, anglaises, danoises ; que les barbaresques raflent les chrétiens ; que le servage existe en Russie et que Washington lui-même a des esclaves. Donc ça n’est pas choquant pour l’époque. Et puis, en 1815, au moment des Cent-Jours, il abolit la traite et on le voit à Sainte-Hélène s’attendrir sur un esclave, le vieux Tobie. Tout cela pour dire qu’il varie beaucoup, comme tout homme politique, donc le classement est alphabétique tout en ayant, quand il y a évolution des pensées, une logique chronologique.

On a beaucoup parlé de Waterloo, dont on commémore cette année le bicentenaire. À lire l’empereur, la défaite de Waterloo n’est pas de son fait, mais plutôt la faute des autres, la trahison de Bourmont, les hésitations de Ney, les mauvaises manœuvres de Grouchy. Quel est votre avis ?

Waterloo. Oui, Napoléon en parle et il en parle essentiellement à Sainte-Hélène, puisque c’est la fin. Et là-bas, il a effectivement tendance à distribuer les bons et les mauvais points et donc à notamment accabler Ney (1769-1815), qui fut, il est vrai, catastrophique. Il a tendance aussi à dénigrer Wellington (1769-1852), il ne l’aime pas, il ne l’avait jamais rencontré sur un champ de bataille avant Waterloo et il persiste à dire que Wellington n’est pas un grand général alors qu’inversement Wellington, lui, grandira Napoléon, pour mieux grandir sa victoire.

Napoléon tente bel et bien d’effacer ses responsabilités, il y a des fois où il les reconnaît, notamment dans l’affaire d’Espagne, mais là, à Waterloo, parce que c’est une bataille, parce que c’est une défaite, il a tendance à effacer ses propres carences.

Il est quand même l’un des principaux responsables de la défaite de la France pour une première raison : c’est qu’il est totalement amoindri physiquement, il est l’ombre de lui-même à Waterloo, il souffre d’hémorroïdes, d’insomnie, de manque de lucidité, etc. L’autre reproche que l’on peut lui adresser c’est de s’être mal entouré. Incontestablement Soult (1759-1851) n’est pas tout à fait à la hauteur comme chef d’État majeur. Si Davout (1770-1823) avait été là, il est évident que les choses auraient peut-être été différentes, c’est-à-dire qu’au lieu d’attaquer ainsi frontalement les positions anglaises qui étaient redoutables par leur puissance de tir, on aurait cherché à les contourner, à les prendre à revers, on aurait manœuvré. Or, on ne manœuvre pas à Waterloo. Il faut aussi dire qu’il a lancé la bataille trop tard, ce qui a permis aux Prussiens d’arriver.

Mais il n’y a tout de même pas uniquement de sa faute, il y a aussi dans la défaite de la France à Waterloo la ténacité des Anglais. Il s’en est fallu de peu, quelques heures de plus et les lignes anglaises craquaient et, s’il n’y avait pas eu l’arrivée des Prussiens, Waterloo aurait été une victoire, mais une victoire qui n’aurait pas eu un aspect décisif puisque les forces principales (les Russes et les Autrichiens) n’étaient pas encore arrivées sur le champ de bataille, donc l’avantage numérique restait, même après Waterloo, aux alliés contre Napoléon. Cela dit, ça aurait pu avoir un effet dissuasif et amener les alliés, comme le Tsar Alexandre Ier (1777-1825), à négocier la paix.

Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard, par Jacques-Louis David (1803)

Finalement il a surtout sous-estimé les troupes alliées…

Oui, il a sous-estimé la puissance de frappe des Anglais, il ne la connaissait pas : c'est Masséna qu’il l’avait essuyée en premier, dans les lignes de Torres Vedras en 1810. C'est ce que décrit le fameux film Les lignes de Wellington de Valeria Sarmiento en 2012.

#citation1#

Napoléon et la religion. On a du mal à le situer, il en parle, il fait son métier en allant aux offices importants, mais on ne le sent pas pour autant fervent croyant et pratiquant. Qu’en est-il ?

Il y a la phrase que rapporte Bertrand (1773-1844) à Sainte Hélène, Napoléon dit « Il n’y a rien après. » Ce mot est noté par Bertrand le jour même, donc on ne peut pas dire qu’il est apocryphe, qu’il a été forgé, mais on peut se demander si Bertrand n’a pas un peu exagéré, enfin après tout on n’y était pas. Il insiste dessus dans la mesure où il veut montrer que Napoléon est un esprit fort.

N’oublions pas que dans l’armée de Napoléon ils sont tous athées, que ce soit Lannes (1769-1809), Bessières (1768-1813), Murat (1767-1815), aucun n'a d'état d’âme religieux. Et Napoléon n’en a pas plus. Quand on lit ses écrits de jeunesse, il est formé par la pensée de Rousseau, donc il serait vaguement déiste, mais chrétien non ! La preuve en est, c’est qu’en Égypte il est à deux doigts de se convertir à l’islam. Pour implanter sa domination sur le Proche-Orient, il est prêt à devenir, comme il le dit, mahométan. Le seul problème, qu’il explique, c’est que ses soldats ne pourraient plus boire de vin.

Dans ses négociations avec le Pape, on voit bien qu’il n’a pas du tout le sentiment que le Saint-Esprit va descendre sur lui. La façon dont il organise son sacre, sans communion, montre bien qu’il ne croit pas beaucoup au pouvoir spirituel du Pape comme représentant de Dieu. Mais c’est le chef de la chrétienté donc il ménage les chrétiens, et toutes les déclarations, que je multiplie dans le livre, montrent quelqu’un qui n’a pas été profondément chrétien, mais il faut paraître. La religion catholique, c’est pour lui, en quelque sorte, un moyen de tenir les sujets dans le respect, c’est une forme de gouvernement.

C’est un acte politique en fait…

Oui, sa vision du concordat est purement politique, c’est pour cela que je ne vois pas en lui un croyant. Il n’est certainement pas Saint Louis ! (rires)

#citation2#

Napoléon est-il un homme qui agit brusquement ou de façon réfléchie ? Des fois, on doute un peu…

Paul Morand avait écrit un essai intitulé Napoléon L'homme pressé. Napoléon va vite, il ne perd pas de temps, toujours à la hâte, mais malgré tout, comme il le dit, quand il y a un problème de stratégie, il est tourmenté jusqu’au moment où il prend sa décision. Si c’est bien un homme pressé, ça n’est pas un homme méchant, ça n’est pas un tyran à la façon de Staline par exemple. Là non ! Il sait que Fouché (1759-1820) négocie dans son dos, il sait que Talleyrand (1754-1838) le trahit, sans en avoir, certes, mesuré l’importance, mais, s’il fait une scène à chacun, ça s’arrête là. Donc ça n’est pas un homme sanguinaire.

Vous me direz : Oui, mais d’Enghien ? Il ne faut pas oublier que concernant le duc d’Enghien, y a bien un complot qui est monté par Cadoudal (1771-1804) et Pichegru (1761-1804) pour assassiner Napoléon.

Ce dernier pense, où on lui dit, que le duc d’Enghien est à proximité des frontières, on se demande si c’est ce prince qui doit venir remplacer provisoirement Napoléon en attendant le roi ? Donc on l’enlève ! Certes au mépris des lois internationales, sur le territoire de Bade, on le ramène en France, on le fait fusiller à Vincennes, mais on le fusille parce que c’est la loi. On ne l’a pas fusillé comme ça, c’est une loi qui dit que les Français qui ont servi dans les armées alliées sont condamnés à mort, or le duc d’Enghien a servi dans l’armée de Condé (son grand-père) donc il est légalement condamné.

En réalité cette affaire, comme l’a fait comprendre Napoléon, c’est une vendetta, en gros : "Ah ! Vous avez voulu me tuer, et bien moi je vous tue,…" c’est la vendetta corse, mais ça n’est pas un caprice, c’est malgré tout réfléchi et dans un contexte ou c’était sa vie ou celle du duc d’Enghien.

Donc Napoléon n’est pas un sanguinaire, ce n’est pas un homme méchant, il est simplement nerveux, pressé, coléreux, mais c’est tout. Quand on voit son œuvre, on se rend compte que c’est un homme très réfléchi. Voyez le Code civil, voyez la bataille d’Austerlitz, qui est admirablement préparée, c’est une des plus belles batailles de l’Histoire de France.

Salle du trône de Napoléon, à Fontainebleau

Certes, on ne peut pas lui retirer son génie militaire et administratif, mais, concernant le duc d’Enghien, il semblerait que dans le privé il ait regretté, n'est-ce-pas ?

Oui, d’ailleurs on prétend qu’on lui a un peu forcé la main, parce qu’il s’agissait de faire couler le sang d’un Bourbon afin de rendre la restauration impossible. En effet, on avait toujours peur, en souvenir du général Monk (1608-1670) qui avait permis la restauration de Charles II (1630-1685) en Angleterre, on avait peur qu’il soit finalement le restaurateur de la monarchie, donc le fait qu’il fasse exécuter un Bourbon était, si l’on peut dire, rassurant.

#citation3#

Vous êtes depuis plusieurs décennies la référence concernant Napoléon. On vous sait cependant plus passionné par le cinéma et Les Pieds nickelés. Alors pourquoi Napoléon, et pas Louis XIV ou François Ier ou tout autre ?

Pourquoi Napoléon ? C’est pour une raison stratégique : lorsque j’ai été élu à la Sorbonne en 1967, c’était un moment où Napoléon était un personnage complètement oublié de l’histoire universitaire. Napoléon, c’était Castelot et Decaux, c’est-à-dire la petite histoire, l’histoire anecdotique. C’était aussi la domination complète de la nouvelle histoire, celle de Braudel, qui condamnait l’histoire bataille, qui condamnait la biographie et qui condamnait le court terme. Bref, Napoléon était le réprouvé. Nous arrivions en 1967, au moment où en 1969 allait avoir lieu le bicentenaire de sa naissance. De Gaulle y avait attaché une certaine importance même s’il ne le célébrera pas, mais donc il y avait tout un ensemble qui laissait penser qu’il fallait remettre à l’honneur l’histoire napoléonienne.

C’est ce que j’ai fait. Vous me qualifiez d’historien de référence, j’en suis très flatté, mais en réalité mon rôle a consisté à redonner à l’histoire napoléonienne un lustre universitaire.

Lorsque vous voyez les gens qui, maintenant, écrivent sur Napoléon, que ce soit Emmanuel de Waresquiel, c’est mon élève, il a fait sa thèse sur la chambre des pairs sous la restauration avec moi, que ce soit Jacques-Olivier Boudon, qui est maintenant mon successeur à Paris IV, j’étais son jury de thèse, que ce soit Thierry Lentz… enfin tous ces gens-là sont venus à Napoléon par goût… et par moi.

Aujourd’hui, l’histoire napoléonienne se porte bien et c’est ça mon rôle dont la synthèse est le Dictionnaire Napoléon chez Fayard où vous retrouvez tous mes « disciples ». Donc, pour moi, le but était de revaloriser Napoléon et si je regarde mon bilan, je pense que j’y suis arrivé.

Mais, pour être honnête, les deux personnages qui me fascinent plus que Napoléon sont Fouché, avec son regard pétillant d’intelligence et de vice, et Talleyrand. Je pense que le plus grand mémorialiste de cette époque, même s’il invente beaucoup, est Chateaubriand, la formule qu’il utilise quand il caractérise Fouché et Talleyrand en 1815 à Saint-Denis, « Le vice appuyé sur le bras du crime », est géniale ! Ils font autant partie de l’épopée que les grognards, la preuve avec le succès de la pièce de théâtre Le Souper de Brisville, qui, historiquement, est fausse, mais montre la fascination que provoque encore ces deux grands personnages.

Commenter cet article