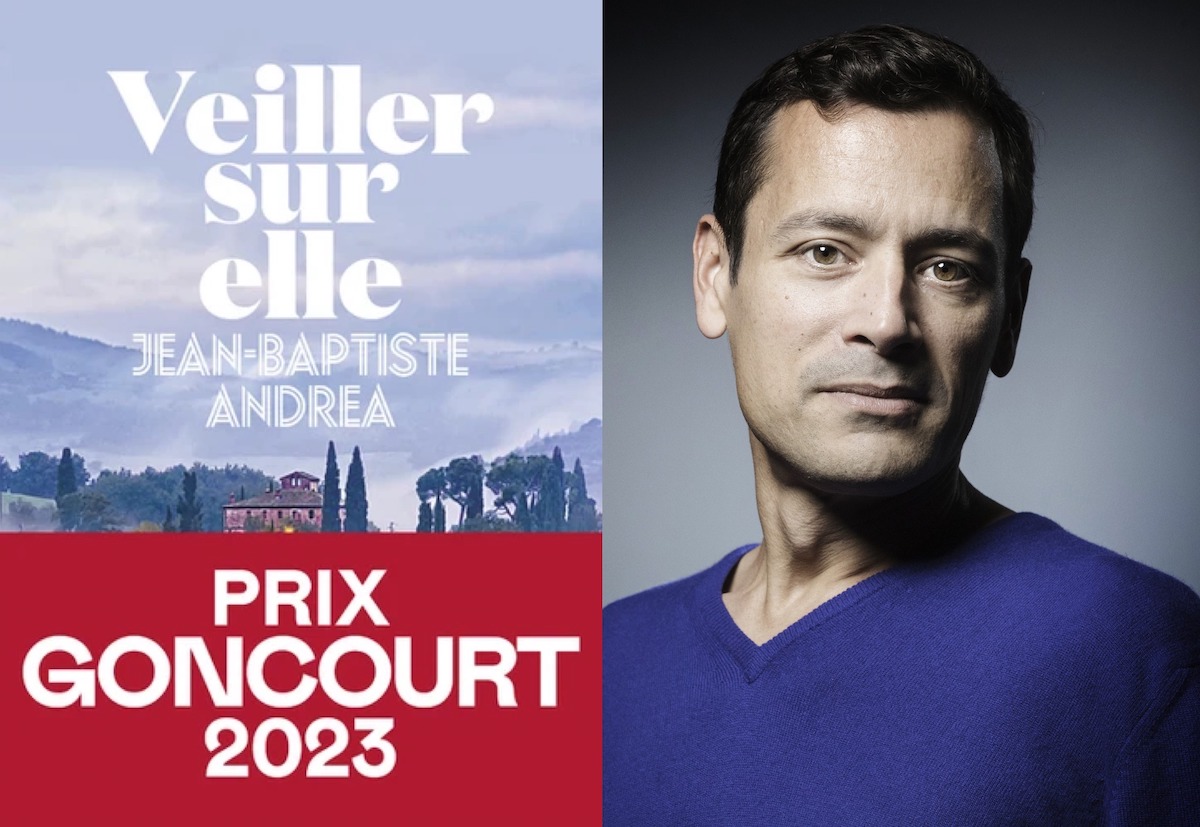

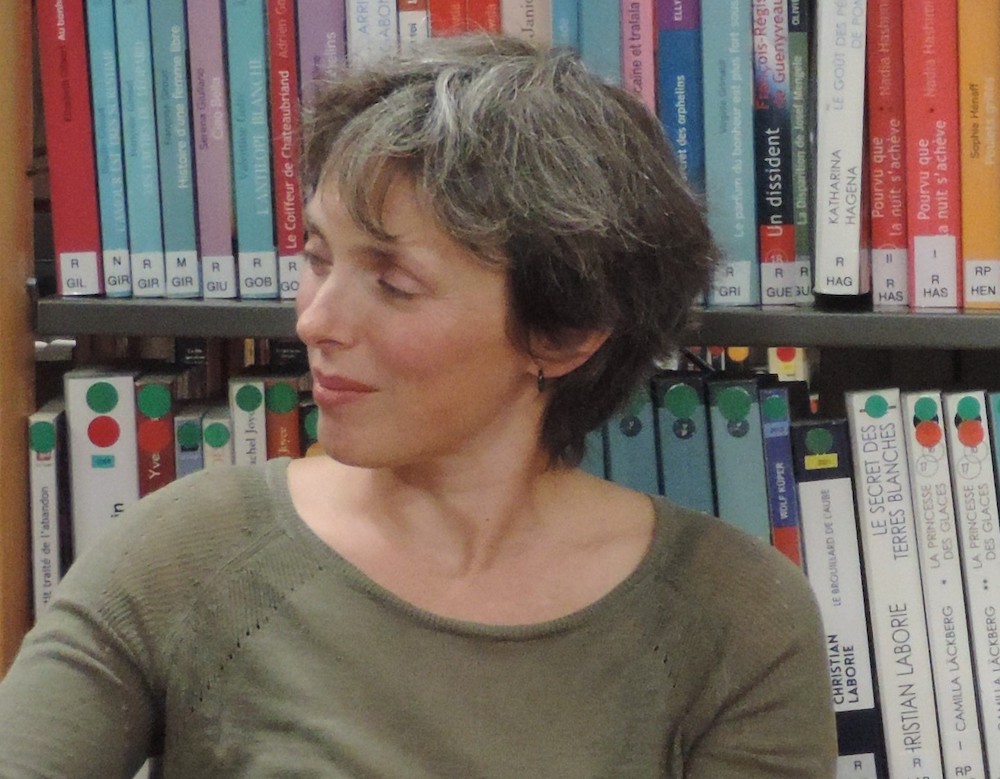

La collection féministe d'Isabelle Cambourakis, entre militantisme et édition

Début 2015, Isabelle Cambourakis créait, au sein de la maison éponyme, une collection intitulée Sorcières. En faisant ressortir de l'oubli des textes américains des années 70, elle envisageait cette activité éditoriale comme un prolongement de son propre investissement.Comme un bilan de cette première année éditoriale, elle retrace avec nous cette aventure entre militantisme et édition et nous offre déjà de beaux titres qui recentrent les questionnements sur la place du corps des femmes.

Le 29/12/2015 à 09:51 par Camille Cornu

2 Réactions | 5 Partages

Publié le :

29/12/2015 à 09:51

2

Commentaires

5

Partages

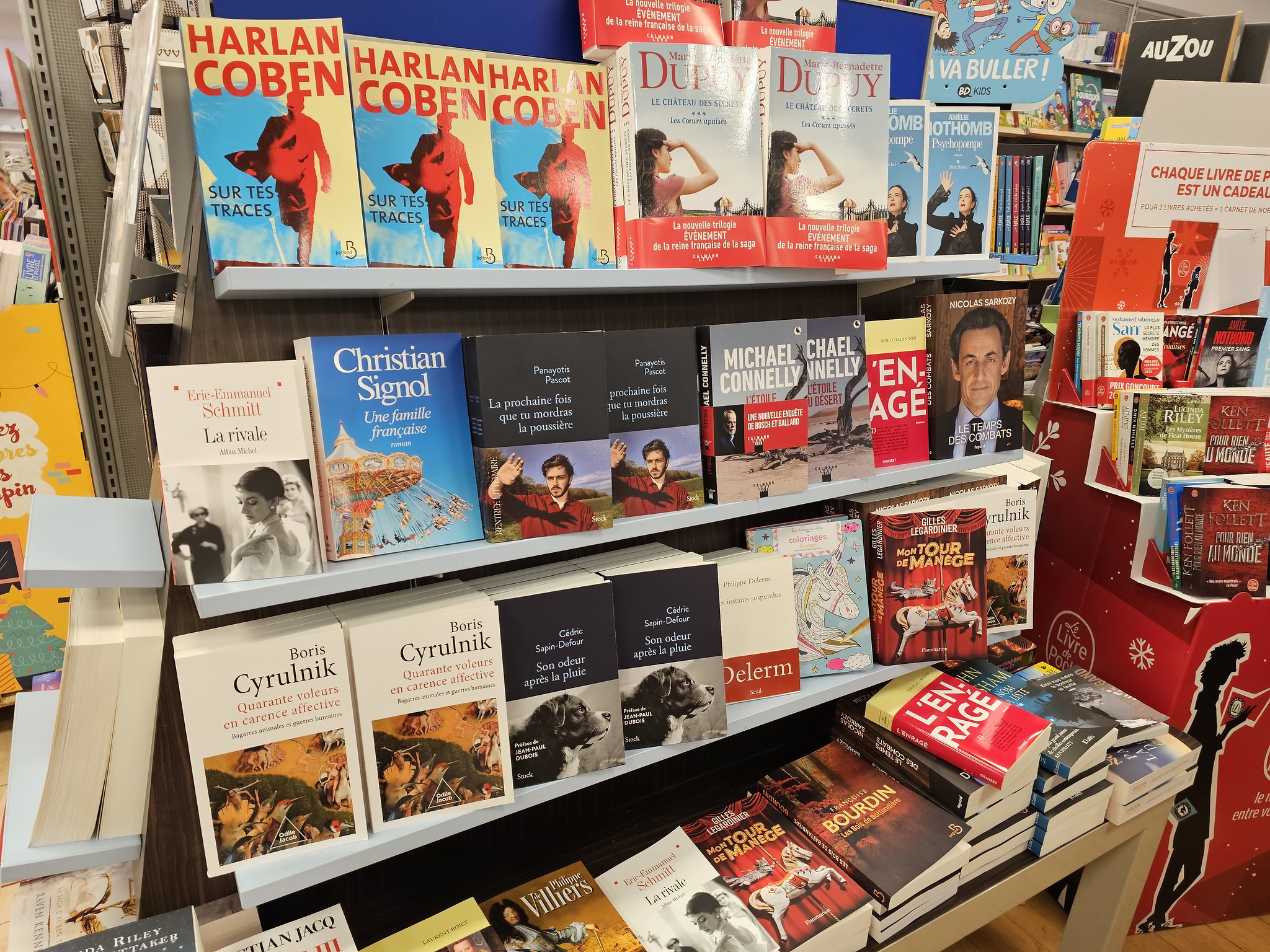

Isabelle Cambourakis - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Isabelle Cambourakis met un premier pied dans le milieu du livre en travaillant pendant dix ans chez Delamain. Aujourd’hui institutrice, elle a commencé parallèlement diverses recherches concernant l’histoire du militantisme depuis les années 70, et c’est en devenant syndicaliste qu’elle se pose la question de la place des femmes au sein des luttes.

Elle finit par acquérir un amas de connaissances qui mettent la puce à l’oreille de son frère, Frédéric Cambourakis, à la tête de la maison d’édition familiale. Une collection de sciences humaines permettrait en effet de compléter le catalogue de la maison, à l’origine spécialisée en bande dessinée, mais qui ambitionne de devenir généraliste. Réputée pour son catalogue de littérature étrangère qui a connu certains très bons succès, la maison publie désormais également des livres pour enfant ou de cuisine…

Il reste nécessaire de parler d’un point de vue féministe

Après qu’Actes Sud a racheté des parts de la maison, le moment est propice à l’ouverture d’une nouvelle collection. Mais le moment est aussi celui « des tensions réactionnaires qui ont suivi les débats sur le mariage pour tous, et de la récente remise en cause du droit à l’avortement en Espagne, signe que rien n’est jamais acquis en matière de droit des femmes ». La nouvelle collection de Cambourakis sera donc définitivement féministe : « Il reste nécessaire, aujourd’hui encore, de parler d’un point de vue féministe. […] Il s’agit surtout pour nous de nous situer du côté de ce qui s’expérimente dans le quotidien, l’intime, le politique, du côté de ce qui se trame dans les marges et les divers espaces de résistance. »

La nouvelle collection s’intitulera finalement « Sorcières », en référence à un slogan italien de l’année 1976 :

« Tremate, tremate, le streghe son tornade », qui se faisait entendre à Milan, lors des « rondes des possédées », manifestations du mouvement féministe : « Tremblez, tremblez, les sorcières sont de retour ».

Des rééditions pour corriger un problème de transmission

« Forgées aux États-Unis, il y a tout un tas de théories, d’actions, d’histoires, que l’on n’a pas du tout reçues, il y a eu un problème dans la transmission. » Tout un corpus de textes épuisés ou jamais traduits, produit depuis les années 70, était en grande partie inaccessible, « alors que la richesse de leur contenu alimenterait sans aucun doute les réflexions contemporaines. » C’est dans ce corpus qu’Isabelle a puisé pour ses premières parutions.

Pour inaugurer la collection, elle a choisi un texte de Starhawk, Rêver l’obscur, femmes, magie et politique, écrit en 1982. L’auteure, « se définissant comme féministe et sorcière néo-païenne, a été de tous les combats antinucléaires aux États-Unis. » Proposé avec une préface éclairante de la philosophe Émilie Hache, il permet de découvrir ou de mieux cerner la notion d’écoféminisme : « un lien fait par les féministes entre les oppressions qu’elles subissent en tant que femmes et les oppressions que le capitalisme et le patriarcat font subir à l’exploitation de la planète, c’est une démarche théorique qui émerge dans les années 70. Ensuite, ça s’est décliné en mouvement militant. »

Sorcières, sages-femmes et infirmières de Barbara Ehrenreich et Deirdre English avait été publié en 1973 et s’attaque à une autre problématique ciblée et essentielle du féminisme. Les auteurs s’y interrogent sur la monopolisation politique et économique de la médecine par les hommes de la classe dominante, qui a relégué les femmes à la fonction subalterne d’infirmière docile et maternelle. L’édition comporte une préface inédite des deux auteures, et une postface d’Anna Colin.

Le catalogue a accueilli récemment deux autres grandes références : Peau, de Dorothy Allison, publié en 1994 aux États-Unis, et en France en 1999, au Rayon Gay, la collection lancée par Guillaum Dustan chez Balland. Cette fois, Cambourakis nous offre le texte complété par sept essais inédits.

Et le livre de bell hooks, qui n’avait jamais été traduit en français, nous rend enfin disponible un texte majeur de l’afroféminisme : Ne suis-je pas une femme ?, paru en 1981 aux États-Unis.

« Ces textes m’aidaient à comprendre ce qui se passait dans les milieux militants aujourd’hui, mon idée était de montrer que les textes des années 70 étaient utiles pour penser les débats actuels », explique l’éditrice. Il semblerait que ces idées commencent à peine à pénétrer l’université française, alors qu’elles ont émergé aux États-Unis il y a plus de vingt ans.

Pourquoi cette imperméabilité ? Il y aurait de nombreuses raisons, « propres à l’histoire des féminismes en France, ainsi qu’à l’universalisme français. Ce qu’on voit dans Peau, on le voit aussi dans d’autres textes des années 80, les questions intersectionnelles, même si elles ne sont pas encore posées en tant que telles, sont déjà très présentes. »

Quand l’histoire du militantisme vient se frotter à celle de l’édition

À l’époque de la première parution de Peau, toute une génération avait pourtant été touchée et le texte est encore présent dans les mémoires lesbiennes actuelles, mais n’étant plus disponible, les nouvelles générations risquaient de perdre ce qui pourtant posait quelques bases de nombreuses réflexions du militantisme lesbien : « Il y a eu une génération, et puis c’est retombé dans l’oubli. » Ici, l’histoire de l’édition vient se frotter à l’histoire du militantisme.

« À l’époque, c’était vraiment compliqué pour Dustan, en librairie on ne savait pas où mettre ces livres qui se retrouvaient souvent au rayon érotisme, qui n’avait déjà pas une grande visibilité. » La méfiance des libraires à l’encontre du « rayon gay » est la méfiance d’un « communautarisme à l’américaine ».

Pour Isabelle, sa présence au sein de Cambourakis la sauve : « C’est intéressant de publier des textes spécialisés, et que tout le monde puisse les lire grâce à notre présence dans une maison généraliste. Mais c’est à double tranchant, car on ne bénéficie pas du sérieux attribué aux maisons d’édition spécialisées. » Mais son intérêt est vraiment de « sortir des niches », tout en sachant rester fidèle à son milieu d’existence. « On ne peut pas respirer dans ces espaces, on est toujours accusés d’être communautaires, mais ceux qui nous taxent de communautarisme en font preuve eux-mêmes. »

« Dans les années 90, quand Guillaume Dustan crée le Rayon Gay, c’est la première fois qu’il se passe quelque chose, c’était justement une collection chez un éditeur plus général, ça posait beaucoup de questions. C’est aussi au même moment qu’on commence à entendre Finkielkraut qui critiquait les librairies américaines avec leurs rayons afros, leurs rayons gays, il y avait une critique qui commençait à être forte, et la démarche de Dustan, dans ce contexte, était passionnante… Ce n’était pas juste une bibliothèque gaie, ça réunissait des textes lesbiens, de sciences humaines ou de littérature, ça ouvrait une porte et une visibilité à ces textes. C’était une démarche novatrice, très américaine et pas forcément comprise. »

Isabelle ne considère pas encore son activité éditoriale comme un « métier », mais l’envisage plutôt comme un prolongement de son militantisme, une façon de relayer tout ce travail théorique et idéologique. Si elle se dit redevable du travail précédemment effectué par d’autres maisons féministes, elle reconnaît que ces dernières ont malheureusement souffert d’un manque de visibilité.

En ouvrant une collection au sein d’une maison installée et diffusée par Actes Sud, elle profite de certaines portes déjà ouvertes en librairies, et du réseau créé par la maison. La difficulté se situe plutôt du côté du relais par la presse, et pour communiquer elle crée une page Facebook qui lui permet déjà de se faire connaître à une petite échelle. Le réseau universitaire et spécifique aux sciences humaines reste inexistant pour elle, bien qu’elle ait pu s’adosser à un réseau féministe militant, ce qui lui a permis entre autres d’organiser le lancement de sa collection, chez Violette & Co.

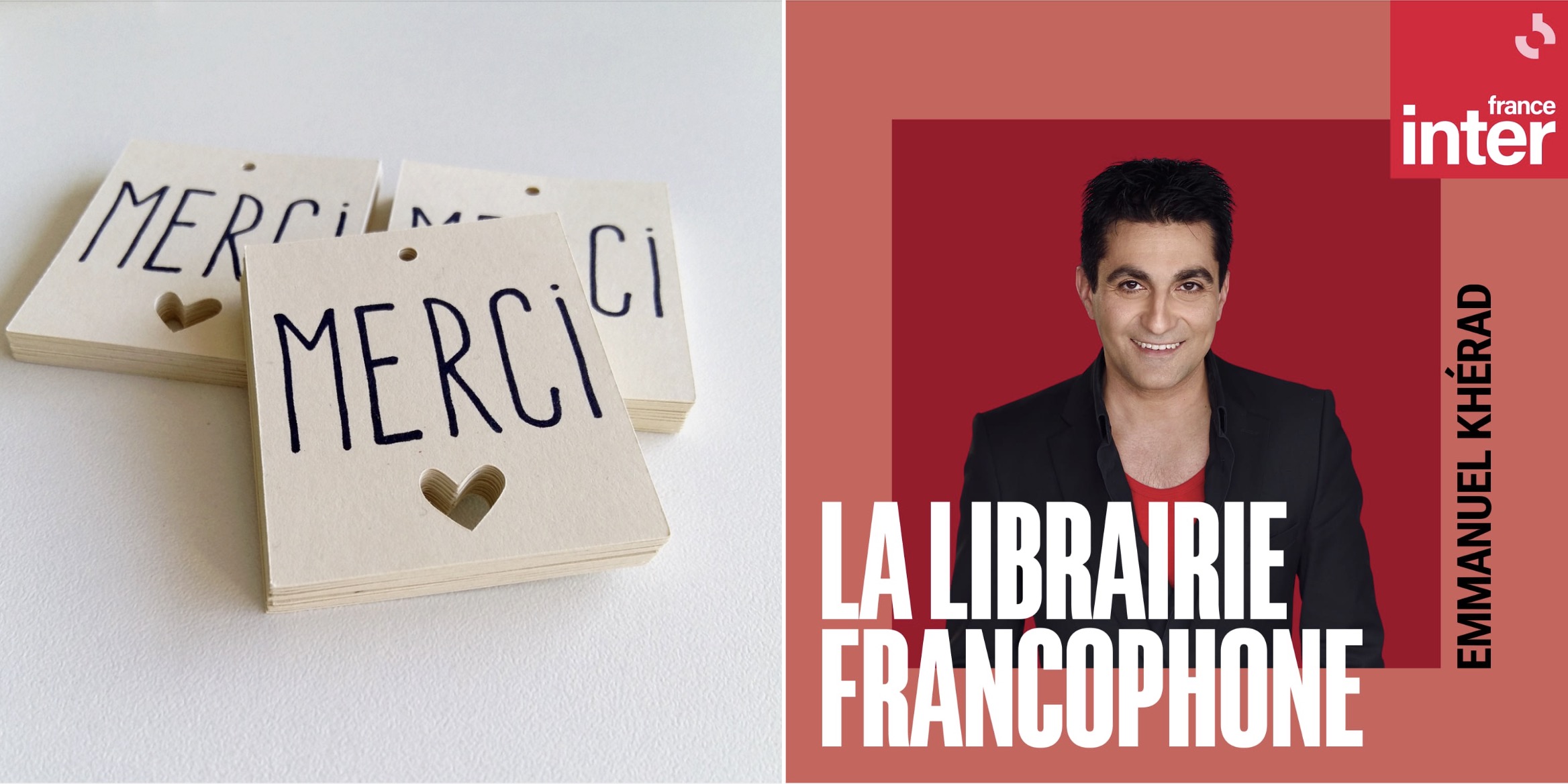

Isabelle Cambourakis avec le premier exemplaire du Torchon brûle, journal lancé par le MLF en 1970.

Faire coexister milieu éditorial et militantisme, une évidence ? Malheureusement non, et lorsqu’elle se présente en librairie pour proposer sa collection, elle se retrouve régulièrement face à des libraires étonnés (« Le féminisme ? c’est encore utile ? »). Elle réalise qu’en dehors des milieux militants, les gens ont parfois une vision tronquée des luttes des femmes : « Ils réduisent ça aux Femens, et moi ce n’est pas du tout ma ligne ! »

« Il existe aussi d’autres maisons spécialisées, comme les éditions iXe, l’idée est de m’inscrire dans ce paysage-là, de dire qu’il y a un travail sur les textes féministes, qui existent, mais qui ont toujours été minoritaires, pas bien diffusés… Mais il y en a d’autres qui ne publient que ça et depuis longtemps, et je me sens redevable de tout ce travail. »

Si les petites maisons ont du mal à percer, l’édition féministe française a également souffert d’être longtemps dominée par les Éditions des femmes. Plus que le catalogue, c’est surtout la figure de leur fondatrice, Antoinette Fouque, qui a pu se répercuter négativement sur l’image de la maison. « Les éditions des femmes, c’est typiquement les sujets tabous en France, c’est tellement une histoire chaude encore qu’on a du mal à pouvoir en parler. »

Alors que le MLF était composé de différents mouvements de femmes, Antoinette Fouque a fini par faire déposer, en 1979, une marque déposée MLF, et à faire enregistrer une association loi 1901 dont elle s’est autoproclamée présidente. Elle a ensuite expliqué avoir voulu éviter que le mouvement ne soit récupéré, mais la plupart des femmes l’ont vu comme une tentative de prise de pouvoir par la mouvance qu’elle représentait, psychépo (psychanalyse et politique). C’est également en 1979 que les Éditions des femmes, créées en 1972 et reposant sur l’égalité entre les femmes à l’origine de leur création, connaît un revirement de son organisation : les cessions de droit seront désormais réparties entre seulement trois femmes, Antoinette Fouque, Sylvina Boissonnas et Marie-Claude Grumbach.

« C’est malgré tout un peu la même chose que le Rayon Gay, c’est ouvert sur des productions qui n’ont pas de visibilité, c’est une démarche militante. Elles ont édité des textes qui leur correspondaient, mais aussi d’autres, il y a aussi les textes d’Hélène Cixous, dans le catalogue les différentialistes côtoient les psychépo. »

Il y a besoin de nouvelles fictions pour pouvoir penser

La collection débute en se consacrant aux sciences humaines, mais Isabelle n’exclut pas, dans le développement de son activité, de s’ouvrir à la fiction, la science-fiction voire la poésie : « Je m’intéresse à des outils qui ne soient pas forcément des essais, à d’autres façons de militer, on a besoin de nouveaux horizons de pensée, notamment dans le milieu écologique que je fréquente, il y a ce besoin d’avoir de nouvelles fictions pour pouvoir penser ce qu’il nous arrive, penser au bord du gouffre, dans une situation contemporaine extrêmement tendue. »

Elle avoue ainsi avoir des vues sur des textes de Starhawk, qui représenteront un gros travail de traduction. Pour l’instant, la prochaine parution prévue sera la suite de Sorcières, sages-femmes et infirmières intitulée Fragiles ou contagieuses, le pouvoir médical ou le corps des femmes.

Ces pamphlets des années 70 montrent comment le corps médical a pratiqué différents types de discours et de pratiques en fonction des classes sociales des femmes, « pas simplement un discours général sur les femmes, mais sur les femmes de la classe bourgeoise qui vont être plus fragiles et vont devoir faire attention, à cause par exemple de leur tendance à l’hystérie. Et à l’inverse dans les milieux populaires, un discours qui dit qu’elles sont robustes et peuvent aller travailler jusqu’au dernier jour de leur grossesse, mais sont potentiellement contagieuses. »

Elle travaille également à une « grosse anthologie de textes écoféministes avec Emilie Hache, uniquement des inédits, et préfacés par Émilie, qui les présente en montrant de quelle façon on peut les utiliser aujourd’hui. »

2 Commentaires

christel

21/02/2018 à 16:09

POUR INFO : le premier numéro du "TORCHON BRULE" n'est pas le numéro 1 mais le numéro zéro : si madame Cambourakis veut refaire sa photo : elle peut venir à la biblibothèque Marguerite Durand 79 rue nationale 75013 car on en a un exemplaire (ainsi que de bien d'autres choses...) du mardi au samedi de 14h à 18h métro Olympiades terminus ligne 14 à paris

Lecomte

25/02/2019 à 21:36

Une traduction des livres de Starhawk serait formidable....surtout pour les.quiche en.anglais comme moi...MERCI