“Au Québec, la censure ne meurt jamais”, par Jean-Yves Mollier

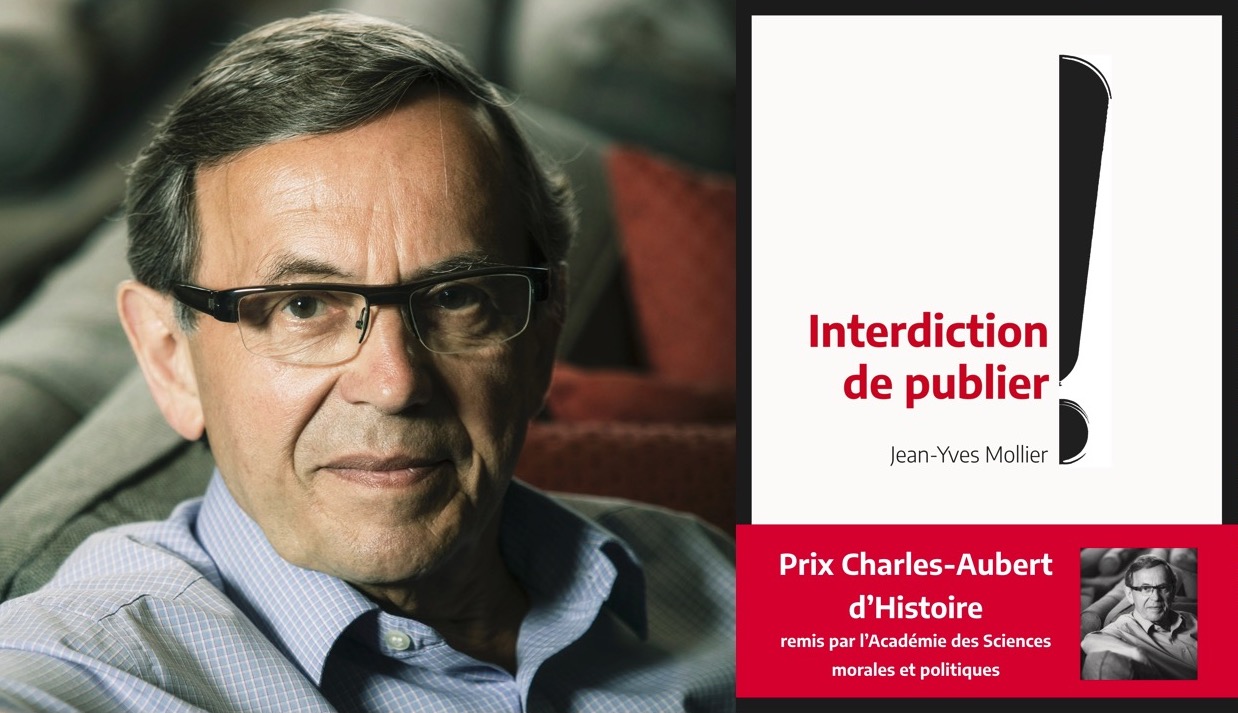

Alors que la France s’apprête à accueillir le Québec au Festival du livre de Paris en avril prochain, et que paraît au même moment une édition revue d'Interdiction de publier. La censure d’hier à aujourd’hui (éditions Double ponctuation, 2024, Prix Charles-Aubert d’Histoire), l’historien spécialiste du livre et de l’édition Jean-Yves Mollier revient sur les différentes formes de censure du livre au Québec.

Le 08/04/2024 à 11:45 par Auteur invité

2 Réactions | 511 Partages

Publié le :

08/04/2024 à 11:45

2

Commentaires

511

Partages

Dans Le libraire, un roman paru en 1968 (Le Cercle du Livre de France Ltée, Ottawa), l’auteur, Gérard Bessette, mettait en scène un employé de librairie aux prises avec une lectrice à qui il avait conseillé de lire Jésus-la-Caille. Après avoir vérifié dans Romans à lire et romans à proscrire de l’abbé Bethléem et dans le Répertoire de 16 700 auteurs : 70 000 romans et pièces de théâtre côtés au point de vue moral de l’abbé Sagehomme que Francis Carco n’était ni à l’Index ni l’objet d’attaques spécifiques, le patron du libraire le rassurait. Il n’aurait pas d’ennuis pour avoir osé recommander un roman que les deux Pères-la-Pudeur auraient marqué au fer rouge s’ils l’avaient lu.

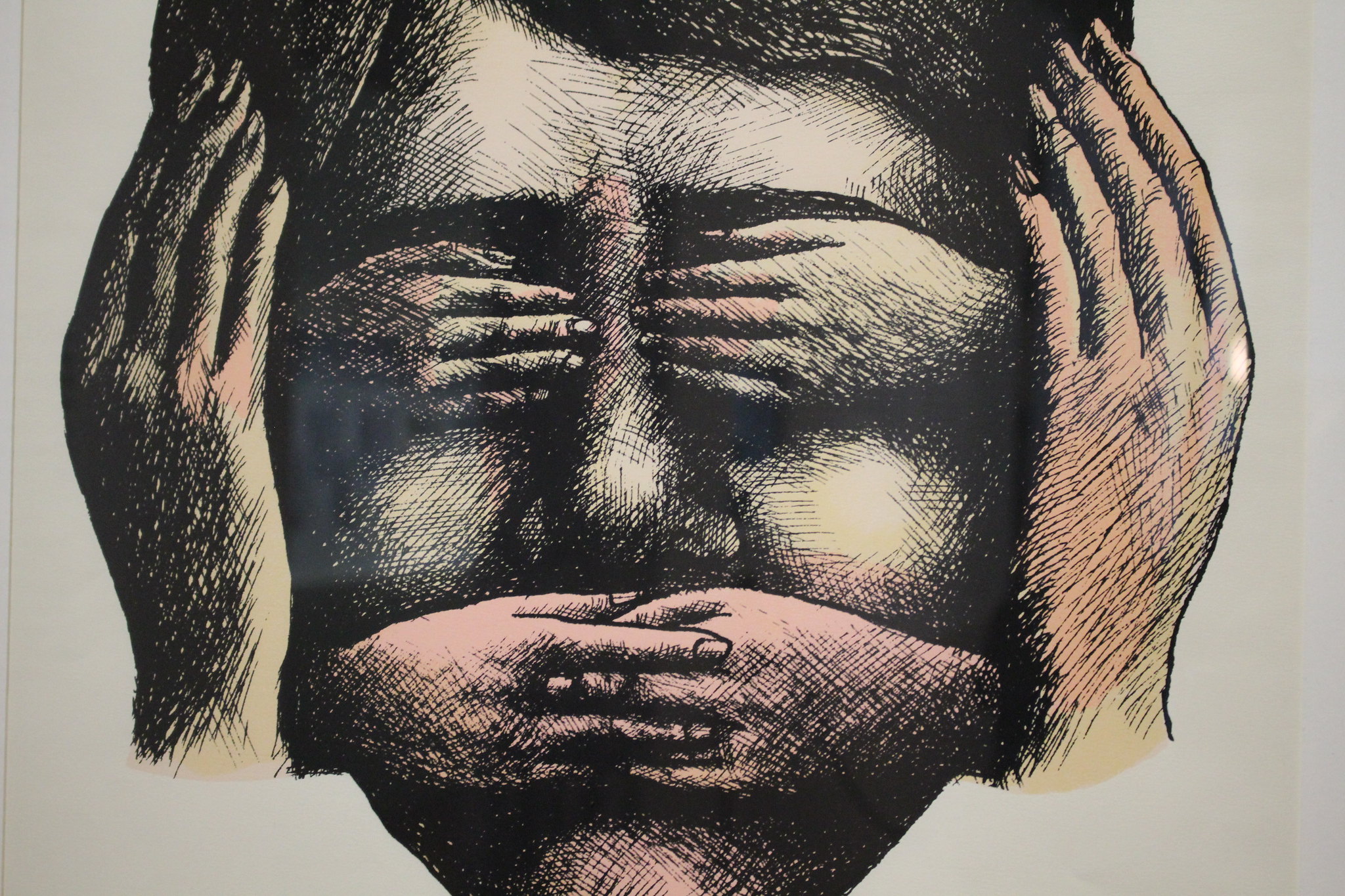

Censeurs et soutanes

En dénonçant l’absurdité d’une censure catholique qui perdura au Québec jusqu’au déclenchement de la « révolution tranquille », Gérard Bessette avait voulu témoigner du retard de son pays par rapport aux États-Unis, à l’Angleterre et à la France. De cette censure morale qui mutilait romans, pièces de théâtre et films, le volumineux Dictionnaire de la censure au Québec. Littérature et cinéma, publié en 2006 (Fides Montréal) est le vivant témoignage. Bibliothèques et librairies, maisons d’édition et théâtres, salles de cinéma et de concert, toute l’infrastructure culturelle du pays dépendait de l’Église. Dans ce contexte étouffant, l’abbé Bethléem comme son successeur, l’abbé Sagehomme, étaient les oracles que l’on consultait en permanence pour autoriser ou interdire un livre ou un spectacle.

À peine délivré de cette chape de plomb religieuse qui avait bridé l’imagination des écrivains de la Belle Province pendant des décennies, le Québec devait s’illustrer par la rigueur de ses procédures bâillons destinées à protéger, non plus l’Église catholique, mais l’économie nationale. Révélée par la publication du livre d’Alain Deneault intitulé Noir Canada. Pillage, corruption et criminalité en Afrique (Écosociété, Montréal, 2008), la « procédure bâillon » canadienne consistait, pour l’entreprise minière Barrick Gold par exemple, à demander six millions de dollars à la maison d’édition si elle s’entêtait à mettre en vente cette enquête sulfureuse. Aux termes d’une longue procédure et au prix d’un arrangement « hors cour », l’éditeur renonça à rééditer le livre, et les deux compagnies minières qui exigeaient désormais onze millions de dollars abandonnèrent leurs poursuites.

À LIRE - Censure et littérature jeunesse : qui de l’adulte ou de l’enfant est choqué ?

Ainsi le Québec entendait-il, à peine entré dans le XIXe siècle, montrer au reste du monde que la censure économique devait prendre la place de la censure religieuse et qu’il était temps de considérer que les lanceurs d’alerte étaient bien plus dangereux que les libidineux auteurs de romans érotiques. Anne-Marie Voisard a décrit avec talent, dans Le droit du plus fort (Écosociété, Montréal, 2018), la perversité de cette censure économique dont il existe de nombreux exemples dans le monde. Julian Assange et Edward Snowden en furent victimes avant qu’Antoine Deltour (Révélations, Les Arènes, Paris, 2001) et Denis Robert (Tout Clearstream, Les Arènes, 2011) ne risquent la prison pour avoir osé mettre en lumière la perversité du système bancaire.

À la fin des années 2010, c’est un autre type de censure, venu des États-Unis, qui a soufflé sur le Québec. La campagne qui était parvenue à faire interdire le « N Word » au-delà de la frontière canadienne a provoqué le retrait, en octobre 2020, des classes de 4e de la ville de Montréal d’un livre d’histoire intitulé Journeys Through the History of Quebec and Canada parce que ce manuel scolaire faisait référence à l’essai Nègres blancs d’Amérique de Pierre Vallières (François Maspero, Paris, 1969). Face à une vague déferlante qui risquait de transformer les enseignants en victimes d’une suspicion généralisée, nombre d’entre eux choisirent la prudence et l’autocensure.

Un an plus tard, un sondage réalisé parmi les enseignants du Supérieur révélait que 60 % d’entre eux admettaient désormais se censurer face à leurs étudiants au point de faire craindre aux autorités académiques une sorte d’affadissement de l’enseignement universitaire. Censés apprendre à penser par eux-mêmes à des jeunes adultes, les professeurs se voyaient surveillés par des censeurs transformés en gardes rouges de la pensée occidentale. La réaction du ministère de l’Éducation québécois fut cependant rapide et la censure fut, de façon générale, rejetée et condamnée dans les mois suivants.

À LIRE – Québec : un “retour à la censure appliquée aujourd’hui par le système criminel”

Toutefois, comme s’il voulait démontrer sa capacité à ne négliger aucune des facettes de la censure, le Québec se trouva confronté, au même moment, aux assauts de la cancel culture et à la dénonciation véhémente de « l’appropriation culturelle ». Sans aller jusqu’à imiter le conseil scolaire catholique de Providence, dans l’Ontario, qui avait brûlé, en 2019, plusieurs dizaines de livres, dont Tintin et Astérix jugés hostiles aux « Premières nations », les associations féministes locales ont, à plusieurs reprises, rivalisé avec leurs homologues états-uniennes dans leurs chasses aux sorcières.

Une journaliste, Judith Lussier, a fait le point sur cette question dans son livre, Annulé(e). Réflexions sur la cancel culture (Éditions Cardinal, Montréal, 2021) où elle cite plusieurs cas de professeur(e)s mis(e)s à pied pour avoir osé faire étudier des textes jugés racistes ou attentatoires aux droits des minorités. Ici aussi, vedettes de cinéma et réalisateurs ont été cloués au pilori avant qu’un procès équitable n’ait été organisé.

L’autocensure fut la première conséquence de ces campagnes qui rappellent les procès organisés contre les « sorcières de Salem », en 1692-1693 dans le Massachusetts. Cependant, comme pour le « N Word », les autorités académiques du Québec ont réagi et, en janvier 2023, la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, a demandé aux dirigeants des universités québécoises de « ne tolérer sous aucune condition » la censure dans leurs établissements. Allant plus loin, elle exige, dans sa circulaire, que le souci d’inclusion des minorités, sexuelles ou ethniques, de même que la volonté de faire place à la plus grande diversité n’empiètent pas sur « la compétence légale ».

À LIRE - Au Québec, Élise Gravel censurée pour son opposition à la guerre à Gaza

La venue du Québec au Festival du livre de Paris cette année permet de faire le point sur la question de la censure qui menace le monde entier. Elle nous rappelle également qu’il y a quelques décennies une romancière originaire de la Belle Province, Denise Bombardier, eut l’audace de s’opposer à Bernard Pivot et à son invité, Gabriel Matzneff. Invitée à l’émission « Apostrophes », en mars 1990, pour parler de ses romans, elle dénonça l’écrivain français coupable à ses yeux de séduire des adolescentes à peine pubères, ce qui lui valut d’être « black-listée », de ne plus être invitée en France, d’être rendue « invisible », et d’être « effacée » désormais du champ littéraire hexagonal.

Reconnue comme une femme courageuse et réhabilitée lors de la publication de l’essai intitulé Consentement de Vanessa Springora (Grasset, Paris, 2020), elle a obligé Bernard Pivot à tenter de se justifier en invoquant le contexte permissif des années 1980-1990. Comme on le mesure à travers cet exemple, la liberté dont jouissait alors Gabriel Matzneff était l’exact contrepoint de la censure dont étaient victimes les rares voix qui considéraient que le tourisme sexuel en Asie était un crime et que la drague d’adolescentes par de vieux mâles suffisamment pervers pour déguiser en jeux de l’amour et du hasard leur obsession en était un autre.

EXTRAIT – Interdiction de publier ! - Jean-Yves Mollier

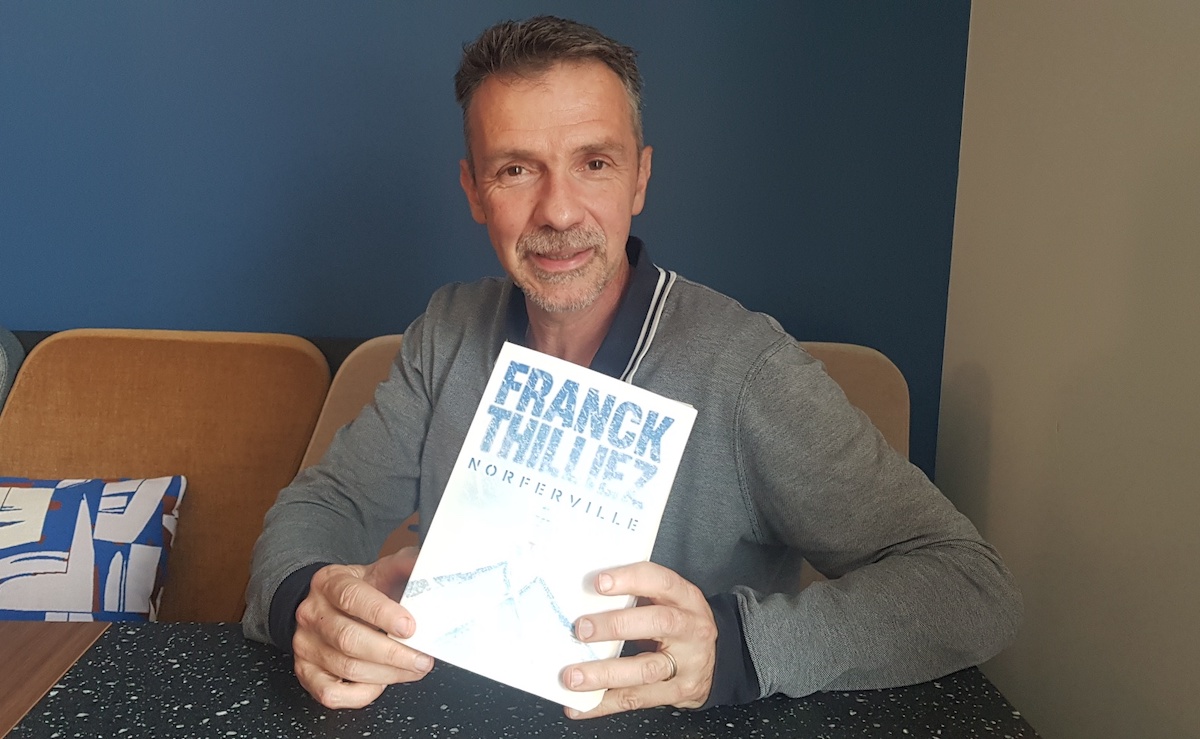

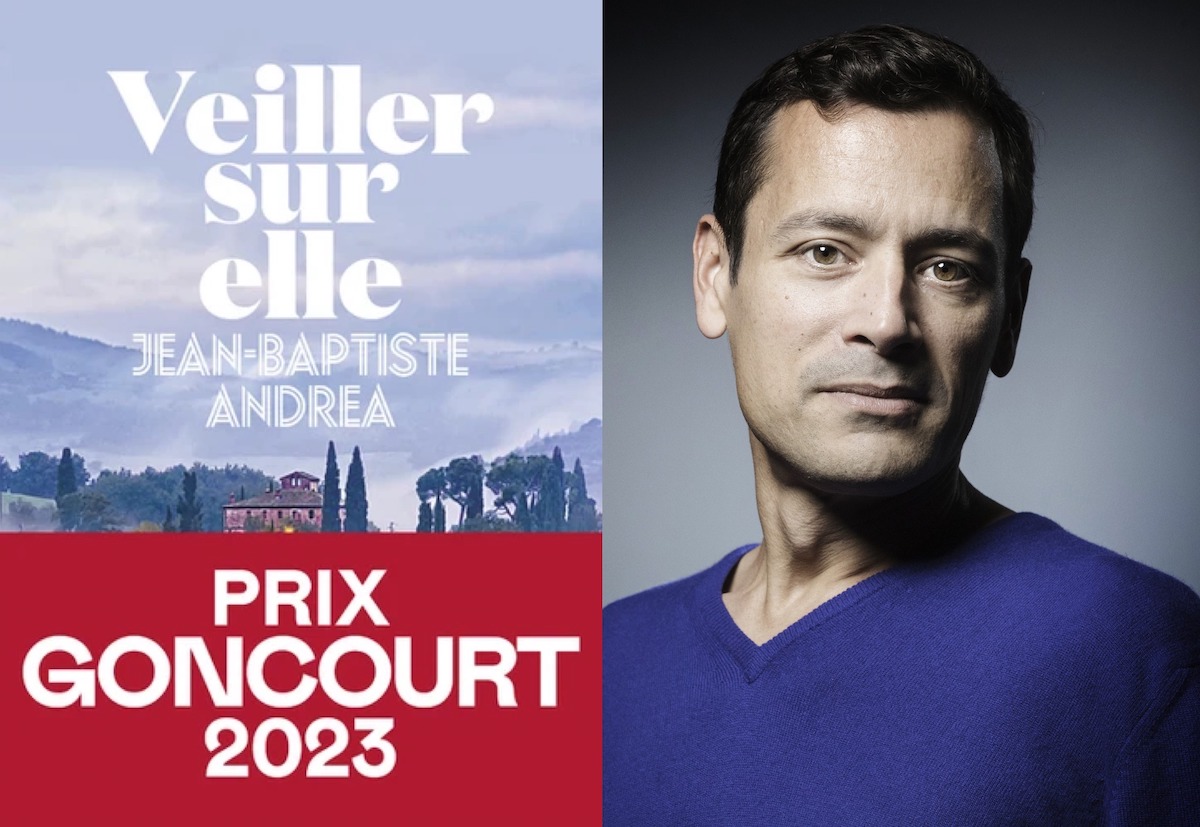

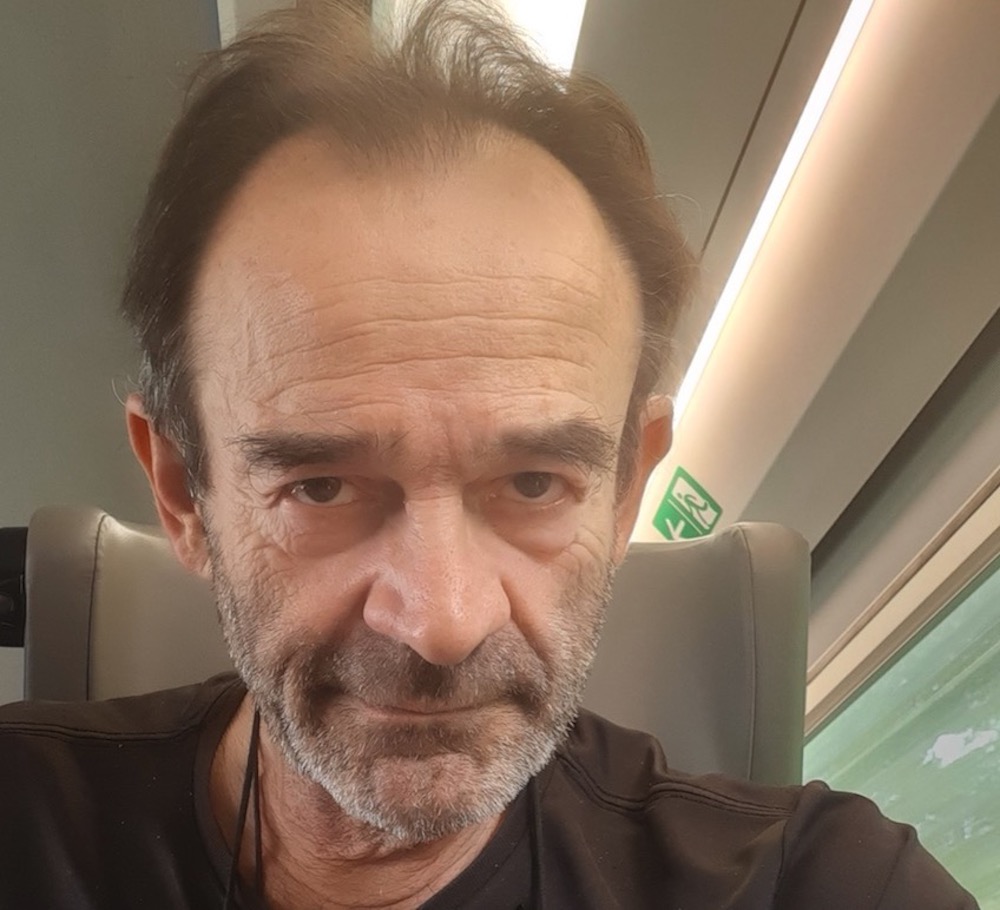

Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Jean-Yves Mollier est un spécialiste reconnu de l’histoire de l’édition, du livre et de la lecture. Il a publié de nombreux ouvrages, dont Où va le livre (La Dispute, 2000, 2002 et 2007), Édition, presse et pouvoir en France au XXe siècle (Fayard, 2008), Hachette, le géant aux ailes brisées (Éditions de l’Atelier, 2015), Une autre histoire de l’édition française (La Fabrique, 2015, 2018 et 2019) et Brève histoire de la concentration dans le monde du livre (Libertalia, 2022 et 2024)

Crédits photo : Jean-Yves Mollier © Leo Martins / Agencia O Globo

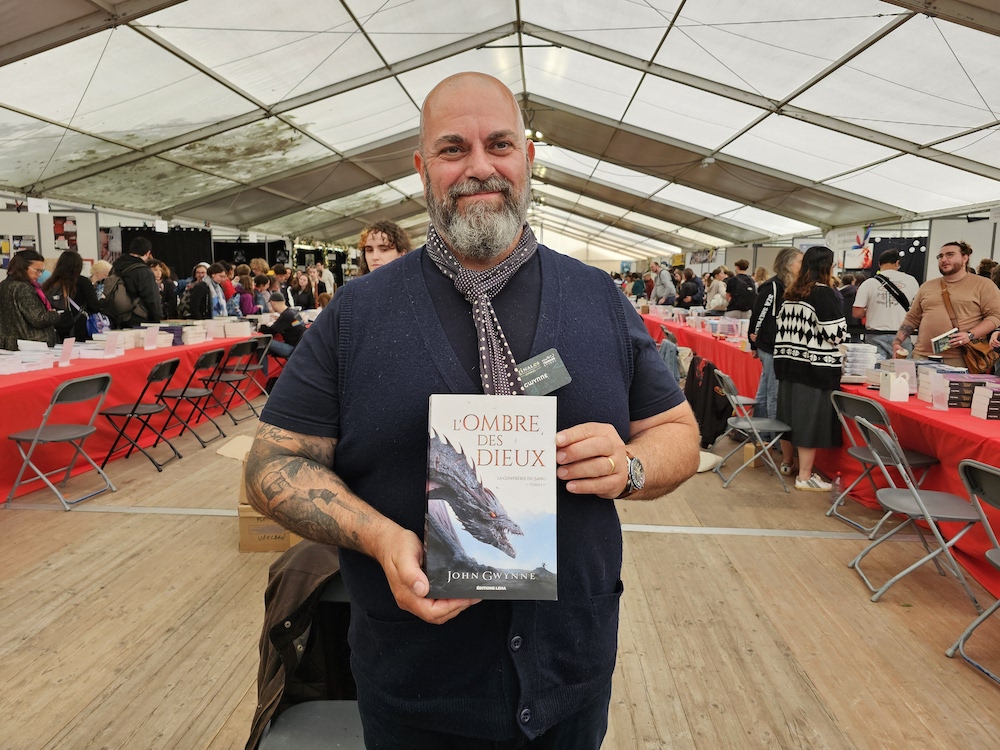

Interdiction de publier !

Paru le 09/04/2024

130 pages

Double ponctuation

18,00 €

Brève histoire de la concentration dans le monde du livre

Paru le 08/09/2022

164 pages

Libertalia

10,00 €

2 Commentaires

Michel

08/04/2024 à 14:02

Bref !

On est passé de l'Abbé Thléem à Vatican Celculture...

Christian Leray

09/04/2024 à 15:30

Pas un mot sur Patrick Provost, c'est très fort.

La censure religieuse, la censure économique, la cancel culture... et la censure politique?!!

Elle ne semble pas exister. C'est à peine croyable de lire cela.

Patrick Provost, professeur à l'Université Laval et spécialiste de l'ARN, a été suspendu plusieurs mois sans salaire par son université pour avoir pris position contre la "vaccination" des enfants.

La loi de madame Dery sur la "liberté universitaire" est censée le protéger. Non seulement il doit pouvoir s'exprimer librement car si les profs ne peuvent plus parler, cela en dit long sur notre société. Mais en plus, c'est un spécialiste s'il en est un. Ce n'est pas un prof de français ou un sociologue qui parle, non c'est un très grand spécialiste du domaine!

Mais on vient dire qu'il dit des "fake news", qu'il est "contre la science", etc.

Cette affaire est extrêmement grave, cela montre que l'on a basculé dans une société de censure. On est à un cheveu du totalitarisme.

C'est sans compter sur les réseaux sociaux qui censurent à tour de bras.

Vu les connaissances de l'auteur, c'est forcément un choix de ne pas parler de tout cela. J'en conclus que lui-même s'autocensure.

Quand les spécialistes de la censure, censés l'analyser et la dénoncer... sont rendus à s'autocensurer, ca montre qu'on est rendu très loin!