Louise Boudonnat : traduire, “c’est aussi une rencontre avec soi-même”

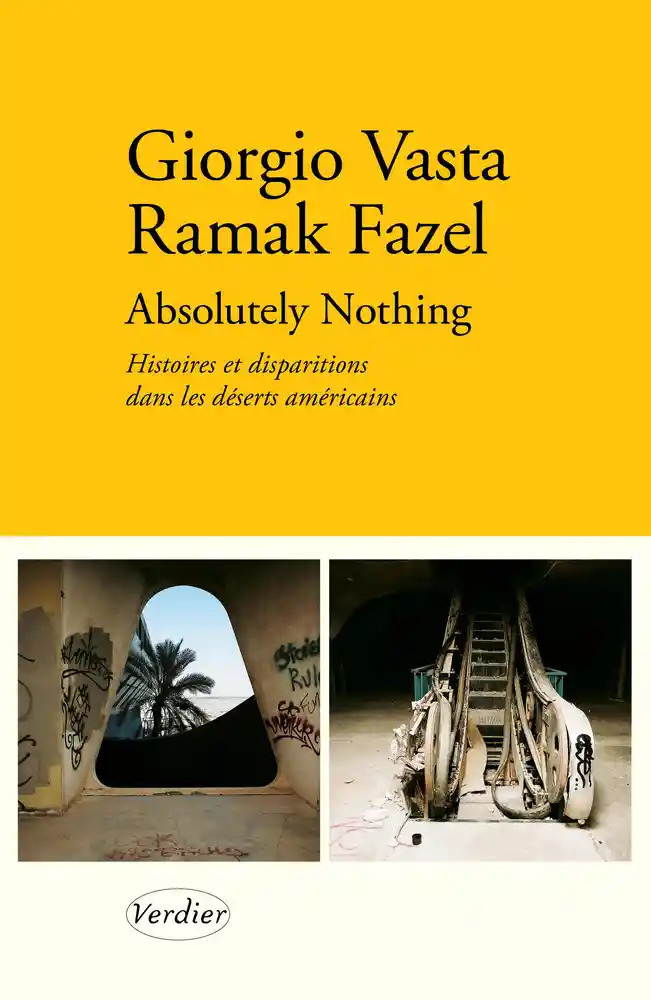

Dans une interview menée par Federica Malinverno, Louise Boudonnat revient sur son travail de traduction (de l'italien) de l'ouvrage Absolutely Nothing. Histoires et disparitions dans les déserts américains, de Giorgio Vasta et Ramak Fazel, paru aux éditions Verdier en 2023.

Le 02/01/2024 à 14:52 par Federica Malinverno

386 Partages

Publié le :

02/01/2024 à 14:52

386

Partages

Federica Malinverno : Comment vous êtes-vous approchée à la traduction depuis l’italien ?

Louise Boudonnat : Je ne suis pas passée par le champ universitaire, je suis passée par le japonais pour faire de l’italien. J’ai un parcours différent et cela crée des manques mais aussi des passions, des enthousiasmes. J’ai appris l’italien en vivant à Rome. En général, j’aime rencontrer les auteurs dans leurs villes : j’ai envie d’aller voir comment ça se passe, l’œuvre dans son territoire. Beaucoup d’auteurs que j’ai traduits, comme Marco Lodoli, Giorgio Falco, Giorgio Vasta ou encore Francesco M. Cataluccio sont en effet des auteurs liés à un espace, et il m’est important de voir comment le lieu agit en littérature.

De Flaiano, j’ai traduit Le jeu et le massacre chez Buchet-Chastel. Flaiano, je me suis intéressée à cet auteur parce qu’il est lui aussi intimement lié à une époque romaine, à Fellini. J’aurais aimé retraduire son œuvre si caustique, mais c’est plus ardu en France de faire connaître ou de republier des auteurs morts…

Qu’est-ce que vous a marqué dans Absolutely Nothing et, en général, dans le travail de Giorgio Vasta ?

Louise Boudonnat : J’aime beaucoup traduire des auteurs qui travaillent sur la vacuité, sur la disparition, sur la trace et sur ce qui reste. Ce qui revient à dire : sur l’essence de l’être. Giorgio Vasta a une manière singulière de traiter cette thématique, une manière très différente de celle de Lodoli, par exemple. Il le fait sous une forme arborescente, il creuse, élève, zigzague, et cette arborescence c’est un peu de nous-mêmes, notre fragilité qui nourrit la fiction.

Tout est dans tout, très imbriqué. Absolutely Nothing est comme un basculement dans l’œuvre, le point de départ d’une recherche qui va creuser le même sillon. Vasta travaille aujourd’hui sur quelque chose de monumental. Cette thématique de la disparition se poursuit dans Palermo. Un’autobiografia nella luce (Humboldt, 2022), Tre orfani (Casagrande, 2021) et dans un livre conséquent qui sortira en Italie à l’automne 2024 chez Sellerio.

Au cœur des déambulations d’Absolutely Nothing, du grand pouvoir de la fiction qui brouille les itinéraires et les lectures du texte, il y a une séparation, un manque, et le vide que constitue cette séparation : Absolutely Nothing est aussi un texte pudique sur la rupture, il parle de comment on se défait d’un amour.

Vasta aborde, par des biais très différents, l’autobiographie, une thématique littéraire beaucoup moins traitée en Italie. Sous l’accumulation de détails, il a une perpétuelle interrogation sur la « matière-existence » et la perte. II en donne un point de vue presque métaphysique. Face une telle intensité, j’ai tout de suite pensé à Verdier pour publier ce texte.

Pourriez-vous retracer l’histoire éditoriale de ce livre ?

Louise Boudonnat : En général, j’essaye d’aller chercher un auteur et une œuvre, de repérer quelqu’un qui travaille d’une façon très littéraire et de le présenter à un éditeur. C’est presque un travail d’agent ; l’idée, c’est de sortir du mainstream, de ne pas trop regarder les livres qui ont reçu des prix en Italie.

Cette démarche n’est pas toujours simple. Ainsi, en France plus personne ne semblait s’intéresser à l’œuvre de Lodoli, et pour finir c’est P.O.L, qui s’occupe majoritairement de littérature française, qui a repris la publication de Lodoli. C’est devenu une chaleureuse aventure, humaine et éditoriale.

Quant à Vasta, il avait déjà été traduit chez Gallimard par Vincent Raynaud, j’ai appelé Vincent pour savoir s’il voulait continuer avec Absolutely Nothing, il était content que je m’y intéresse. Mais cette traduction a déambulé, un peu comme le livre : ce livre a été empêché par la vie, et heureusement, car sinon il serait sans doute sorti en plein confinement et il n’aurait pas trouvé sa place.

Cela a été long avant de le publier en France et c’est tant mieux. Verdier et Quodlibet (l’éditeur italien d’Absolutely Nothing) sont deux maisons qui prennent leur temps, deux montagnes qui ne s’élancent pas frénétiquement dans le mainstream, justement. Puis tout a convergé au bon moment et j’en suis très heureuse.

J’avais fait une première traduction, elle n’était pas bonne, je n’étais pas en phase avec le texte. Je répète toujours que mon métier est plutôt celui d’une musicienne. Je dirais qu’on est des interprètes, comme une pianiste sur la partition ; on apporte un doigté, on amplifie, fait résonner, mais il faut que la musique vous traverse, ce n’est pas mécanique ; il faut retrouver l’âme – au sens d’animer –, le souffle du texte.

Donc, à un moment donné, après une expérience difficile de manque, de perte – la perte tragique de mes parents –, le texte a pris du sens, une existence. Cela peut paraître un brin pathétique, mais ce fut ainsi. Traduire un texte c’est aussi une rencontre avec soi-même, et avant je n’étais pas dans le ton, il y avait quelque chose que je n’avais pas tout à fait entendu.

Pourriez-vous revenir sur ce que cela veut dire traduire pour vous ?

Louise Boudonnat : Comme je le disais, traduire pour moi c’est une musique, il faut que ça passe à travers le corps, et il faut un accord avec l’écriture de l’auteur.

En traduisant, on continue le vivant à l’intérieur d’un texte, un texte ce n’est pas des mots morts, mais c’est un flux, le souffle, la respiration. Traduire pour nous permettre d’élargir notre propre pensée et notre propre façon de vivre le monde : c’est ce que doit faire la littérature, il me semble.

C’est ainsi que le pensait Benjamin, « tenter de retrouver ce lieu promis et interdit où les langues se reconnaîtront et s’accompliront », ce qui est impossible bien sûr, mais c’est ce chemin qui insuffle sa vitalité.

Le travail du traducteur est souvent perçu comme une activité solitaire. Cependant, quelles sont vos interactions avec l’éditeur et l’auteur, par exemple ?

Louise Boudonnat : Le travail, il est vrai, est solitaire, mais, en même temps, c’est un travail d’extrême proximité avec la langue. J’échange peu en général avec l’auteur, parce que s’il y a eu des doutes, souvent, ils vont se défaire au fil des relectures. Avant de me lancer et de donner le premier son, je lis des dizaines de fois le texte et souvent n’importe où, le livre m’accompagne.

Traduire, c’est également une aventure humaine, je rencontre les auteurs et les éditeurs italiens et français, on parle aussi d’autres choses que du texte. Quand je l’envoie à la maison d’édition, il n’y a pas un véritable travail de réécriture derrière – comme il arrive, en revanche, en Italie.

Dans mon cas, je n’ai pas beaucoup collaboré avec de grosses structures : c’est un petit travail d’équipe, qui est aussi un travail de connaissance de l’autre. J’ai toujours trouvé les auteurs avec qui j’ai travaillé d’une grande humilité et donc ils ne créent pas de hiérarchies.

Mise à part votre difficulté initiale à entrer dans le texte, pendant la traduction d’Absolutely Nothing, avez-vous rencontré quelque problème particulier ?

Louise Boudonnat : Je n’avais pas trouvé la clé au départ, j’avais bloqué parce que je n’entendais pas, je ne pouvais pas être entièrement là en raison de contraintes personnelles douloureuses qui envahissaient tout. Cela était le principal problème.

Mais, en général, quand le texte est bon, je ne crois pas qu'il y ait de vraies difficultés pour le traducteur. Cela coule presque de source, c’est très grisant même. Cela peut prendre du temps, bien sûr. Après, il faut considérer qu’une traduction est toujours contextuelle parce que vivante, c’est une interprétation et demain elle sera différente.

Quels sont les auteurs que vous cherchez à proposer aux éditeurs français ?

Louise Boudonnat : Je dirais : des auteurs qui ne racontent pas forcément des histoires, mais ont un univers bien trempé, un style fort. Je voudrais par exemple traduire Alessandro Raveggi, et son Grande Karma, mais c’est compliqué de lui trouver un éditeur ; ou Davide Orecchio, Vanni Santoni, c’est difficile, car la France a souvent une image un peu exotique de l’Italie, comme l’Italie de la France.

Plus précisément, ce qui m’intéressait avec Vasta, au delà de sa virtuosité à casser la linéarité du récit, c’était l’autobiographie mêlée au grand pouvoir de la fiction. La France a été le pays de l’autofiction, du grand débordement de l’ego, et en Italie, même s’il y a des tentatives en ce sens, je trouve souvent qu’on reste dans une narration finalement assez classique, un en deça.

En revanche, Vasta plonge en lui-même avec cette incroyable arborescence, ses zigzags, ce sens particulier de la matière et de l’espace. Il déploie, me semble-t-il, quelque chose de nouveau dans la littérature italienne.

Comment voyez-vous, donc, la littérature italienne traduite en France ?

Louise Boudonnat : Ce qu’il y a de plus singulier et de plus profond de la littérature italienne ne me semble pas encore traduit en France. Dans ce qui passe les Alpes il y a beaucoup des redites, des histoires d’enfants, d’adolescents, des sagas familiales et leurs stéréotypes comme dans les livres d’Elena Ferrante qui m’ennuient. Je trouve que Giorgio Vasta est totalement en dehors de ce champ-là. Je le considère comme un auteur très novateur.

Comment se situe Giorgio Vasta dans le panorama littéraire italien ? Peut-il être considéré comme un écrivain en quelque sort « atypique » ou « peu italien » ?

Louise Boudonnat : Je le définirai comme un écrivain de langue italienne qui a son univers : à un moment donné, la langue n’est plus importante, c’est l’univers qui est important. Donc je ne voudrais pas réduire Vasta à l’Italie, comme Lodoli à Rome (ce dernier, même s’il n’écrit que sur Rome, il est, à mon avis, le plus dostoïevskien des écrivains italiens, avec un sens inné de la parabole). Ces auteurs vont au-delà d’un territoire : ils ont une portée universelle, ils nous aident à penser et à être vivants.

À travers quels canaux les textes italiens arrivent en France ?

Louise Boudonnat : Cela dépend des éditeurs qui traduisent les ouvrages. Il y a bien sûr des éditeurs consensuels, qui regardent d’abord les auteurs ayant remporté le prix Strega ou le prix Italo Calvino. Dans le contexte de l’édition d’indépendante, ce sont souvent les traducteurs à proposer les ouvrages directement. Il est important de construire un réseau, de se déplacer, de rencontrer des auteurs en Italie. Mais l’édition traverse une crise importante et il y a aussi l’avancée de l’IA qui changera le travail des traducteurs.

Est-ce que traduire c’est un métier difficile ?

Louise Boudonnat : Traduire c’est faire des choix, c’est de l’écriture à part entière. Nous prenons beaucoup de risques et amenons de la pensée. C’est un métier trop invisible, compliqué et en même temps merveilleux. D’après moi, on ne pourra pas brider cette circulation des langues même avec les changements liés à l’IA.

Cet entrelacs entre les infimes nuances de chaque langue et l’humanité qui va avec. Mais c’est un avenir qui dépendra aussi beaucoup des choix des éditeurs. Chaque traducteur a sa métaphore pour décrire son métier. Anna d’Elia, en Italie, parle en termes de cartographie ; d’autres affirment que la traduction est un ailleurs, d’autres encore utilisent l’image évidente de la passerelle et du pont.

Moi qui ne suis pas passée par la fac d’italien, je ne me suis jamais penchée sur la page seule, je n’aime pas décortiquer la phrase ou le mot, je suis toujours emporté par l’essence du texte. Tenter de toucher ce quelque chose au-delà des mots qui relie tout.

Peut-être, pour cela, je me sens plutôt jouer une partition qu’il faut longuement répéter. La traduction, ce n’est pas de la perte : un interprète peut faire une fausse note, et un traducteur peut se tromper sur un mot, mais l’important c’est de s’accorder et de garder la justesse du souffle qui vous traverse.

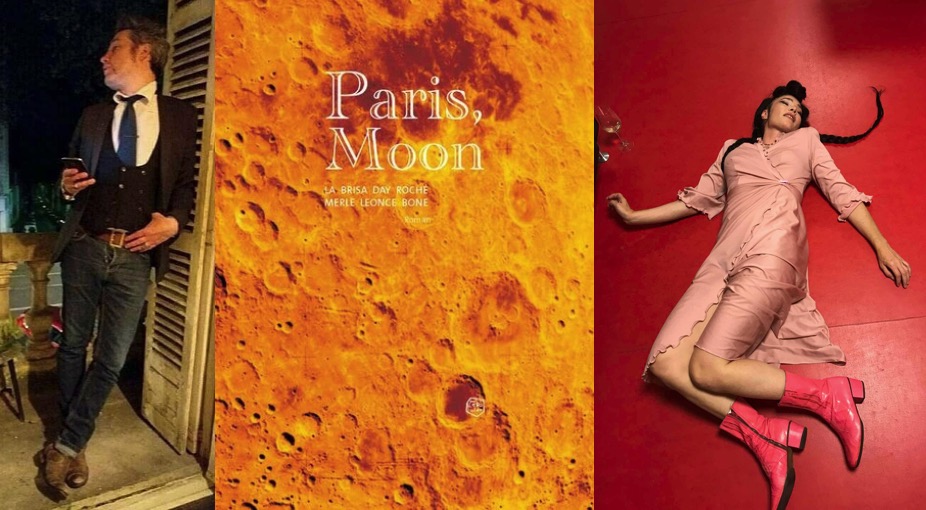

Absolutely nothing. Histoires et disparitions dans les déserts américains

Paru le 06/04/2023

317 pages

Editions Verdier

24,00 €

Commenter cet article