Malaise dans l'Éducnat : “Mes élèves me donnent matière à espérance”

Qu’est-ce que la précarité ? Qu’est-ce que le démantèlement méthodique du service public ? Qu’est-ce qu’être un professeur précaire dans le secondaire, de surcroît « (grand) remplaçant » dans les territoires abandonnés de la République ? Qu’est-ce qu’enseigner et transmettre ? Autant de questions qui interpellent notre temps. Propos recueillis par Faris Lounis.

À l’heure où la rentrée scolaire est troublée en France par une nouvelle panique morale (une clownerie pathologiquement hystérique) sur la question musulmane, à savoir l’interdiction des abayas dans les écoles publiques – d’aucuns laissent entendre et font croire que cette interdiction réglerait tous les maux dont souffrent le système scolaire français : le manque chronique des professeurs, la détérioration leurs conditions de travail, la baisse du niveau de vie et la paupérisation des ménages, la ghettoïsation, la crise climatique, etc.

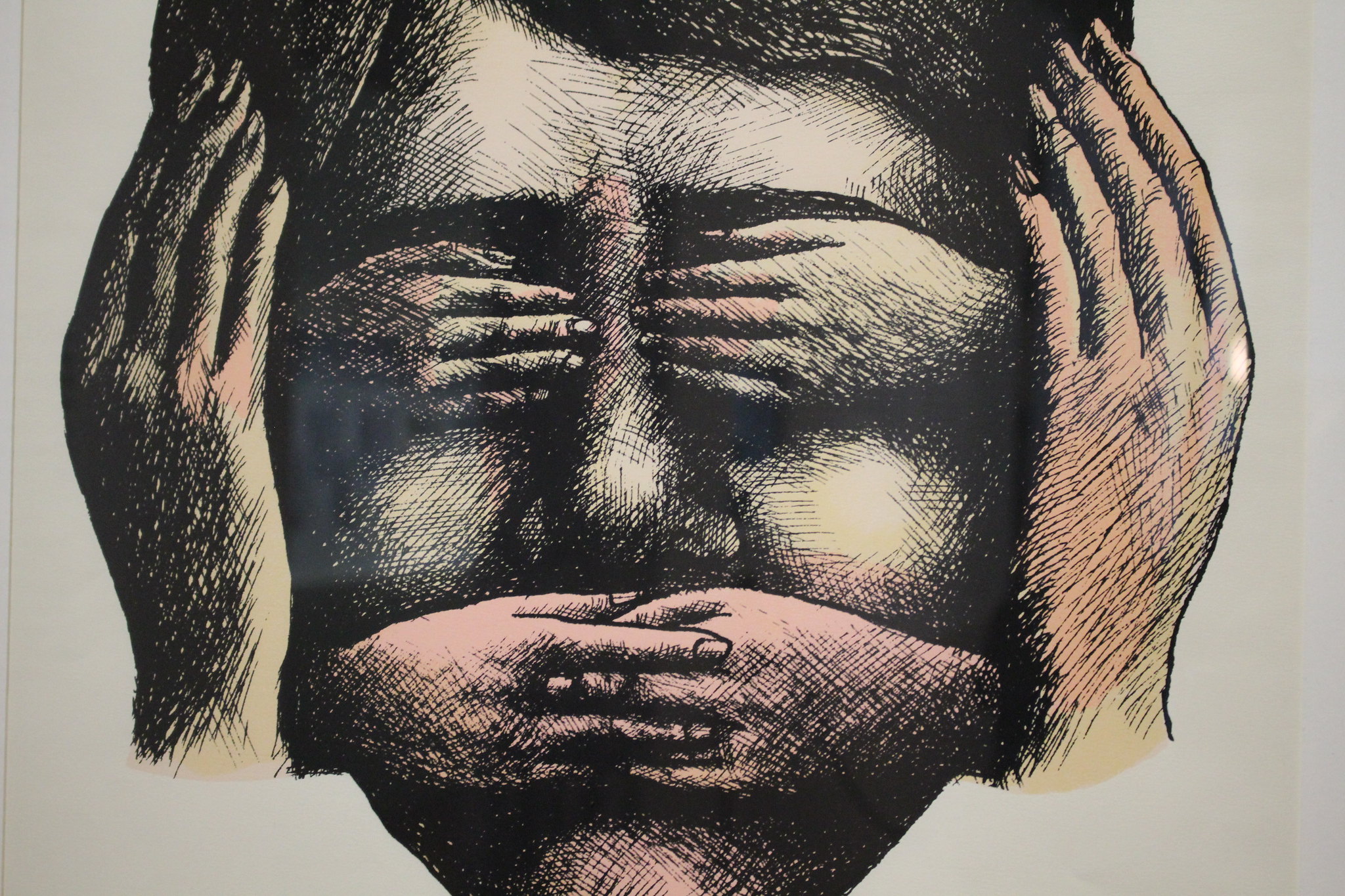

Mais aussi par l’assassinat d’un professeur de lettres modernes de 57 ans à Arras – le regretté Dominique Bernard, Nedjib Sidi Moussa, docteur en science politique et professeur d’histoire-géographie dans le secondaire, auteur entre autres de La Fabrique du Musulman (2017) et Histoire algérienne de la France (2022), publie, en témoin et acteur de la précarité, Le remplaçant. Journal d’un prof (précaire) de banlieue. Il y dédramatise les grands discours de la régression en démocratie et nous livre son témoignage sur une histoire qu’on souhaite rarement regarder de face.

« … j’appartiens à l’armée de réserve du prolétariat intellectuel sacrifié sur l’autel des contre-réformes du service public de l’enseignement supérieur. »

– Nedjib Sidi Moussa, extrait d’un entretien accordé au média Les Influences, 2021.

Alliant le particulier et l’universel, ce Journal, loin d’être l’épanchement d’un ego en quête de reconnaissance et de réconfort, défait les clichés et brise les idées reçues sur les quartiers populaires et leurs habitants. Il livre une radioscopie du temps présent et donne à voir l’humanité de ceux qu’on souhaiterait « reciviliser ». Le régime d’historicité y est dominé par l’accélération de plusieurs crises, notamment celles du paradigme capitaliste actuel, de la gauche et du climat. Le concentré de leurs conséquences sur les classes populaires peut se lire dans les écoles publiques de certaines enclaves populaires et régions rurales françaises.

F.L : La question sociale est l’enjeu central de ton Journal. Le démantèlement systématique du service public t’obsède ; la casse des structures associatives et militantes et la dépolitisation massive des classes populaires — tes élèves y compris — t’inquiètent énormément. La pauvreté aussi, surtout quand tu écris : “l’angoisse des fins de mois, l’absence de loisirs et de vacances, les courses dans les rayons ‘‘premier prix »’, une vie privée à bon marché, l’impossibilité de se projeter au-delà de six mois et un débat sur la retraite qui se résumerait à l’alternative suivante : cyanure ou revolver ?”. Peux-tu nous en dire un peu plus ?

N.S.M : En effet, la question sociale se retrouve à chaque page ou presque de mon journal dans la mesure où il décrit le quotidien d’un enseignant précaire de la banlieue parisienne, issu du prolétariat immigré, élevé dans une famille musulmane, et dont les élèves présentent les mêmes caractéristiques dans leur écrasante majorité. Par conséquent, ma routine professionnelle, ma vie privée et mes engagements publics me renvoient sans cesse à cette problématique fondamentale de nos sociétés contemporaines, mais que l’on aborde trop souvent à travers des discours misérabilistes ou populistes. Sans doute parce que les intervenants habituels, rompus à l’art de la controverse stérile, répondent davantage à un agenda électoraliste — pour les professionnels de la représentation — et sensationnaliste — pour les relais d’opinion.

CHRONIQUE – Prof précaire en banlieue... ou la guerre des mémoires

En me situant sur un tout autre registre, et grâce au récit à la première personne — permettant de coller au plus près à une réalité qui échappe aux couches les plus favorisées —, je crois pouvoir rendre compte de la catastrophe en cours, sans rien céder au catastrophisme ambiant qui finit par nous brider dans l’expression de nos désirs et nous paralyser collectivement. Malgré la conjoncture actuelle ou la dégradation du service public, mes élèves me donnent matière à espérance et m’obligent à envisager un futur commun, avec eux, pour eux. Et ce futur n’aura pas la même saveur si devaient disparaître, sous les coups de boutoir du capitalisme, les services publics (école, santé, transports, etc.), associations laïques, syndicats indépendants, médias généralistes, etc.

F.L : Du 8 janvier au 10 juillet 2022, tu as témoigné d’une partie, mouvementée et pleine de tension, de ta vie de professeur “(grand) remplaçant” dans le secondaire. Quel parcours t’a mené à exercer ce métier ? Quelles sont les raisons de ce témoignage ?

N.S.M : Après avoir soutenu une thèse en science politique en décembre 2013 — il y a maintenant dix ans —, on m’avait fait croire qu’avec un peu de patience, je finirais par être recruté à l’université publique pour devenir enseignant-chercheur, un métier pour lequel j’avais été formé grâce à l’argent du contribuable et que j’ai depuis exercé dans plusieurs établissements en tant que vacataire. Une situation qui ne pouvait être que temporaire, mais qui a duré bien trop longtemps...

De fait, candidature après candidature, je me heurtais aux mêmes échecs et aux mêmes incompréhensions. Cela s’explique tout d’abord par la baisse du nombre de postes offerts aux concours. Mais il y a aussi un problème concernant la façon dont fonctionne l’institution universitaire, cette machine bureaucratique qui cultive l’entre-soi bourgeois, entretient le conformisme intellectuel et broie les “petites mains” invisibles pour assurer le prestige d’une caste privilégiée qui se divertit au gré des “guerres culturelles”.

Suite à une longue période de chômage, je n’ai pas trouvé d’autre emploi que celui de professeur contractuel dans le secondaire, ce qui représentait un compromis honorable. J’ai tenu à raconter ce qui relève du choc et de l’émerveillement en retournant au collège, dans un nouveau rôle et à un autre âge puisque 2022 correspondait à mon entrée dans la quarantaine. J’ai par exemple été troublé en réalisant que j’avais le même âge que les parents de mes élèves de sixième, moi qui n’ai pas d’enfant. Cela peut donner lieu à des interactions particulières, surtout avec ceux, nombreux dans le ghetto français, qui vivent dans des familles monoparentales — donc leur mère — et qui ne voient pas, peu ou plus leur père.

F.L : Outre les dates et les faits historiques, l’enseignement de l’histoire-géographie consiste, selon toi, surtout face à des classes dont le capital culturel n’est pas trop élevé, en l’enseignement de la langue, de la rhétorique, de l’écriture, du savoir-lire et du savoir-être. Est-ce qu’on peut voir ici une mise en pratique de la distinction entre la transmission et l’instruction ?

N.S.M : Il y a plusieurs façons d’envisager le métier d’enseignant qui est une relation asymétrique entre un adulte et des enfants, encadrée par toute une série de contraintes imposées par l’institution scolaire (bâtiments, effectifs, horaires, moyens, programmes, règlements, statuts, etc.), mais aussi par l’environnement de travail, ce qui permet de rappeler que l’école n’est pas un sanctuaire, encore moins dans les territoires “abandonnés” de la République, qu’il s’agisse d’établissements classés Réseau d’éducation prioritaire (REP) ou non. Enseigner l’histoire, c’est apprendre aux jeunes générations à se repérer dans le temps, enseigner la géographie, c’est leur permettre de se situer dans l’espace, quant à l’Enseignement moral et civique (EMC), son objectif est de former les citoyens de demain.

Mais la mise en œuvre des apprentissages est extrêmement variable d’un établissement à l’autre, voire d’une classe à l’autre, en fonction des éléments qui la composent et de l’ambiance qui y règne. Ainsi, les tensions rencontrées par nos élèves au sein de leur famille ou dans leur quartier se répercutent nécessairement au collège ou au lycée, avec des modalités propres à chaque âge — on se souvient tous de ce que peut signifier l’adolescence —, à leur génération — particulièrement exposée aux réseaux sociaux — et à leur milieu — relégation, discrimination, etc.

Par conséquent, ma pratique ne peut se limiter à réaliser des frises chronologiques, dessiner des cartes mentales ou discuter des droits humains. Par-delà la transmission de savoirs et de savoir-faire, il y a aussi ce qui touche au savoir-être, ce qui passe par la maîtrise de la langue et la compréhension des règles du jeu social, non pas pour formater les élèves, mais pour leur donner la possibilité de les changer s’ils le souhaitent.

F.L : Tu es très critique, voire sceptique, vis-à-vis de la notion d’identité. Tu écris que tu es un “binational déchu”, un “franco -algéro-déprimé”. Pourquoi ? Tu ajoutes que les mots de “patrie, souveraineté, identité” te pourrissent la vie. Est-ce ces notions en soi que tu trouves problématiques ou leur instrumentalisation ?

N.S.M : J’ai tenu mon journal durant la commémoration du soixantième anniversaire de l’indépendance algérienne qui a une signification toute particulière pour moi dans la mesure où ma famille s’est battue contre le colonialisme avant de devoir fuir la terre qu’elle avait contribué à libérer pour échapper à la répression du Front de libération nationale (FLN) – après avoir subi les exactions de l’armée française, de supplétifs ou de colons. En effet, mes aïeux avaient eu le tort de rester fidèles au pionnier du nationalisme révolutionnaire, Messali Hadj, et n’ont eu d’autre choix que de se réfugier en France pour échapper à une mort certaine.

Ce drame fondateur, qui m’a tourmenté durant ma prime jeunesse, a néanmoins constitué un moteur pour mon engagement et ma formation. Mais il m’a fallu entamer une thèse sur le sujet — en passant du temps en Algérie, en interviewant des militants et descendants, en travaillant sur la presse, en consultant les archives, etc. — pour m’émanciper de l’obsession des origines et me libérer d’un certain romantisme révolutionnaire. Ce parcours doctoral, qui m’a permis de me construire et de m’affirmer, a débuté avec l’arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir et l’imposition du thème de “l’identité nationale” en 2007.

J’ai compris assez tôt que je ne serai jamais reconnu comme un véritable Algérien ou comme un authentique Français — en raison de mon pedigree et de mes options philosophiques — mais que cela ne constitue pas un drame, même si cela pèse sur mon quotidien. En revanche, ce qui me semble pathétique, c’est bien la crispation identitaire qui amène nos contemporains à s’écharper sur ce qu’ils pensent être au lieu de débattre de ce qu’il faudrait faire.

F.L : Ton Journal se termine sur un enthousiaste appel à prendre le large, un désir de cosmopolitisme. Peux-tu nous dire un peu plus sur cette belle utopie qui s’appelle “la Françalgérie”, le “doux pays de ton enfance” ?

N.S.M : J’ai été élevé par des prolétaires, des réfugiés et des survivants. Ce n’est pas anodin. Et ça laissera des traces, pour longtemps encore. Néanmoins, cela m’amène à avoir une sympathie instinctive pour tous les exploités et les persécutés à travers le monde, sans forcément approuver d’une manière inconditionnelle les formes prises par leur résistance à l’oppression. Je mesure la sensibilité de la question nationale — pour en avoir hérité, pour avoir travaillé le sujet et pour l’enseigner —, tout comme celle de la question binationale qui a adopté chez moi les contours de la Françalgérie, comme d’autres peuvent être indo-britanniques ou américano-mexicains, avec ce que cela comporte comme joies et tensions.

Mais le pays de mon enfance, c’est d’abord mon Nord natal, le Valenciennois, les maisons en briques rouges, les bistrots au coin des rues, les usines qui ferment et les champs qui disparaissent. C’est aussi les réunions familiales, à l’occasion des fêtes religieuses, où les enfants se retrouvent après l’école, tandis que les adultes commentent l’état du monde avec l’accent de la Mitidja. En un sens, c’était l’Algérie dans la sphère privée et la France dans l’espace public, même si cette séparation arbitraire n’avait rien de parfaitement étanche et se voyait subvertie par mille et une interactions, au grand dam des nationalistes, qu’ils soient imberbes ou moustachus.

Si je n’oublie pas ce qui me semblait primordial à l’adolescence, j’aspire désormais, et plus que jamais, à un monde plus vaste malgré les murs qui s’élèvent, malgré les frontières ethniques, nationales et religieuses que l’extrême droite cherche partout à consolider. En langue anglaise, cosmopolitan, maverick et underdog sont des mots qui résonnent agréablement à mes oreilles de quadragénaire. Ils peuvent même constituer une feuille de route enthousiasmante pour les années à venir.

Crédits photo : Nedjib Sidi Moussa

Le remplaçant. Journal d’un prof (précaire) de banlieue

Paru le 08/09/2023

224 pages

L'Echappée

18,00 €

Commenter cet article