“Les monstruosités en Ukraine dépassent même les scénarios les plus noirs”

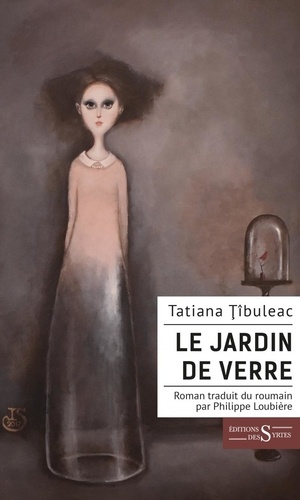

« Considérée de seconde main par les Russes, la langue des Moldaves a été mutilée. Si, dans un amphithéâtre, il y avait 50 étudiants moldaves et un seul étudiant russe, le cours devait avoir lieu en langue russe. » Entretien avec Tatiana Țîbuleac, écrivaine roumaine (originaire de la République de Moldavie), Prix de littérature de l'Union européenne pour Le Jardin de verre, éd. des Syrtes, traduction de Philippe Loubière.

Le 25/10/2022 à 10:05 par Cristina Hermeziu

3 Réactions | 549 Partages

Publié le :

25/10/2022 à 10:05

3

Commentaires

549

Partages

Écrire aujourd’hui un roman sur la cohabitation tendue entre deux peuples - dont l’un est russe, semblerait une prouesse très à propos, greffée sur l’actualité dramatique de la guerre en Ukraine. C’est déjà chose faite par un très subtil roman, paru pourtant avant l’irruption du conflit : Le jardin de verre de l’écrivaine roumaine Tatiana Țîbuleac, Prix de littérature de l’Union européenne en 2019. Publié en français en 2020 aux Éditions des Syrtes (traduit du roumain par Philippe Loubière), le deuxième roman de l’écrivaine roumaine est d’une étonnante actualité. Et pour cause.

L’héroïne du roman s’appelle Lastotchka, une fillette de sept ans qui raconte son enfance, sordide et miraculeuse, glaneuse de verre dans un quartier pittoresque de Chișinău où, dans les années 1980, le russe et le roumain se disputent le droit de cité. Écrivaine roumaine vivant actuellement à Paris, Tatiana Țîbuleac est née et a grandi à Chișinău, la capitale de la République de Moldavie. Au temps de son enfance, si on demandait un pain en russe à la boulangère du coin de la rue, elle n’avait pas le droit de répondre en roumain.

Tiraillée, au gré de l’Histoire, entre deux sphères d’influence voisines que tout oppose — l’une latine, l’autre slave — la Moldavie développe une culture hybride basée sur la cohabitation tendue au quotidien entre roumanophones et russophones. Intégré à la fin de la Seconde Guerre mondiale à l’Union soviétique, ce petit pays proclame son indépendance en 1991. Aujourd’hui, ses trois millions d’habitants parlent roumain — la langue officielle, mais aussi russe et ukrainien.

L’écrivaine Tatiana Țîbuleac décrypte, dans cet entretien, le combat subtil et âpre avec le russe d’une orpheline moldave qui tente de se construire entre les deux langues et de s’affranchir d’une hégémonie. Quel prix devra payer Lastotchka pour cela ? En écho à l’actualité, la réponse proposée par la romancière permet de mieux comprendre ce qui nous révulse dans la guerre qui bouleverse l’Europe et le monde entier.

Cristina Hermeziu : Le jardin de verre raconte le destin d’une fillette orpheline à Chișinău qui choisit de s’affranchir de la langue russe (la langue « noble ») et d’apprendre le moldave (la langue considérée comme inférieure). Dans quelle mesure s’agit-il d’une histoire sur les rapports de forces dans la société et donc d’un livre politique et historique ?

Tatiana Țîbuleac : Quand le livre est sorti, l’éditeur et moi avons eu du mal à le placer dans un seul genre littéraire. J’ai refusé d’écrire Le jardin uniquement comme un roman historique, même s’il y est beaucoup question de faits historiques et de politique. Les événements que j’y décris sont vrais.

Mon ambition a été d’écrire, en quelque sorte, un livre sur un destin qui s’élève au-dessus de l’histoire et non pas sur l’histoire qui écrase, la plupart du temps, les destins.

J’aimerais croire que j’ai réussi, et que les lecteurs y chercheront et y trouveront différentes clés de lecture, parmi lesquelles certaines sont de l’ordre de l’intime, secrètes, pas forcément « politiquement correctes », et qui touchent, parfois, au mystique. Toutefois, 30 ans après l’effondrement de l’Union soviétique et après 9 mois de massacre en Ukraine au cours d’une guerre cynique et monstrueuse, nous voilà de nouveau à la case départ.

Le côté fictionnel de mon livre s’est donc dissous et nous sommes revenus à des choses qui ne sont pas sujettes à interprétations. Pas de tolérance possible pour la Russie et son envie unilatérale de reconstruire un empire. C’est une longue réponse à la question de la langue, mais c’est une très bonne question pour commencer ce dialogue parce que tout a commencé avec la langue, que ce soit dans le livre ou dans la réalité. Une langue qui voulait rester grande à tout prix.

J’ai relu récemment quelques fragments de mon livre pour voir si aujourd’hui je les aurais écrits autrement, avec plus de dureté, avec moins de tolérance, sans une once de nostalgie, même pas envers l’enfance. À ma surprise, je les ai trouvés justes. On ne peut pas réécrire le passé, on peut seulement apprendre du passé.

Puisque vous dites que tout a commencé avec la langue, quel était le rapport de pouvoir entre le russe et le moldave en 1980 à Chișinău ?

Tatiana Țîbuleac : À Chișinău, comme dans d’autres capitales de l’URSS, la langue russe était bien sûr la langue des élites. C’était aussi le liant interethnique. Dans une ville où vivaient des communautés importantes de Russes, Ukrainiens et Juifs, le russe était la langue universelle qui simplifiait la communication. Dans la rue, elle n’était pas obligatoire, mais fortement recommandée. Par contre, dans une institution, la situation était toute autre.

Pour vous donner un exemple — si à l’université, dans un amphithéâtre, il y avait 50 étudiants moldaves et un seul étudiant russe, le cours devait avoir lieu en langue russe. Si, à la boulangerie, quelqu’un demandait un pain en russe, le vendeur était obligé de lui répondre en russe même s’il était d’ethnie roumaine. Il était impossible qu’un directeur d’hôpital, un ingénieur ou un enseignant occupent une telle position sans parler le russe. Même dans les localités rurales où la russification a été plus douce, tout poste de direction impliquait de connaître la langue russe et de se plier, sans doute, aux intérêts de la Russie.

Voilà pourquoi, en République de Moldavie, on est arrivé à la situation où des citoyens russes, qui ont vécu toute leur vie là-bas, parfois 50 ou 60 années d’affilée, n’ont jamais appris la langue locale. Je ne vais pas faire ici le procès de la dénationalisation, mais je crois que parmi les 15 Républiques consœurs de l’URSS, la Moldavie en a souffert le plus. La langue des Moldaves a été mutilée, on leur a imposé une langue fausse, un hybride entre des mots latins et des caractères cyrilliques. Pendant plus d’un demi-siècle, on a été obligés d'appeler la langue roumaine avec un autre nom (le moldave), de la considérer comme étant de seconde main, à en avoir honte. Voilà pourquoi les Moldaves ne se sont jamais sentis chez eux, ni en Roumanie, ni en Russie.

Dans votre roman, la fillette moldave ramasse des bouteilles sales, exploitée par sa mère adoptive, qui est russe. C’est aussi le roman d’une révolte identitaire. Dans votre enfance ou plus tard, en tant que journaliste en République de Moldavie, avez-vous été témoin de tels cas de débats intérieurs et de renaissance douloureuse ?

Tatiana Țîbuleac : Lastochka dit quelque part que l’on ne peut pas haïr la langue dans laquelle on connaît tous les contes. La grande majorité des enfants nés en URSS, ayant grandi là-bas, ressentaient la même chose. Il ne faut pas oublier que c’est la langue de presque toute notre enfance — la langue des dessins animés, des fêtes à l’école, des jeux dans la cour, celle de nos émissions préférées, et, plus tard, celle des films et des tubes. 90 % des productions pour enfants étaient en russe. Le russe était aussi la porte vers le monde. Les premiers grands écrivains étrangers, je les ai lus en russe. Et pour cause : en Moldavie, les traductions en langue roumaine n’existaient tout simplement pas.

Ces livres-là, en roumain, étaient considérés comme propagandistes et illégaux. On les trouvait avec grande difficulté, on en faisait de la contrebande depuis Moscou ou Odessa où, — ironie du sort, ils étaient vendus comme livres de littérature étrangère. J’ai expliqué ces choses-là pour vous montrer qu’une révolte aurait été difficilement envisageable pour un enfant. Même dans les familles nationalistes, familles avec des liens très forts avec la Roumanie, les parents faisaient très attention à ce qu’ils racontaient aux enfants à la maison. De peur que certaines choses ne soient répétées à l’école. Un enfant qui aurait parlé de telles choses en public n’avait aucun avenir.

Est-ce que ça a changé après la déclaration d’indépendance en 1991 ?

Tatiana Țîbuleac : Oui, bien sûr. Les lettres et le nom de la langue ont changé d’un jour à l’autre. L’attitude envers la langue russe aussi. L’indépendance a été le moment où pour la première fois, nous, la génération née dans les années 1980, nous avons dû revoir nos valeurs. Combien on laisse derrière nous et qu’est-ce qu’on emporte avec nous ? Quelle partie, de ce qui nous définit, relève d’un choix et quelle autre est profondément ancrée en nous ? C’est de ce questionnement-là que Le jardin de verre est né.

Je disais qu’en 1989 on avait dû revoir pour la première fois nos valeurs. Nous vivons maintenant un moment identique, un moment de révision et de reset. Après la guerre en Ukraine, non seulement la carte géopolitique du monde va changer, mais l’importance de la langue russe aussi. J’ai toujours pensé qu’une langue doit être séparée de la politique, d’un régime, mais en ce moment précis cela me paraît presque impossible.

Dans le récit de Lastochka, il y a une scène dure, très probablement symbolique. La jeune Lastochka subit un viol de la part d’un Russe. Comment faut-il interpréter cette scène ?

Tatiana Țîbuleac : La scène du viol n’a pas été conçue comme une métaphore politique, bien que de nombreux lecteurs l’aient interprétée de la sorte. Des années sauvages ont suivi la Perestroïka, en Moldavie, où une grande criminalité est née des troubles sociaux. Des meurtres, des viols, des vols avaient lieu tous les jours.

Les viols des jeunes filles et des femmes sont probablement les souvenirs les plus épouvantables de ces années-là. Je me rappelle qu’adolescente, j’avais non seulement peur d’être violée, mais aussi celle d’être accusée de l’avoir provoqué. Parce qu’une femme était toujours considérée coupable de ce qui lui arrivait.

Puisque vous avez écrit, à travers l’histoire de Lastochka, sur les tensions entre les russophones et les roumanophones, mais également sur la solidarité merveilleuse entre voisins d’origines et de cultures différentes, quel regard portez-vous sur la guerre d’Ukraine ?

Tatiana Țîbuleac : J’ai toujours eu cette conviction que la Russie allait essayer tôt ou tard de reconstituer son empire, mais les monstruosités dont nous sommes témoins en Ukraine dépassent même les scénarios les plus noirs. Je ne crois pas exagérer si je dis qu’une guerre en Europe me semblait plus plausible qu’une guerre entre la Russie et l’Ukraine. Par rapport à toutes les autres anciennes républiques soviétiques, l’Ukraine était la plus proche de la Russie, du point de vue de la langue, des liens culturels et historiques.

De nombreux Ukrainiens continuent à parler chez eux en russe et c’est précisément l’aspect qui désarçonne le plus les Occidentaux qui reçoivent des réfugiés ukrainiens. D’où la confusion que les Ukrainiens seraient, finalement, un peuple russe. Il n’en est rien. L’Ukraine est un pays indépendant et leur langue n’est pas la langue russe. De plus, l’idée que ce conflit serait une guerre fratricide est une tentative de simplifier les choses, de les rendre banales. L’Ukraine paye aujourd’hui le prix de son refus de s’identifier à la Russie. Les Ukrainiens ont une langue et un état indépendants et ils les défendent.

La littérature doit-elle être toujours du côté des contre-pouvoirs ? Quel est le rôle de l’écrivain dans ces moments-là ?

Tatiana Țîbuleac : Je ne crois pas à la littérature engagée, bien que son but puisse être noble. Je viens probablement d’un endroit où j’ai trop souffert à cause des gens du milieu artistique obligés de pactiser avec le pouvoir en place d’une façon ou d’une autre. Car le pouvoir a trop souvent changé. Je pourrais aussi dire que la vie personnelle de l’artiste ne me regarde pas, mais ce ne serait pas vrai non plus, je ne crois pas à la possibilité pour l’écrivain de s’isoler totalement de la réalité sociale.

Personnellement, la question à poser n’est pas ce que l’écrivain devrait écrire par temps de guerre, mais plutôt ce qu’il ne devait pas écrire. Malheureusement, il y a beaucoup d’artistes qui servent la machine de propagande du pouvoir, et c’est précisément ce qui me semble le plus grave : vendre son talent pour maquiller le visage de la terreur.

Faire l’expérience de plusieurs cultures est une richesse en soi et une chance. Qu’est-ce que vous avez perdu, et qu’est-ce que vous avez gagné en quittant la Moldavie pour vous installer en France ?

Tatiana Țîbuleac : Il y a des gens qui, s’ils partent, soit laissent tout derrière eux, soit prennent tout avec eux. J’ai en permanence avec moi tout ce qu’il me faut. Car c’est par l’écriture que je rentre au pays quand j’en ressens le besoin.

Qu’est-ce que veut dire votre nom, imprononçable en français, Țîbuleac ?

Tatiana Țîbuleac : C’est un nom ukrainien. Mon père est né dans un village près de la frontière avec l’Ukraine. Suivant les dialectes, mon nom signifie un tas de choses différentes : oignon, piment, acide, petit légume, bref — une sorte de Cipollino, un personnage que j’aime beaucoup et que j’ai d’ailleurs joué de nombreuses fois dans des spectacles étant enfant.

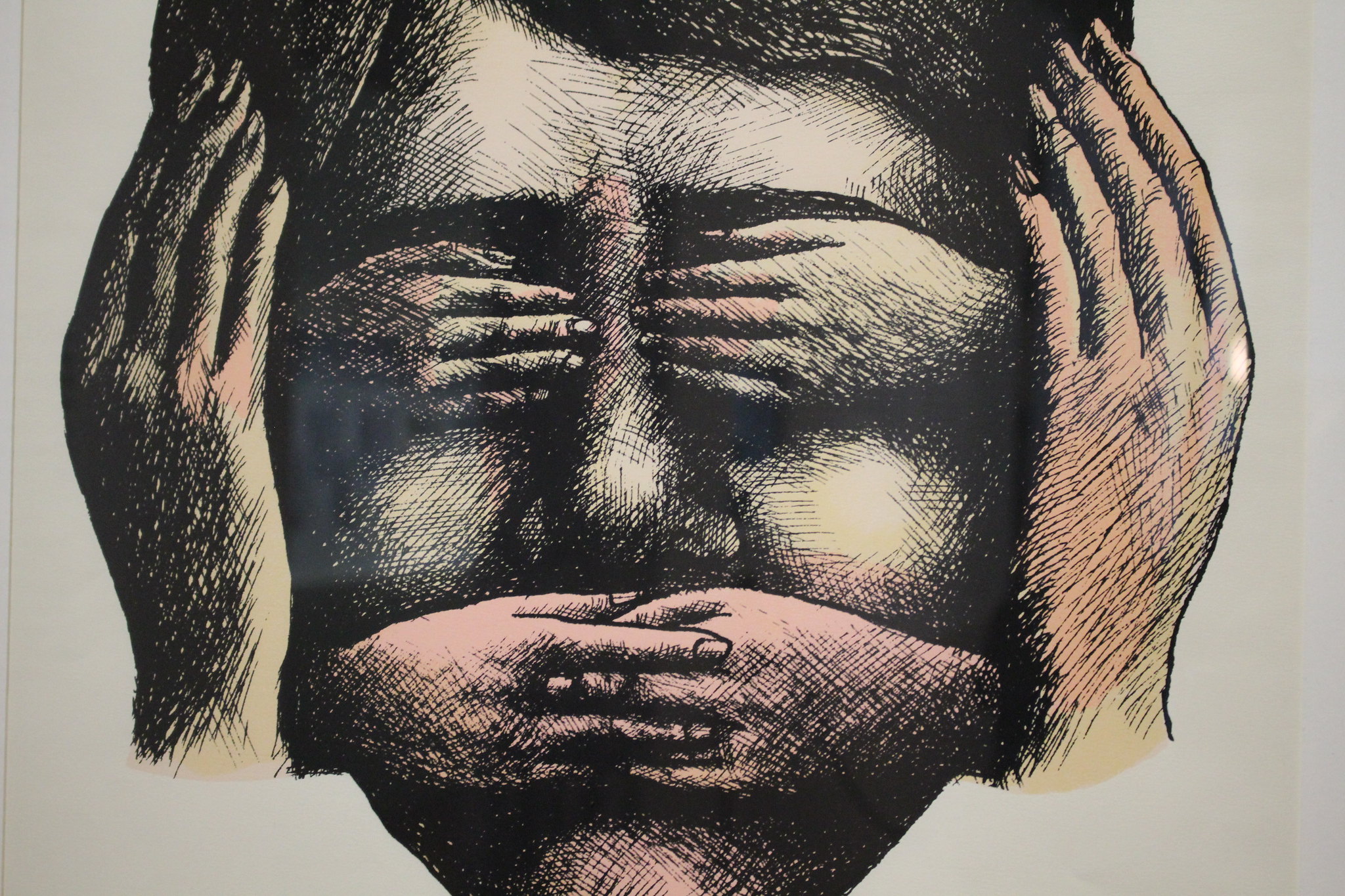

Crédits photo : Tatiana Țîbuleac, vue par Dirk Skiba

L'été où maman a eu les yeux verts

Paru le 12/04/2018

170 pages

Editions des Syrtes

15,00 €

Le jardin de verre

Paru le 19/03/2020

259 pages

Editions des Syrtes

17,00 €

3 Commentaires

SamSam

26/10/2022 à 08:52

Actualitté n'oublie de stimuler la lecture de son petit drame russophobe avec une photo de l'héroïne en pose publicitaire. C'est un métier, chroniqueur de cour.

Team ActuaLitté

26/10/2022 à 08:56

Bonjour

Hélas, hélas, trois trois hélas encore... comme vous avez raison : il est toujours de bon goût de placer une photo publicitaire pour attirer la compassion et la pitié.

Nous avions cherché une photo de réfugiée en guenille, mais nous avions par trop la crainte d'être démasqués.

Fort heureusement, votre vigilance nous maintient en éveil constant.

Une suggestion : serait-il possible de nuancer votre propos en parlant de drame tout court ? Parce que la Russophobie, dans la rédaction, personne n'a sa carte de membre.

Merci

jujube

26/10/2022 à 16:40

Vous parlez de "petit drame". Me permettez-vous de vous conseiller un bon opticien?