Légaliser le prêt d'ebooks, sauver des auteurs

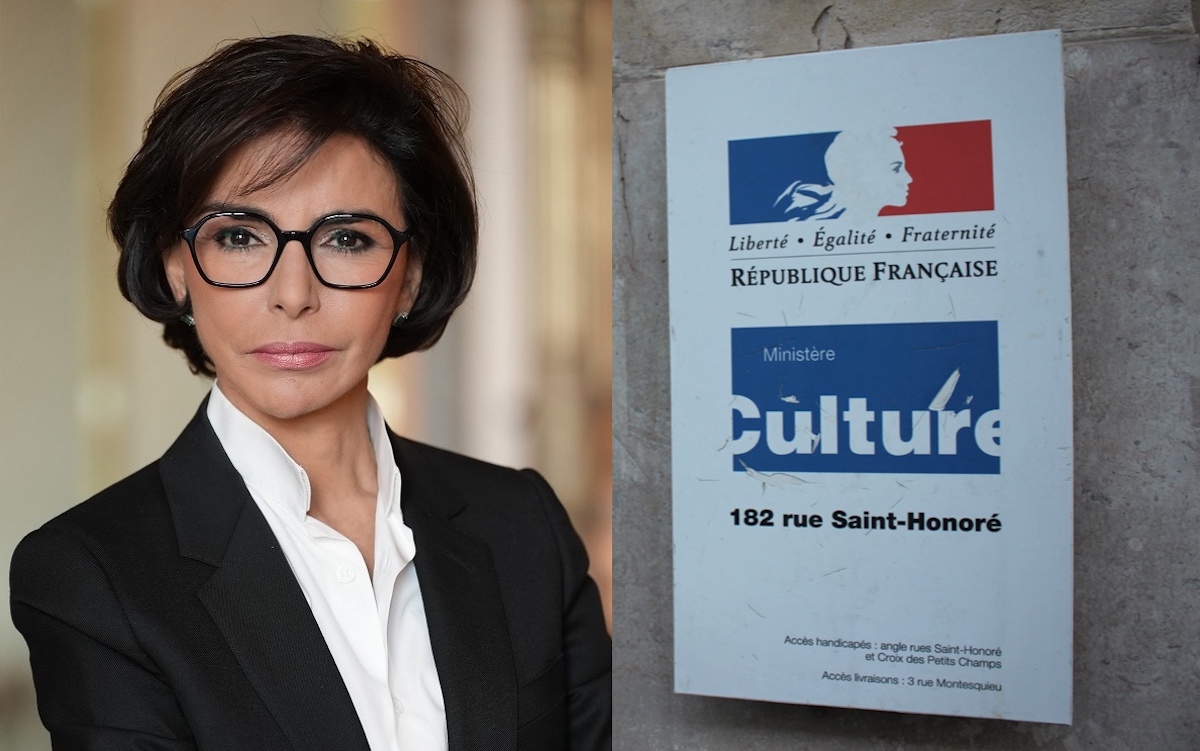

Le prêt numérique de livres reste un sujet qui divise : une solution technique permet aujourd’hui d’assurer un service minimum, mais encore insatisfaisant. Or, un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne laissait entrevoir une nouvelle possibilité pour les établissements de voir leurs catalogues s’enrichir considérablement. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, s’y oppose clairement : la guerre des tranchées dématérialisées se prolonge.

Le 27/10/2017 à 17:05 par Nicolas Gary

Publié le :

27/10/2017 à 17:05

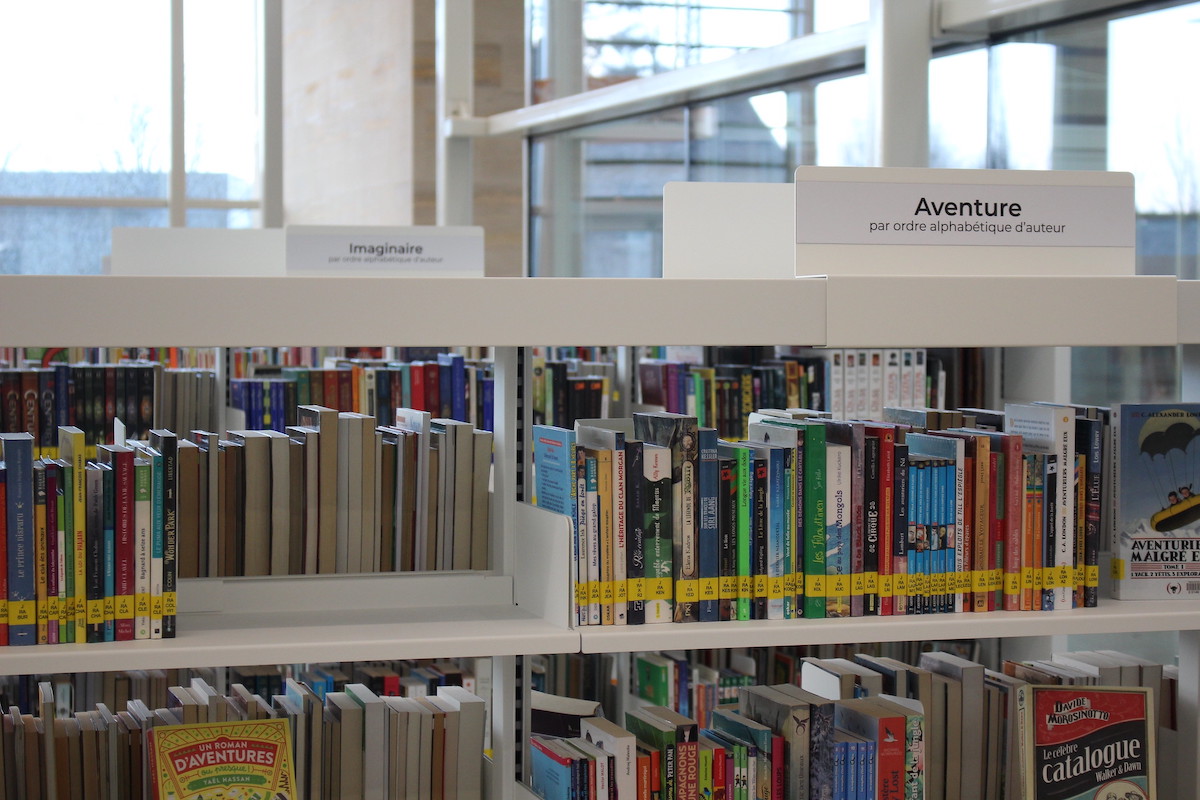

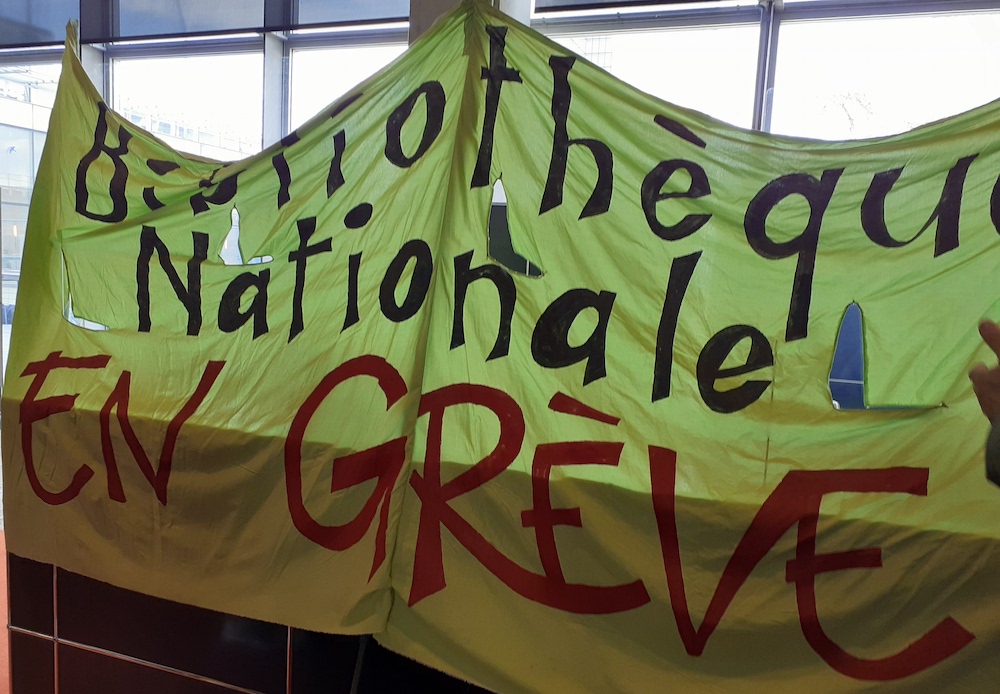

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

C’était à Francfort, salon du livre où la France était l’invitée d’honneur : considérant que l’arrêt de la CJUE introduirait une exception au droit d’auteur, Françoise Nyssen rejetait l’idée d’un prêt numérique de livres qui soit calqué sur celui des ouvrages papier. « Il ne faut pas systématiquement demander des exceptions, qui contiennent derrière l'idée d'affaiblir le droit d'auteur. Cela, il n'en est pas question », assurait la ministre.

Obtenir un catalogue plus complet d'ebooks à prêter

Le président de l’Association des Bibliothécaires de France, Xavier Galaup, s'étonne d'une telle prise position par la ministre. « Nous, bibliothécaires, souhaitons évidemment multiplier les modalités d’accès aux livres numériques. À ce jour, le modèle PNB est entré dans une phase plus efficace, mais l’on souhaiterait qu’il y en ait d’autres. » Et pour cause, quelle que soit l’évolution technique du Prêt Numérique en Bibliothèque, « le grand problème reste l’élargissement du nombre de titres ».

Dans le modèle PNB, les éditeurs vendent des licences d’accès aux bibliothèques, par l’intermédiaire des libraires, avec, certes, un accès qui peut être simultané – pas pour tous les éditeurs, Hachette et Albin Michel n’y sont pas encore. Mais la contrepartie financière est importante : l’éditeur choisit le prix, et par conséquent la rémunération des auteurs.

En face, il y a l’arrêt de novembre 2016, où la CJUE explique que la législation qui encadre le prêt papier s’appliquerait également au livre numérique. Un modèle One Copy - One User, qui permettrait aux établissements de disposer de l’intégralité de l’offre numérique. À ce jour, PNB ne disposerait que de 52 % de l’offre globale d’ebooks en français – comprendre, 52 % des ebooks vendus au grand public.

Depuis quelque temps, les coûts semblent diminuer, mais selon Alexandre Lemaire, de Réseau Carel, en charge de négocier pour les bibliothèques les licences, on ne verrait plus vraiment le nombre d’ebooks augmenter. Et le risque, à ce jour, est que l’offre se stabilise, justement. « Les éditeurs nous assurent qu’ils ont des difficultés avec les agents des auteurs étrangers, qu’ils imposent des restrictions ».

Des bibliothécaires pirates, partout en France ?

D’autant que, dans le même temps, les assurances données semblent de plus en plus irréalisables : « Depuis quatre ans, on nous assure que toute l’offre sera disponible, progressivement, en 2020 : ce n’est pas le sentiment que l’on a, ni la réalité. » Depuis 2015, en effet, l’offre d’ebooks aux bibliothèques stagnerait plutôt...

« Ce que l’on observe, ce sont un certain nombre d’éditeurs qui ne versent pas une partie parfois large de leur offre au catalogue PNB, y compris des auteurs français. Par ailleurs, il y a de très nombreux éditeurs carrément absents du catalogue proposé aux bibliothèques, notamment presque tous les indépendants mais pas seulement : des éditeurs importants comme L’Harmattan, De Boeck, Bordas, mais aussi, en jeunesse, L’école des loisirs et Fleurus, ainsi que des maisons aussi essentielles que Glénat et Delcourt en BD… »

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Le modèle One Copy - One User serait alors idéal : les bibliothèques achèteraient l’offre légale actuelle, sans plus de restrictions. Xavier Galaup explique : « Aujourd’hui, certains collègues achètent, en dehors de PNB, et mettent les livres sur liseuse, avant de les prêter aux usagers. En vertu de l’arrêt de la CJUE, et quoiqu’en pensent certains juristes, cette démarche se ferait dans le respect du cadre juridique. »

Et qu’importe que la France ne transpose pas la directive européenne. Alexandre Lemaire insiste : « PNB ne possède pas un système simple pour charger des ebooks sur des liseuses destinées au prêt, alors comment faire pour y parvenir, sans passer par un achat direct ? Cette pratique est pourtant essentielle pour faire découvrir la lecture numérique au grand public alors qu’elle peine à décoller en France et que les bibliothèques en mettant à disposition des dispositifs de lecture préchargés font un travail de popularisation remarquable et bénéfique à tous les secteurs du livre numérique. Les lecteurs « convertis » deviendront des emprunteurs mais aussi des acheteurs d’ebooks dans le futur… »

One Copy - One User : pas une solution idéale non plus

Aujourd’hui, les maisons se retranchent derrière les conditions de vente d’ebooks, qui interdisent « toute reproduction, adaptation ou représentation sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et particulièrement la revente, l’échange, le louage et le transfert à un tiers ».

L’arrêt de la CJUE donne des éléments pour cependant affirmer que la législation en vigueur permet bien ce prêt, et Xavier Galaup précise « qu’il y a une bonne centaine de bibliothèques qui le font déjà ». Les établissements recèleraient donc de vils pirates disposés à contrevenir au droit d’auteur ?

« Il ne faut pas non plus croire que le modèle décrit par la CJUE soit idéal : il ne fait que transposer le modèle du prêt physique – et impose des limites : PNB, a contrario, propose par exemple des usages multiples », précise le président de l’ABF. Autrement dit, les bibliothécaires ne sont pas dupes de la solution offerte : elle n’est qu’un modèle de plus, mais bienvenu en tant qu’il élargit l’offre pour les usagers.

Avec une législation, "tous les ouvrages seraient présents"

Alexandre Lemaire souligne : « C’est non seulement un droit pour les bibliothèques de pouvoir proposer à leurs usagers tous les titres existants mais aussi surtout une sécurisation des revenus pour l’auteur que pointait l’arrêt : le droit de prêt numérique modèle One Copy-One User c’est bien cela, la garantie de revenus établis. » Mais il appelle malgré tout « l’instauration d’une législation, parce qu’en ce cas, tous les ouvrages s’y retrouveraient, comme pour le papier ».

Et de regretter que « tout le monde ne joue pas le jeu de mettre son catalogue (ou tout son catalogue) sur PNB. C’était bien la base des 12 recommandations signées en décembre 2014 par l’interprofession ». Sauf qu’à ce jour « on est loin du compte. De plus, les bibliothèques doivent choisir un libraire par lequel acheter les titres de PNB. Or, les libraires eux-mêmes peuvent ne pas disposer de toute l’offre de PNB ».

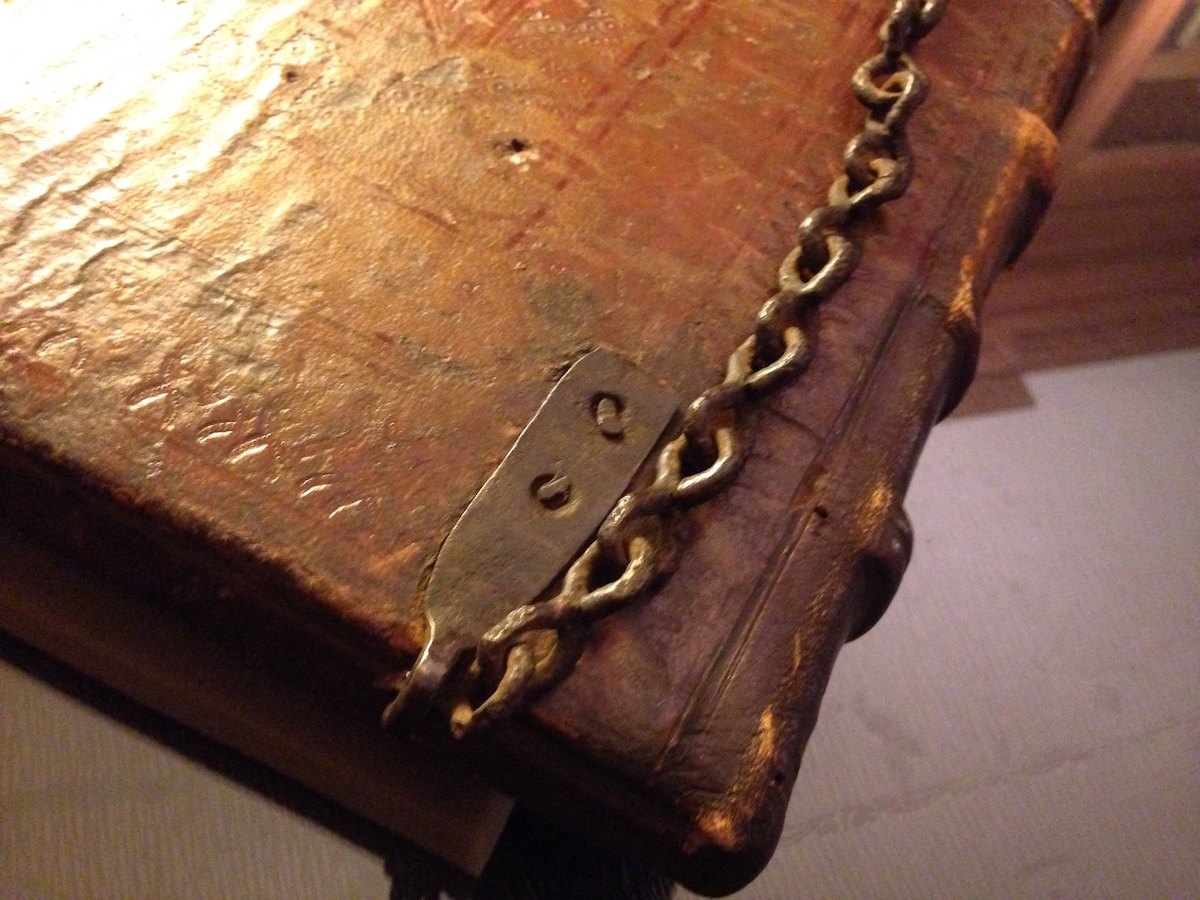

Charlotte Henard, CC BY SA 2.0

Réseau Carel ne souhaite toutefois pas qu’on se limite à un modèle One copy – one user. « Le modèle à simultanéité de prêts, par exemple, est beaucoup plus intéressant pour les usagers et pour une gestion optimale des acquisitions sans gaspillage des deniers publics ; il serait dommage de le perdre. » C’est pourquoi ils prônent un droit de prêt numérique qui ne limite pas au seul modèle homothétique du papier…

Aujourd’hui, la question que pose l’arrêt de la CJUE est simple : est-il valable uniquement pour les États où le droit national aurait transposé la directive en question ? Mais dans le cas français, où une législation française, qui ne transposait pas la directive européenne de 2006 mais celle de 1992 (dont celle de 2006 constitue seulement une réactualisation), a été adoptée entre ces deux années, peut-on considérer que la loi est une forme de mise en oeuvre de la directive ?

L’arrêt interviendrait alors comme une sorte d’amendement à la législation... « C’est ce qu’a conclu Eblida. »

Pas de prêt sans livres, donc sans auteurs

Geoffroy Pelletier, directeur de la Société des Gens de Lettres, note que, « sur le fond, nous devons favoriser les échanges entre auteurs et bibliothécaires ». À ce titre, il rappelle que les organisations des deux professions ont su se retrouver sur la question de la taxe que la SCELF tentait d’introduire auprès des établissements – et qui nuisait aux deux métiers.

Bien entendu, il est difficile pour la SGDL de rejoindre les attentes de Carel ou de l’ABF « sur la question de la simultanéité des prêts de livres numériques, sans que ne soit posée sur la table celle de la rémunération des auteurs ». D’autant que, dans le cadre de PNB, « il existe une grande diversité des contrats proposés par les éditeurs : il n’est pas possible de s’exprimer globalement sur le modèle ».

Quid, alors, du One Copy - One User ? « De toute évidence, ce serait une solution de rémunération pour les auteurs – c’est bien ce que la CJUE a souligné. Par ailleurs, c’est une bonne chose, si elle permet aux bibliothécaires de disposer d’une offre complète. » Mais l’un des points les plus intéressants serait celui qu’évoque Calimaq, juriste et bibliothécaire, dans un récent billet.

Hausse de la SCG et prêt d'ebook, l'hypothèse inattendue ?

En 2003, lorsque la législation est instaurée, et établit alors un cadre pour le prêt de livres papier, « la loi a instauré au terme d’un long débat une licence légale pour le prêt des livres en bibliothèque, accompagnée d’une rémunération versée par les établissements. Celle-ci a permis de financer la mise en place d’un système de retraite pour les auteurs, géré par l’Agessa », rappelle Calimaq.

Pour le directeur de la SGDL, Geoffroy Pelletier, ce rapprochement entre les difficultés sociales que vivent les auteurs – et qui iront en s’aggravant avec la hausse de la CSG – et le prêt de livres numériques « mérite que l’on se mette autour d’une table pour en parler concrètement, chiffres à l’appui. L’idée n’est pas forcément celle qui résoudra toutes les difficultés, mais nous gagnerions tous à l’examiner ».

Et Calimaq de conclure : « C’est précisément ce que Françoise Nyssen refuse de faire, ce qui non seulement risque d’être préjudiciable aux auteurs sur le plan de la rémunération directe, mais les prive aussi d’une chance de conforter leur statut professionnel. La couverture sociale des artistes-auteurs comporte aujourd’hui des prestations maladie, maternité, invalidité, décès ; des prestations familiales et une retraite, mais l’accès à ces droits est réservé à une petite minorité d’entre eux, en raison des conditions sévères d’affiliation à l’Agessa (toucher au moins 8703 euros de revenus artistiques en un an). »

En effet, « en ces temps de disette budgétaire, les sources nouvelles de financement public seront de plus en plus difficiles à trouver, alors que c’est précisément ce que permettrait de dégager une rémunération du droit de prêt numérique ».

Alors que la hausse de la CSG annonce clairement la couleur, avec le risque de plus en plus réel de frapper durement les auteurs, le ministère de la Culture serait avisé de prêter une oreille attentive.

mise à jour 28/10 :

Pour clarifier sa position, Calimaq apporte à ActuaLitté d'importantes précisions : « Je ne dis pas que le droit de prêt numérique doit venir compenser la hausse de la CSG. Je dis que c’est l’occasion de consacrer et de financer de nouveaux droits sociaux pour les auteurs. La hausse de la CSG est un problème à combattre et dénoncer en lui-même et la solution est bien comme ils disent que cette hausse soit compensée par la Sécu, d’une manière ou d’une autre.

Mais je ne vois pas en quoi ça devrait nous empêcher de réfléchir à la création de nouveaux droits sociaux pour les auteurs...

Ma proposition n’est en rien une sorte de diversion : il faut comprendre que les médiathèques payent déjà le droit de prêt, mais via PNB, c’est-à-dire avec un retour dérisoire aux auteurs, alors qu’une partie de ces sommes pourraient servir à financer leurs droits sociaux, comme ça avait été le cas avec le papier. »

Ouvrir les bibliothèques de France : Erik Orsenna au rapport

Commenter cet article