Comment lire un roman écrit par une voiture ? La doxa littéraire face à l’Intelligence artificielle

Dans son roman de 2002, Exemplaire de démonstration, Philippe Vasset vantait ironiquement les vertus du Scriptgenerator, un logiciel rédacteur de best-sellers paramétrable par l’éditeur en fonction d’un public cible. En 2016, avec Ada, Antoine Bello imaginait à son tour une intelligence artificielle spécialisée dans le roman sentimental. Il se trouve que ces fictions de robots-écrivains sont de moins en moins improbables. Par Pascal Mougin, université Paris-Saclay.

Le 27/09/2021 à 09:48 par Auteur invité

2 Réactions | 471 Partages

Publié le :

27/09/2021 à 09:48

2

Commentaires

471

Partages

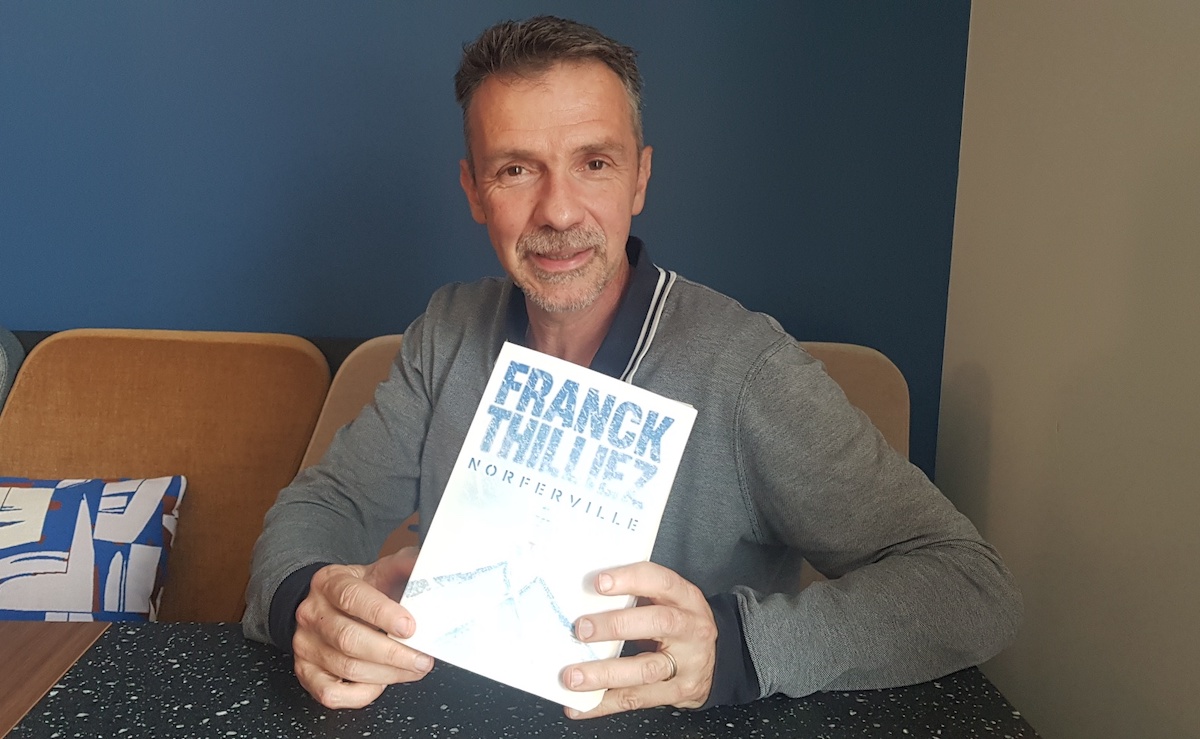

La même année 2016, un roman coécrit par une intelligence artificielle programmée par des chercheurs de l’université d’Hakodate s’est retrouvé dans la sélection finale d’un grand prix littéraire japonais. En 2018, les éditions Jean Boîte ont publié 1 the road, le premier roman écrit par une voiture, ou plus exactement par une IA embarquée dans une Cadillac le temps d’un road trip entre New York et la Nouvelle-Orléans — le titre est un hommage à On the road de Kerouac — ; l’IA était connectée à une caméra vidéo, un microphone et un GPS, non sans avoir été préalablement instruite par deep learning de grands classiques de la littérature, et elle a chroniqué le voyage tandis que le concepteur du dispositif, l’artiste et programmeur Ross Goodwin, conduisait lui-même la voiture. Plus récemment, on a pu découvrir les productions littéraires, poétiques ou fictionnelles de l’intelligence artificielle GPT-3 développée par la société OpenAI d’Elon Musk.

Après les premières hypothèses d’« automates écrivains » il y a plusieurs siècles, après les balbutiements de la « littérature générée » à partir des années 1960 et les tentatives de « littéraciels » par l’Alamo vingt ans plus tard, l’augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs, l’essor des architectures informatiques en réseaux de neurones, le développement des moteurs sémantiques, du deep learning et des big data laissent donc aujourd’hui entrevoir une étape nouvelle de l’histoire de la génération automatique de littérature et, plus largement, un rôle accru de l’IA dans le champ littéraire et l’édition.

Le problème que pose alors la littérature produite par IA est celui de son acceptabilité aux yeux de la doxa littéraire : la réticence quasi générale que suscite a priori l’idée d’une littérature « artificielle » voire « post-humaine » s’explique par la prégnance d’un imaginaire de la littérature qui, à partir du romantisme, s’est très largement construit par opposition au modèle artisanal puis industriel de la production. On verra pourtant que l’opposition tranchée entre une littérature prétendue artificielle et une littérature authentiquement humaine résiste mal à l’analyse et qu’elle fait manquer les enjeux véritables des tentatives de production littéraire par intelligence artificielle.

La sous-traitance interdite

À l’évidence, l’idéologie littéraire tient toute littérature produite par IA au mieux pour expérimentale — une manière de la laisser de côté —, ne voit dans les dispositifs concernés que technophilie post-adolescente, inoffensive et ludique, ou s’effraye au contraire de leur tendance prométhéenne. L’idée de confier la création ou la production littéraire à une IA se heurte en fait à un interdit plus ancien et beaucoup plus large en littérature, celui de la délégation d’exécution : si le faire faire — ce qu’on appellera ici la factitivité, en empruntant le terme à la linguistique — est bien attesté en art, le faire écrire apparaît en revanche difficilement compatible avec la légitimité littéraire et un imaginaire de la littérature dont les fondamentaux, à savoir la figure de l’écrivain en génie solitaire et créateur incréé, l’idéal expressif, la vision charismatique du livre et un certain purisme de l’écriture, n’ont peut-être pas fait l’objet de la même remise en question que leurs équivalents artistiques – ce qui explique du reste que l’art contemporain est beaucoup plus familier de l’IA que la littérature.

Dans le monde des lettres, les pratiques éditoriales de sous-traitance rédactionnelle sont d’emblée disqualifiées comme une forme dévoyée de mercenariat de l’écriture, que ces pratiques soient semi-officielles, comme la production à la chaîne des romans à l’eau de rose calibrés par cahier des charges, ou moins avouables, à savoir le recours à un « nègre » et donc a fortiori, tôt ou tard, le recours à l’IA : le résultat, quel qu’il soit, est idéologiquement disqualifié par le procédé.

La sous-traitance est même, dans ce cas limite, d’autant plus inadmissible qu’elle semble intégrale : la particularité d’un dispositif dans lequel l’homme produit l’intelligence artificielle qui produit l’œuvre est qu’il représente a priori le degré ultime de la factitivité, puisque l’auteur semble déléguer intégralement l’activité de création à une agentivité extérieure. Il n’est ici plus seulement question de co-auctorialité — un auteur élaborant un protocole, une contrainte ou un cahier des charges exécutable par un tiers en vue de produire un texte, comme le proposent à l’occasion les oulipiens —, mais bien de méta-auctorialité : l’auteur est un « auteur d’auteur » – « writer of writer » comme l’indique la couverture de 1 the road à propos de Ross Goodwin. En tant que concepteur de l’IA, il élabore tout autant le cahier des charges que l’agent chargé de l’exécuter, puisque le programme informatique est à la fois la somme des règles et contraintes – innombrables et infiniment complexes pour le profane – qui sont traduites sous forme de lignes de code, mais aussi l’automate qui, en s’exécutant, va produire le texte.

La conséquence est que cette forme de sous-traitance intégrale apparaît aussi, presque contradictoirement, comme le degré ultime du démiurgisme, puisque l’agent externe sollicité n’est autre que la propre créature de l’auteur, censément dotée par lui de tous ses pouvoirs – un démiurgisme qui laisse sceptique ou qui inquiète, voire terrifie.

L’autre particularité de ces IA-écrivains est qu’elles semblent, toujours aux yeux de la doxa littéraire, devoir choisir entre deux objectifs opposés pareillement inacceptables : soit produire un texte censé passer pour une production humaine, soit produire, au contraire, un texte que l’homme lui-même n’aurait manifestement pas pu écrire. L’IA programmée par les chercheurs d’Hakodate, Ada dans le roman de Bello et, dans une moindre mesure, le Scriptgenerator de Vasset représentent le premier cas de figure : ces trois IA ont vocation à produire, plus ou moins clandestinement et d’après modèle, des textes susceptibles de donner le change.

On parlera ici d’une factitivité modale, parce que cette factitivité porte sur la manière et non sur le résultat : le faire faire est un faire autrement, l’homme délègue ses compétences et des opérations qu’il pourrait assumer lui-même à une informatique simplement ancillaire, fût-elle de pointe. L’intérêt scientifique et technologique du dispositif est indiscutable : l’informaticien s’enchantera d’une IA s’effaçant derrière sa production et réussissant ainsi brillamment le test de Turing, qui reste le plus grand défi de la profession ; de leur côté, les cognitivistes, cybernéticiens, linguistes et poéticiens structuralistes pourront se réjouir d’avoir fourni au programmeur une modélisation enfin complète de la langue, du discours et des différents genres littéraires — le saint Graal de leurs spécialités respectives depuis les spéculations d’Italo Calvino —, modélisation autorisant désormais la production automatisée d’œuvres enfin crédibles, après des décennies de poésie électronique balbutiante et de pseudo-littérature computationnelle.

Le défi que représente l’IA, toujours dans ce cas de figure, est lui-même porté par l’intérêt économique, à savoir les gains de productivité et la plus-value correspondante promise par la machine à l’éditeur lassé des états d’âme, des lenteurs et des prétentions financières de ses auteurs traditionnels — une logique aujourd’hui bien attestée dans la presse en ligne, qui recourt de plus en plus à la rédaction algorithmique de communiqués et bulletins en tout genre.

Littérairement parlant, les œuvres produites seront donc disqualifiées. Les intellectuels adorniens instruits du procédé s’alarmeront de voir les lecteurs naïfs ou peu regardants s’aliéner toujours plus aux mirages de l’industrie culturelle triomphante. L’humanité tout entière, à terme, s’estimera dépossédée d’une puissance créative dont elle se croyait le détenteur exclusif : c’est le spectre de la « singularité », ce moment où les machines atteignent les capacités humaines avant de les dépasser et de prendre à jamais le contrôle. Ces raisons expliquent que les romans de Vasset et de Bello se présentent comme des dystopies ou peuvent être lus comme telles.

Inversement, il se pourrait que la finalité de l’IA-écrivain ne soit pas tant d’imiter une production humaine que — si tant est qu’on trouve les financements nécessaires, ce qui est moins sûr — d’inventer une littérature que l’homme ne pourrait pas produire, ce qui est plus ou moins le cas de 1 the road. On parlera ici d’une factitivité ontologique, parce que la nouveauté du résultat attendu compte plus que la manière : faire faire ne vise plus à faire autrement ce que ferait l’humain, mais bien à faire autre chose, en l’occurrence une littérature tout à fait inédite. Les concepteurs de l’IA célébreront alors l’avènement de cette néo-, post- ou alter-littérature avec, on imagine, la ferveur messianique d’une équipe d’astronomes annonçant la découverte d’une exoplanète habitée. Mais on peut gager que, passé la curiosité de principe ou la perplexité suscitée par l’expérience, le lecteur se désintéressera d’une littérature où il ne se reconnaît plus.

Cas de figure intermédiaire enfin : la production littéraire de l’IA présenterait le juste degré d’insolite susceptible de faire soupçonner l’artifice sans pour autant interdire l’hypothèse d’une production humaine. Le trouble aurait son charme, comme c’est déjà le cas pour certaines images de synthèse conçues et réalisées par des IA, mais, là encore, la formule pourrait-elle opérer durablement ?

Vers une factitivité élargie

Envisagées sous cet angle, qu’elles soient anthropomorphes, tératoïdes ou équivoques, les productions concernées se heurtent aux fondamentaux de l’orthodoxie littéraire. Cette manière de voir doit toutefois être relativisée dans la mesure où elle repose sur des représentations biaisées, tant en matière d’intelligence artificielle qu’à propos de la création littéraire. Une idée reçue considère en effet l’IA comme une agentivité autoapprenante, donc potentiellement séparée de l’humain et émancipée de sa tutelle.

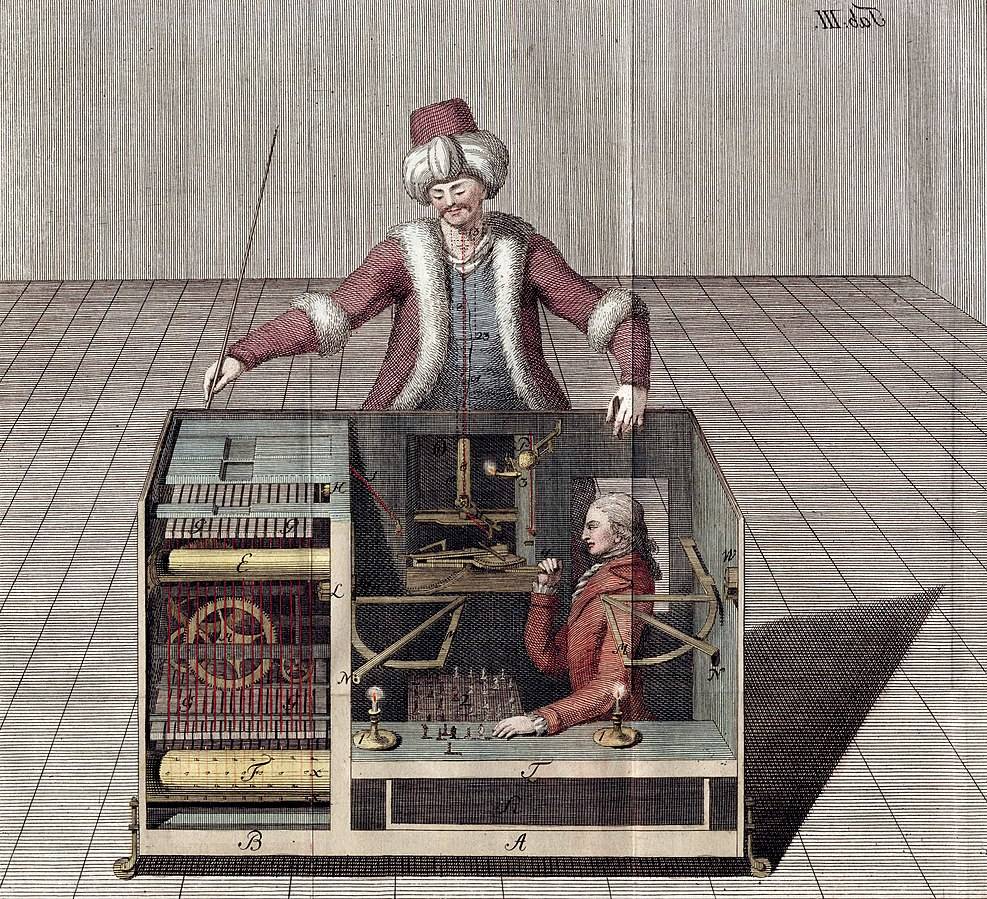

Or il s’agit là d’une mythologie publicitaire et obscurantiste, distillée par les promoteurs et producteurs d’IA eux-mêmes pour lever des fonds sur le marché du capital-risque — une mythologie que relaie à sa manière Antoine Bello dans Ada, mais dont on ne saurait se faire le complice involontaire. Contrairement à ce que font croire les vendeurs du rêve de l’automation intelligente totale, il y a toujours « de l’humain dans la boucle » (« human in the loop ») pour renseigner les bases de données et taguer ou trier les data en vue du deep learning. Comme l’a souligné récemment Antonio Casilli, des millions d’opérateurs ou « travailleurs du clic » sont affectés à ces micro-tâches et forment aujourd’hui, le plus souvent à l’autre bout de la planète, un nouveau prolétariat invisibilisé. L’IA est ainsi en réalité bien souvent une simulation d’IA, une intelligence artificielle « artificielle » en quelque sorte, sur le modèle du fameux Turc mécanique de la fin du XVIIIe siècle, ce faux automate joueur d’échecs qui était en fait animé par un humain caché à l’intérieur.

La composante proprement humaine de l’IA n’est du reste pas toujours dissimulée, bien au contraire : depuis 2005, la bien-nommée plateforme de micro-travail Amazon Mechanical Turk propose explicitement à ses clients la sous-traitance du traitement des données massives auprès d’opérateurs humains anonymes. Rien n’interdirait donc de confier à la plateforme la rédaction d’un vrai-faux roman produit par IA, comme l’imagine Sandra Lucbert dans La Toile, en 2017, en présentant son roman comme l’œuvre d’un de ces opérateurs sous contrat avec Mechanical Turk, « catégorie “Tri de données complexes” », spécialité « “Assemblage de données épistolaires (roman)” ».

L’autre biais qui fausse la réflexion sur la littérature produite par IA est l’opposition supposée entre d’un côté une auctorialité pure qui serait la marque d’une littérature proprement humaine, authentique et recevable parce que produite par un écrivain démiurge s’interdisant toute délégation d’exécution, et de l’autre une littérature « artificielle » ou post-humaine éminemment suspecte. Cette opposition fixiste est en fait aporétique, comme du reste l’opposition plus générale entre langage humain et langage post-humain, parce qu’elle repose sur une conception étroite de la délégation d’exécution, pensée comme une simple relation de sous-traitance entre un donneur d’ordre et un exécutant, autrement dit comme le recours à une agentivité autre, extérieure, dissociée, dominée – une machine intelligente en l’occurrence, toujours susceptible de devenir menaçante pour l’humain qui s’en remet à elle comme dans toute bonne dialectique du maître et de l’esclave. En réalité, la relation factitive ne s’établit pas nécessairement dans ces termes.

Pour preuve, l’opposition entre auctorialité pure et œuvres non déléguées d’une part, et auctorialité partagée et œuvres déléguées d’autre part, a été déconstruite depuis longtemps dans le domaine artistique. On sait que le créateur, même quand il refuse de déléguer, n’est jamais le seul maître à bord, et que toute œuvre est « au moins en partie réalisée par d’autres ? » — à condition d’inclure dans le champ de cette agentivité externe non seulement les intervenants habituellement sollicités par l’artiste qui délègue (assistants, techniciens, artisans, voire curateurs et collectionneurs), mais aussi les matières, les énergies et, entre autres, le vivant dans son ensemble, les institutions et les structures sociales, les savoirs ainsi que les artéfacts techniques et les machines ; à condition également d’envisager que ces agents eux-mêmes n’existent pas seulement comme des forces extérieures à l’artiste, mais que celui-ci est susceptible de les incorporer, tout ou partie et plus ou moins consciemment, sous forme de représentations et d’habitus. Si bien qu’à côté de la sous-traitance revendiquée, unilatérale et hiérarchisée, il existe d’autres formes de délégations moins explicites et moins formalisées, plus aléatoires, parfois inconscientes. Ces autres formes ne sont plus des délégations à sens unique.

Elles impliquent au contraire une somme d’effets-retour de la délégation sur celui qui délègue et, en fin de compte, parce que le phénomène est potentiellement récursif, un jeu complexe et indémêlable d’interférences croisées entre le créateur et toutes les agentivités qui l’environnent — en particulier les artéfacts et objets techniques, aujourd’hui l’IA —, auxquelles il s’ajuste ou s’en remet, qu’il défie ou qu’il détourne. Le faire faire, dans cette conception élargie, relève moins d’une conduite d’imposition de la part d’un ordonnateur solitaire, unifié, autonome et tout-puissant que d’une pratique relationnelle supposant une disposition d’accueil et d’écoute, une capacité de lâcher-prise, de laisser-faire et de réaction. La musique et le cinéma — faut-il le préciser ? — reposent très largement sur ce principe.

Il n’est pas difficile de transposer ce changement de perspective du domaine de l’art à celui de la littérature pour remettre en question l’utopie idéaliste d’une auctorialité littéraire sans partage et l’interdit frappant la délégation d’écriture. L’écrivain n’est pas seul maître à bord lui non plus, même quand il proscrit l’externalisation des tâches. On le sait depuis longtemps, « je est un autre » comme disait Rimbaud — ou plutôt « je est d’autres », corrige Claude Simon —, à savoir que l’écrivain est pris dans le langage qui « le parle » ou parle déjà avant lui (Barthes, Lacan), dans la littérature qui fait son désir d’écrire, dans le champ littéraire et le monde social dont il intériorise les contraintes et les attentes (Bourdieu), dans l’écosystème dont il se sait désormais partie prenante et — pour revenir au propos — dans l’environnement technologique dont, depuis des siècles, il assimile les potentialités. Dans tous les cas, même s’il ne délègue rien à quiconque, l’écrivain doit sinon faire agir les forces agentives qui le portent à écrire, informent son rapport au monde et conditionnent ses moyens, du moins s’en remettre à elles, c’est-à-dire, un tant soit peu, les laisser faire.

Écrivains augmentés

Cette conception élargie de la délégation d’exécution est alors beaucoup plus apte à rendre compte des enjeux véritables des tentatives de production littéraire par intelligence artificielle et de leur intérêt éventuel. Si l’on admet le principe de boucles de récursivité entre l’agentivité du sujet humain et l’ensemble des agents-forces qui l’environnent, ainsi que le principe connexe d’une incorporation par l’homme des potentialités de ceux-ci sous forme de représentations, savoirs, savoir-faire et habitus, alors le cas particulier des relations hommes-machines et des liens entre subjectivité humaine et technologie pourra s’envisager différemment : non plus comme un dualisme irréductible, mais au contraire comme un jeu d’interférences à double sens — ou « technogénèse » —, par lesquelles les hommes et les outils se modifient les uns les autres, évoluant de conserve depuis la nuit des temps, avec cette conséquence que l’humain ainsi engendré par ses propres artéfacts techniques est déjà un post-humain depuis qu’il a taillé ses premiers silex.

Parce qu’ils envisagent la technogénèse, après les analyses de Gilbert Simondon et de Bernard Stiegler, dans le domaine spécifique du numérique, les travaux de l’Américaine N. Katherine Hayles peuvent aider à dépasser l’opposition entre subjectivité humaine et IA en matière de création littéraire. Si Hayles n’évoque pas directement la question de l’IA-écrivain, elle a souligné dès ses premiers ouvrages le « partenariat dynamique entre humains et machines intelligentes » en réfléchissant de manière spécifique aux effets du numérique sur le discours et la narrativité, ce processus qu’elle appelle intermédiatisation, par lequel le langage courant, la pensée humaine, le texte et le récit d’un côté, le code binaire, la computation et l’intelligence machinique de l’autre « s’influencent », « s’entremêlent », « s’affectent mutuellement » au point que l’humain « s’informatise » à mesure qu’il cherche à anthropomorphiser les artéfacts informatiques.

Loin de toute technophilie messianique, les analyses de Hayles invitent au contraire à prendre la mesure critique de tout ce que l’intermédiatisation « comporte de dangers, de possibilités, de libérations et de complexité ». Soumettre à la critique l’incidence du code, qui n’est « pas plus un ennemi qu’un sauveur », sur la pensée et la culture, tel est déjà l’objet des software studies, qui se proposent de ne plus laisser le code et ses différents usages « à la seule prérogative des informaticiens et des programmeurs ». Aux spécialistes de littérature et aux écrivains de faire de même avec les productions « littéraires » de l’IA.

On pourra alors faire l’hypothèse d’un continuum dynamique entre littérature humaine et littérature machinique et s’aviser que l’enjeu n’est pas de savoir ce qui distinguerait une littérature spécifiquement humaine d’une littérature déléguée à une machine de Turing — question vaine — mais de comprendre ce que devient la littérature dès lors que l’écrivain, sauf à faire sécession du monde, est comme tout un chacun en relation quotidienne avec les IA qui opèrent dans l’environnement numérique. De même que l’appareil photo et la caméra ont changé les manières de voir et donc d’écrire, de même l’IA informe aujourd’hui la subjectivité humaine au point que l’écrivain, qu’il sollicite ou non l’IA, est d’ores et déjà un tant soit peu augmenté par les potentialités de celle-ci. Antoine Bello et Philippe Vasset le sont peut-être plus que d’autres, s’étant à l’évidence documentés sur le sujet de manière à produire un récit de fiction susceptible, à l’issue du twist qui clôt aussi bien Ada qu’Exemplaire de démonstration, d’être réinterprété comme l’énonciation d’une machine intelligente.

Quand d’autre part l’auteur sollicite directement l’IA pour le travail d’écriture et livre au lecteur les productions de la machine, la boucle de récursivité évoquée plus haut se met en place de la même manière. La démarche ne consiste pas en une succession irréversible d’opérations disjointes — l’homme produisant le code qui à son tour produirait l’œuvre, une œuvre qui serait alors détachée de l’auteur et le laisserait dans une situation d’irresponsabilité vis-à-vis d’elle, s’imposant à lui comme un fait accompli dans toute son étrangeté. Au contraire, tout développeur retouche en permanence son programme en fonction des résultats produits par celui-ci, jusqu’à se trouver satisfait de la production en question, qu’il peut donc tout aussi bien signer lui-même.

La récursivité est alors comparable, ni plus ni moins, à ce qui advient dans la pratique plus traditionnelle de l’écriture : l’écrivain relit et corrige un premier jet qui, bien souvent, lui apparaît comme dicté par une entité tierce et opaque parlant déjà avant lui ; il peut reprendre ensuite ces corrections elles-mêmes, les corriger à nouveau comme de l’extérieur avec un regard neuf et renouveler l’opération de manière potentiellement illimitée. « Quand j’écris », expliquait récemment l’écrivain Aurélien Bellanger, « c’est comme si je domestiquais ma propre intelligence artificielle. Et peu importe qu’elle soit dans mon cerveau ou dans un serveur. L’essentiel, après tout, c’est que nous nous entendions bien. »

Intervention réalisée dans le cadre du colloque IA Fictions organisé sur le thème de l’intelligence artificielle (IA) dans la fiction (littérature, séries, films, bande dessinée, jeux vidéo, arts plastiques).

DOSSIER - L'intelligence artificielle au service du livre et de la lecture

Crédits photos : Brett Jordan ; Possessed Photography ; AltumCode ; tuc mecénique, domaine publique ; Birmingham Museums Trust /Unsplash

2 Commentaires

SamSam

28/09/2021 à 11:03

Dans l'air impur du temps, encore un gloubi-boulga d'universitaire opérant au cric dans la légitimation culturelle d'un transhumanisme littéraire. Vive la fin de l'auteur, l'humanité n'est qu'un objet parmi d'autres. D'ailleurs, l'humanité passerait-elle le test de Turing ? L'auteur passera sans doute à la postérité, sous l'oeil de Chimène du Marché sans doute admiratif de ce discours impartialement bankable.

Remarque 1. Prendre le downsizing de managers de presse US pour l'avenir possible de la littérature, c'est partiel, et surtout partial.

Remarque 2. C'est tellement connoté, ce propos - presque aussi connoté que le mot "immigration" quand on allume une chaîne en continu - que ça déprime dès le départ. On aimerait des zintellectuels qui arrètent de se distancier en prenant pour échelle la longueur de la bite d'E. Musk, ou des rayons d'Amazon.

Remarque 2. Quelques mots n'apparaissent pas dans ce texte. Leur absence interroge un peu plus... Entre déprime et défiance, on voyage au bout de l'ennui.

Lucien X. Polastron

01/10/2021 à 11:28

"Mon père me sodomisait sans cesse quand j’étais dans le ventre de ma mère" pourrait être le titre fourni par une IA nourrie du contenu des livres qui se vendent le plus ces jours-ci.

Je n’ai pas pu dépasser le cinquième paragraphe du provoquant pensum de ce Pascal, dont l’interminabilité me fait rêver qu’il a été fait par une sorte de machine à fausse barbe.

Et je jurerais que l’IA restera toujours une non-intelligence (une Ĩ, dirait Van Vogt) si on la compare à des cervelles comme celles de Jean Paul Richter ou de Leo Perutz, pour prendre les deux premiers noms qui me viennent, parmi des centaines.

Enfin, le crachat sur le livre écrit par un nègre est mal venu : je connais des Goncourt (jurés ou prix) qui ont vécu de cette activité secrète les jours de vache enragée, en même temps qu’elle leur fournissait un formidable entraînement pour leurs réussites à venir.