Les Ensablés - Les quatre éléments (1935) d'André Chamson (1900-1983)

« Mort sont les beaux diseurs/Mais le livre est écrit/Morts sont les bâtisseurs/mais le temple est bâti » (F.Mistral) André Chamson fit un voyage au Japon qu’il relate dans ses souvenirs. Nous avons été naturellement chez les geishas qui ne sont pas ce que l’on peut croire. La fille qui était venue sur le tatami pour allumer ma cigarette m’a dit « Monsieur, j’ai lu votre livre les Quatre éléments ». Les quatre éléments étaient devenus « le soleil, la rivière, la montagne » et je ne sais plus quoi… Par Antoine Cardinale

Ces points de suspension qui s’accrochent à ce je ne sais plus quoi nous avertissent qu’il faut se garder d’interpréter de façon trop aventureuse les quatre nouvelles qui composent ce petit livre que les éditions de la Belle Étoile ont heureusement réédité avec un autre court et cruel roman, Adeline Venician.

André Chamson n’est pas un inconnu pour les lecteurs des Ensablés puisqu’Élisabeth Guichard-Roche a déjà chroniqué, avec fraîcheur et intelligence, L’auberge de l’abîme et Roux le bandit. Éclairons d’abord un peu la vie d’André Chamson, lui qui rêva d’ajouter à la ponctuation française un point d’ironie quand il se lança dans son autobiographie.

18 ans en 1918

André Chamson naquit exactement avec le siècle. Son milieu est celui de la bourgeoisie de province, dans une famille dans lesquelles tous les caractères se trouvaient représentés : dévots et esprits libres, travailleurs sages et personnages chimériques. Son père fait partie de ces derniers, plein d’idées, mais sans beaucoup de suite et poursuivi par une malchance tenace ; il se lance dans l’industrie et y engloutit les ressources de la famille ; peintre amateur, il s’improvisa connaisseur il n’en tira que déception et amertume lorsqu’il fallut bien vendre un Watteau qu’il avait « découvert » et qui s’avéra une méchante copie sans valeur.

C’est la France d’avant la Grande Guerre : au collège, un professeur apprend aux enfants que l’Histoire est finie, puisque la France, qui a allumé des lumières qu’on ne pourra plus jamais éteindre, mère des arts, des armes, des lois, de l’industrie, et de la science avait pour ainsi dire fait entrer l’humanité dans un bonheur définitif, stationnaire et tricolore. La fin de l’histoire, c’est la chanson connue que fredonnent tous les peuples heureux, moins pour impressionner leurs voisins au demeurant que pour la conservation de leur félicité.

Son enfance, ce sont les vacances au Vigan, au pied de l’Aigoual, à Noël, à Pâques et trois mois l’été. On nage dans le Gardon, on monte dans cette montagne où La guerre des Gaules lui a appris que César passa là pour surprendre les Arvernes. Sa grand-mère, qui parle encore en patois, mais l’interdit au petit André — « Parle français ! » –, porte la coiffe et la jupe noire et l’emmène aux Assemblées du Désert. Ce qui ne l’empêche pas de perdre la foi, à 14 ans. Quand il en fait l’aveu à sa pieuse grand-mère, elle aura cette tendre, profonde réponse : qu’est-ce que ça peut faire : il saura bien te retrouver. Elle mourut en 1924 et ces derniers mots furent : « Dans un moment je verrai Abraham et Jacob. »

De la Grande Guerre, il ne voit que les trains qui reviennent du front, remplis de blessés et de permissionnaires, et les trains qui retournent remplis de soldats qui justement ne veulent pas y retourner : « N’y allez pas, c’est la boucherie ! Crosses en l’air ! »crient les émeutiers, en chantant l’Internationale. Les gendarmes font feu, la France gagne la guerre, le jeune collégien patriote devient pacifiste et publie ses premiers vers dans le Mercure français.

Il faut monter à Paris et trouver une carrière : ce sera l’École des Chartes où le descendant des camisards doit subir les Camelots du Roi, dont l’École est le fief. Comme les revers de fortune de la famille ne facilitent pas les choses, il faudra donner des leçons particulières, faire le pion dans une institution privée, vivoter dans une petite chambre, rue Berthollet. Un autre Cévenol, Camille Jullian, l’historien des Gaules est son directeur de thèse.

C’est le temps du Quartier latin, les rencontres avec Jean Prévost, Louis Guilloux, Pierre Bost, Henri Petit et Jean Grenier avec lesquels il fonde un mouvement littéraire : le vorticisme. De ses premiers travaux littéraires va naître un roman en 1925, Roux le bandit, récit épique d’un objecteur de conscience, qui frôle le Goncourt, tout comme Les Hommes de la route en 1927. Sa carrière d’écrivain est lancée.

La guerre et les luttes politiques, d’une âpreté — disons le mot, d’une violence — dont on n’a pas l’idée, ne vont pas simplifier sa carrière. Les luttes politiques : il fonde Vendredi, dont le rôle dans le mouvement intellectuel d’avant-garde ne peut être sous-évalué. Il parvient à y rassembler d’une part les aînés Romain Rolland, Gide et Martin du Gard et d’autre part les jeunes Pierre Bost, Jean Prévost, Jacques Kayser, Paul Nizan et André Malraux. La guerre enfin qui fut une parenthèse d’aventures et de risques : la drôle de guerre, la libération de la France aux côtés de de Lattre, et enfin la rencontre avec le général de Gaulle. André Chamson, l’homme de gauche vouera une véritable admiration pour ce militaire un peu raide qui avait su incarner toute l’Histoire de France, rassembler, vaincre, et enfin donner une dignité à la politique.

Il fut reçu en 1957 à l’Académie française par Jean-Louis Vaudoyer. Tout l’éloignait de ce dernier : son engagement à gauche, sa foi protestante, son sérieux, tout le séparait du conservatisme de Vaudoyer, de son épicurisme et de sa légèreté foncière. Tout les opposait, mais il se trouve qu’une amitié sincère les unit toujours, d’abord parce que Vaudoyer fut parmi les premiers à sentir le talent littéraire de Chamson et à presser Grasset de publier son premier roman ; mais aussi parce qu’ils se retrouvaient autour du culte du Félibrige, de Joseph d’Arbaud et de Théodore Aubanel, qui revivent dans Beautés de la Provence d’une façon si vibrante ; enfin parce qu’en amitié, on en revient toujours au parce quec’était lui, parce que c’était moi.

Un mot pour finir sur la carrière d’André Chamson. Il choisit le métier de conservateur, et en parcourut la carrière avec brio. Mais dans l’histoire de l’art, il faut admettre que la part d’André Chamson est infime : à peine note-t-on dans son œuvre un Courbet en 1955 et en 1948 La peinture française au Louvre, ainsi que quelques préfaces. Il n’y a dans ses souvenirs qu’une seule page consacrée à la peinture, et c’est pour soutenir, d’une façon qui nous paraît aventureuse aujourd’hui, la peinture surréaliste. Il reste qu’il organisa au sortir de la guerre une exposition au Petit Palais des trois cents tableaux français qui ne pouvaient encore reprendre leurs places aux cimaises du Louvre.

Pour la première et la dernière fois peut-être, toute l’histoire de la peinture française, d’Enguerrand Quarton aux Impressionnistes, s’y trouvait développée. C’est la place d’André Chamson dans l’histoire de l’art : il figurerait comme le serviteur dévoué à protéger le patrimoine : car avant de les exposer il est de ceux qui mirent à l’abri les trésors du Musée du Louvre, en 1939, sous la direction de Jacques Jaujart, aux côtés de Germain Bazin, de René Huyghe, mais aussi avec l’aide de Lucie Mazauric. Cette dernière, qui allait devenir sa femme, en a conté les péripéties dans Le temps des châteaux ; elle a cette phrase qu’on n’expliquera pas à ceux qui aiment les grands œuvres du passé : la présence silencieuse de ces Dieux immobiles m’ont aidé à traverser le temps des malheurs.

André Gide

La véritable consécration littéraire, Chamson la doit à André Gide qui est alors l’autorité crainte, adulée, suivie : tout était suspendu à son jugement. L’auteur de La porte étroite assiste un soir à la première de Tabusse, adaptation cinématographique d’un des romans de Chamson :… le film s’acheva dans un immense silence. On attendait. Gide se leva, vint vers moi lentement porta ses mains sur mes épaules, m’embrassa en disant « Bravo, cher Chamson, c’est d’une très grande beauté » Alors les applaudissements se déchaînèrent et la salle se leva en me faisant une ovation.

Cet homme qui se voulait sans complaisance a eu pour moi des gentillesses exceptionnelles. Alors qu’il n’écrivait pas d’articles de critique, qu’il se confinait dans une réserve hautaine, il fit sur Les quatre éléments un papier superbe pour la NRF dont il m’envoya le manuscrit avec une lettre de sa main.

« Ah Chamson lorsque je lis de telles phrase “L’air entrait en nous comme une lampée d’eau prise au creux d’une source fraîche”, j’imagine le bonheur qu’auraient pu être pour moi ces courses sur l’Aigoual et sur la Luzette si j’avais pu les faire avec un tel compagnon. Quel regret, à quinze ans, en même temps que vous, de n’avoir pas couru avec vous par les sentiers abrupts de la montagne. »

Ces quatre nouvelles reçurent un accueil enthousiaste de Gide, mais pas auprès du public. Il n’est pas trop tard il me semble pour leur rendre justice.

Les persécutés

A la fin de son existence, soucieux d’y trouver un sens, André Chamson ne put faire mieux que d’expliquer sa vie par son pays, les Cévennes, et par l’histoire du peuple protestant ; c’est justement le fond des Quatre éléments.

Les Cévennes : le plus vilain pays du monde, écrivait en 1703 l’intendant du roi, et en 1878 Stevenson, qui en a fait le cadre du plus drôle, du plus profond des livres de voyage, Voyages avec un âne dans les Cévennes, nous parle encore avec un vague effroi de montagnes bleues, inextricables, sauvages, tourmentées.

C’est un pays de châtaigniers, de sentiers qui courent entre le granit et les schistes où brillent les paillettes de mica, et que colorent de roux et de vert les mousses et les lichens ; c’est un chaos de montagnettes grises assises aux pieds de l’Aigoual qui se soulève comme une épaule de Dieu couché sur le flanc. Dans ce paysage enchevêtré d’à-pics, de vallées profondes, de ruisseaux qui ont creusé leur lit comme on défend une place, Dieu n’est jamais bien loin. André Chamson en parle mieux que nous :

Je n’ai reçu, pour ma part, que des montagnes sauvages, un vieux pays austère et silencieux. Un Olympe nuageux y règne au-dessus des autres montagnes et l’on sent dans ces solitudes comme une sagesse géologique que prolonge une longue accoutumance aux désastres de l’Histoire. Un passé de deuil et de sang constitue tout notre héritage.

Quels désastres de l’Histoire, quel passé de deuil et de sang ? Le passé même d’André Chamson, celui qui le fit toujours épouser le parti des persécutés, comme il l’écrit quelque part.

C’est d’abord un aïeul, Jean Pierre Chamson, dont il a retrouvé le psautier, tourné en rimes françaises par Clément Marot et Théodore de Bèze, et qui fut envoyé aux galères en 1728 et mourut en 1736 en raison de sa foi. Oui, vous avez bien lu : en 1728. Comme l’écrivit drôlement Jules Michelet : en ce temps-là d’honnêtes gens pouvaient se rencontrer aux galères. Et dans le pays des Cévennes, ce furent, au temps de la guerre des camisards cinq cent villages brûlés ; ceux qui résistaient furent tués, les autres condamnés au pire des supplices : la roue. La rame, comme on disait, pouvait dans ces conditions passer pour un traitement de faveur.

Un autre ancêtre tombé à Friedland, après avoir fait toutes les campagnes de l’Empire ; son grand-père enfin qui avait chargé avec les cuirassiers à Reichshoffen.

De ces montagnes qu’il aima et qui dominent la Provence, il écrivit que ces lieux d’en-haut surplombent et découvrent à nos regards le domaine de la plus vieille civilisation du monde moderne. Car dans ces persécutions, André Chamson ne vit pas l’essence maléfique de la royauté ou l’effet inévitable du catholicisme, mais la monstrueuse déviation de l’autorité et de la foi.

L’Ennemi

André Chamson a voulu que ce petit livre, Les quatre éléments, clôturasse La suite cévenole après Roux le bandit, Les hommes de la route, Le crime des justes et Tabusse. Frédérique Hébrard, la fille d’André Chamson, romancière et vigilante gardienne de la mémoire littéraire de son père, les a joints au Livre des Cévennes qu’elle a elle-même préfacé. Ce sont des choix qui disent l’importance de ces quatre nouvelles. Deux d’entre elles méritent une attention particulière.

L’ennemi d’abord, dans laquelle le narrateur se rencontre dans la montagne avec un autre garçon, Maubert : son ennemi. C’est une haine d’enfants basée sur des riens de cour de récréation, mais surtout sur d’historiques et terribles haines, car Chamson est protestant et Maubert catholique. Des haines que les enfants adoptent d’enthousiasme sans bien les comprendre, mais qui les font adultes : les miens disaient : « Ce sont des gens capables de tout » tandis que Maubert, de son côté, tient de source sûre que les protestants ont la gorge noire. C’est une marmite de violence et de haine où cuisent depuis deux-cents cinquante ans des recettes de vengeance.

Chamson confessera dans un entretien que toute exploration de soi-même suppose une aide extérieure, un soutien, une incitation. Cette incitation à aller au fond de soi — au meilleur au fond de soi — c’est Maubert, tout méchant et envieux, tout catholique qu’il soit, qui en sera l’instrument, dans la périlleuse ascension de la montagne dont les deux garçons ont fait comme un jugement de Dieu.

Tout d’un coup, j’aperçus une main qui battait l’air. Mon ennemi s’était glissé jusqu’au bout de la corniche et cherchais une prise en tâtonnant. Je m’étais rapproché et je regardais cette main sans rien dire. Ce n’était plus Maubert, mais une petite main nerveuse et forte qui donnait l’impression du courage. La bonne prise était à côté d’elle, mais elle la frôlait sans la sentir. La main cherchait toujours. Elle semblait prise de vertige et chancelante comme un corps prêt à tomber. Je la pris dans la mienne et l’amenai devant le trou. Elle sentit l’encoche et se serra comme un outil…

Rien n’est simple dans la haine, rien n’est simple dans l’amitié. Ce sont deux précipités instables et qui peuvent passer l’un dans l’autre. Il faut être constant, dans l’une comme dans l’autre, au risque de les voir s’évaporer. On se demande : comment hais-je pu l’aimer, comment hais-je pu le haïr ? Dominer ses sentiments du haut de la raison, du haut de la fraternité, c’est progresser sur cette corniche vertigineuse sur laquelle avancent, la peur au ventre, nos deux héros.

Quand il fit complètement nuit…

Et puis il y a la dernière nouvelle, promise, c’est certain, à l’anthologie de la prose française du XXème siècle : L’Etrangère.

Dans cette petite ville où les garçons de dix-sept ans s’ennuient, les soirs d’août, arrive une étrangère, une touriste, à la mince silhouette un peu dansante, longues de hanches… Comment lui parler, comment faire la connaissance de cette belle et solitaire inconnue qui ne baisse pas les yeux quand on la regarde, qui s’assoit mélancoliquement au bord de la rivière et lit des livres dans les prairies ? Lequel osera ? C’est Chamson ! Il grimpe acrobatiquement au mur de son hôtel tandis qu’elle prend le frais à sa fenêtre.

– Vous êtes fou… Vous allez tomber…

– Vous ne voudriez pas faire une course dans la montagne ?

– Là-haut ?

– Demain ?

– Demain ? Si vous voulez… A quelle heure ?

– A dix heures du soir.

L’effet auprès des copains ! Tous m’admiraient. Il s’était conduit en homme aux yeux de ses copains, mais il se promet que cette course en montagne le fera homme, enfin, pour de vrai, car l’occasion ne peut manquer !

A dix heures du soir, j’attendais dans la ruelle… Même arrêté, je remontais déjà mon sac d’un coup d’épaules quand brusquement, je vis l’étrangère devant moi, en jupe sombre, en chandail bleu.

Et commence la course, dans le grand bercement de la terre et des astres.

Car pour monter, il faut s’arrêter la nuit au refuge et prendre un peu de sommeil et de force, deux heures avant l’aube… Je sentais le sommeil venir d’elle à moi comme une eau calme. Quand il fit complètement nuit autour de nous et que le feu ne fut plus qu’une tâche de braise, luisante comme un œil de bête…

Chers lecteurs, vous me demandez comme les copains du narrateur, à son retour : Alors ? raconte-nous !

Eh bien, je vous dirai ceci, en forme d’énigme. Dans la vieillesse, la mort fait signe de partout, la nature elle-même n’est plus qu’une grande question inquiète, tandis que la fraîcheur des commencements habite chaque minute de la jeunesse. Et je vous dirai que la paix de l’âme, pour moi, aurait la forme de ce paysage des Cévennes, et la respiration tranquille des ruisseaux, au fond de la vallée, que la nuit semble avoir mis au berceau.

Devenir ce que l’on est

André Chamson écrivit qu’il fallait savoir passer des valeurs d’illusion vers les valeurs d’exemple, pour devenir ce que l’on est. Et que c’était ainsi que se constituaient les hommes et les femmes, et parmi eux particulièrement les Justes, auxquels André Chamson et ses petits héros de la montagne nous donnent envie d’appartenir.

Crédits photo : Malraux.org, AndreChamson.fr

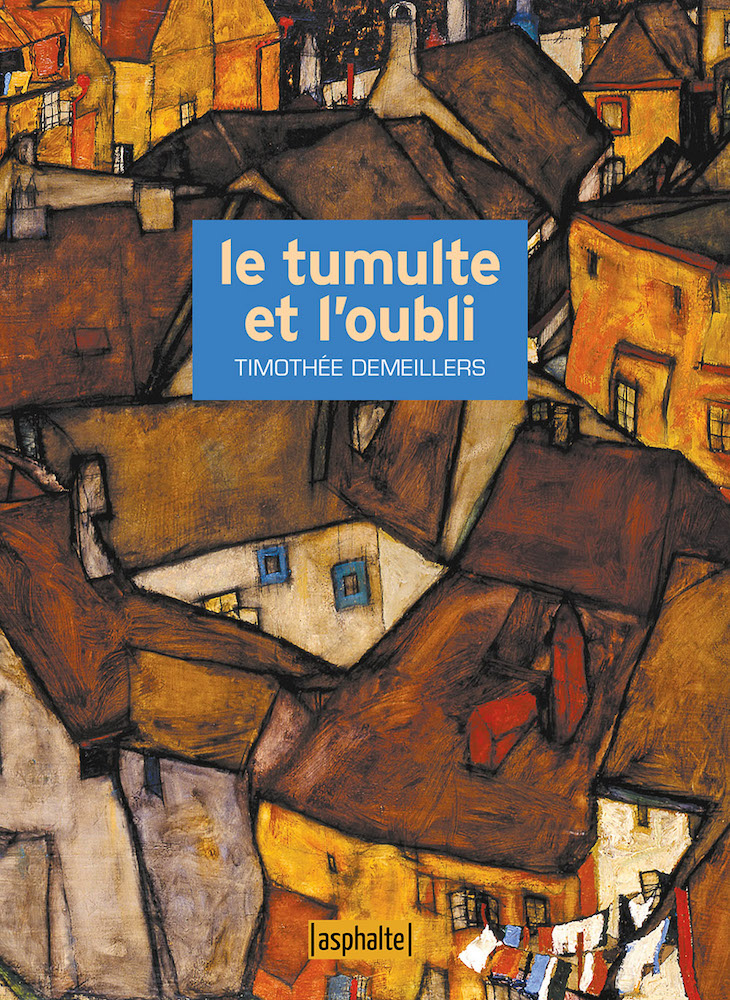

Les Quatre Eléments

Paru le 05/04/2021

96 pages

Editions de la Belle Etoile

9,50 €

Commenter cet article