Les Ensablés - La chambre des écureuils de Marie-Laure de Noailles

A l’automne dernier, sur les tables de la librairie chargées de l’abondante moisson de la rentrée littéraire, le regard est attiré par un livre relié entoilé d’un jaune éclatant, d’une romancière inconnue, Marie Laure. Son titre primesautier - La chambre des écureuils - intrigue : conte pour enfants ou ouvrage libertin ?

Ni l’un, ni l’autre, et il s’agit d’une réédition, chez Seghers, d’un roman écrit en 1946 -mais publié en 1955- par une femme hors du commun, bien plus célèbre comme mécène des arts et instigatrice de fastueuses fêtes mondaines, que comme écrivaine. Le pseudonyme de Marie Laure est en effet celui de Marie-Laure de Noailles, surnommée par l’une de ses biographes « la vicomtesse du bizarre ».

Par Marie Coat

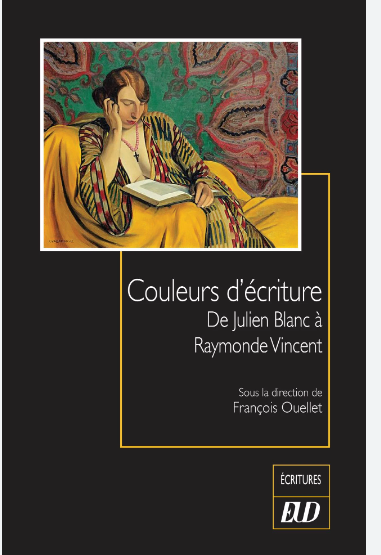

Presque née avec le 20ème siècle -en 1902-, enfant solitaire élevée dans un milieu cosmopolite où se côtoient financiers de haute volée et aristocrates d’illustre ascendance, la jeune Marie-Laure Bishoffsheim (1902-1970) devient une adolescente tout autant avide de fêtes où s’étourdir que réceptive à la riche culture érudite de son entourage : elle fréquente les Camondo, Reinach, Cahen d’Anvers, Rothschild…, la haute noblesse dont est issue sa mère -descendante de Sade-, le gratin littéraire (France, Mistral, Cocteau, Croisset -second époux de sa mère-,...) ou artistique (Léon Bakst,…).

En 1923, la richissime héritière épouse Charles de Noailles, avec lequel elle va former, dans l’effervescence culturelle du siècle, le couple de mécènes le plus flamboyant et éclectique, du début des années 20 à 1970, année de sa mort. Dotés d’un flair peu commun, ils promurent et financèrent l'avant-garde littéraire et artistique -en particulier la vague surréaliste, mais aussi les Hussards, le Nouveau Roman,...- et constituèrent une vaste collection d’oeuvres d’art de toutes époques et origines. C’est grâce aux Noailles qu’aboutirent plusieurs projets cinématographiques (ainsi Le Sang d'un poète de Cocteau et, surtout, L'Âge d'or de Bunuel, alors jugé scandaleux); ils lancèrent Bataille, Char, Crevel, Desnos…, favorisèrent la renommée de décorateurs audacieux (Jean-Michel Frank) et d’architectes novateurs (Mallet-Stevens, avec leur fameuse villa d’Hyères), sans oublier les peintres (Picasso, Dali, Balthus,...), sculpteurs (Giacometti, César,...) ou musiciens (Poulenc, Stravinsky, Milhaud,…): la liste est éblouissante.

Tentant de cerner la personnalité complexe de Marie-Laure, Mathieu Galey la décrivait « irrésistible de drôlerie, intelligente, originale, infiniment supérieure à ses courtisans extasiés », au « propos farfelu et surprenant, parfois même profond », à « l’étrange prestige de grande dame... Elle prétend être une autodidacte mais elle a tout lu et sait tout ». Provocatrice et anticonformiste -on se rappelle la sexagénaire qui, en 68, allait apporter son soutien aux étudiants sur les barricades... en Rolls-, elle défraya plus sagement la chronique en tant que peintre et écrivaine. En 1937, Dix ans sur terre, dédié à Serge Lifar, inaugura un corpus d’une dizaine de livres: poésies (Cires perdues, chez Seghers), essais (Journal d’un peintre, son dernier ouvrage publié en 1966 chez Julliard) et romans, dont La chambre des écureuils.

Cette chambre est la plus belle des chambres d’amis d’une villa néoclassique nichée dans un paysage de rêve (l’Estérel) et bordée d’un jardin surnommé « l’Excentrique », refuge à la Trenet mâtiné de Gaudi et de Cocteau, peuplé d’essences rares et d’un bestiaire de pierre aussi cocasse qu’inquiétant. La jeune héroïne -« la jolie petite », « ma chérie », « carissima », dont nous ne connaîtrons pas l’identité- y est en villégiature avec sa jeune mère, peu après le décès du père à peine âgé de trente ans. Solitaire et mélancolique, elle distille langoureusement son ennui au long de journées ensoleillées, cherchant quelques distractions dans la lecture ou dans ses « conversations » imaginaires avec le (médiocre) portrait de son père.

Empreintes d’incompréhension réciproque, ses relations avec sa mère -très belle femme affligée d’une boiterie- sont distantes, maladroites, ambiguës (tout en elle me plaisait et me déplaisait tour à tour); d’une élégance raffinée, la jeune femme évoque Oriane de Guermantes, dont Laure de Chevigné, grand-mère de Marie-Laure, fut l’un des modèles (son cou et ses épaules sortaient d’un flot nuageux de mousseline, sur lequel venait battre un éventail en plumes de cygne*).

Cette atmosphère un peu surannée est troublée par l’arrivée d’un ami de la mère, qui fait préparer la meilleure chambre pour cet hôte de marque qu’elle admire et décrit brièvement à sa fille comme un homme de goût, écrivain et fin lettré au parcours original.

D’emblée, la toute jeune fille (« Je sortais à peine de l’enfance ») prend en grippe ce quinquagénaire: mi-cabrée mi-apeurée, ingénue mais rebelle, romanesque et imaginative, elle oscille entre rêve et réalité, au gré de son hypersensibilité et de son immaturité mais aussi de son intuition et de sa perspicacité. Toute en paradoxes, en prise aux désespoirs de l’adolescence, elle va peu à peu sortir de sa chrysalide, non sans obstacles et au prix de décisions aux conséquences risquées.

Ce qu’elle perçoit de l’invité -M.Arnaud- est peu engageant: c’est un quinquagénaire précieux, maniéré, au discours affecté (« un cours d’eau d’érudition coulait, intarissable »), vaguement inquiétant, « grand prêtre d’un culte », un ensorceleur un peu décadent, un manipulateur au passé trouble et suspect . Fasciné par La divine comédie et se disant traumatisé par un douloureux passé, il se consacre à l’écriture d’un livre, « La Béatrice infernale ». Il subjugue la mère et se veut éducateur à la place du père , voire initiateur (jusqu’à la violence physique). Dans un climat électrique de malaise et de tensions lourd de silences, de sous-entendus, de jalousie, de non-dits, de faux-semblants..., le ressentiment la jeune fille est immédiat, ne fait que s’accroître et la méfiance s’incruste; alors que prend forme la liaison entre M.Arnaud et sa mère, l’adolescente choisit le parti de l’insolence et de la rébellion et, pour démasquer son ennemi, lui vole un carnet qu’elle identifie comme pièce à conviction de son imposture.

Afin de tromper son ennui, de se divertir de son mal-être, se sentant abandonnée, la jeune fille s’immisce dans la vie d’une jeune étrangère et de sa dame de compagnie venues occuper une villa voisine, un lieu mystérieux qui aimante sa curiosité. Elle est fascinée par l’Etrangère, que mine un délire paranoïaque causé par un profond traumatisme subi dès les premiers temps de son mariage avec un homme séduisant, mais diabolique et coupable d’outrages et de flétrissure morale, d’ « abominations qu’une jeune fille doit ignorer », un de ces « hommes qui rendent démentes leurs épouses »: « le démon est venu sous les apparences du meilleur ». La jeune fille fait le parallèle entre ce Lui prédateur, destructeur, et M.Arnaud, y voyant le « décalque d’une histoire » : « ce fut à cette époque que je commençais à édifier la muraille de ma réserve infranchissable ».

A la suite d’une violente dispute avec M.Arnaud, elle s’enfuit et trouve refuge chez ses deux amies. Pensant qu’elle a fugué vers leur appartement parisien, sa mère part à Paris avec M.Arnaud. La jeune fille se retrouve quelque temps livrée à elle-même puis, sur demande de sa mère, finit par la rejoindre. Au fil de ses rencontres, elle découvre de nouvelles coïncidences inquiétantes entre l’histoire de la malheureuse Etrangère et le contexte mensonger dans lequel évolue la relation entre M.Arnaud et sa mère, dont elle se convainc qu’elle est aussi sous emprise d’un Lui diabolique. « Le temps de rêver était perdu, comme l’étrangère. Quand viendrait le temps d’aimer? Moi, je ne mentirais pas ».

Lorsqu’ incidemment elle apprend que sa mère va épouser M.Arnaud, elle décide d’agir, animée tant par de sombres pressentiments -« j’étais celle qui allait être mangée »- que par un désir de venger son père dont le souvenir est bafoué et -qui sait ?- l’Etrangère. « Mes épaules portaient un fardeau invisible » : il lui faut mettre fin aux agissements d’un être toxique, dissimulateur, aux relations douteuses. « Vint le jour où j’appris ce que je savais déjà….il ne resta plus en face de moi que ma vengeance, peut-être plusieurs vengeances dont je pourrais tenir les fils ».

Ange exterminateur qui exerce cette vengeance à ses yeux fondée, justicière qui ne mesure pas l’ampleur potentielle de son acte (« je n’avais encore jamais pesé le poids d’une action »), elle déclenche, « par le labyrinthe des années », un processus à la trajectoire destructrice dont les étapes se répondent en miroir, dans une sorte d’éternel retour.

D’autres romancières -Sagan, Némirovsky- ont excellé à décrire ce qui mène une adolescente tourmentée à se venger d’adultes qui, aimant ailleurs, ne l’aiment pas assez. Mais ce qui fait « le ton Marie Laure », c’est qu’a priori léger, charmant et poétique, La chambre des écureuils glisse peu à peu vers le gothique et le surréaliste, voire le sulfureux, jouant sur l’apparence et la répétition, la superposition des rêves et de la réalité, le délire paranoïaque, le supra-normal... Seuls les écureuils y sont sympathiques.

*dans «Sodome et Gomorrhe»

La Chambre des écureuils

Paru le 19/10/2023

266 pages

Seghers

25,00 €

Commenter cet article