Les Ensablés - "Histoires incertaines", Henri de Régnier (1864-1936) par Hervé Bel

Les Editions L'Eveilleur réédite aujourd'hui une oeuvre oubliée Histoires incertaines (1919) d'un auteur déjà très oublié, Henri de Régnier. Aux plus lettrés, et encore sont-il très âgés, ce nom évoquera des poèmes appris à l'école; pour d'autres, un autre nom, celui de sa femme Marie de Heredia, fille de José Maria de Heredia, romancière elle-même (sous le nom de Gérard d'Houville), maîtresse de Pierre Louÿs et mère de Pierre de Régnier dont la Table Ronde a récemment réédité les superbes chroniques (ici) et La Thébaïde son Deauville (ici). On ne peut, une fois de plus, que féliciter le courage éditorial de cette maison L'Eveilleur. Histoires incertaines méritaient de reparaître. Avec elles, on l'espère, renaîtra ce cher Henri de Régnier, authentique homme de lettres, daté sans doute, mais que les amoureux de la littérature fin de siècle ("fin de sexe", disait Jean Lorrain) adopteront avec passion.

Le 23/04/2017 à 09:00 par Les ensablés

0 Réactions | 0 Partages

Publié le :

23/04/2017 à 09:00

0

Commentaires

0

Partages

Il devait souffrir des frasques de son épouse, à qui il passait tout. Sous ses airs compassés, cette morgue peut-être d'homme noble, son coeur battait. Dans sa souffrance, sans doute trouvait-il de quoi alimenter ses poèmes où l'on sent le spleen baudelairien et le souci du beau français. Il aimait aussi le XVIIIème siècle, et surtout Venise. C'est en septembre 1899 qu'il s'y rend pour la première fois avec Marie, invité par la comtesse de la Baume-Pluvinel.

Venise fut avec sa femme Marie l'autre passion de sa vie. Il en fit des poèmes, un livre de souvenirs L'altana (que l'on peut consulter sur Gallica) et enfin la nouvelle principale, L'entrevue, de son recueil Histoires incertaines. C'est d'elle, la plus réussie à mon sens, dont je veux parler ici. Les deux autres nouvelles sont aussi très bonnes, mais celle-là est d'un fantastique parfaitement réussi, et dresse de Venise un portrait qui donne envie de s'y rendre aussitôt.

Le narrateur se rend à Venise pour guérir d'une dépression. C'est une dépression d'homme riche et oisif. On peut supposer qu'il s'agit d'une peine de coeur, mais rien de certain. Son état est caractérisé par une sensibilité exacerbée. En le lisant, on songe à un de ces personnages torturés qui parsèment l'oeuvre d'Edgar Poe, en particulier Roderick Usher: Mon mal consistait maintenant en insomnies persistantes et en appréhensions nerveuses auxquelles se joignaient un dégoût sincère de toute société et un profond besoin de solitude (...) Septembre finissait et je trouverais bientôt sur la lagune les mélancoliques et calmes beautés de l'automne vénitien.

Il connaît déjà bien Venise et a réservé une chambre dans une pension tenue par des soeurs qu'il appelle "les Sorelle", mais voilà, par mégarde, il n'a jamais posté la réservation: il lui faut loger à l'hôtel. Il se promet de trouver bientôt une autre chambre, dans un palais de Venise, où il pourra être en paix, méditer et rêver à loisir. Il se rend au café Florian où Régnier, dans la réalité, avait ses habitudes. C'est là qu'il retrouve un curieux italien, un certain Prentinaglia, être fantasque et cultivé, à qui il confie sa mésaventure en espérant que son ami lui conseillera un gîte convenable. Mais Prentinaglia lui raconte une histoire étrange. Au musée de Venise, un buste représentant un noble inconnu du XVIIIème siècle a disparu dans d'étranges circonstances. Il était enfermé dans une boite de verre. On l'a retrouvée vide, sans qu'il y ait eu effraction. Il se passe de drôles de choses à Venise... Le narrateur se souvient très bien de ce buste orné d'un sourire ironique. Puis Prentinaglia lui promet de lui trouver un palais où se loger.

Le lendemain, à son réveil, une lettre l'attend, lui recommandant une pension sise au palais Altinengo situé près des Carmini. C'est un palais déchu qui se lézarde comme la maison Usher. La pension est tenue par une vieille femme taciturne qui l'entraîne dans un dédale de couloirs, jusqu'à l'appartement à louer: L'enduit des murs s'écaillait et les stucs des moulures s'ébréchaient, mais l'ensemble avait cette sorte de grâce à la fois élégante et minable qui fait le charme appauvri et mélancolique des vieilles demeures vénitiennes. Et puis, au milieu de ce délabrement, il y a un merveilleux salon qui enthousiasme le narrateur et le décide à s'installer. Au milieu de la pièce, un miroir à volutes dorées surmonte une cheminée de marbre jaune. Sur un des murs, une grande porte en glace.

Du palais émane quelque chose de pesant. Après s'être installé, le narrateur éprouve des difficultés croissantes à sortir. Puis ne sort plus du tout, terré dans son salon, éprouvant même des difficultés à lire. Et un jour, passant devant la porte en glace, il se rend compte qu'il ne s'y voit plus. C'est là que le fantastique intervient. S'il n'est plus dans le miroir qui s'y trouve? Par quel miracle est-ce possible?

Je n'en dirai pas plus. A vous, chers lecteurs, de poursuivre. Ce n'est pas ce que vous attendez. Nous ne sommes pas dans un fim américain. Le mystère n'est que suggéré, et donc plus impressionnant encore. Tous ces miroirs hérités des siècles ne sont-ils pas des portes ouvertes au passé?

Avec lui, Régnier, c'est tout un pan de littérature qui revient, Proust et son séjour à Venise, et bien sûr Venises de Paul Morand qui a su si bien évoqué ce temps où les gens du Monde avaient du goût.

Avant de quitter cet article, lisez encore ce poème intituléé La voix. Vous sentirez encore mieux qui était Henri de Régnier.

Ni même ton cher pas et ton visage aimé,

Ni ta main indolente et qui d’un doigt caresse

Le ruban paresseux et le livre fermé.

Laissez-moi. Que ma porte aujourd’hui reste close ;

N’ouvrez pas ma fenêtre au vent frais du matin ;

Mon cœur est aujourd’hui misérable et morose

Et tout me paraît sombre et tout me semble vain.

Ma tristesse me vient de plus loin que moi-même,

Elle m’est étrangère et ne m’appartient pas,

Et tout homme, qu’il chante ou qu’il rie ou qu’il aime,

À son heure l’entend qui lui parle tout bas,

Et quelque chose alors se remue et s’éveille,

S’agite, se répand et se lamente en lui,

À cette sourde voix qui lui dit à l’oreille,

Que la fleur de la vie est cendre dans son fruit.

Plus d'articles sur le même thème

Les Ensablés - La Confrontation, de Louis Guilloux (1899-1980)

Né en 1899 à Saint Brieuc, dans une famille de condition modeste, Louis Guilloux a publié de nombreux romans dans lesquels il a témoigné d'une attention particulière pour les pauvres et les laissés pour compte. Son premier roman La Maison du peuple, publié en 1927, évoque la figure de son père, cordonnier et militant socialiste. Son œuvre la plus célèbre Le Sang noir (objet d'un précédent article) s'inspire de la vie de George Palante qui fut son professeur de philosophie et son ami. Par Isabelle Luciat.

28/04/2024, 10:59

Les Ensablés - Laurence Algan , discrète et touchante

Ces derniers temps, j’ai lu une romancière à l’écriture discrète et touchante qui se nomme Laurence Algan. On ne saurait presque rien d’elle si, en juillet 1944, elle n’avait répondu à l’enquête biographique que le journaliste et romancier Gaston Picard menait à l’époque auprès des écrivains pour le compte du Centre de documentation de la BnF ; les éléments biographiques fournis par l’écrivaine, Paul Aron les présente succinctement dans un article qu’il a intitulé « Une femme si simple » et qui est paru dans Les Nouveaux Cahiers André Baillon en 2014. J’y suis allé voir de plus près. Par François Ouellet

14/04/2024, 09:00

Les Ensablés - La chambre des écureuils de Marie-Laure de Noailles

A l’automne dernier, sur les tables de la librairie chargées de l’abondante moisson de la rentrée littéraire, le regard est attiré par un livre relié entoilé d’un jaune éclatant, d’une romancière inconnue, Marie Laure. Son titre primesautier - La chambre des écureuils - intrigue : conte pour enfants ou ouvrage libertin ?

Ni l’un, ni l’autre, et il s’agit d’une réédition, chez Seghers, d’un roman écrit en 1946 -mais publié en 1955- par une femme hors du commun, bien plus célèbre comme mécène des arts et instigatrice de fastueuses fêtes mondaines, que comme écrivaine. Le pseudonyme de Marie Laure est en effet celui de Marie-Laure de Noailles, surnommée par l’une de ses biographes « la vicomtesse du bizarre ».

Par Marie Coat

31/03/2024, 09:00

Les Ensablés - Sangs (1936) de Louise Hervieu (1878-1954)

La vie de Louise Hervieu (1878-1954) n'a pas été facile. Née hérédosyphilitique (cela existait encore en ce début de Troisième République), elle eut une santé fragile qui la contraignit à un moment de sa vie de se retirer et ne plus se consacrer qu’à l’art graphique et à l’écriture… Enfin, pas tout à fait. Sensible pour des raisons évidentes aux problèmes de santé, elle milita activement à l’instauration du « carnet de santé » et parvint à ses fins en 1938.

En 1936, elle obtient pour « Sangs » (publié chez Denoël) le prix Femina au 4eme tour, l’histoire d’une enfant à l’hérédité implacable, que l’amour ni la richesse de sa famille ne peuvent guérir, ne peuvent écarter de la malédiction du « mauvais sang »

On n’échappe pas à son malheur.

Par Henri-Jean Coudy

17/03/2024, 09:00

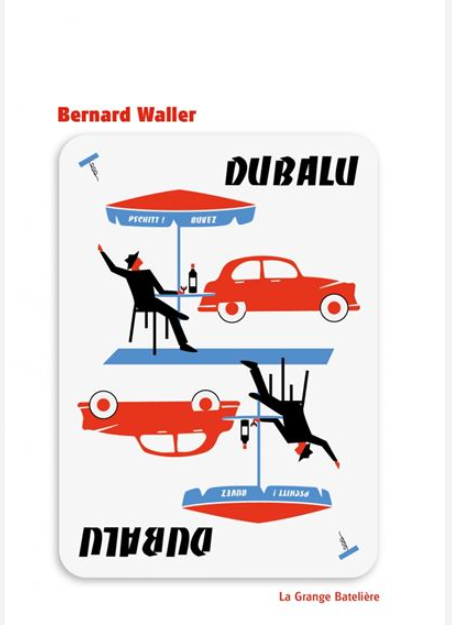

Les Ensablés - Dubalu de Bernard Waller (1934-2010), par Carl Aderhold

« Ouf,

La bonne étape, le relais avant de s’élancer vers d’autres lieux,

à portée de main, en sortant de chez lui la première maison de la rue Granchois. »

Ainsi débute la grande aventure de Francis Dubalu, représentant de commerce la firme Breganti, qui part pour la première fois démarcher de nouveaux clients en province.

Ce sont les éditions de La Grange Batelière dont on connaît le riche catalogue, qui ont eu la bonne idée de republier le premier roman de Bernard Waller.

Initialement paru dans la prestigieuse revue NRF en novembre 1960 avant de connaître, un an plus tard les honneurs de la collection blanche, Dubalu est un texte d’une incroyable modernité, qui n’a pas pris une ride.

Par Carl Aderhold

03/03/2024, 09:00

Les Ensablés - Waterloo, Belges ou Français d'Albert du Bois (1872-1940)

Dans cette fiction historique qui prend place durant les Cent-Jours avec comme moment culminant la bataille de Waterloo, un Bruxellois d’origine flamande, Jean Van Cutsem, vit une crise existentielle : alors que le frère de sa fiancée wallonne rejoint Napoléon, il est pour sa part enrôlé dans l’armée hollandaise sous le commandement du Prince d’Orange… Un roman engagé et détonnant, où les questions de l’identité, de la loyauté et du courage s’affrontent avant tout dans le for intérieur d’un jeune soldat jeté malgré lui sur les routes de la guerre.

Par Louis Morès.

18/02/2024, 09:00

Les Ensablés - À propos de Claude Dravaine, par François Ouellet

J’ai commenté ici même, précédemment, la biographie de Maria Borrély (1890-1963) publiée par Danièle Henky en 2022 (Maria Borrély. La Vie d’une femme épanouie). Les romans de Borrély, qui s’apparentent à ceux de Giono et de Ramuz, sont à redécouvrir impérativement. Danièle Henky, dont le « sujet de prédilection, c’est le destin des femmes », expliquait-elle récemment, s’intéresse, dans son nouvel ouvrage, à l’écrivaine et journaliste Claude Dravaine (1888-1957). La Livradoise. L’Énigme Claude Dravaine est publié chez Hauteur d’Homme, une maison régionaliste sise dans une commune du Massif central. Par François Ouellet.

04/02/2024, 09:00

Les Ensablés - Couleurs d'écriture, de Julien Blanc à Raymonde Vincent

Après Romans exhumés (chez EUD, 2014), Littérature précaire (toujours chez EUD, 2016), notre ami et chroniqueur des Ensablés, François Ouellet, publie aujourd’hui, sous sa direction, un nouvel opus dédié à la redécouverte d’auteurs oubliés, vaste domaine, on le sait, qu’une vie ne suffira jamais à explorer totalement. Il s’est entouré pour cela d’éminents spécialistes dont le regretté Bruno Curatolo, savant érudit, par ailleurs un des « redécouvreurs » de Raymond Guérin. Pour nos lecteurs assidus depuis quatorze ans (déjà !), ce livre est indispensable. Par Hervé Bel.

22/01/2024, 12:17

Les Ensablés - La jeune fille verte de Paul-Jean Toulet (1867-1920)

Chers lecteurs des Ensablés, avec cet article d'Isabelle Luciat, se terminent nos chroniques de l'année 2023, l'occasion pour nous de vous souhaiter une très bonne année 2024 et de vous remercier pour votre fidélité (15 ans déjà). Hervé BEL

Récit enlevé d'une éducation sentimentale, La jeune fille verte se déroule dans la station thermale imaginaire de Ribamourt, inspirée de la ville de Salies-de-Béarn. Ce court roman livre également (et ce n'est pas son moindre attrait) une amusante chronique de la vie de province à la Belle Époque qui n'est pas sans rappeler « L'orme du mail » d'Anatole France, quoique sur un mode résolument léger et qui peut parfois tomber dans la facilité. Par Isabelle Luciat.

31/12/2023, 09:00

Les Ensablés - Soldats bleus, journal intime (1914-1918) de Pierre Loti

A priori, publier le journal intime de Pierre Loti, sur la période couvrant la Première Guerre mondiale relève de la gageure, tant le style et l’œuvre de cet écrivain sont aujourd’hui passés de mode. Sa ferveur patriotique, sa soif d’en découdre avec l’ennemi, qui le pousse, alors qu’il a dépassé l’âge d’être mobilisé, à faire intervenir les plus hautes autorités, pour prendre part malgré tout à la guerre, nous est difficile à comprendre. par Carl Aderhold

10/12/2023, 09:08

Les Ensablés - Ces messieurs du rugby, anthologie littéraire

Alors que la coupe du monde de rugby vient de s’achever laissant un goût d’amertume aux Français sortis pour un petit point d’écart en quart de finale par les sud-Africains, on peut se consoler avec ces Messieurs du rugby, excellente anthologie littéraire consacrée uniquement à l’ovalie et publiée en poche dans la collection La Petite Vermillon à la Table ronde. Les maux s’envolent, les écrits restent.

Par Denis Gombert.

26/11/2023, 09:00

Les Ensablés - Le voleur de Georges Darien, par Marie Coat

Si le nom de Georges Darien (1862-1921) ne vous évoque rien, c’est que vous n’avez lu ni Biribi ni Bas les cœurs ... ni surtout Le voleur, mais peut-être avez-vous vu l’adaptation qu’en fit Louis Malle en 1967 dans son film éponyme ? Ou la bande dessinée de Bernard Seyer en 1986, presque un siècle après la parution, en 1897, du roman d’origine (le premier d’un cycle intitulé Comédie inhumaine qui ne connaîtra qu’un second opus, L’épaulette). Par Marie Coat

12/11/2023, 09:00

Les Ensablés - Martel en tête, d'André Vers (1924-2002)

André Vers, j’en ai déjà parlé avec émotion il y a quelques années, lors de la réédition chez Finitude de son roman « Misère du matin » (1953) qui relatait, avec drôlerie et mélancolie la vie en usine d’un jeune homme. Cette fois, je reprends la plume pour lui, à l’occasion de la réédition de son deuxième roman « Martel en tête » publié en 1967 aux éditions Edmond Nalis, et que la fidèle maison d'édition Finitude réédite. Dans ses mémoires « C’était quand hier ? » (1990), André Vers raconte toutes les péripéties qui ont accompagné sa parution. Par Hervé BEL.

29/10/2023, 22:17

Les Ensablés - L'hôtel du Nord d'Eugène Dabit, “triste, poignant et beau”

Publié en 1929, L’Hôtel du Nord est le premier roman d'Eugène Dabit ((1898-1936voir ici et ici). Ce roman connut un succès inégalé dans la courte carrière de l'auteur, disparu brutalement en 1936 alors qu'avec un groupe d'écrivain français, il accompagnait André Gide dans un voyage en URSS. Issu d'un milieu modeste, marqué comme tous les jeunes gens de sa génération par la guerre de 1914, Eugène Dabit a fréquenté les milieux artistiques après la guerre et a gravi l'échelle sociale, sans jamais renier ses origines. Par Isabelle Luciat

15/10/2023, 09:00

Les Ensablés - Le Ciel de Nieflheim de Jacques Chardonne

Jacques Chardonne (1884-1968), le « romancier du couple », de Destinées sentimentales et de Romanesques, dont Gallimard a édité récemment la correspondance en trois volumes avec Paul Morand, a encore des lecteurs fidèles et convaincus — j’en connais quelques-uns. Ce n’est donc pas tout à fait d’un écrivain ensablé qu’il sera ici question, mais d’un livre que presque personne n’a lu, puisqu’il s’agit d’un ouvrage, écrit en 1943, qui était prêt pour l’impression, mais que Chardonne renonça à publier: Le Ciel de Nieflheim. Pour ses amis, Chardonne avait néanmoins procédé à un faible tirage privé ; on en trouve parfois un exemplaire en vente à fort prix en ligne. Par François Ouellet

24/09/2023, 12:11

Les Ensablés - Oeuvres de Hugues Rebell (1867-1905)

Avec une préface documentée de Nicolas d’Estienne d’Orves (notamment romancier « Prix Roger Nimier » et spécialiste de Rebatet), la collection « Bouquins » a publié récemment un recueil des œuvres principales de Hugues Rebell dont seuls les gens de mon âge rappelleront qu’elles furent rééditées dans les années 80 par Hubert Juin, dans la collection 10/18, avec d’autres auteurs « fin de siècle ». Par Hervé Bel.

11/09/2023, 11:55

Les Ensablés - Le meneur de Loup (1857) d'Alexandre Dumas (1802-1870)

Dumas ? c’est Gaston Pescou, signant Peskow ou Peskov, mais aussi G. de Morlon, baron de Cherville, qui est en réalité –pour les trois-quarts- l’auteur caché de ce roman. Il est dans sa spécialité : le roman de chasse. Qu’on en juge par quelques titres tirés de sa bibliographie : Les Aventures d'un chien de chasse, Histoire d'un trop bon chien, Contes de chasse et de pêche, Contes d'un coureur des bois, Montcharmont le braconnier, Le Gibier plume et la même année Le Gibier poil, sa science s’étendant même aux sauvages horizons de l’Afrique et de l’Asie avec Les Éléphants, état sauvage, domestication.

Par Antoine Cardinale

27/08/2023, 09:00

Les Ensablés - Les Étangs de la Double, de Geneviève Fauconnier

En 1995, les éditions Le Croît vif, à Royan (Charente Maritime), rééditaient trois romans de Geneviève Fauconnier (1886-1969) : Les Trois Petits Enfants bleus (1927), Claude (1933) et Les Étangs de la Double (1935). La même année, Omnibus reprenait Pastorale (1942), intégrant cet autre roman de la même auteure dans Gens de Charente et de Poitou, au sommaire duquel figurent aussi des romans de Jean-Richard Bloch, Pierre Véry, Ernest Pérochon, André Theuriet et Pierre Loti. En outre, Les Étangs de la Double reparaissait en 2020 aux éditions La Geste, à Niort, en Nouvelle-Aquitaine. Par François Ouellet.

13/08/2023, 11:19

Les Ensablés - Le fer rouge de Paul-André Lesort, ou l'emprise

Paul-André Lesort (1915-1997) aurait pu intituler son cinquième roman L’emprise, mais il a choisi un titre plus incisif : Le fer rouge. Paru en 1957, l’ouvrage de ce romancier étiqueté « grand écrivain catholique » choqua autant les lecteurs que la critique, à quelques rares exceptions près comme Jean Cayrol (« Ce n’est pas un spectacle auquel il nous convie,...mais une quête, une aventure avec « risques et périls»... Son honneur est de déranger et de se déranger...Beaucoup n’ont pas compris la route surprenante qu’il put choisir sans avertissement »). Par Marie Coat.

30/07/2023, 10:05

Les Ensablés - Petit Louis, d'Eugène Dabit

Chers amis des Ensablés, notre site accueille aujourd'hui une nouvelle contributrice, Isabelle Luciat, à qui nous souhaitons la bienvenue au sein de notre équipe. Pour son premier article, elle a choisi "Petit Louis" deuxième roman d'Eugène Dabit, qui avait rencontré le succès avec L'Hôtel du Nord, paru en 1929. Hervé BEL.

16/07/2023, 09:00

Les Ensablés – Des hommes passèrent…, de Marcelle Capy

Pendant la première moitié du XXe siècle, de nombreux romans « champêtres » ont été publiés, et les Ensablés n’ont pas manqué d’en chroniquer. Parmi ceux qui nous ont particulièrement marqués, rappelons l’admirable Campagne (prix Femina 1937) de Raymonde Vincent que les éditions Le passeur viennent de rééditer et La vie d’un simple, d’Émile Guillaumin. Il me faut en ajouter un autre, récemment paru chez La Thébaïde d’une romancière complètement oubliée, Marcelle Capy. Par Hervé BEL

02/07/2023, 12:20

Les Ensablés - Cinis in cinerem, de Régis Messac (1893-1945)

Les Éditions de La Grange Batelière achève par Cinis in cinerem (allusion à la Genèse « tu es poussière et tu retourneras à la poussière), la publication des quatre romans policiers de Régis Messac, auteur que nos amis des Ensablés commencent à connaître (Quinzinzinzilli, Le mystère de Monsieur Ernest). A mon goût, c’est le roman plus étonnant, le plus attachant aussi, car il s’y mêle le gothique, le fantastique, la psychanalyse et le scientisme du XIXème siècle, dans une ambiance mystérieuse : plaisir assuré pour tous ceux qui ont aimé Gaston Leroux, Maurice Leblanc, Stevenson, Edgar Poe, et j’en passe. Par Hervé Bel

11/06/2023, 09:00

Les Ensablés - Le tramway des officiers (1973) de Georges Thinès

Georges Thinès (1923-2016) est un écrivain belge de langue française né en 1923 à Liège et décédé en 2016 à Court-Saint-Étienne. D’abord attiré par les lettres classiques, il fut étudiant en philosophie et lettres à la Faculté universitaire Saint-Louis de Bruxelles. Après son engagement à la Royal Navy durant la guerre, Georges Thinès renonce à la philologie et s’oriente vers la psychologie. Professeur à l’université de Louvain, il fut un spécialiste de renommée mondiale dans le domaine de l’éthologie animale. Excellent musicien, fondateur de l’orchestre symphonique de Louvain, il fut encore poète, nouvelliste, romancier, dramaturge, essayiste. Par Armel Job

28/05/2023, 09:00

Les Ensablés - Les aiguilles à tricoter de Denis Belloc, le bas bruit de la violence

Décédé en 2013 à l’âge de 64 ans, Denis Belloc ( (1949-2013) a marqué d’une empreinte noire la littérature française. Son œuvre, une dizaine de romans parus, s’abreuve au sirop de la rue. Mais ce liquide est violent et amer. C’est l’univers de la toxicomanie dans Képas (Lieu commun, 1989) ou de la prostitution dans Suzanne (Lieu commun 1988) qui forme le décor des romans de Belloc dont l’entière matière est autobiographique. Par Denis Gombert.

14/05/2023, 09:00

Les Ensablés - Heureux les pacifiques de Raymond Abellio (1907-1986)

En janvier 1947, les éditions du Portulan publièrent un épais volume au titre biblique, « Heureux les pacifiques », que la critique accueillit avec force éloges, n’hésitant pas à parler de «roman fracassant et excitant » (Pierre de Boisdeffre), de « roman d’une génération » (Maurice Nadeau), tous se montrant impressionnés par la justesse d’un tableau riche et complexe d’une époque charnière (1934-1945): ainsi Pierre Descaves, selon lequel ce roman est « sans aucun doute, le document le plus important, le plus impressionnant qui nous ait été donné depuis quinze ans, sur l’état d’une jeunesse que guettait le conflit de 1939-1940 et les années, noires et rouges, des refus ou des abandons ». Par Marie Coat

30/04/2023, 16:45

Les Ensablés - Le renard à l'anneau d'or, de Nelly Kristink

Mariève a vingt-trois ans lorsqu’elle épouse Gilles, de dix ans son aîné. Ce mariage la conduit à s’installer chez lui, dans un domaine forestier des Hautes Fagnes, à l’est de la Belgique. Le manoir du Rondbuisson, situé à l’orée du bois, est la résidence de quelques personnages rustiques et gentiment intrigants. Tout semble en place pour assurer le confort de Mariève, dans un cocon où l’on ressent plus qu’ailleurs le rythme envoûtant des saisons. Mais pourquoi n’y semble-t-elle pas heureuse ? C’est l’histoire de la lente dégradation d’un amour s’abîmant au grattage de l’écorce. Par Louis Morès.

10/04/2023, 09:47

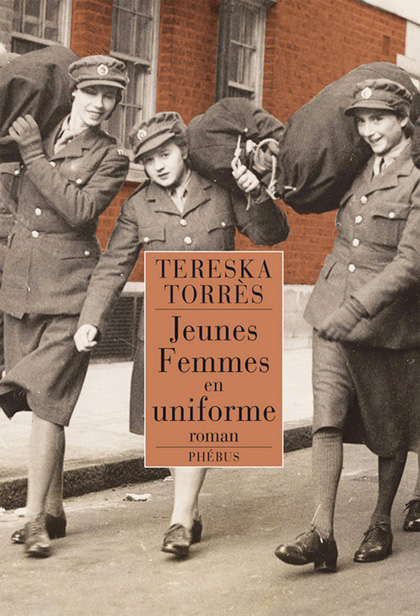

Les Ensablés - Jeunes femmes en uniforme, de Terreska Torrès

« Elles sont les premières. Cinq filles. Jeunes, timides, heureuses, excités, cœurs battants et prêtes à mourir pour la France. » Nous sommes en 1940. La France vient de perdre la guerre. À Londres, la France libre sous l’impulsion du général de Gaulle fait ses premiers pas. Pour la première fois, les femmes prennent part au conflit sous l’uniforme français. Un Corps féminin de Volontaires de la France libre est créé, dans lequel s’enrôlent les héroïnes de ce roman, ainsi que son autrice, Tereska Torrès. Par Carl Aderhold.

26/03/2023, 17:17

Les Ensablés - Kikou Yamata (1897-1975), la Japolyonnaise

Qui se souvient aujourd’hui de Kikou Yamata, une écrivaine née à Lyon en 1897 d’un père japonais et d’une mère française et décédée en 1975 à Genève ? Étonnante et attachante figure, auteure d’une œuvre importante. Par François Ouellet

12/03/2023, 10:00

Les Ensablés - Génération hussards, de Marc Dambre

En septembre 2022, Marc Dambre, spécialiste de Roger Nimier, a publié chez Perrin une somme passionnante (je pèse mes mots) intitulée Génération hussards, en référence à une mouvance littéraire des années 50. L’occasion d’aborder avec lui non seulement la vie et la production littéraire des « hussards » les plus connus, mais aussi d’en (re)découvrir d’autres, dont Stephen Hecquet, objet d’un récent article des Ensablés, et de revisiter trente années de vie culturelle française. Par Hervé Bel

20/02/2023, 09:56

Les Ensablés - Deutschland de René Trintzius (1898-1953)

Quiconque vous demanderait ce qu’évoque pour vous le nom de Trinztius, vous resteriez coi ou chercheriez en vain du côté des érudits anversois de la Renaissance. Bien oublié aujourd’hui, René Trintzius fut très connu dans le monde des lettres de la première moitié du siècle dernier. Né en 1898 dans une famille bourgeoise de Rouen -son père était un architecte renommé- il abandonna très en amont une carrière de magistrat pour se consacrer dans un premier temps au journalisme, puis rapidement à l’écriture de pièces de théâtre et de romans. Par Marie Coat

22/01/2023, 09:00

Les Ensablés - Malpertuis (1943) de Jean Ray (1887-1964)

Au carrefour de ruelles obscures se dresse Malpertuis. Quentin Moretus Cassave, le maître de cette grande maison, s’éteint sur son lit de mort et fait lire à sa famille réunie les articles de son testament. Pour recevoir l’héritage, les héritiers doivent s’engager à venir vivre au sein de ce lieu rempli de mystères et seul le dernier d’entre eux recevra la fortune. Le dernier ? Dans cette demeure hantée peuplée d’une faune étrange et où le temps s’étire à la croisée des mondes, les périls sont immenses. Jean-Jacques Grandsire, un jeune neveu de Cassave, nous confie avec effroi les heurts et malheurs de Malpertuis. Un chef-d’œuvre du fantastique belge à redécouvrir. Par Louis Morès.

08/01/2023, 09:00

Les Ensablés - une biographie de Marie Borrély (1890-1963)

J’ai parlé, il y a quelques mois dans cette chronique, de Maria Borrély (1890-1963), une romancière d’exception de la Haute-Provence. Voici qu’une belle biographie vient de lui être consacrée par Danièle Henky aux éditions Le Papillon rouge, Maria Borrély. La Vie d’une femme éblouie. La biographe, qui a commencé à s’intéresser à Maria Borrély au début des années 2000, a pu avoir accès aux archives de l’écrivaine, se nourrir des souvenirs de Pierre Borrély, le cadet des deux fils de l’écrivaine, qu’elle a maintes fois rencontré, travailler aux premières rééditions avec Paulette Borrély, la femme de Pierre. Par François Ouellet

25/12/2022, 09:00

Les Ensablés - La baie des Wallons (1991) de Viviane Dumont

Dernier tome d’une trilogie de romans historiques suivant sur trois générations l’histoire d’une famille aux XVIe et XVIIe siècles dans les Provinces-Unies et les Pays-Bas espagnols, La Baie des Wallons relate les aventures du jeune Tristan de Noirfontaine, un orphelin seul héritier de sa lignée ne rêvant que d’exploration au point de s’embarquer dans un navire à la conquête du Nouveau Monde. C’est avec enthousiasme qu’il participera àl’émergence d’une nouvelle ville et d’une société lui offrant une vie pleine de promesses, à condition de faire preuve de prudence et de ne pas oublier ses racines.

Par Louis Morès.

11/12/2022, 09:00

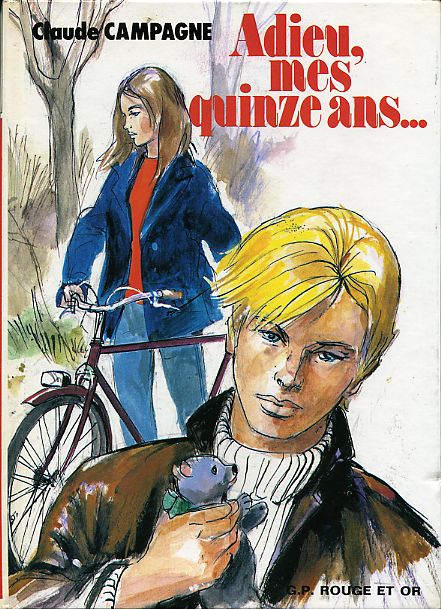

Les Ensablés - Adieu mes quinze ans de Claude Campagne

Un chef-d’œuvre de la littérature jeunesse : Adieu mes quinze ans fut en 1960 un véritable phénomène éditorial : plus de 650.000 exemplaires écoulés. Le livre fut traduit en 11 langues et adapté en un feuilleton de 10 épisodes qui fit les beaux jours de l’ORTF au tout début des années 70. Il faut croire que ce roman sur l’adolescence possédait quelque chose de particulier qui avait pu toucher toute une génération. Elle se retrouvait dans le portrait de Fanny, l’héroïne du roman qui voyait du jour au lendemain sa vie bousculée avec l’apparition de deux êtres et d’un secret. Mais quoi ? Par Denis Gombert

27/11/2022, 11:34

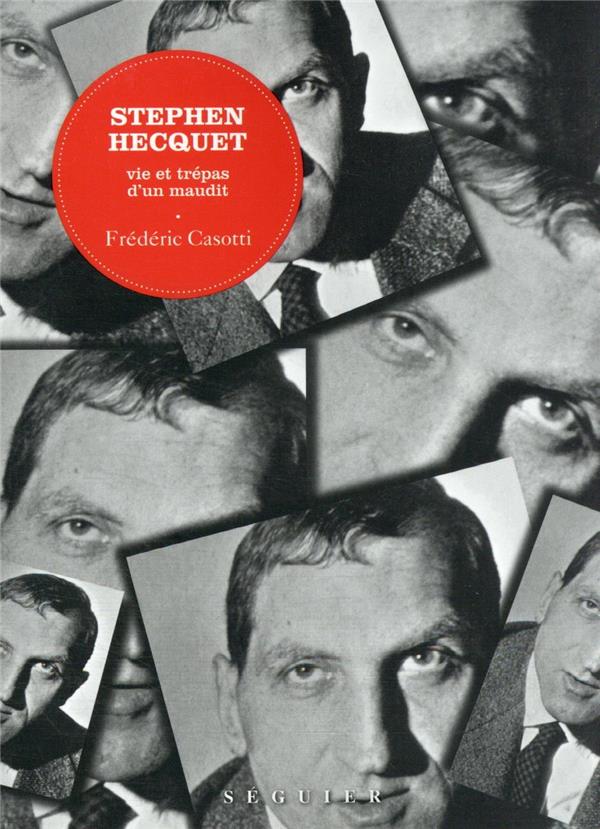

Les Ensablés – Stephen Hecquet, vie et trépas d’un maudit de Frédéric Casotti

Stephen Hecquet, avocat, écrivain… Pour beaucoup, ce nom ne dit plus rien. Auteur d’une dizaine de romans publiés dans les années cinquante, il est pourtant considéré comme l’un des membres de ce groupe que Bernard Frank appela les « hussards ». Ses romans n’ont jamais été réédités (sauf en 1993 pour « Les collégiens »). Début 2022, est parue chez Séguier une courte et bienvenue biographie de Stephen Hecquet par Frédéric Casotti intitulée Stephen Hecquet, vie et trépas d’un maudit, dont les Ensablés se devaient de rendre compte, d’autant qu’en 2013 notre ami Henri-Jean Coudy (dont les parents connaissaient bien Hecquet) avait déjà fait un article à propos d’Anne ou le garçon de verre.

13/11/2022, 09:00

Autres articles de la rubrique Livres

Cinq filles perdues à tout jamais, cinq filles en quête d'identité

BONNES FEUILLES – Cinq adolescentes se retrouvent échouées sur une île déserte. Oscillant entre les impératifs de survie et les interrogations identitaires, ces jeunes héroïnes traversent la frontière de l’enfance pour atteindre l’âge adulte, sous la plume habile de Kim Fu. Traduit de l’anglais par Annie Goulet, ce roman d’aventures tisse une trame narrative captivante.

07/05/2024, 08:00

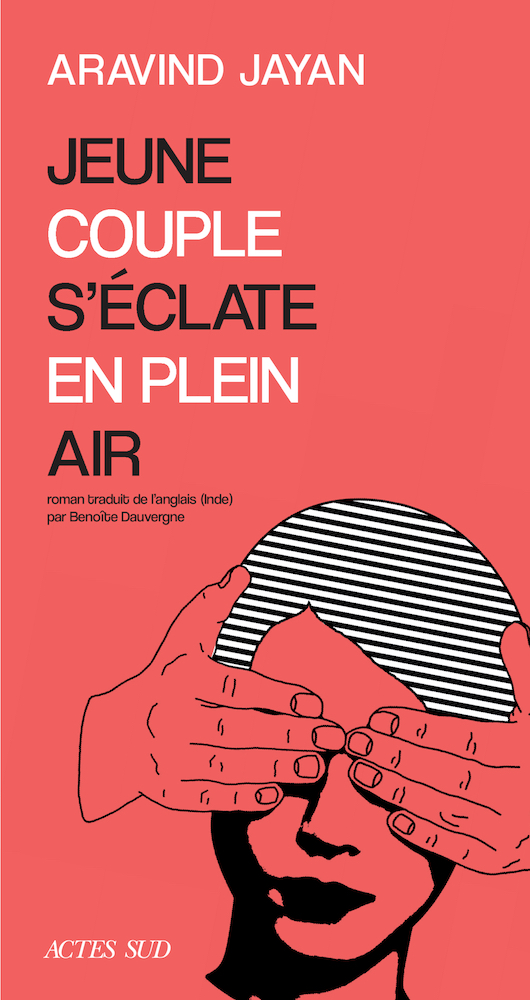

Quand Aravind Jayan étale l'amour au grand jour

BONNES FEUILLES – L'effondrement tragique d'une famille indienne commence avec la mise en ligne d'une vidéo intime dans laquelle le fils aîné apparaît, à son insu, dans le rôle principal. Jeune couple s'éclate en plein air marque le début littéraire d'Aravind Jayan, ouvrage traduit de l'anglais (Inde) par Benoîte Dauvergne.

07/05/2024, 07:30

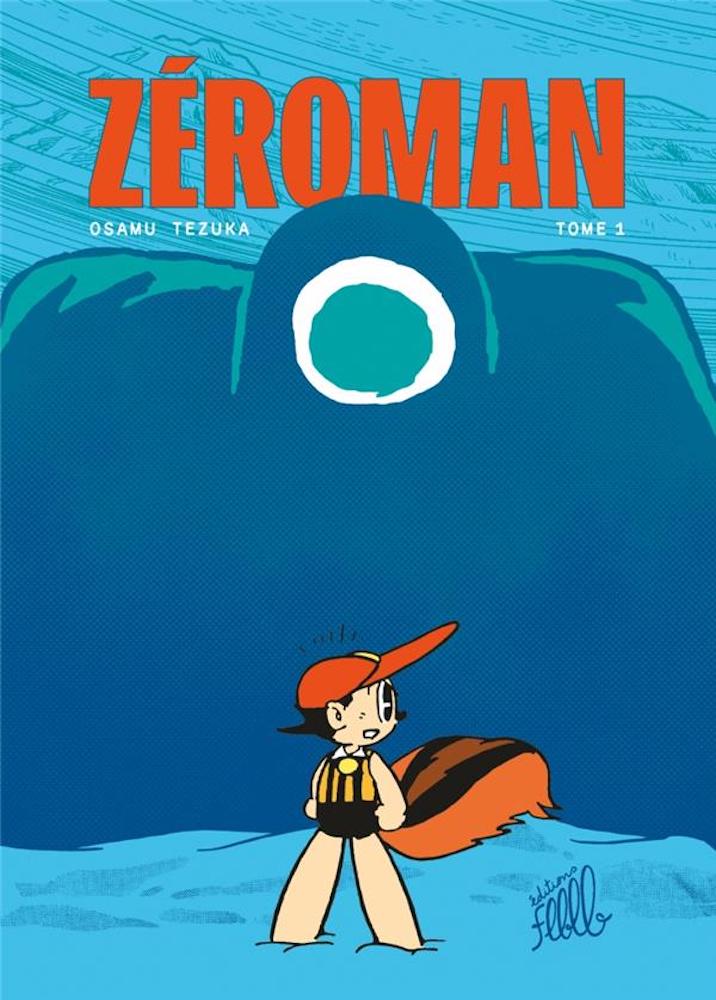

Zéroman tome 1, huitième publication d'Osamu Tezuka chez Flblb

À l’écart des hommes qui ne cessent de s’entretuer, une espèce animale s’est développée depuis des siècles pour devenir bien supérieure à celle des humains. Osamu Tezuka signe avec ZéroMan une huitième publication chez les éditions FLBLB.

06/05/2024, 16:54

Balade sensuelle et poétique, aux côtés de Marion Jdanoff

Avec Baguenaudes, Marion Jdanoff nous convie à une réflexion plastique et poétique sur la question de la représentation de l’érotisme. Elle développe un dictionnaire formel construit autour de multiples recherches sur le rapport au corps.

06/05/2024, 16:23

L'amour d'un pays dévasté

BONNES FEUILLES - Layla, syrienne chrétienne, libre et indépendante, résiste à la guerre depuis le début. Cependant, quand la révolution islamiste ravage Alep en 2011 elle doit quitter sa ville pour se réfugier à Damas tout en voyant sa terre natale réduite en fumée.

06/05/2024, 08:30

Couleurs flamboyantes du baroque italien

BONNES FEUILLES - La Chartreuse de Naples commence lorsque le marquis Alessandro de Paladini arrive dans une Naples florissante, alors la deuxième ville d’Europe, avec dans ses bagages, le tableau Le Mariage de la Vierge : une toile de l’atelier du Tintoret, peintre à Venise vers 1550. C'est ce tableau, doté de pouvoirs exceptionnels, qui en est le narrateur de cette histoire.

06/05/2024, 07:30

La Parole aux négresses, œuvre pionnière du féminisme noir

BONNES FEUILLES - « Oui, il urge de te lire et de te connaître. Il urge de citer ton travail et de le replacer dans une généalogie des féminismes, dans une histoire des féminismes noirs où il a sa place entre les théorisations du Combahee River Collective, bell hooks, la matrice des oppressions de Patricia Hills Collins et l’intersectionnalité tel que vulgarisé par Kimberlé Crenshaw. »

05/05/2024, 08:30

Allumeuse, une histoire de la séductrice

BONNES FEUILLES - Christine van Geen, philosophe, explore et déconstruit la figure controversée de l'allumeuse dans son essai destiné au grand public, à la fois libérateur et exigeant. L'autrice examine les mythes, les contes, le cinéma, et même les faits divers, anciens et récents, pour remettre en question et réhabiliter la figure de la séductrice, lui redonnant ses lettres de noblesse.

05/05/2024, 07:30

Le guide pour améliorer sa santé, regagner de l'énergie, cultiver la gratitude

BONNES FEUILLES - Imaginez transformer les activités quotidiennes comme se réveiller, marcher, ou prendre une douche, ainsi que les interactions personnelles telles que consoler un ami, en moments de pleine conscience envers soi-même et les autres.

05/05/2024, 06:30

Un truand planqué dans le Jura pour se faire oublier, “l'arrêt curé”

Quand on merde, dans certains métiers, il importe de se faire gentiment oublier. Un plombier qui provoque un dégât des eaux, par exemple, deviendra surveillant de piscine. Mais un homme de main tuant le type qui n’aurait pas dû mourir… Lucien n’a plus le choix, pour échapper à son patron : il troque ses baskets contre une soutane, et une nouvelle vie…

04/05/2024, 22:41

Melissa da Costa, au bout du monde

Et soudainement, tout fut chamboulé : Melissa da Costa, après cinq semaines dans le classement des 200 meilleures ventes, finit par prendre la première place. 13.268 exemplaires vendus des Femmes du bout du monde Prix Maison de la Presse 2023. Une réjouissante nouvelle pour l'éditeur Livre de Poche, et qui ne s’arrête pas là…

04/05/2024, 14:29

"Cette secrète sagesse qui coule comme une eau pure et souterraine"

BONNES FEUILLES - “Il n’est pas besoin d’appartenir à aucune religion organisée pour sentir le choc spirituel de cette procession d’antiques pensées ; les unes sont flétries, surannées, les autres vides de toute espérance, comme les tiges de plantes mortes, mais aucune ne manque absolument d’un certain pathétique planétaire.

04/05/2024, 07:30

La face intérieure du langage

BONNES FEUILLES - ‘‘Le point de départ de toutes les théories mystiques du langage, par conséquent aussi de celle des kabbalistes, est la conviction que le langage, le médium dans lequel s’accomplit la vie spirituelle de l’homme, possède une face intérieure, un aspect qui ne se laisse pas réduire aux rapports de communication entre les êtres.

04/05/2024, 06:30

Berlin et Madrid, deux villes à découvrir aussi par les livres

Qu’ont en commun Madrid et Berlin ? A part être deux villes capitales, les ressemblances ne sautent pas aux yeux du premier touriste venu. Pourtant, voici une idée originale de parcours à travers l'Europe : passer de la fraîcheur berlinoise à la chaleur madrilène, d'une bière rafraichissante à la douceur des tapas dans des soirées chaudes qui s'éternisent à la terrasse des cafés.

03/05/2024, 16:17

Majo No Michi, Le sentier des sorcières

BONNES FEUILLES - Mary, une livreuse à vélo, et Vera, une shopping addict, sont en colocation près de Strasbourg. Lorsque leurs lendemains de fête ne sont pas trop éprouvants, elles profitent de leur week-end pour faire du vélo dans les environs. Une vie apparemment banale pour deux jeunes femmes d'aujourd'hui... Mais en vérité, Mary et Vera sont des sorcières !

03/05/2024, 10:15

Les femmes ont-elles le potentiel pour révolutionner la société ?

BONNES FEUILLES - En France aujourd'hui, une grande majorité des investissements sont orientés vers des entreprises dirigées par des hommes, et les femmes ne représentent qu'un quart des effectifs dans le secteur technologique. Il est impératif de changer cette réalité.

03/05/2024, 08:30

Combattre la destruction des biens communs

BONNES FEUILLES — « De convictions bâties dans la souffrance et la honte, j’ai fait une fierté. Je me suis réconciliée avec ma colère, qui est devenue une force motrice. Ma révolte ne me rend pas triste et ne m’empêche pas de jouir de l’éclat de la vie : au contraire, c’est parce que je crois profondément en la beauté des choses que j’en fais ma revendication constante. »

03/05/2024, 07:30

Patriartech : le rôle ignoré des femmes dans la tech

BONNES FEUILLES - « La course aux étoiles décrétée par Elon Musk est symptomatique de décideurs qui ne se soucient que de leur bon plaisir, sous couvert d’innover pour l’intérêt général – tout en maltraitant leurs employé·es et l’environnement, et aussi moi, qui ai dû lire de près tous les tweets d’Elon Musk pour écrire ce livre. »

03/05/2024, 07:00

Rainer Maria Rilke vous parle écriture

BONNES FEUILLES — “Nous n’avons aucune raison de nourrir de la méfiance à l’endroit de notre univers, car il ne nous est pas hostile. Recèle-t-il des frayeurs, ce sont les nôtres ; contient-il des abîmes, ces abîmes nous appartiennent ; des dangers apparaissent-ils, nous devons tenter de les aimer.

03/05/2024, 06:30

L’artiste Sliimy, devenue Janis, publie un parcours de combats

BONNES FEUILLES - Janis Sahraoui, connue initialement sous le pseudonyme de Sliimy, a émergé dans le monde de la musique en partageant ses créations sur Myspace depuis sa chambre à Saint-Étienne. Malgré une enfance marquée par le harcèlement et la violence, elle trouve réconfort et expression à travers la musique, encouragée par le soutien inconditionnel de sa mère, Fatima.

02/05/2024, 18:36

Antonin Artaud, toujours plus choquant, toujours plus mythique

BONNES FEUILLES — En novembre 1947, Antonin Artaud enregistre « Pour en finir avec le jugement de Dieu » pour la Radio Diffusion française. La diffusion de cette commande est prévue pour le 2 février 1948, mais la direction craint le scandale que la presse anticipe et alimente.

02/05/2024, 16:29

Le pouvoir de l'amitié, selon Cicéron

BONNES FEUILLES — « Outre que l’amitié apporte tant et plus de bienfaits, elle les devance tous, rien qu’en baignant l’avenir d’espoir et en prévenant la déchéance ou l’épuisement des nos âmes. Qui contemple son ami contemple donc, pour ainsi dire, son propre reflet. Et grâce à l’amitié, les absents se font présents, les pauvres deviennent riches, les faibles forts et, plus difficile à admettre, les morts reviennent à la vie, tant leurs amis vivent nimbés de leur honneur, de leur souvenir et de leur regret. »

02/05/2024, 16:07

Une joallière et un artiste dans les barricades de 1848

BONNES FEUILLES — Paris, 1846. Basilique et Clovis concentrent leurs efforts pour forger une existence qui leur est propre, entre joies et épreuves. Cachés dans le passage Potier, ils s'entourent d'une famille insolite, complice de leur ruse pour concrétiser un rêve autrefois interdit.

02/05/2024, 16:00

La quête de vengeance d’une femme chevalier

Au XIIIe siècle, un jeune héraut est missionné pour aller chercher une épouse au futur duc de Bretagne. Mais sa mission s’annonce plus compliquée que prévu : la demoiselle en question se fait passer pour un homme, porte l'épée et a usurpé l’identité de son père, dans le seul but de se venger de l’assassin de sa famille. Une aventure riche en rebondissements dans la France du Moyen-Âge.

01/05/2024, 18:02

Thé et lecture, une association harmonieuse et vertueuse

Quoi de mieux qu’un excellent thé pour accompagner la lecture de ses romans favoris ? Difficile, en effet, d’imaginer mariage plus harmonieux et plus heureux que celui du thé, aux vertus apaisantes, et de la lecture, aux vertus relaxantes.

01/05/2024, 15:08

Hero Ticket : un orphelin aux tickets mystérieux

BONNES FEUILLES - Kyong-Ho, un orphelin qui a vécu une vie difficile, est persécuté à l'école. Confronté à trop d'épreuves douloureuses, il décide de mettre fin à ses jours. Alors qu'il semble poussé à ses limites, il rencontre Sierra, un ange de la mort, qui lui propose un marché singulier : échanger des années de sa propre vie contre des tickets mystérieux dotés de pouvoirs surnaturels.

01/05/2024, 08:00

Sourde et aveugle, c'est ici que la communication réelle débute

BONNES FEUILLES — Une jeune fille sourde et aveugle vit seule dans une ferme isolée après le décès de ses parents. Elle ne communique avec les autres qu'en écrivant des lettres dans leur main ou en recevant des lettres dans la sienne.

01/05/2024, 07:57

C'est une bonne situation ça, espion ?

BONNES FEUILLES — Devenir espion pour le renseignement français est une proposition peu commune qui défie les lois de l'ordinaire. Thomas Verduzier, 27 ans, fraîchement diplômé en affaires internationales, s'ennuie fermement à son poste de collaborateur parlementaire au Sénat lorsqu'il est contacté par le service clandestin de la DGSE, connu sous le nom de « Bureau des légendes ».

01/05/2024, 06:47

Un roman baroque à la turque

Ce roman est à la fois poétique et truculent, avec des phrases qui semblent sortir d'un conte moderne et des expressions qui évoquent un passé ancestral. Écrit à la première personne, ce livre baroque emprunte son titre à un proverbe derviche et raconte avec une drôlerie vivifiante les premières années d'une jeune Turque, née juste après la Seconde Guerre mondiale. Chronique par Jean Doutrepont.

30/04/2024, 16:25

Chance et littérature : une longue histoire d’inspiration

La chance est un concept fascinant qui a inspiré de nombreux écrivains à travers les âges. En littérature, la chance est souvent utilisée comme un élément narratif puissant pour créer des intrigues captivantes et explorer des thèmes particulièrement diversifiés.

30/04/2024, 13:06

Commenter cet article