Nouvelle loi sur l'exception handicap : quels défis pour les bibliothèques?

Depuis 2005, la loi exige que les bibliothèques publiques et leurs contenus soient accessibles à toute personne en situation de handicap. Cette loi a été renforcée un an plus tard par la loi sur l'exception au droit d'auteur, qui a elle-même été modifiée en 2016, et est entrée en application au printemps dernier. Quelle est cette nouvelle loi et quels sont les principaux défis pour les bibliothèques ?

Le 07/07/2017 à 11:13 par Laurène Bertelle

1 Réactions | 3 Partages

Publié le :

07/07/2017 à 11:13

1

Commentaires

3

Partages

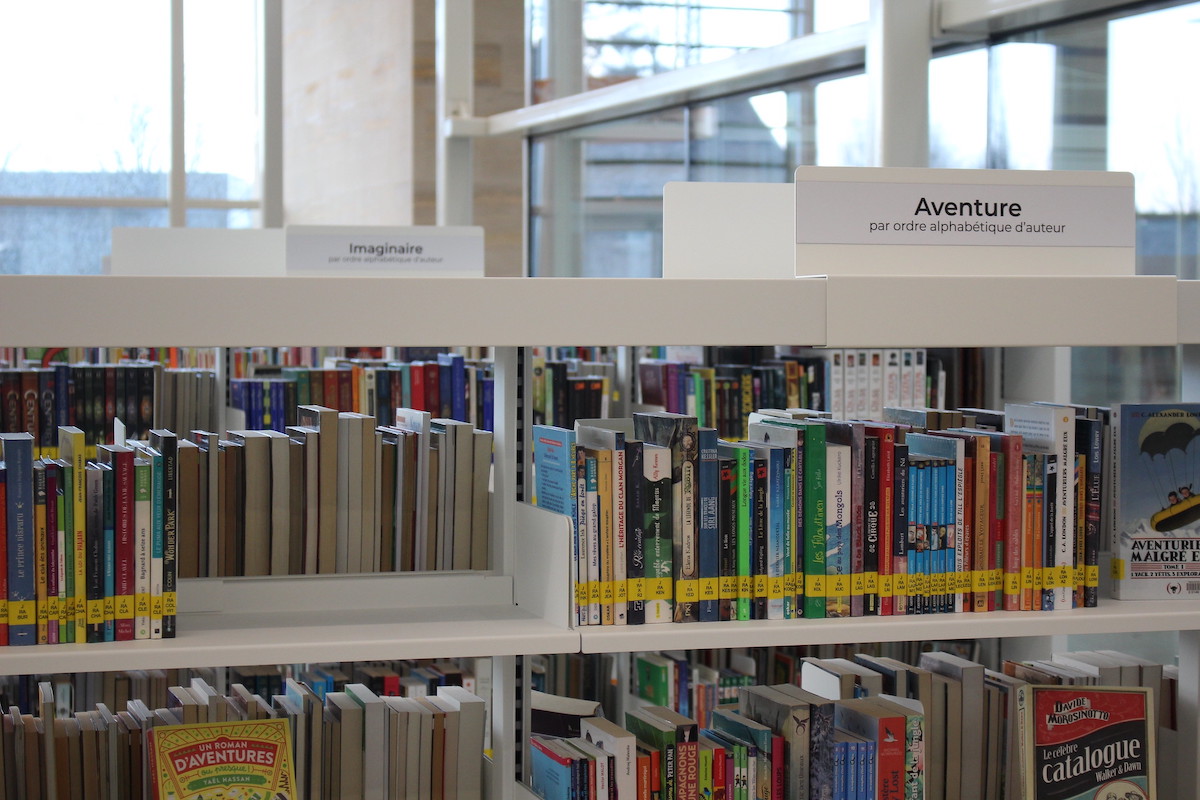

Photo d'illustration (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

En 2006 est créée la loi sur l'exception au droit d'auteur en faveur des personnes handicapées. À cette époque, la loi autorisait les organismes agrémentés (associations, bibliothèques) à créer des contenus adaptés (livres braille, audio, numériques, vidéos en langage des signes, etc.) aux personnes handicapées et à les communiquer gratuitement sans demander l’autorisation ni reverser quoi que ce soit aux ayants droit. La limite était que seules les personnes avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % pouvaient profiter de cette offre.

Cependant, la loi de 2006 a été modifiée par celle du 7 juillet 2016. Le décret de cette nouvelle loi a été signé en février 2017 et elle est entrée en application en mars 2017. Mais concrètement, que change-t-elle, en particulier pour les bibliothèques ?

Aujourd’hui, la loi s’est élargie d’un côté, et restreinte de l’autre. L’exception s’ouvre désormais à toute personne en situation de handicap qui se trouve empêchée de lire : cela regroupe les handicaps moteurs, visuels, auditifs, mais aussi cognitifs, psychiques ou encore les personnes dys, quel que soit leur taux d’incapacité. En contrepartie, la loi n’autorise les organismes agrémentés à adapter des contenus que dans la mesure où aucune offre commerciale n’est déjà proposée par les éditeurs. La loi envisage ainsi l’augmentation de la production d’ebooks nativement accessibles, c’est-à-dire conçus par l’éditeur pour être lus par tous les publics.

La modification de cette loi nécessite donc un renouvellement des agréments accordés aux associations et aux bibliothèques. Pour rappel, l’agrément 1 permettait simplement l’adaptation et la diffusion de contenus adaptés, le second autorisait l’organisme à demander aux éditeurs leurs fichiers numériques. Ces deux catégories resteront identiques, mais doivent faire l’objet d’une nouvelle demande pour inclure les nouveaux publics. L’ambition du gouvernement est d’atteindre 300 bibliothèques agrémentées en 3 ans, ce qui est considérablement plus qu'auparavant.

« Tant que vous n’avez pas fait la demande d’agrément, cette ouverture aux nouveaux publics n’est pas accessible », a insisté Claire Leymonerie, représentante du ministère de la Culture au Congrès de l’ABF, en juin dernier. Pour ceux qui étaient déjà agréés, l’échéance est fixée au 28 février 2019 pour basculer dans le nouveau système.

Mutualisation et protection des contenus adaptés

La grande nouveauté de la loi du 7 juillet 2016 est également la mutualisation des contenus adaptés. En effet, si les éditeurs ont l’obligation de déposer les fichiers numériques demandés sur la plateforme Platon, gérée par la Bibliothèque nationale de France, pour que les organismes agrémentés puissent y avoir accès, ceux-ci vont avoir la même obligation.

« Il y avait une dispersion, plusieurs organismes allaient produire plusieurs fois les mêmes choses »,commente Claire Leymonnerie. « Pour remédier à ça, on donne un nouveau rôle à la BNF et la plateforme Platon, qui va devenir une plateforme disponible à l’ensemble des organismes, quel que soit leur agrément. »

Chaque contenu adapté à partir de l’instauration de la loi devra donc être déposé sur la plateforme et sera mis à disposition de tous les organismes et bibliothèques possédant un des deux agréments. Les usagers, quant à eux, n’auront pas directement accès à la plateforme, mais passeront par un référant au sein de la bibliothèque qui lui communiquera le document souhaité.

Dans son « guide de bonnes pratiques » (voir en fin d'article), le ministère de la Culture insiste toutefois : « Ces possibilités d’échanges ne concernent que les documents adaptés, et en aucun cas les fichiers numériques des œuvres déposés par les éditeurs ».

Il faudra donc avoir un agrément spécial pour avoir accès aux fichiers des éditeurs, mais n’importe quel type d’agrément pour s’échanger des contenus entre organismes.

Bien sûr, cet accès élargi et facilité suppose des protections renforcées. Les fichiers déposés sur la plateforme Platon n’ont pas de DRM qui protège leur utilisation. Ils peuvent donc, en soi, être diffusés très facilement.

« Il y a vraiment une nécessité de faire de l’accompagnement »,met en garde Claire Leymonerie. « Ces documents ont un statut particulier, ils sont produits dans le cadre de l’exception, et leurs usages eux aussi sont particuliers. C’est le rôle des bibliothèques de mettre en place des processus de sécurité informatique — et là, la BNF les accompagne — et de sensibiliser les usagers. »

Identification des nouveaux publics

Enfin, le principal problème que pose cette ouverture de l’exception est l’identification des bénéficiaires. Jusqu’à présent, les personnes voulant profiter de l’exception handicap devaient attester d’une incapacité d’au moins 80 %, en présentant leur carte d’invalidité, le plus souvent. Aujourd’hui, ce minimum n’est plus requis, ce qui permet également d’ouvrir l’exception à de nouveaux handicaps comme les dys.

« Une personne dys n’a pas de carte », a expliqué Marie-Noëlle Andissac, responsable de la commission Accessibib, à ActuaLitté. « Dans ce cas, on passe par un PAI (projet d’accueil individualisé) ou un dossier MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) par exemple. »

Alors pour identifier les bénéficiaires, le guide de bonnes pratiques présente quelques justificatifs qu’il est possible de demander, tout en laissant la possibilité aux bibliothèques de s’organiser en fonction de son public.

« L’idée générale c’est la responsabilisation des organismes »,explique Claire Leymonerie. « On sait qu’il y a des publics et des rapports très différents : chaque organisme va alors définir sa politique en fonction de sa situation de la manière la plus judicieuse possible. On n’a pas voulu donner des restrictions très contraignantes. »

Photo d'illustration (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

Lors du Congrès de l’ABF, les bibliothécaires ont fait part de leur inquiétude à ce sujet, et ont présenté notamment le cas de personnes dys adultes et non diagnostiquées. Quel est le rôle du bibliothécaire dans ce cas ? Certains mentionnent la gêne qui se crée à l’idée de demander un certificat à ce type de personnes, d’autres mettent en avant l’impossibilité pour un bibliothécaire d’effectuer lui-même un diagnostic. « Connaitre les besoins de l'usager est primordial », rappelle Claire Leymonerie.

Alors, lorsque certaines bibliothécaires mentionnent l’attestation sur l’honneur comme preuve de l’incapacité de l’usager, les avis divergent. Pour Claire Leymonerie, l’attestation sur l’honneur est utilisée lorsqu’elle suffit, c’est-à-dire quand un handicap est si évident qu’un certificat médical n’est pas nécessaire. Pour les bibliothécaires, elle servirait au contraire pour les handicaps pour lesquels il est difficile d’obtenir un justificatif, comme les dys.

« L’attestation sur l’honneur, on avait tenu à le mettre dans les cas très particuliers quand il est manifeste que la personne est empêchée de lire », avoue Claire Leymonerie. « Quand l’organisme ne propose que des documents en braille, a-t-on besoin de demander un certificat médical à quelqu’un qui arrive avec ses lunettes et sa canne? Quand on ouvre au public dys, on a des problématiques plus particulières. Il faut trouver la bonne conciliation entre ne pas décourager le public et sécuriser les établissements et les collections. C’est pour ça que l’attestation sur l’honneur peut créer certaines fragilités. »

Les choses se mettent donc en place, mais il faudra encore quelques ajustements pour que les bibliothèques intègrent cette nouvelle loi au mieux selon leur établissement et leur public. L’information et la communication, envers les bibliothèques, le personnel et les usagers, seront primordiales. « Les bibliothèques sont encore loin de ça »,affirme Françoise Sarnowski, bibliothécaire et membre de la commission Accessibib. « Il faut leur montrer qu'il n'y a pas que les grandes bibliothèques qui peuvent proposer des contenus adaptés. Il faut un discours simple et clair. »

Édition inclusive : “L’accessibilité doit intervenir d’un bout à l’autre

de la chaîne du livre”

Le ministère de la Culture souhaite également créer un groupe de travail qui « permettra de définir une boite à outils et des bonnes pratiques », ajoute Claire Leymonerie. En d’autres termes, fixer les règles et les limites en termes d’identification des bénéficiaires, de diffusion et de protection des contenus, et aider au mieux les bibliothèques à entrer dans ce nouveau système.

1 Commentaire

Yasmina Crabières

18/02/2022 à 17:21

une information claire et précise, merci!