Les revenus des auteurs, une question structurelle

ANALYSE — C’était une promesse présidentielle, supprimer les régimes spéciaux, aligner tous les professionnels sur un régime unique. C’était une belle promesse, sauf que... lorsqu’on aligne les régimes, on aligne les taux de cotisation. Comprenez on augmente ceux des régimes spéciaux. Par conséquent, les revenus nets de ceux pour qui ils avaient été créés diminuent.

Par Laure Pécher, cofondatrice de

l’Agence littéraire Astier-Pécher

Michel Curi, CC BY 2.0

Certaines organisations d’auteurs ont saisi le problème et sont montées au créneau. Leurs revendications sont plurielles : l’auteur n’a pas de statut, il n’est ni salarié, ni indépendant, et ne souhaite pas le devenir, mais il tient à sa différence et n’accepte plus de voir ses revenus nets fondre comme la banquise. Que faire ?

Un régime spécial tel que celui des auteurs pose problème. Les prélèvements étant faibles comparativement à ceux des autres professionnels (16,35 % en 2016 hors cotisation retraite complémentaire contre environ 24 % pour un indépendant), leur couverture est également faible. Ce régime était par ailleurs injuste puisque la majeure partie des auteurs, ceux gagnant le moins, cotisaient sans en profiter pour la couverture des auteurs les mieux rémunérés. En 2017, selon le rapport d’activité de l’AGESSA 81 286 « écrivains et autres auteurs de l’écrit » cotisaient pour 3 062 « écrivains ».

Enfin, ces régimes pourtant dits spéciaux ont subi année après année les hausses des assiettes (95 % puis 97 % puis 98,25 %) et donc des prélèvements, ainsi que la cotisation obligatoire à la formation professionnelle. C’est souvent indolore sur le moment. Mais entre 2004 et 2018, les cotisations sociales des auteurs ont augmenté de plus de 20 %. En 2004, les précomptes hors retraite s’élevaient à 8,45 % du brut (0,85 % d’Agessa et 8 % de 95 % de CRDS et CSG). En 2018, les précomptes s’élèvent à 10,28 %.

La précarité des auteurs pleinement dévoilée

Depuis janvier 2018, ces cotisations ont fait de nouveaux bonds. La CSG augmentant pour tous, elle a également augmenté pour les auteurs, passant de 7,5 % à 9,2 % au 1er janvier, même si la ministre a promis une compensation pour 2018. De plus, les auteurs qui ne cotisaient pas jusqu’à présent à la retraite, cotiseront désormais dès le premier euro perçu, d’où une nouvelle augmentation de 6,90 % pour les quelque 81.286 auteurs gagnant moins de 8784 euros de droits d’auteur par an. Pas grave, entend-on souvent, ceux-là ne pouvant vivre de leurs revenus d’auteur, ont tous une activité professionnelle parallèle. Leurs droits d’auteurs, c’est un plus, quelque chose comme de l’argent de poche. De quoi se plaint-on !

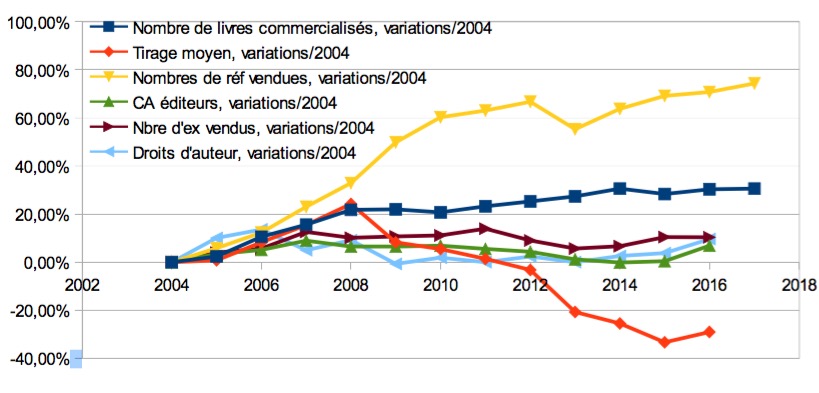

Qu’on aligne les cotisations des auteurs sur celles des indépendants n’est pas un problème en soi. Les auteurs allemands par exemple sont au régime des indépendants et cotisent en conséquence. Encore faut-il que leurs revenus soient augmentés en proportion. Or les auteurs français n’ont pas seulement vu et ne voient pas seulement leurs cotisations augmenter. Ils ont également vu leurs droits d’auteur fondre, dans des proportions encore plus inquiétantes. Il ne faut pas être grand clerc pour interpréter les courbes ci-dessous.

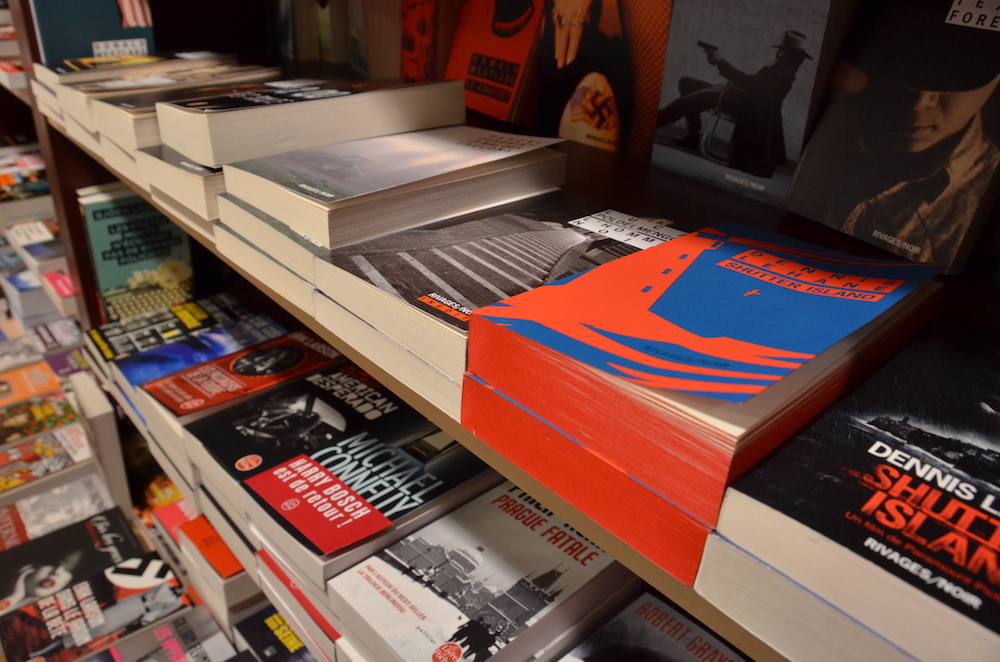

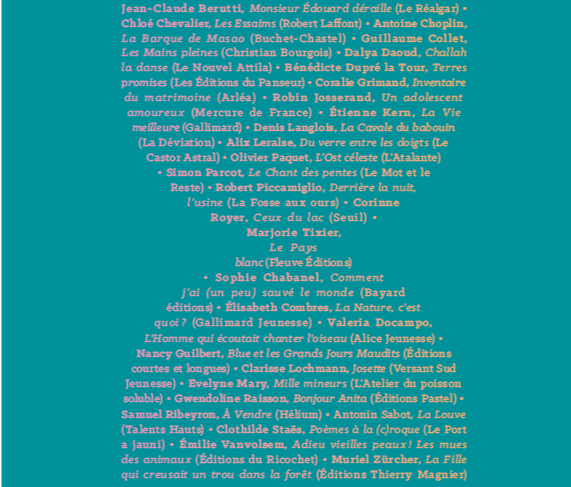

En treize ans, depuis 2004, année à partir de laquelle les chiffres-clés de l’édition sont établis sur des bases et des critères à peu près stables, le CA des éditeurs a peu augmenté (2657 M€ en 2004 contre 2838 en 2016), idem pour le nombre d’exemplaires vendus qui depuis les années 2007 varie autour de 430 millions, de même que pour la somme totale des droits versés aux auteurs qui varie selon les années entre 424 (2009) et 485 M€ (2006). Autrement dit la rémunération versée aux auteurs pour chaque exemplaire vendu est peu ou prou la même qu’il y a quinze ans.

Celle-ci a connu un pic en 2007 avec 1,16 euro par exemplaire vendu contre 1,07 euro en 2016. Le problème de la rémunération des auteurs ne se situe donc pas dans le taux de droits d’auteur par exemplaire vendu. La courbe la plus inquiétante, ce ne sera une surprise pour personne, est celle du nombre de références vendues, laquelle a augmenté de 74 % entre 2004 et 2017, passant de 423 067 références en 2004 à 737 500 en 2017. Cela signifie qu’en 2004 les droits versés aux auteurs se ventilaient sur 423 067 références, avec une moyenne de 1009 euros par titre, alors qu’en 2016 les droits versés se ventilaient sur 722 500 références avec une moyenne de 647 euros par titre.

Une baisse des revenus qui se prolongera

On peut bien sûr s’interroger sur le sens de ces moyennes qui ne tiennent compte ni de la part des meilleures ventes, ni de la ventilation éditions poche/éditions grand format, nouveautés/fonds, etc. Reste le ratio droit d’auteur/nombre de références, confirmé par l’évolution du tirage moyen (-33 % entre 2004 et 2015) sur lequel on ne peut pas fermer les yeux.

Il est dès lors permis d’imaginer toutes les compensations possibles pour les auteurs, comme taxer la vente des livres d’occasion ou sabrer le principe même du domaine public en taxant les ouvrages de ce même domaine public. Autant soigner un cancer avec du paracétamol. Le cancer ici est une crise de l’offre, une crise de surproduction, non pas en volumes, mais en titres. Tant que ces courbes ne s’inverseront pas, la rémunération des auteurs continuera de baisser.

Karen Roe, CC BY 2.0

Les auteurs sont les premières victimes de cette sur-offre que le marché est incapable d’absorber. Les libraires continuent de vendre le même nombre de livres. Les éditeurs, idem, le maintien du CA éditeurs le confirme.

Les auteurs sont-ils alors les seuls à souffrir ? Le ratio CA des éditeurs/nombre de références vendues a connu la même chute, preuve que la marge sur chaque titre a elle aussi fondue, ce qui est normal puisque les coûts d’editing et de fabrication par titre sont répartis sur des tirages moindres. Qui supporte alors de tels coûts ? La marge nette des éditeurs a-t-elle chuté ?

Il est intéressant de constater que, pendant la période 2004-2017, le nombre de salariés de l’édition est passé de 16 367 en 2006 à 13 310 en 2015 soit une baisse de près de 23 %. Les chiffres clés de l’édition ne donnent que le nombre de salariés, et non la masse salariale. Mais il est à parier que celle-ci a considérablement diminué. Entrait dans le chiffre global des droits versés aux auteurs la rémunération des directeurs de collection, apporteurs d’affaires et éditeurs free-lance rémunérés comme on le sait jusqu’à cette année en droits d’auteur, rémunération prise sur la part des auteurs – ce qu’ils ignorent souvent – et dont on ne connaît pas l’évolution entre 2004 et 2017.

Vers des solutions d'avenir, pour chacun

On peut déduire de la baisse du nombre de salariés une hausse conséquente de collaborateurs externes payés en droits d’auteurs. La récente interdiction de rémunérer désormais les éditeurs free-lance en droits d’auteur est dure pour les éditeurs, mais sera favorable aux auteurs. Elle va permettre dans deux ans, pour la première fois, de connaître la part des droits réellement payés aux auteurs, même si l’évolution de cette part depuis 2004, très certainement en baisse, restera inconnue. Par ailleurs, les auteurs seront plus à même de négocier des premiers paliers de droits d’auteur à 10 % en littérature générale, comme cela se fait ailleurs, sans se voir amputer des 2 % du directeur de collection ou de l’apporteur de projet.

Les rémunérations annexes des auteurs lors des salons et festivals sont également une amélioration notable. Mais tout cela reste bien insuffisant pour compenser la baisse drastique des revenus cumulée à la hausse conséquente des prélèvements. Et surtout, elles ne résolvent en rien le problème structurel. Alors que faire ?

Les auteurs et représentants d’auteurs manquent de données chiffrées pour établir un état des lieux permettant d’envisager des solutions pérennes. Les syndicats d’auteurs devraient pouvoir établir, à l’instar des statistiques du SNE, des statistiques permettant d’analyser de manière beaucoup plus fine la nature, l’origine et la destination des droits d’auteur versés. Il faudrait par exemple connaître la part versée aux auteurs français, aux auteurs étrangers, aux traducteurs, droits proportionnels ou forfaits, versés sur des nouveautés ou les titres du fonds, provenant d’exploitations directes ou de tiers, etc.

Serait-il par ailleurs illusoire d’établir un ratio vertueux dont pourraient se prévaloir les maisons d’édition et qui tiendrait compte à la fois des droits d’auteur versés, des titres du fonds encore commercialisés, des nouveautés, du poids des meilleures ventes, ratio qui pourrait dissuader certaines maisons d’édition dont on ne citera pas les noms de déverser sur le marché des centaines de titres dont on sait qu’à peine 10 % serviront à financer les autres ?

Durant les mois à venir, le statut des auteurs, le montant et les assiettes de leurs cotisations, ainsi que la question du prélèvement à la source doivent être largement discutés. Il appartient aux auteurs et à leurs représentants, lorsqu’ils se retrouvent autour d’une table de négociation, d’apporter des éléments d’analyse constructifs et précis grâce auxquels des solutions pourront être imaginées. Les institutions et le ministère devront naturellement contribuer à l’établissement de telles données.

4 Commentaires

Philippe Aigrain

11/09/2018 à 19:50

Merci pour cet intéressant article, mais un élément clé manque pour que le tableau d'ensemble puisse être analysé d'une façon constructive : comme mentionnée dans l'article, les courbes de concentration des ventes sur les titres ne sont pas connues. Or il y a de nombreuses indications qui suggèrent que l'augmentation de la part capturée par un tout petit pourcentage de livres a été considérable dans les 15 dernières années. Cela signifie que la situation de la grande majorité des auteurs s'est plus détériorée qu'indiqué par les agrégats statistiques d'ensemble. Cela jette aussi un doute important sur la possibilité de "sauver les auteurs" en créant une catégorie séparée d'auteurs professionnels. Il faut regarder en face l'augmentation de l'écriture de textes intéressants et lutter de façon énergique contre la concentration excessive de la promotion des titres phare.

Laure Pécher

12/09/2018 à 10:21

Bonjour,

En réalité nous disposons depuis 2006 des chiffres sur le poids des cinq et dix meilleures ventes, et concernant les 5 meilleures ventes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce chiffre est plutôt à la baisse. Pour les 10 meilleures ventes c'est très fluctuant en fonction des années. Mais vous avez raison, ces chiffres doivent être énormément affinés, sans cela, on n'avancera pas.

Philippe Aigrain

12/09/2018 à 11:36

Merci de votre réponse. D'après mes travaux sur d'autres médias et dans divers pays, pour bien estimer les degrés de concentration sur les titres il faut étudier les ventes ou revenus des 1% et 5

Dominique PANCHÈVRE

12/09/2018 à 21:34

Bonsoir,

Un grand merci pour cette analyse précise et précieuse.

Comme directeur de l’agence régionale du livre de la Normandie (Normandie Livre & Lecture), je puis vous assurer que toute mon équipe est solidaire de votre propos.

Notre échelle territoriale est la région et comme nous allons compléter le recensement des auteurs qui y habitent, j’aimerais savoir si nous pourrions, dans nos travaux, contribuer d’une façon ou d’une autre à l’acquisition des données objectives que Laure Pécher appelle de ses vœux.

Si un travail en ce sens prenait forme, les structures régionales pour le livre pourraient peut-être, de manière concertée et avec l’organisme qui lancerait cette étude, s’associer via notre fédération (la Fill) ou à tout le moins, celles qui seraient volontaires, accompagner ce travail.

Je suis à votre disposition pour en discuter, si vous le souhaitez.

Dominique