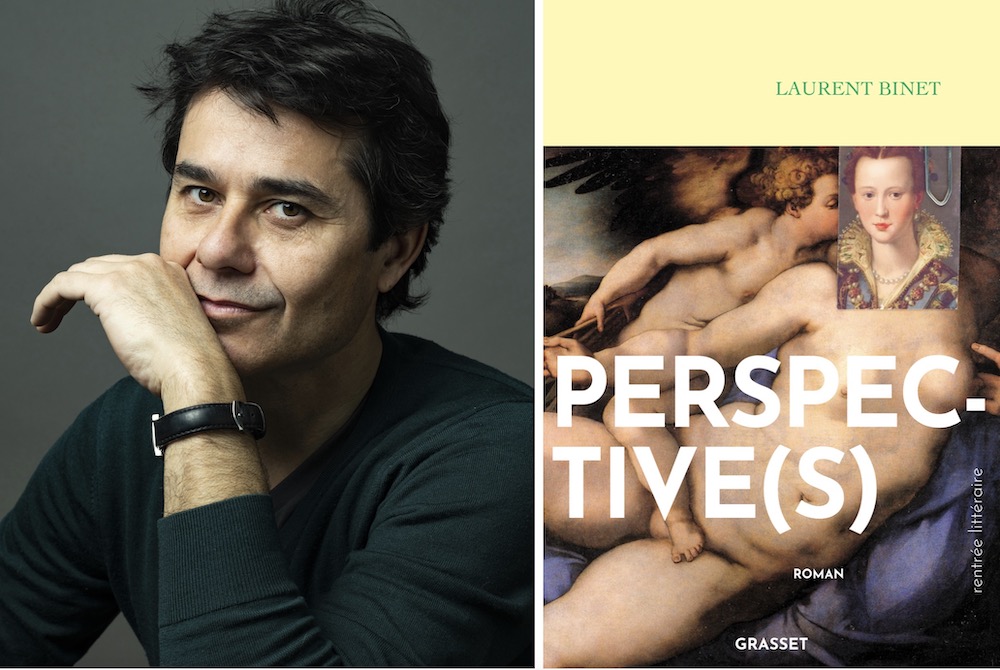

Laurent Binet : meurtre dans la Florence de la Renaissance

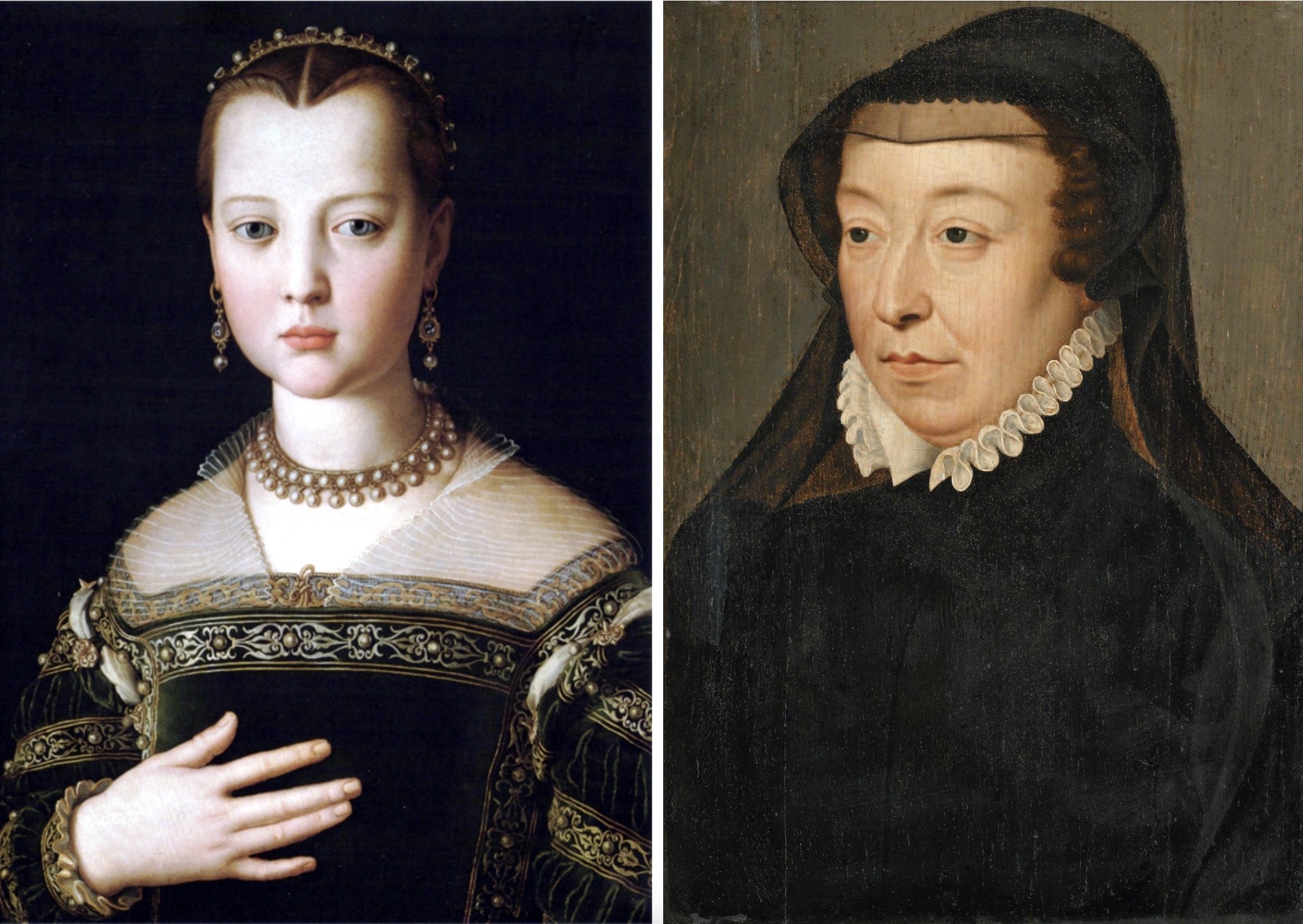

#RentreeLitteraire23 – Florence, 1557, le vieux peintre maniériste Pontormo a été assassiné au pied des fresques auxquelles il travaillait depuis onze ans. L’homme de confiance, peintre et architecte Giorgio Vasari, est chargé par le duc Cosimo de Médicis, de mener l’enquête. En toile de fond : l’Inquisition papale, la cousine du duc, Catherine de Médicis, qui complote de la France, un amour contrarié par la raison d’État, ou encore le grand art, porté par des personnages comme Michel Ange…

Le 11/08/2023 à 16:47 par Hocine Bouhadjera

2 Réactions | 889 Partages

Publié le :

11/08/2023 à 16:47

2

Commentaires

889

Partages

Qui a assassiné le vieux maître atrabilaire : les assistants du peintre, épuisés par ses caprices et les mauvais traitements ? Un confrère-rival tel Agnolo Bronzino, ancien élève de Pontormo et portraitiste officiel du duc ? Un ou une savonaroliste folle de dieu qui ne supporte plus cette nudité païenne dans les arts ? Une personne plus surprenante, plus élevée… La réponse pourrait se dissimuler dans la fresque elle-même…

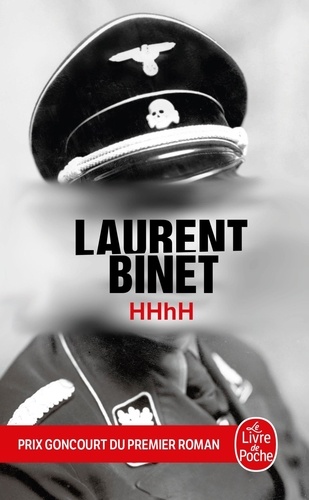

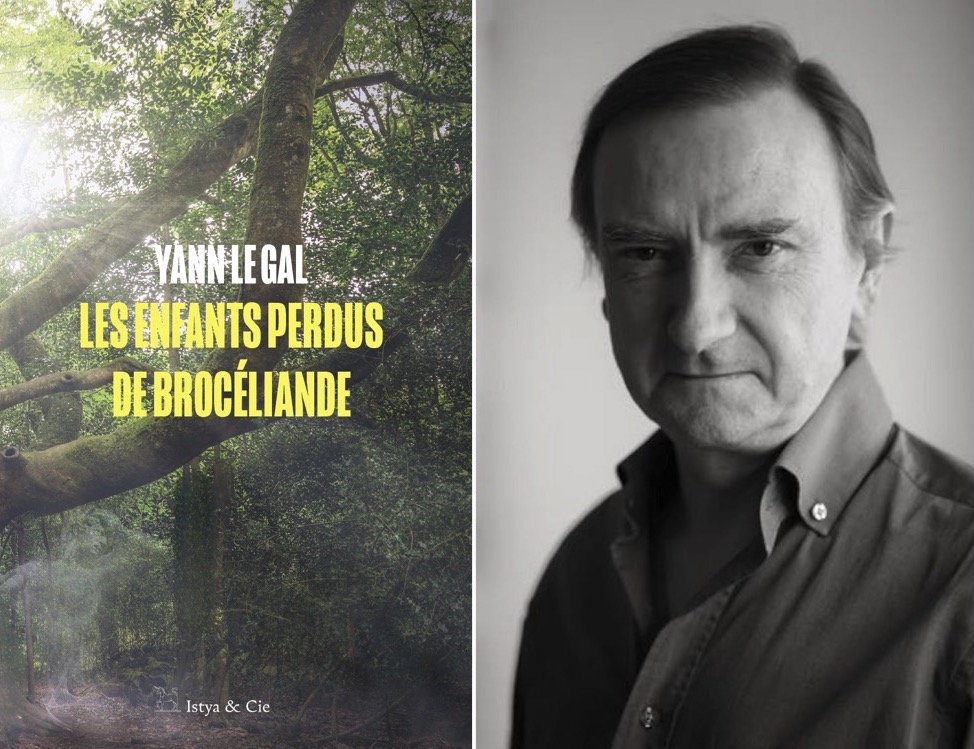

Laurent Binet a été professeur de lettres pendant dix ans en Seine–Saint-Denis. Son premier roman, HHhH, paru en 2010 chez Grasset, lui a valu le prix Goncourt du premier roman. Son deuxième, La septième fonction du langage, axé autour de la mystérieuse mort du sémiologue Roland Barthes, remporte le Prix Interallié en 2015. Son précédent texte, Civilizations, est lauréat du Grand prix du roman de l’Académie française.

ActuaLitté : Votre précédent roman, Civilizations, est sorti en 2019, et celui-ci, Perspective(s), en 2023, soit quatre ans entre les deux tout de même…

Laurent Binet : J’ai toujours pris mon temps. J’aime beaucoup creuser un sujet, me documenter, donc il y a, à chaque fois, une phase de lecture qui nécessite plus de la moitié du temps en réalité. Florence, sa peinture, ce milieu du XVIe siècle... à la base, je n’en connaissais quasiment rien. Je partais pratiquement de zéro.

Quatre ans, c’est la fourchette basse, puisque j’avais mis dix ans pour HHhH, cinq pour La septième fonction du langage, et quatre pour Civilizations. Je me stabilise à quatre ans, ce qui est déjà semi-rapide dirons-nous. Je choisis à chaque fois des sujets qui nécessitent pas mal de connaissances, que je n’ai pas à la base, donc je ne peux pas sortir un ouvrage tous les ans…

Le plaisir de se plonger en profondeur dans un sujet ?

Laurent Binet : C’est ce que je préfère finalement. Je dis parfois qu’écrire est un prétexte pour lire des livres en fait (rires). Pour ce roman, c’est l’immense joie de m’immerger dans l’histoire de la peinture, le maniérisme italien au XVIe siècle, et puis, c’est une époque passionnante au niveau politique : les guerres d’Italie, l’épopée des Médicis, les Espagnols et les Français qui s’opposent... J’assouvis mon goût pour l’Histoire, et plus largement ma curiosité intellectuelle.

Vos deux premiers romans se situaient au XXe siècle (7e fonction, HHhH…), c’est à présent le second roman qui se déroule dans la période dite moderne.

Laurent Binet : Civilizations se déroule en 1530, et là, c’est 1557. C’est presque un sequel, mais ce n’est plus les mêmes personnages, bien que l’on retrouve un Médicis dans le précédent. Ce n’est plus une uchronie aussi.

J’ai tellement pris goût au XVIe siècle que j’ai voulu y rester. Jusqu’à maintenant, je changeais, avec d’importants écarts entre la Seconde Guerre mondiale, les années 80, puis le XVIe siècle. Là, j’ai eu envie de demeurer à cette période, la Renaissance, que l’on débute de la « découverte » de l’Amérique par Christophe Colomb. Je la trouve absolument fascinante pour plein de raisons : les crises religieuses, la naissance du capitalisme, les grandes découvertes, les explorateurs flamboyants, l’humanisme… C’est une période incroyable.

Ce qui m’a particulièrement intéressé pour ce roman, c’est la révolution artistique, plus précisément picturale, née de la découverte de la perspective, d’où le titre, même si ses lois mises au jour par Brunelleschi, Leon Battista Alberti et quelques autres sont un peu antérieures.

Ce roman est une enquête policière épistolaire, pourquoi avoir choisi cette forme assez originale ?

Laurent Binet : L’ouvrage se déroule au milieu du XVIe, mais les personnages ont un côté XVIIIe siècle. Benvenuto Cellini possède quelque chose de Casanova, j’ai voulu que Catherine et Maria de Médicis aient un rapport Merteuil-Cécile Volange des Liaisons dangereuses. Le XVIIIe, c’est aussi le siècle des romans épistolaires, et donc, j’y ai vu un intérêt formel à adopter ce genre précis.

En outre, il me permettait de faire ce que je n’avais jamais réalisé jusqu’à maintenant : creuser les personnages, les approfondir, alors que, pour des raisons que je trouve tout à fait justifiées, je ne l’avais pas fait. Un peu dans La septième fonction du langage, mais ni dans HHhH, ni dans Civilizations. Là, j’avais envie de le faire, et le genre épistolaire s’y prête énormément.

Enfin, une troisième raison : ça autorisait à jouer avec le lecteur. Le dispositif épistolaire, en multipliant les sources d’énonciation, permet le jeu de chat et souris avec lui. Il ne sait jamais si la personne est fiable. Deux personnages ne disent pas la même chose, donc l’un ou les deux mentent. Un troisième essaye un autre moment d’influencer un quatrième… Tout ce jeu m’offre l’occasion d’assouvir mon goût de la manipulation, et de stimuler l’attention critique du lecteur. C’est ce que j’ai tenté de faire, de façon différente, dans HHhH également par exemple.

Multiplier les perspectives, ce qui nous amène au titre.

Laurent Binet : Perspectives au pluriel, avec le choix du « s » entre parenthèses, c’est pour évoquer la multiplicité des points de vue, quand la perspective au singulier se réfère aux lois de la perspective en peinture.

Multiplier les angles de vue, c’est aussi mettre en scène la complexité des choses.

Laurent Binet : C’est un peu tout le projet du roman, historiquement. Milan Kundera y voyait le territoire de l’ambiguïté. Si vous voulez démontrer une thèse, vous écrivez un essai. Le roman, c'est le domaine du trouble.

Pourquoi avoir choisi la figure historique de Giorgio Vasari comme enquêteur, accompagné d’une sorte de Watson en la personne de Vincenzo Borghini, le tout sous le patronage d’un certain Michel Ange ? Que des personnages hauts en couleur par ailleurs.

Laurent Binet : Giorgio Vasari est peintre-architecte à la base, mais il est passé à la postérité en tant que commentateur — il est considéré comme l’inventeur de l’histoire de l’art, en Europe en tout cas —. C’est un enquêteur-observateur. Comme tous les artistes de cette période, il est un courtisan. Il dépend des commandes de son mécène, Cosme de Médicis, un des grands seigneurs de l’époque. il doit rester dans ses bonnes grâces. De ce fait, il a des positionnements et des comportements politiques. En tant qu’artiste, même avec ses amis, il est engagé dans des situations de rivalités.

Le plus haut en couleur pour moi, ce n’est pas Vasari, mais Cellini. Un personnage extraordinaire, qui a écrit ses mémoires, autant artiste génial qu’aventurier, et même un sacré criminel… Je connaissais sa statue de Persée avec la tête de Méduse, mais j’avais vaguement entendu son nom, avant de découvrir qu’il est vraiment une figure historique hors-norme.

Au sujet de Vincenzo Borghini, pour rendre compte de l’avancée de l’intrigue dans une enquête policière, c’est un dispositif intéressant d’avoir un docteur Watson ou un Arthur Hastings pour Hercule Poirot. Borghini, qui était un lettré, meilleur ami de Vasari, était tout indiqué pour jouer ce rôle.

Enfin, le vieux Michel-Ange, déjà parce que c’est la figure la plus connue de toutes. Tous les personnages de mon roman ont existé, mais c’est lui, de loin, le plus célèbre. Et qu’il soit à Rome en 1557, c’était parfait pour mon dispositif épistolaire, car Vasari et les autres ne pouvaient s’adresser à lui que par lettres. En outre, il avait des problèmes avec le pape de l’époque, Paul IV. Il en a eu avec tous vu son caractère, mais en comparaison de Jules II qui avait décidé d’exploiter son génie, Paul IV, lui, veut détruire la chapelle Sixtine... Couvrir les hommes nus de la salle des palais pontificaux du Vatican sera finalement le compromis trouvé.

Tous les personnages, qui sont des rivaux entre eux et se critiquent, reconnaissent le génie de Michel-Ange. C’est la figure tutélaire, ce qui ne l’empêche pas d’avoir des problèmes face à l’inquisition.

Une situation qui résonne quelque peu avec notre époque…

Laurent Binet : D’une certaine manière, c’est le début de la fin de l’aventure, avec un côté crépusculaire. La fin et le début d’une époque se chevauchent toujours, et les choses se mélangent, mais d’un point de vue politique, 1557 constitue une période de réaction, puisque le pape Paul IV est un inquisiteur. On décide que les hommes et les femmes tous nus sur les tableaux, ce n’est plus possible : c’est ce qu’on a appelé la Contre-Réforme, qui est une réponse à la montée du protestantisme. Une période assez dure, de reprise en main de l’Église, de conservatismes, de fermeté…

L’inquisition, qui se met d’abord en place dans l’Espagne des Rois Catholiques au XVe siècle, s’exporte en Italie à cette occasion.

Cependant, je ne me pose jamais la question de la résonance avec aujourd’hui, mais ça raisonne toujours forcément. Je suis un produit de mon époque, et si un sujet m’intéresse, c’est qu’il y a une raison, plus ou moins consciente, identifiée ou pas, liée à la période dans laquelle on vit.

Souvent, je m’en rends compte a posteriori, notamment quand je fais des entretiens, lorsqu’on me demande de réfléchir sur mon livre. Et effectivement, cette sorte de retour de l’ordre moral oui, entre en résonance avec aujourd’hui. C’est l’éternelle question de la censure. J’y suis très sensible, et Actualitté aussi il me semble, par exemple à la problématique des réécritures d’œuvres de Roald Dahl, Agatha Christie etc. Je suis très choquée par ces actions, d’autant plus quand ça vient de mon camp politique, la gauche. Très troublé et effrayé (Ndr. L’entretien a été réalisé avant la censure de Gérald Darmanin d’un ouvrage jeunesse). On peut faire un parallèle avec Paul IV qui met des slips aux représentations de la chapelle Sixtine.

Aucun chef-d’œuvre n’est à l’abri : dans mon roman, il s’agit des fresques de Pontormo dont on pense qu’elles étaient sublimes et qui ont disparu corps et biens. Il en reste seulement quelques dessins. Elles étaient passées de mode un moment, donc elles n’ont pas été entretenues, ont commencé à s’abîmer, et au XVIIIe siècle, on a voulu retaper toute une partie de l’église San Lorenzo, la chapelle des Médicis.

À cette occasion, on les a purement et simplement détruites avec une partie du bâtiment. Personne ne s’est dit que ça méritait d’être gardé, c’est fou. La postérité des chefs-d’œuvre, des œuvres artistiques, n’est jamais acquise.

On regrette les libéralités des débuts du XVIe.

Laurent Binet : Tout est toujours dialectique en vérité, et notamment les époques de l’Histoire. Quand on nous dit qu’un temps est réactionnaire, alors au même moment, on peut être sûr qu’il y avait une résistance à cette réaction, ou inversement, dans une époque révolutionnaire, il y avait en face des conservateurs virulents. Dans la période spécifique du roman, c’est la dimension de crise religieuse dans un temps qui est très religieux, qui mérite qu’on s’y attarde, en concomitance de la redécouverte des cultures de l’Antiquité.

Il y a une espèce de reviviscence du paganisme, et cette dialectique-là, elle est très visible dans la production des artistes. On a l’impression que ce sont seulement des sujets religieux, mais ils sont aussi gréco-romains, donc antiques, donc païens. Michel-Ange par exemple, qui était très pieux, même un moment intéressé par l’évangélisme, qui est un courant assez proche du protestantisme, parmi ses grands chefs-d’œuvre, il y a le David, qui provient de l’Ancien Testament, mais la représentation est clairement antique.

Dans la chapelle Sixtine, on voit comment il intègre des figures, des sujets gréco-romains : la Sybille, l’oracle de Delphes, à la représentation religieuse chrétienne du monde. Son dieu a un côté Jupiter… Donc, normalement, en tant que chrétien, on ne peut pas accepter ça.

De leur point de vue dogmatique, les chrétiens durs de cette époque n’ont pas tort de s’attaquer à ces représentations inspirées du paganisme ancien alors ?

Laurent Binet : De leur point de vue oui. Par exemple, le dominicain Jérôme Savonarole, auquel je fais souvent allusion dans Perspective(s), c’est à Florence, la cité de toutes les floraisons artistiques, de Laurent le Magnifique, l’emblème de la Renaissance, qu’il sévit. C’est sur ces terres de liberté qu’un régime théocratique très âpre, austère, s’installe durant quatre ans.

Ce sont les talibans de l’époque ceux qui se trouvent derrière Savonarole. Dans chaque contexte, il y a toujours des courants qui s’affrontent, idéologiques, politiques, artistiques. C’est plus riche et beaucoup plus complexe qu’on l’imagine à chaque fois.

La Renaissance, c’est à la fois l’humanisme d’Érasme, et Luther et Calvin qui n’étaient pas des rigolos. Le protestantisme est un autre phénomène passionnant : quand on regarde où il s’est le plus développé, on l’observe dans des pays très libéraux : la Hollande, la Suisse… alors que Calvin a fait brûler des gens, que Luther appelait au meurtre des paysans allemands, a fini très antisémite…

C’étaient des fanatiques, mais leur doctrine politique a pris racine dans des sociétés libérales. Encore une dynamique dialectique, entre d’un côté les mormons américains, une grande austérité à certaines périodes, et le quartier rouge à Amsterdam ou le porno dans ces mêmes États-Unis.

Dans ce riche roman se joue en parallèle une tragi-comédie amoureuse pour la fille du duc de Florence, Maria de Medicis. À travers ce personnage, vous mettez en lumière le statut de femme à cette époque. Ici, en tant que fille de haute famille, elle est une monnaie d’échange pour son père, et rien pas plus.

Laurent Binet : Le roman policier m’a permis de balayer tous les milieux de la société florentine de ce XVIe siècle. Je me suis demandé : comment est-ce qu’on fait pour s’en sortir à cette époque quand on est peintre, artiste, ouvrier comme le broyeur de couleur etc. Comment on fait pour trouver sa place socialement, mais aussi quand on est une femme, et paradoxalement surtout quand on est une femme de l’aristocratie, où on est, en effet, une monnaie d’échange.

L’une des lettres principales de mon livre est celle de Catherine de Médicis qui explique à Maria ce que c’est que d’être une femme, et plus spécifiquement issue de la noblesse. Le modèle de cette lettre, c’est la plus célèbre des Liaisons dangereuses, où Madame de Merteuil enseigne à Valmont ce que c’est que d’être une femme dans la société du XVIIIe siècle.

Il y a sa condition quand on est la fille du duc, mais aussi quand on est une bonne sœur et qu’on souhaite peindre, comme Sœur Plautilla Nelli, qui a existé, et qui doit composer avec les limites de son sexe et de sa condition sociale. On constate dans ses œuvres par exemple qu’elle avait du mal à représenter les hommes, puisqu’elle ne voyait pas de corps masculins, ce qui a constitué une entrave à son développement artistique.

À cette époque, les conditions sociales étaient très figées, mais il y avait quand même des possibilités : un fils de tailleur de pierre pouvait devenir un grand artiste.

Il y a aussi la comploteuse Catherine de Médicis, figure de femme forte et dangereuse.

Laurent Binet : Elle a vécu quasiment toute sa vie en France, en tant que femme du dauphin, puis que reine de France. C’est l’archétype de la Florentine, de la machiavélique, ce qu’elle a été historiquement. Les intrigues amoureuses de Maria de Médicis, dans lesquelles elle s’immisce, sont des instruments politiques. Toutes ses motivations et ses actions sont politiques. L’affection potentielle pour Maria est secondaire.

On peut se dire que, par rapport à un paysan, c’est quand même mieux d’être une fille issue de la noblesse, mais son parcours, depuis sa naissance où elle une orpheline très vite, a été très dur. Elle aurait pu être tuée, violée, elle s’est faite trimballer, vendre à François Ier, qui l’a mariée à son fils cadet, ce qui ne la destinait pas à être reine...

On la connaît également pour le massacre de la Saint-Barthélemy, qui participe à sa légende noire. Elle a néanmoins essayé de trouver un compromis entre les catholiques et les protestants, d’un côté le parti du duc de Guise des catholiques forcenés, et de l’autre du futur Henri IV, mais la situation a quelque peu échappé à son contrôle…

Il y a les assistants du peintre assassiné qui vous offrent l’occasion d’une réflexion sociale sur la condition des ouvriers d’art de cette époque

Laurent Binet : On revient à mon premier questionnement : comment est-ce qu’on fait pour s’en sortir ? Il y a plusieurs possibilités : la carte du collectif, qui est celle de Marco Moro, sorte de figure du syndicalisme, ce qui n’est pas du tout anachronique, puisque je fais allusion à plusieurs reprises à la Révolte des Ciompi : un épisode du XIVe siècle à Florence, qui passe pour certains marxistes comme la première grande révolte prolétarienne. C’est une révolte d’ouvriers qui a conduit à une prise du pouvoir pendant quelques semaines.

L’autre possibilité, celle de Giambattista Naldini, c’est la carte personnelle, s’en sortir tout seul, y compris en trahissant ses amis.. Il a donc un sale rôle, mais là la forme épistolaire m’a permis de mieux comprendre ses motivations.

Pouvons-nous dire, que Moro, dans un certain sens, représente le socialisme révolutionnaire, et Naldini le socialisme parlementaire ?

Laurent Binet : (Rires) En tout cas, Naldini est la figure de l’arriviste sans scrupule, mais en même temps, j’ai du mal à en vouloir à un pauvre qui essaye de s’en sortir. La différence avec les socialistes parlementaires, les Hollande et compagnie, c’est qu’ils n’ont pas d’excuses pour leur trahison. J’en veux plus à François Hollande et Bernard Cazeneuve qu’à l’orphelin Naldini, élevé à l’hôpital des Innocents.

Quand j’étais professeur en banlieue, le dispositif Sciences Po est apparu. À chaque fois que des élèves ont pu y aller, j’étais très content pour eux évidemment. Je me souviens d’une qui était très brillante, et qui entendait faire de la finance, devenir Capital risker. De mon point de vue, je considère que ce n’est pas un métier qui apporte grand-chose à la société, et qui est même plutôt nuisible, mais à aucun moment je n’aurais pu lui en vouloir.

Elle venait d’un milieu très modeste, née dans les Comores, je n’allais pas lui dire : « Deviens prof, et gagne dix fois moins. » Donc je pardonne à Naldini, qui rappelons-le tout de même, dans la réalité, n’a balancé personne. Ces tableaux sont à découvrir dans les belles églises de Florence, notamment à Santa Maria Novella.

Il y a enfin le duc de Florence, Cosimo, pris dans le jeu des intrigues, des alliances entre la France et l’Espagne, et ce contexte réactionnaire. Dans la tradition des ducs de Florence de la famille Médicis, ce n’est pas un grand moralisateur…

Laurent Binet : La situation de duc de Florence, ou de n’importe quel chef d’une principauté italienne de l’époque, c’est d’être entre le marteau et l’enclume de la France et de l’Espagne, qui contrôle déjà la Sicile et le Royaume de Naples. C’était la onzième guerre d’Italie... Ils sont en permanence menacés d’être absorbés ou broyés par l’une ou l’autre des deux grandes puissances du continent.

Dans ces jeux de pouvoir, il faut toujours gérer les plus gros que soi, mais aussi les plus petits que soi. Pour le le duc de Florence, calmer les appétits de la France et de l’Espagne qui s’opposent à Naples, et en même temps assouvir les siens, qui sont tournés vers la Toscane : étendre son territoire réduit, mais riche, à Sienne, Pise…

Comme Catherine de Médicis, c’est un pur politique. Un grand dirigeant avec une poigne de fer, et un mécène des arts dans la tradition familiale. Il rêve que Michel-Ange revienne, mais face à la tournure réactionnaire de la Contre-Réforme il décide de durcir son pouvoir à travers des lois contre les sodomites, pour des raisons strictement politiques. Tout est subordonné à la raison d’État, jusqu’à livrer à Rome des personnes dévouées jugées hérétiques par la papauté par exemple.

Face à Cosimo de Médicis dans le roman, il y a Piero Strozzi.

Laurent Binet : C’est un banquier à la base, de la grande famille florentine qui a perdu le pouvoir au profit des Médicis. Piero Strozzi s’engage au service de la France dans l’espoir de renverser Cosimo.

Cosimo de Médicis est par ailleurs tributaire d’une culture qui place la gloire dans le combat et la conquête.

Laurent Binet : Cet idéal culminera, avant de disparaître, au XVIIe siècle, avec des figures en France comme François de La Rochefoucauld ou le Grand Condé. Les grands seigneurs, qui sont à la fois des hommes de cour et des grands militaires. Louis XIV les met au pas en les enfermant à Versailles pour devenir des seuls hommes de cours, l’époque a changé, le pouvoir central s’est renforcé.

En lisant le roman, on sent le plaisir d’avoir pastiché le style de l’époque.

Laurent Binet : Je me suis véritablement immergé dans la littérature du milieu du XVIe et du XVIIIe siècles. Je devais trouver cette tonalité générale et en même temps attribuer un style particulier à chacun des personnages. Une jeune fille de la noblesse comme Maria de Médicis ne s’exprime pas comme le fripon magnifique Cellini. Marco Moro a un langage plus direct que Vasari s’adressant au duc… Le destinataire compte aussi dans le style choisi.

Avez-vous rencontré des difficultés spécifiques dans la construction de ce roman policier-épistolaire ?

Laurent Binet : Ça a été un défi de croiser le policier et l’épistolaire, car la lettre implique que tout ce qu’on raconte des événements s’est déjà produit. C’est donc plus compliqué de créer de la tension, du suspense, mais c’est possible, puisque plusieurs d’entre elles ont pour but de provoquer une action chez le destinataire, et on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas.

La lettre est un dispositif de double énonciation, c’est-à-dire qu’un personnage parle à un autre, mais en réalité il s’adresse au lecteur. Il ne faut donc pas que ce soit artificiel. Par exemple, il ne peut pas expliquer à son correspondant ce que ce dernier sait déjà.

Du côté du roman policier, il fallait que ça se soit parfaitement agencé pour ne pas en dire trop, mais suffisamment. Qu’il n’y ait pas d’incohérence aussi tout simplement. Dans ce genre, les détails sont très importants.

Je connaissais la fin, ce qui est obligatoire pour un roman policier, car ensuite, tout le travail est de distiller les indices, les fausses pistes. C’est une mécanique d’horlogerie. Ce que je ne savais pas à l’avance, c’est qui allait s’en sortir ou pas, comment…

On se demande si ce n’est pas risqué, dans cette Italie si morcelée et conflictuelle, de s’envoyer des lettres de cette manière ? En espérant d’ailleurs qu’elles arrivent chez leur destinataire…

Laurent Binet : Je me suis documenté là-dessus pour respecter les délais. C’est parfois un peu rapide, mais possible : Florence-Rome, c’est un ou deux jours, ce n’est pas si loin, Florence-Paris en revanche c’est plus aléatoire… Donc là je laisse une petite semaine en général. Le sujet des voies de communication continue à m’intéresser d’ailleurs. Dans le cas des grandes distances, ça pouvait varier de manière spectaculaire : un Paris-Istanbul, de quelques semaines à plusieurs mois (voir le livre de Fernand Braudel sur la Méditérannée au siècle de Philippe II).

J’ai aussi voulu intégrer un paramètre de l’incertitude, avec certaines missives qui sont interceptées par exemple, ou qu’une lettre ne trouve pas tout de suite son destinataire, qui est en vadrouille et la retrouve à son retour. Mais c'est vrai, dans mon roman, la poste fonctionne bien (rires).

Sur l’aspect peur que les lettres soient lues, mes personnages tiennent compte de cette dimension. On n'a pas les lettres de Catherine de Médicis, au départ, parce qu'elle demande à Maria de les brûler. Ils prennent des risques, mais il faut bien communiquer.

Enfin, pour les besoins de l’ouvrage, il aura également fallu se sacrifier, et se rendre en Italie on imagine…

Laurent Binet : Je suis allé plusieurs fois à Florence, en Toscane, deux fois à Arezzo, d’où vient Vasari, Rome aussi. Je commence à bien connaître les églises, où est chaque tableau etc.

À LIRE - Rentrée littéraire : Laurent Binet revient en août avec un roman épistolaire

En peinture, j'avais d'abord découvert l'art italien par l’entremise des Vénitiens : Titien, Tintoret, Véronèse. Aujourd’hui je suis totalement team Florence (rires). Je suis à présent vasarien.

Crédits photo : Grasset

DOSSIER - Rentrée littéraire 2023 : découvertes et coups de cœurs

Perspective(s)

Paru le 16/08/2023

291 pages

Grasset & Fasquelle

21,50 €

Civilizations

Paru le 19/08/2020

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,20 €

HHhH

Paru le 04/05/2011

444 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

La septième fonction du langage

Paru le 31/08/2016

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

2 Commentaires

Aradigme

12/08/2023 à 11:23

Une interview intéressante qui donne envie de lire le livre.

Une remarque sur la Saint Barthélémy. On peut se demander pourquoi le peuple catholique de Paris s'est laissé si aisément convaincre que les protestants préparaient un massacre et s'est donc décidé à prendre l'initiative de les agresser le 24 août 1572.

Les livres d'histoire le mentionnent rarement, mais un massacre des catholiques, connu sous le nom de Michelade, s'était déroulé à Nîmes le 29 septembre 1567, donc cinq ans plus tôt, et se trouvait sans doute encore dans les mémoires des parisiens. Cela pourrait constituer une des causes de cet embrasement effroyable.

Une autre remarque sur le métier de "capital risker". Ce sont des personnes qui aident des projets risqués à voir le jour. Supposons que vous êtes un chercheur brillant, mais peu conventionnel, et que vous avez l'idée d'un nouveau médicament. Les banques ne vous financent pas car vous êtes un peu trop en dehors des clous, pas nécessairement accepté par tous vos confrères bien établis. Un capital risker va évaluer votre idée, son potentiel et peut-être y croire et convaincre des investisseurs privés de financer le développement. A la clé, il y a peut-être un médicament révolutionnaire qui apportera un soulagement à des milliers de personnes - ou peut-être rien... J'estime qu'ils ont leur utilité dans la société, même si seul un projet sur dix fonctionne et paie pour les neuf échecs... C'est un métier complexe, surtout dans la partie "évaluation et conviction".

Guz

21/08/2023 à 07:12

Je vous félicite et vous remercie pour cet entretien avec Laurent Binet que j’apprécie beaucoup.