Raphaël Glucksmann : “La politique souffre d’abord d’une absence de littérature”

ÉVÉNEMENT – Au fil des éditions, les Bibliothèques idéales de Strasbourg voient de plus en plus grand. Cette année, malgré les complications épidémiques, « les Livres ont pris le pouvoir », bel et bien : 200 écrivains, intellectuels, acteurs et musiciens ont investi la capitale alsacienne pendant 10 jours pour faire de ces rencontres un rendez-vous incontournable de la vie culturelle d’abord strasbourgeoise, ensuite alsacienne, bientôt française. Retour d’expérience.

Le 15/09/2021 à 17:33 par Maxime DesGranges

2 Réactions | 503 Partages

Publié le :

15/09/2021 à 17:33

2

Commentaires

503

Partages

« Vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez ici à Strasbourg d’avoir la librairie Kleber. Tous les écrivains ont envie d’être reçus par la librairie Kleber », avoue en préambule de son intervention Raphaël Glucksmann. En effet, parti de la fameuse « Salle blanche » de ladite librairie, le festival des Bibliothèques idéales continue son expansion sous l’impulsion de son créateur François Wolfermann. Après un passage par l’Opéra national du Rhin, c’est de nouveau la Cité de la Musique et de la Danse qui accueille la plupart des rencontres, secondée par les libraires et médiathèques de la ville.

Dialogues à distance

Il aurait été nécessaire de se dédoubler pour pouvoir assister à toutes les rencontres d’une programmation foisonnante. Dans cet ensemble hétérogène, chacun a donné au public ce qu’on attendait de lui.

Monique Pinçon-Charlot, accompagnée pour l’occasion d’un jeune disciple, Paul Pasquali, a présenté ses Mémoires, condensé de « six décennies d’engagement ! » selon l’animateur. La sociologue le coupe : « Cinq, cinq, c’est bien suffisant ! » Très vite, elle s’empresse de dénoncer, comme à son habitude, les privilèges des classes dominantes.

Elle est relayée en cela par Pasquali dont le sujet d’étude a donné « Héritocratie », un essai sur l’institutionnalisation de l’héritage qui s’inscrit dans la filiation de Bourdieu. Ce dernier à qui tous deux rendront comme il se doit un hommage appuyé. En réponse à la « captation des richesses et des pouvoirs », le chercheur au CNRS propose sans trop y croire « un vrai débat démocratique et contradictoire, qui soit contraignant pour le pouvoir », en plus de « repenser l’idée de mérite ».

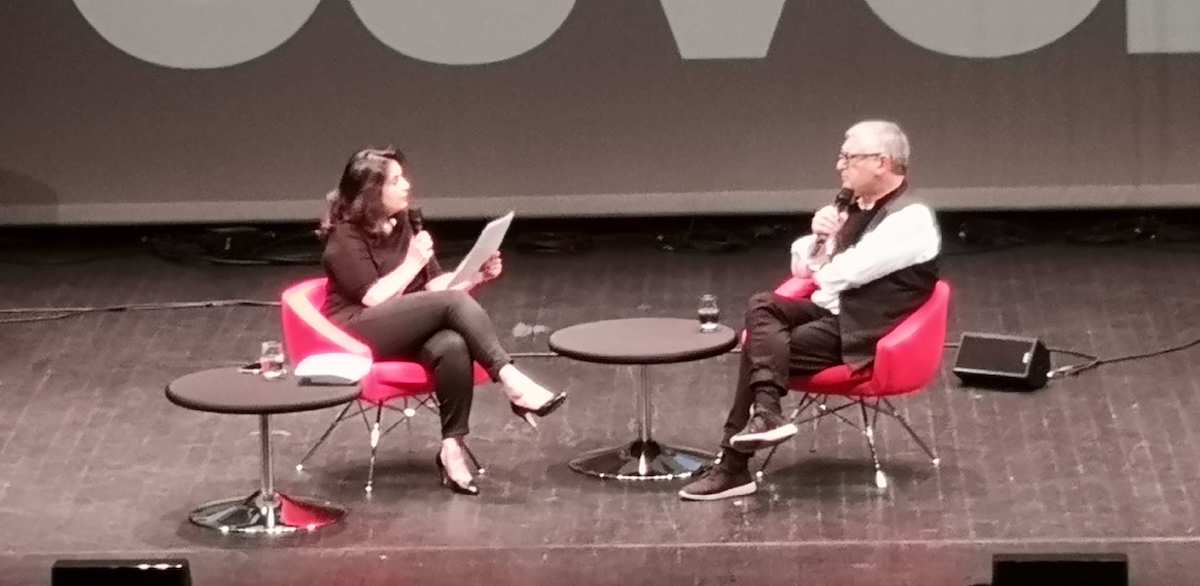

On aurait aimé voir Raphaël Glucksmann participer à cet échange. Le lendemain, dans un auditorium bondé, il commence son propos en affirmant que « la politique souffre d’abord d’une absence de littérature » et que « tous les grands politiques étaient aussi de grands écrivains ». Puis le parlementaire européen avance que les classes dirigeantes ont accepté leur résignation et « se sont habituées à ne pas pouvoir ». Il n’hésite pas à parler d’« élites démissionnaires », et vante la jeunesse qui se mobilise « parce qu’elle joue sa vie ».

Sensible à la cause des Ouïghours comme son père l’était à celle des Tchétchènes, il explique avec précision et enthousiasme comment, par la seule force des réseaux sociaux, il a réussi à faire plier les 81 entreprises européennes (Adidas, Zara...) profitant du travail d’esclaves dans les camps chinois. Succès indéniable pour Glucksmann dont témoigne l’interminable file d’attente devant la table des dédicaces.

Une phrase en particulier de Glucksmann aurait plu à Michel Onfray : « Comme Bernanos ou Camus, je place la vérité au-dessus des appartenances idéologiques. » C’est presque mot pour mot ce que l’historien de la philosophie expliquera sur la même scène quelques jours plus tard, en présentant son livre L’art d’être Français devant un auditorium encore plein. « Être Français, indique-t-il, c’est être rabelaisien pour le rapport au corps, c’est aussi se réclamer de Montaigne pour le rapport à la pensée, Voltaire pour la philosophie libre et virevoltante, Hugo pour la gauche non doctrinaire, et Marivaux pour le rapport à la séduction, notamment par la parole. »

Il n’en fallait pas davantage pour lancer le père de l’Université populaire sur une longue et volubile attaque contre « l’idéologie woke », qui ne « s’embarrasse pas de vérité, mais de morale » voire de « moraline », pour reprendre un terme nietzschéen. Remonté, Onfray s’écarte assez vite de son propre livre pour moquer les travers et les excès de cette partie de la gauche dans laquelle il ne se reconnaît plus, avant de terminer comme une dernière bravade par un éloge d’Alain de Benoist, figure de la Nouvelle droite.

Changer l'avis

À vrai dire, cette gauche « woke » revient en fil rouge dans un certain nombre d’interventions, surtout chez ceux qui la combattent. Le terme apparaît chez Onfray qui se gausse, chez Bégaudeau qui l’évacue pour lui préférer les rapports de classe, chez Alain Finkielkraut enfin, lui qui, par sa faconde et sa mine désabusée, et à la faveur d’une anecdote au sujet de la maire de Strasbourg préférant rendre « femmage » et non « hommage » à Gisèle Halimi, arrive à faire plier la salle de rire et provoquer une salve d’applaudissements spontanés.

Se désolant de « l’ordre moral tombé sur l’art et la culture » dans un livre au titre richardmilletien, L’après littérature, l’animateur de « Répliques » rend, pour le coup, un nouvel hommage à ses gars sûrs : Philip Roth, Milan Kundera, Soljenitsyne et surtout Proust, à l’évocation duquel on voit le visage du philosophe s’éclaircir, s’illuminer même. Puis il se met à feuilleter frénétiquement, le nez collé aux pages et les mains tremblantes, un livre pour retrouver tel passage marquant de la Recherche qu’il tient à nous relire.

L’ambiance sera moins légère dans la petite salle baignée de soleil qui accueille l’un des seuls véritables débats du festival entre François Bégaudeau et Sébastien Le Fol, directeur du Point (photo ci-dessous). À dire vrai, personne ne sait vraiment si la rencontre était prévue comme un débat, mais Bégaudeau en a décidé ainsi.

Véritable animateur de la rencontre, l’ennemi déclaré des classes bourgeoises est venu présenter son dernier ouvrage, Notre joie, retranscription d’une longue discussion informelle avec un jeune militant soralien lyonnais. De ce livre il sera trop peu question, car Bégaudeau, avec le talent oratoire et la verve qu’on lui connaît, attaque Le Fol de front sur le contenu de son livre à lui, Reste à ta place !.

Le Fol, accusé par l’auteur de Histoire de ta bêtise d’être un « contrebandier libéral », se retrouve sur la défensive : « Merci, François, de m’expliquer ce que j’ai dit dans mon propre livre ! » Quelques jeunes fidèles, alignés en rang d’oignons comme sur les bancs d’un amphi, iront en fin de rencontre saluer la performance de leur mentor.

Parmi les invités classés comme intellectuels, Étienne Klein fait partie de ceux qui ont su captiver leur public de bout en bout. Malheureusement délaissé à la dernière minute par le célèbre bédéiste Enki Bilal qu’une partie du public était venue voir, Klein a délivré un fervent (ou vibrant ?) plaidoyer pour la méthode scientifique, mise à mal en ces temps de pandémie où chacun se découvre une expertise en virologie, en immunologie, en pharmacie.

Klein saisit l’occasion d’exprimer ses colères, de partager ses fulminations, et surtout de lister, à sa façon pédagogique qui a fait sa renommée, quelques biais cognitifs qui nous aveuglent tous : « ultracrépidarianisme » (tendance à parler de ce qu’on ne connaît pas en étant persuadé de savoir), « ipsedixitisme » (équivalent à l’argument d’autorité) et autre « effet Dunning-Kruger » (l’arrogance d’une personne sur un sujet est d’autant plus grande que la personne est ignorante).

Les écrivains : démo et promo

Moins de complications, s’il vous plaît, pour la romancière Catherine Cusset, venue présenter sa Définition du bonheur. En réponse à la première question de son interlocutrice sur le rapport du bonheur au temps, la Normalienne et agrégée de Lettres classiques lâche en soupirant : « Je ne suis pas venu pour faire de la philo, moi ! J’ai l’impression de passer le Bac. » Et c’est vrai : personne dans le public n’est venu faire de la philo avec Catherine Cusset, qui agrémente tout de même son discours de quelques fulgurances : « L’humanité, c’est beau », « C’est un roman qui ressemble à mes romans », ou encore : « Chaque vie a son lot de drames, de malheurs et de bonheurs. »

La venue des écrivains tourne trop souvent à l’exercice promotionnel : on vient expliquer « ce que raconte le roman », sans toutefois pouvoir « tout vous dévoiler ». Dans une petite salle plus intimiste que l’auditorium, Cécile Coulon nous fait la lecture de quelques poèmes tirés de son dernier recueil, Noir Volcan, un titre « trouvé par mon ex ». Elle ne parlera pas des critiques négatives à son encontre « pour ne pas les faire exister, c’est ma psy qui m’a dit de faire ça ». Pour une fois, la parole est donnée au public pour quelques questions amicales qui donneront à Coulon, à l’aise dans l’échange, l’occasion d’expliquer plus en détail son rapport à la poésie et à l’écriture, qui doivent avant tout être « accessibles ». (en photo)

Une heure plus tard, Adeline Dieudonné se joint à Cécile Coulon dans l’auditorium pour présenter son nouveau roman, Kérosène, trois ans après avoir signé La vraie vie. Entre amies, on en profite pour échanger amabilités et sourires complices. L’animatrice enthousiaste, sans doute libraire, admet au sujet de Kérosène ce qui semble désormais faire figure de compliment en littérature : « Il n’y a pas d’effort à faire, on lit d’une traite. » Dieudonné à qui l’on dit que son écriture serait « cinématographique », a une réponse immédiate : « Si on lit Zola aussi, c’est super cinématographique, quoi. »

Une programmation en contraste

L’expérimenté Eric-Emmanuel Schmitt est venu présenter dans une salle comble et comblée le premier tome de sa « Traversée des temps », grande fresque sur l’histoire de l’Humanité. « En tant qu’intellectuel... » commence-t-il avec le sourire émerveillé qu’on lui connaît, alors que le lendemain doit quand même lui succéder l’anthropologue mondialement reconnu Philippe Descola.

Quand l’animatrice le présente en « philosophe », il opine d’un air sérieux, lance à la volée quelques références à Platon et Descartes, puis revient vite à sa prédilection pour les anecdotes sur les célébrités avec qui il a travaillé : Adjani (« elle est sublime, mais son visage ne raconte aucune histoire »), Delon (« il m’a appelé »), Belmondo (« que j’ai bien connu »), etc. Il sera aussi question de son dernier roman, comme par inadvertance, mais peu importe le contenu du flacon, seule compte l’ivresse du public, perceptible sur les visages satisfaits.

Une salle deux ambiances, pourrait-on dire, quand vient le tour de Christine Angot de parler de son Voyage dans l’est, récit de sa rencontre à Strasbourg avec son père incestueux quand elle était enfant. Dans une ambiance solennelle que certains jugeront pesante, elle commence par une lecture des premières pages du roman. Lecture édifiante qui met au jour le style de l’écrivain : des phrases brèves, sans variation de rythme, un texte saccadé, haché menu. Angot ponctue son intervention de longs silences, le regard perdu, l’esprit ailleurs. « Je ne peux pas continuer cette interview comme si de rien n’était, parce qu’il s’est passé quelque chose cet après-midi, ici même à Strasbourg », finit-elle par dire au public interloqué.

De là, et de son propre aveu, il ne sera plus question de littérature. Angot se met à développer le récit sur son histoire familiale confuse, et sur la visite qu’elle rend dans l’après-midi à la femme de son père défunt. Dispute, gifle, vieilles rancœurs : le public est alors pris malgré lui dans une histoire familiale sordide dont il ne sait trop que faire. On tousse, on regarde le plafond, on époussette le revers de sa manche. La lecture d’un deuxième extrait de son roman est plus vive, plus théâtrale que la première. Une bonne surprise vite déçue puisque, d’un coup, Angot s’arrête, laisse passer un silence et dit : « Vous savez ce qu’elle [sa belle-mère] a eu le culot de me dire ? » Et nous voilà repartis.

À chacun son idéale

Ces quelques « choses vues » n’ont pas pour vocation d’être représentatives de l’ensemble du festival. Impossible ici de résumer une centaine de rencontres qui chacune renferme un petit événement. Un article entier aurait par exemple été nécessaire pour rendre compte des performances musicales et théâtrales sur la scène d’un auditorium souvent encombré d’instruments de toutes sortes.

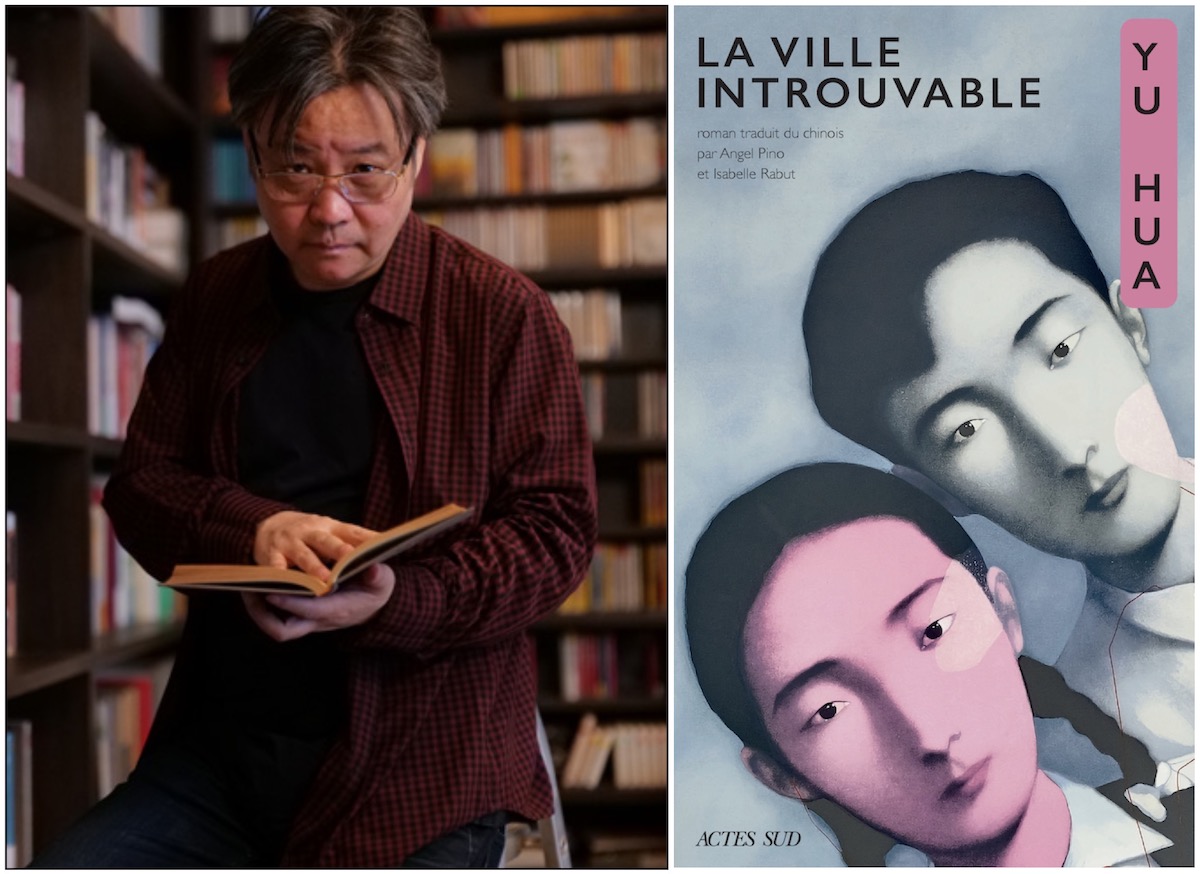

Par la volonté de François Wolfermann, qu’on sait mélomane, la musique a une place prépondérante dans le festival. Cette année, elle a accompagné la lecture des textes de Rilke, Marina Tsvétaïeva, Aragon, a rendu hommage à Gainsbourg, Brassens, John Lennon et bien d’autres. Cette pluralité d’approches artistiques et cette diversité dans les choix d’une programmation ambitieuse hissent indéniablement, année après année, les Bibliothèques idéales au rang des événements culturels de premier plan. En attendant déjà l’année prochaine.

Crédits photos : Raphaël Glucksmann © Bibliothèques idéales ; Maxime Desgranges, CC BY SA 2.0

2 Commentaires

Pic

17/09/2021 à 06:45

« « ultracrépidarianisme » (tendance à parler de ce qu’on ne connaît pas en étant persuadé de savoir), « ipsedixitisme » (équivalent à l’argument d’autorité) et autre « effet Dunning-Kruger » (l’arrogance d’une personne sur un sujet est d’autant plus grande que la personne est ignorante). »

Qu'est-ce que cela définit bien nos gouvernants actuels... Des spécialistes d'autres sujets qui assènent des vérités sans débat sur d'autres sujets et regardent de haut le peuple !

NAUWELAERS

17/09/2021 à 23:55

Curieux personnage que ce penseur Alain de Benoist, auteur d'une centaine de livres paraît-il qui ne trouvent généralement pas le chemin des critiques...

Je me souviens avoir été saisi et interloqué, même estomaqué par une déclaration qu'il émit dans une interview de lui parue dans un magazine absolument pas de droite et modérément conservateur (de temps à autre selon les sujets): «Le Un» d'Éric Fottorino.

Je n'ai plus la date hélas: c'était en septembre (j'étais en vacances), peut-être 2018.

Le penseur bibliophile y a déclaré textuellement: «Je suis plus à gauche que Mélenchon.»

Et ci-dessous un extrait (entre guillemets) d'un article sur lui censé être à charge et qui le fut étonnamment peu, le 28 novembre 2019 dans «Libération» !

Une véritable anomalie, une curiosité éminemment intéressante...

Au passage, dans cet article, on tape avec sa petite règle sur ceux qui n'approuvent pas «le libéralisme culturel» (hou les réacs, pour solde de tout compte, c'est évident et on se dispense d'argumenter et expliquer quoi que ce soit: les catéchumènes approuvent et c'est tout): voilà le genre de notion totalement floue qui ne parle à personne ou presque et qui ne correspond en rien à ce que les gens lambda attendent de la vie politique et donc socio-économique de leur pays, passons...

Le syndrome des scripteurs qui font des bulles dans leur bulle mais sans faire avancer le schmilblic (ex -«La Chose» suivi du «Tirlipot» !).

Moi cela ne me parle pas, le libéralisme culturel...

C'est quoi ?

Une sorte de blob indéfinissable, bizarre, pas engageant et incompréhensible...

Quant au libéralisme et surtout l'ultralibéralisme, c'est en succombant à ces sirènes-là, venues d'Amérique et d'Angleterre, qu'un Mitterrand a commencé à désespérer le peuple de gauche dès 1983 avec le tournant de la rigueur, passons...

Je précise que je ne suis pas un communiste éloigné du réel non plus.

Donc de Benoist dans «Libé», novembre 2019.

Il met quelques points sur des i ci-dessous, le texte entre guillemets.

«Sa sagesse apparente détonne avec sa réputation d'intellectuel "sulfureux". Il réfute le qualificatif et préfère dire "homme aux valeurs de droite mais aux idées de gauche". Formule qu'il rabâche pour désamorcer toute tentative de catalogage. "Les étiquettes, c'est pour les bocaux de confiture", répète-il, se voulant "inclassable", voire indéchiffrable, au risque de paraître "infréquentable". "Ceux qui disent que je suis d'extrême droite ne m'ont jamais lu. J'ai écrit trois livres contre le racisme !" A choisir, il se considère "socialiste conservateur" à la Jean-Claude Michéa, philosophe anticapitaliste idolâtré par les réacs pour sa dénonciation du libéralisme culturel. Posture qui lui vaut d'être encensé par le magazine Causeur.»

Voilà donc ci-dessus un autre éclairage sur lui, un échantillon donc et certains voudront peut-être aller plus loin.

Un cas à part, ce de Benoist, si prolifique et si discret...ostracisé peut-être ?

Eh bien, je n'en sais rien.

Remarque encore pour Alain de Benoist: il semble pour le moment totalement absent des débats qui commencent à se multiplier comme des algues et des tristes masques dans un océan malade, au sujet de la situation politique et évidemment des présidentielles qui approchent !

Gravitera-t-il autour de Zemmour, Le Pen ou bien alors...Mélenchon ?

Mystère !

Son écologie (une grande cause pour lui depuis très longtemps et sur ce point on peut certes le rejoindre, la planète n'étant ni de droite ni de gauche ni réac ni woke ni surtout libérale, sa maladie mortelle...) est en tout cas largement incompatible avec celle des Sandrine Rousseau et consorts...

Sinon Maxime DesGranges nous livre un excellent reportage sur ces rencontres et débats des Bibliothèques idéales de Strasbourg qui pratiquent un oecuménisme de bon aloi voire de haute volée !

Ce chroniqueur effectue pour nous un petit tri pas méchant mais assez clair entre le solide, l'important et le durable et puis l'anodin, si pas parfois l'insignifiant, les départs en vrille et certains egos satisfaits et candidement exposés qui font penser à de gros chats ronronnants, comblés et pas exceptionnellement futés.

Finkielkraut fait du Finkie: cela fait plaisir à celles (ni néoféministe ni misogyne, notre auteur exalté et endolori depuis des lustres; dès «La Défaite de la Pensée» au moins, 1987 - pas de rap encourant ses foudres alors, mais le rock) et ceux qui attendent cela de lui alors que cela ennuie ceux qu'il indispose mais je ne me fie en ce moment qu'à certains articles et certaines interviews de lui, en attendant de lire son essai avec un esprit toujours nécessairement et impérativement critique mais avec un amour profond de la littérature et de la recherche de la justesse, au-delà des modes et doxas prescriptrices de tout ordre.

Vraiment passionnant d'entendre deux interviews radiophoniques toutes récentes de Finkielkraut: il a oublié son gilet pare-balles face à Salamé et Demorand (France Inter), et il rencontre beaucoup plus de compréhension -l'une ou l'autre distance critique ici ou là, si pique il y eut, ce fut à fleuret très moucheté -face à Sonia Mabrouk sur Europe 1.

On sent les tropismes sans surprises des uns et des autres, comme une pièce de théâtre bien huilée sans créativité ni excentricité; Finkielkraut égal à lui-même dans ces deux studios de radio -le bonhomme sait y faire, et il sait décocher de belles citations pas du tout éculées comme un...Jupiter qui tonnerait de suave façon, excusez-moi si je savoure... -et bien entendu, tout le monde (si intérêt...) émettra son propre verdict !

Glucksmann, à Strasbourg, offre un beau visage, sans sectarisme aucun ni manipulations intellectuelles tordues, du progressisme authentique et donc absolument pas dévoyé.

Ce dernier -celui qui perd les pédales et s'enfonce dans les brumes toxiques d'une sorte de totalitarisme déconnecté d'un réel qu'il recrée d'orwellienne façon à travers un prisme totalement déformant - existe hélas vraiment, et non pas «prétendument».

Avec de possibles effets contre-productifs graves...

Glucksmann (très juste constat quant au déficit de littérature en politique: et Finkielkraut ne peut que le rejoindre sur ce point, pas sur tout certes), Finkie, Onfray pour les nourritures intellectuelles (que l'on choisit et préfère à son gré mais elles sont présentes), voire Begaudeau à Strasbourg...

Schmidt, pour les amuse-gueules: un peu de légèreté et de comique involontaire, parfois plus drôle que l'humour pro.

Des livres qui ne prennent pas la tête: cela ne fait pas de mal, sans plus.

Parfois cela se vend par camions entiers...

On a le droit de placer la barre de ses envies à la hauteur qu'on veut et puis on peut même souhaiter lire une histoire supposément «cinématographique», sans prise de tête, un soir de spleen et sans envie de fournir le moindre effort de concentration.

Comme on peut vouloir faire un footing aujourd'hui, mais marcher en lambinant pour se détendre, demain, comme un flâneur se contentant d'arpenter un chemin sans feux rouges en prenant le temps d'écouter les oiseaux...

Sans aller loin mais tel n'est pas le but à ce moment-là.

Enfin à part cela...

Une vraie fulgurance, au contraire de celles (d'une autrice enfileuse de perles) que brocarde ironiquement Maxime DesGranges !

Ci-dessous entre guillemets.

«Comme Bernanos ou Camus, je place la vérité au-dessus des appartenances idéologiques»: MERCI à Maxime DesGranges pour nous avoir rapporté cette déclaration voire proclamation de Michel Onfray !

Tout ce qui tend vers la liberté, y compris de penser, et l'intelligence va dans le bon sens.

Vers la droite ou vers la gauche ?

Vers le haut !

Comme l'écrivit un jour Chateaubriand dans une lettre à son fils: «Soyons fous de hauteur»...

Cette injonction est-elle élitiste ?

Elle est plutôt élitaire, au sens spécifique ancien de cet adjectif: élitiste...pour tous !

Élitiste sans exclure...mais tout le monde a le droit d'y adhérer ou pas.

Et de préférer la qualité à la quantité, ou le contraire -sans exclure les cas pas très courants et réjouissants où ces deux soeurs ennemies se réconcilient (très provisoirement, cela va de soi -si !).

CHRISTIAN NAUWELAERS