“Chaque traduction est une nouvelle traduction“, Nathalie Bauer

Assise à un ancien bureau en bois, une série de gravures raffinées derrière elle, une femme élégante répond avec affabilité et calme à nos questions. Il s'agit de Nathalie Bauer, l'une des plus célèbres traductrices de l'italien vers le français, avec plus de cent cinquante ouvrages à son actif. Sa passion pour la langue italienne est née à l'âge de quinze ans et s’est développée en autodidacte à l’aide d’un livre, L’italien en 90 leçons. Son travail a commencé par hasard, à une époque plus facile, où l’on pouvait encore faire de la traduction littéraire son seul métier. Par Thea Rimini.

Le 09/03/2021 à 08:57 par Auteur invité

1 Réactions | 16 Partages

Publié le :

09/03/2021 à 08:57

1

Commentaires

16

Partages

Dans le cadre de l'échange entre ActuaLitté et la plateforme New Italian Books, voici son interview, traduite en français par Federica Malinverno.

New Italian Books / ActuaLitté : La première question ne peut que concerner votre traduction la plus récente, M. Il figlio del secolo (M, l’Enfant du siècle), lauréat du prix Strega, d’Antonio Scurati, qui est devenu un cas littéraire en France également. Comment la traduction de M. a-t-elle été réalisée ?

Nathalie Bauer : Lorsqu’on m’a demandé de traduire M., je dois avouer que j’ai été très surprise. C’est un livre qui a eu du mal à trouver un éditeur en France. Les Français connaissent très peu l’histoire italienne et surtout la période dont traite le livre. L’image qu’ils ont de Mussolini est celle d’un personnage grotesque, presque comique, ce qui ne correspond évidemment pas à la vérité. Je n’aurais donc jamais pensé que le livre obtiendrait un tel succès en France, tant au niveau de la critique que des ventes. J’ai été stupéfaite.

Comment expliquez-vous alors ce succès inattendu ?

Nathalie Bauer : Je pense que la clé réside dans la forme que Scurati a donnée à son livre. Ce n’est pas une biographie traditionnelle, mais un docu-fiction, où la forme romanesque est accompagnée d’une série de documents qui, à la fin de chaque chapitre, attestent de ce qui a été dit. C’est une idée captivante qui a fasciné les lecteurs francophones, y compris ceux qui ne connaissent pas l’histoire italienne.

En ce qui concerne la traduction elle-même, quels ont été les plus grands défis que vous avez dû relever ?

Nathalie Bauer : La plus grande difficulté n’était pas vraiment de nature historique. Bien sûr, j’ai dû tout vérifier, mais j’ai une formation d’historienne et j’avais déjà travaillé sur cette période lorsque j’ai traduit Canal Mussolini de Pennacchi. Le plus gros problème résidait dans le style, comme toujours. Ainsi, la langue italienne est très « élastique », alors que la langue française est beaucoup plus rigide ; de plus, elle n’admet ni les répétitions ni les longues séries d’adjectifs qu’on trouve souvent en italien.

L’expérience du traducteur sert justement à éviter ces pièges. Pour M., je ressentais aussi une certaine « pression », car je savais que ce livre avait suscité des discussions en Italie, divisant les critiques et les lecteurs. Je n’avais jamais rien traduit de Scurati et l’écriture du deuxième volume de sa tétralogie sur Mussolini le rendait peu disponible pour m’apporter des éclaircissements. Mais finalement, je crois que j’ai réussi restituer sa voix ; aujourd’hui j’achève la traduction du deuxième tome, qui sera publié en France (toujours aux Arènes) en septembre.

Connaissant bien le français, Scurati voulait-il vérifier la traduction ?

Nathalie Bauer : Non, et c’est en fait une « bonne chose » pour le traducteur. En effet, les auteurs ont tendance à chercher leur texte dans la traduction et ont l’impression de ne pas le trouver, parce qu’il est formulé différemment. Même si vous restez très proche de l’original, la façon de rendre les phrases, les mots, d’une langue à l’autre sera toujours différente, car la syntaxe est différente. Pour le traducteur, c’est à la fois gênant et normal. Je n’ai pas pu moi-même m’empêcher de ressentir cette forme d’« anxiété », d’« inquiétude, » lorsqu’un de mes romans a été traduit en italien. Je crois que c’est inévitable.

Vous avez dit que M. vous a été proposé, mais j’imagine qu’il vous arrive aussi de proposer un livre à un éditeur. Pouvez-vous nous expliquer ce mécanisme ?

Nathalie Bauer : Je reçois des propositions de traduction de la part des éditeurs français, mais je travaille aussi avec des agences littéraires et des éditeurs italiens qui m’envoient des ouvrages. Des auteurs italiens m’adressent également leurs textes. Si un livre me séduit, j’essaie de lui trouver un éditeur en France.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos débuts ? Comment est né votre travail de traduction ?

Nathalie Bauer : En fait, tout a commencé par hasard. Je faisais une thèse d’histoire médiévale sur la cour des Este à Ferrare, et peu à peu j’ai commencé à m’intéresser à la littérature italienne. Pendant mes années de recherches, en 1988, je suis devenue lectrice de littérature italienne pour Plon. Deux ans plus tard, on m’a proposé des traductions. J’ai immédiatement compris que c’était un métier qui convenait mieux à ma nature réservée, solitaire, que la carrière universitaire.

Vous avez traduit des auteurs du passé, tels que Primo Levi ou Natalia Ginzburg, et des auteurs contemporains. L’approche est-elle différente lorsque vous devez traduire un auteur classique ou un auteur contemporain ?

Nathalie Bauer : Pour moi, chaque traduction est une nouvelle traduction. Quand je commence à traduire un livre, j’ai l’impression de n’avoir jamais traduit auparavant. Vous ne pouvez pas vous fier uniquement à l’expérience que vous avez accumulée au fil des ans, même s’il est vrai que plus vous traduisez, mieux vous traduisez. Car chaque livre pose de nouvelles difficultés, lance des défis différents. J’aime beaucoup traduire les classiques et j’ai eu la chance de traduire De Roberto, Levi, Arpino, Ginzburg et Soldati.

Plus les auteurs ont de l’expérience, plus il est facile (et agréable) de les traduire. Avec les contemporains, eh bien, chaque auteur est différent, chaque livre est différent, et les difficultés ne manquent pas. Mais un bon traducteur doit être capable de tout traduire, des classiques à la littérature de genre.

Vous avez traduit des auteurs masculins et féminins. Y a-t-il une différence d’après vous entre la traduction d’un homme ou d’une femme ? Une « traduction femme » existe-t-elle, comme certains le prétendent ?

Nathalie Bauer : Pour moi, l’écriture n’a pas de genre, il n’y a pas d’écriture féminine et d’écriture masculine, il n’y a que de la bonne ou de la mauvaise écriture. De même, il n’y a qu’une bonne ou une mauvaise traduction.

Quel est le secret d’une bonne traduction ? Meschonnic a dit que ce qui fait la différence entre les traductions n’est pas l’interprétation, mais le rythme de l’écriture. Êtes-vous d’accord ?

Nathalie Bauer : On devrait juger une bonne traduction au fait que le lecteur a l’impression que le livre a été écrit dans sa propre langue. Le travail du traducteur est comme un échafaudage qu’on démonte à la fin d’un chantier : il devient invisible. Bien sûr, chaque auteur a ses propres exigences. Par exemple, Marcello Fois, dont j’ai traduit plusieurs livres, m’a toujours demandé de conserver le rythme, les couleurs de son écriture, y compris au détriment du sens. Je pense qu’il a raison. La langue doit être fluide et reproduire toutes les particularités de l’original. Cela ne signifie pas qu’il faut être infidèle au texte, mais il faut maintenir cette sorte de petite « marge » qui permet à la traduction d’offrir un équivalent de l’original.

Il s’agit toujours d’un équilibre difficile entre le texte source et sa traduction...

Nathalie Bauer : Plus qu’un équilibre, c’est une question de « sensibilité » à la langue. Quand on parle deux langues quotidiennement, on se rend vite compte qu’on ne peut pas dire la même chose de la même façon. Par exemple, en ce moment je suis en train de traduire un roman policier qui se déroule à Naples et je me suis aperçue que si je restais trop proche de l’original dans les dialogues, en français ils sonneraient faux, ils seraient invraisemblables. Il faut les reformuler pour les rendre crédibles dans une autre langue. C’est un peu comme une équation mathématique : vous devez obtenir le même résultat, mais avec des moyens différents.

Le dialecte est-il utilisé dans ce roman napolitain que vous êtes en train de traduire ?

Nathalie Bauer : Non, pas dans celui-ci, mais en général je trouve stimulant de traduire un dialecte.

Et comment le traduisez-vous ? Le dialecte constitue certainement l’un des plus grands défis pour les traducteurs de la littérature italienne.

Nathalie Bauer : Il n’existe pas de solution unique. Chaque traducteur a sa propre façon de traiter le dialecte. En France, nous n’avons pas la même situation qu’en Italie. Dans certaines régions, le dialecte est encore parlé, mais seulement par certaines classes sociales. Dans votre pays, au contraire, il est encore très vivant. Il faut donc trouver un moyen de créer une sorte de surprise chez le lecteur français. Lorsqu’un Italien lit des expressions en dialecte, même s’il ne les comprend pas, il peut toujours en deviner le sens.

Dans la traduction, il faut reproduire cet effet de surprise. J’ai récemment traduit la deuxième partie de Canal Mussolini, où il y a trois dialectes différents : celui de la région de Ferrare, d’où viennent les personnages, celui du Latium, le dialecte de la plaine Pontine, où se déroule l’histoire, et un peu de napolitain. Comment reproduire cette variété ? Pour le premier, j’ai inventé quelques mots, j’en ai allongé certains, j’en ai raccourci d’autres. Bref, j’ai essayé de créer un langage à la fois étrange et compréhensible. Pour le dialecte du Latium, j’ai plutôt inséré des interjections, comme des tics linguistiques.

Enfin, pour le napolitain, j’ai ajouté quelques terminaisons différentes. J’essaie toujours de privilégier le côté « poétique » du dialecte. Le choix de traduction que je ne fais jamais est celui de rendre votre dialecte avec un dialecte français, car il y a un aspect socioculturel qui est différent et j’aurais peur d’introduire dans un contexte italien des éléments étrangers.

Les ressources disponibles aujourd’hui sur le net ont-elles facilité le travail du traducteur littéraire ?

Nathalie Bauer : Internet a énormément aidé notre profession. Surtout pour ce qui est du repérage des citations. Aujourd’hui, par exemple, je peux facilement trouver un vers de la Divine Comédie sans avoir à relire tout l’ouvrage. Même les dictionnaires de dialectes en ligne ont accéléré mon travail, car auparavant j’étais obligée de consulter l’auteur en permanence pour avoir des précisions.

Tout à l’heure vous avez mentionné votre travail d’écrivain. Nathalie Bauer est également l’auteur de cinq romans, dont l’un, Des garçons d’avenir (Philippe Rey, 2011) a été traduit en italien (Ragazzi di belle speranze, Cavallo di Ferro, 2013). La traduction a-t-elle une influence sur votre écriture ?

Nathalie Bauer : La traduction et l’écriture sont deux métiers différents. Le traducteur doit toujours rester dans l’ombre, il doit s’annuler derrière l’auteur, sa présence ne doit pas être ressentie.

L’invisibilité du traducteur, bref...

Nathalie Bauer : Eh bien, oui. Par contre, dans l’écriture, il faut tout créer, il faut partir de zéro et construire sa propre voie. Mais ce qui m’aide, entre un roman et un autre, c’est justement mon travail de traducteur. Dans un certain sens, c’est comme si je continuais à écrire à travers l’écriture des autres. La traduction devient alors une sorte de terrain d’entraînement pour l’écriture. Ce n’est pas un hasard si Stefan Zweig répondait, à ceux qui lui demandaient ce qu’il fallait faire pour devenir écrivain, qu’il fallait traduire, car en traduisant, on apprend différentes façons de s’exprimer, d’autres syntaxes, et cela donne un souffle différent à sa propre écriture.

Vous êtes en train d’écrire quelque chose en ce moment ?

Nathalie Bauer : J’ai commencé un roman il y a deux ans. L’année dernière, on m’a commandé de nombreuses traductions en prévision du Salon du livre, où l’Italie devait être le pays invité en 2021 (mais il a finalement été décidé de reporter la participation italienne à 2022). Cette année, j’aurai peut-être plus de temps...

Suivez-vous une méthode précise de traduction ?

Nathalie Bauer : Le travail de traduction est très long. Quand on commence, on pense avoir beaucoup de temps devant soi, mais ensuite il faut continuellement relire le texte, même une cinquantaine de fois, et à un moment donné il faut se fixer un certain nombre de pages à traduire chaque jour. Mais la traduction n’est pas une science exacte : il y a des jours où le travail semble plus facile et d’autres où il l’est moins. Ce que je trouve agréable dans ce métier, c’est justement le fait qu’il y a toujours une certaine dose d’incertitude. On ne sait jamais quel problème n’apparaîtra, à quelles difficultés on sera confronté. Un défi permanent et imprévisible.

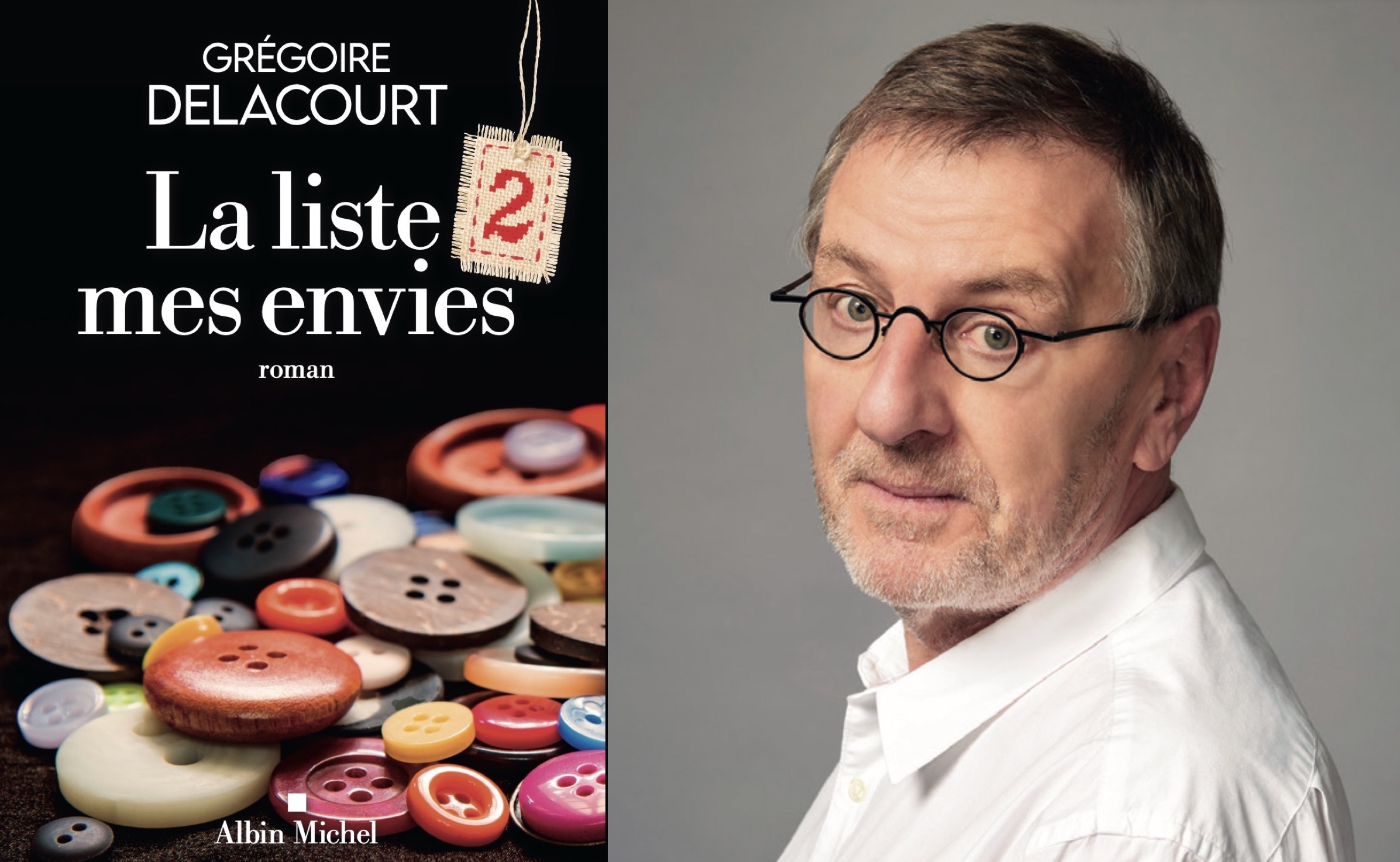

crédit photo : Richard Overstreet

1 Commentaire

Jujube

10/03/2021 à 06:16

Excellentes réponses de Madame Bauer aux questions posées. On est loin du bavardage où ont été évoquées des idées assez fantaisistes (genre, "race", couleur de peau, professionnalisme, expérience oui ou non patentée, polyglottisme ou pas, etc.) comme critères absolus pour la traduction de textes.

Est rappelée ici la position quasi schizophrène du traducteur en action qui passe d'une différence à l'autre quant aux langues interchangeables, la syntaxe, le choix du mot "juste", le rythme du discours, la musicalité de l'ensemble et j'en passe.

Est épinglé aussi ce contraste entre l'autorité, la compétence du traducteur et l'incertitude cependant, le doute qui l'envahit durant tout le processus de la traduction - mutable en création littéraire neuve.

Traduire est presque recycler des mots, donner feu vert à la sensibilité créatrice et user d'une liberté vraie, régie malgré tout par la dictature des mots - d'au moins deux langues.

La traduction est une affaire de mots, ceux de l'un puis d'un autre. La traduction demeure et se lit, le traducteur glisse entre parenthèses.