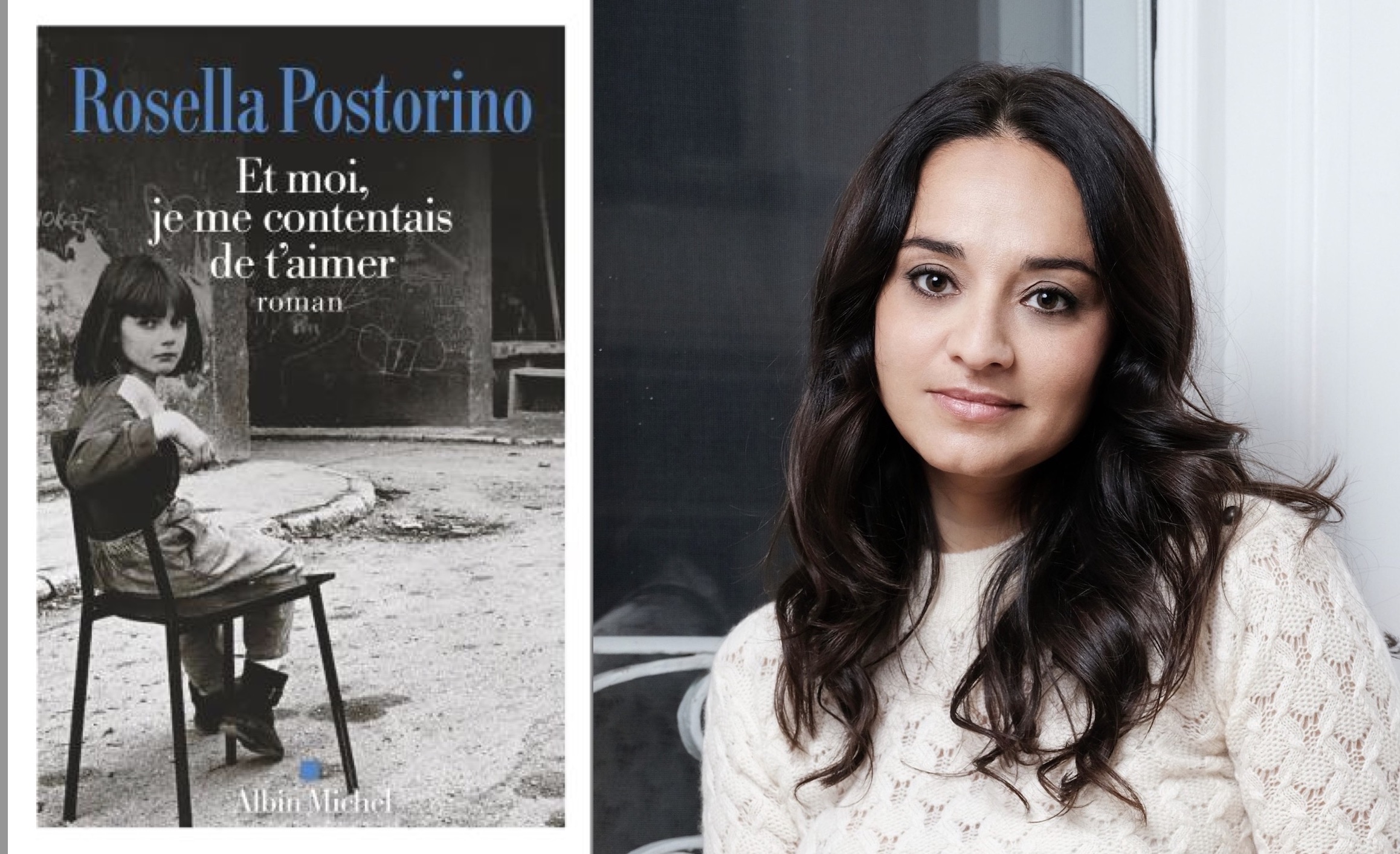

Bibliothèques : le troisième lieu “consiste à privilégier la relation humaine”

Le concept de troisième lieu appliqué aux bibliothèques fait toujours débat au sein de la profession, avec certains bibliothécaires peu convaincus par les changements qu'il implique dans le métier et pour ceux qui le pratiquent. À l'occasion du congrès de l'Association des Bibliothécaires de France, nous avons interrogé Amandine Jacquet, bibliothécaire-formatrice qui a coordonné l'écriture du médiathème Bibliothèques troisième lieu, publié par l'ABF.

Le 21/06/2017 à 17:45 par Antoine Oury

1 Réactions | 84 Partages

Publié le :

21/06/2017 à 17:45

1

Commentaires

84

Partages

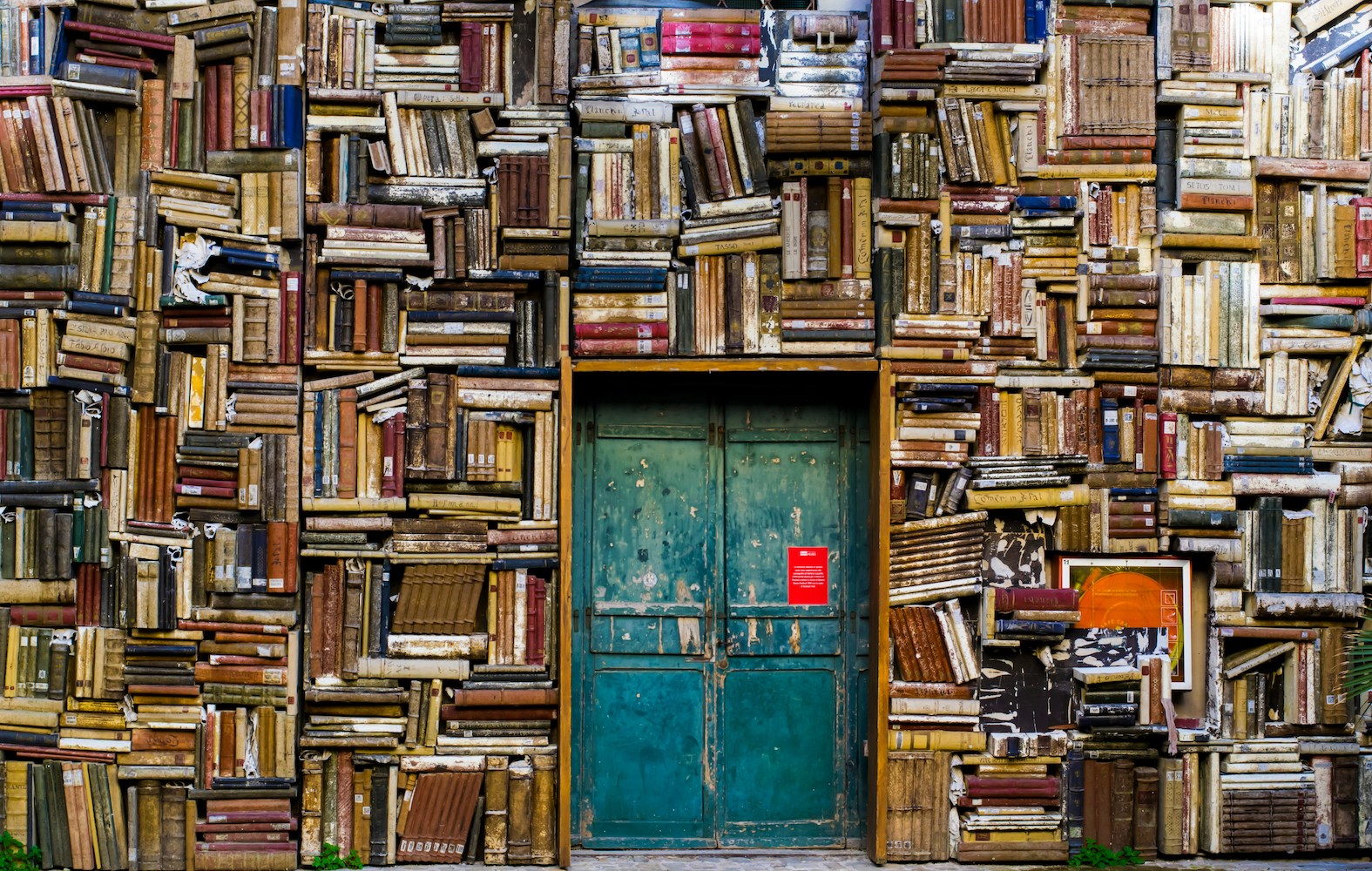

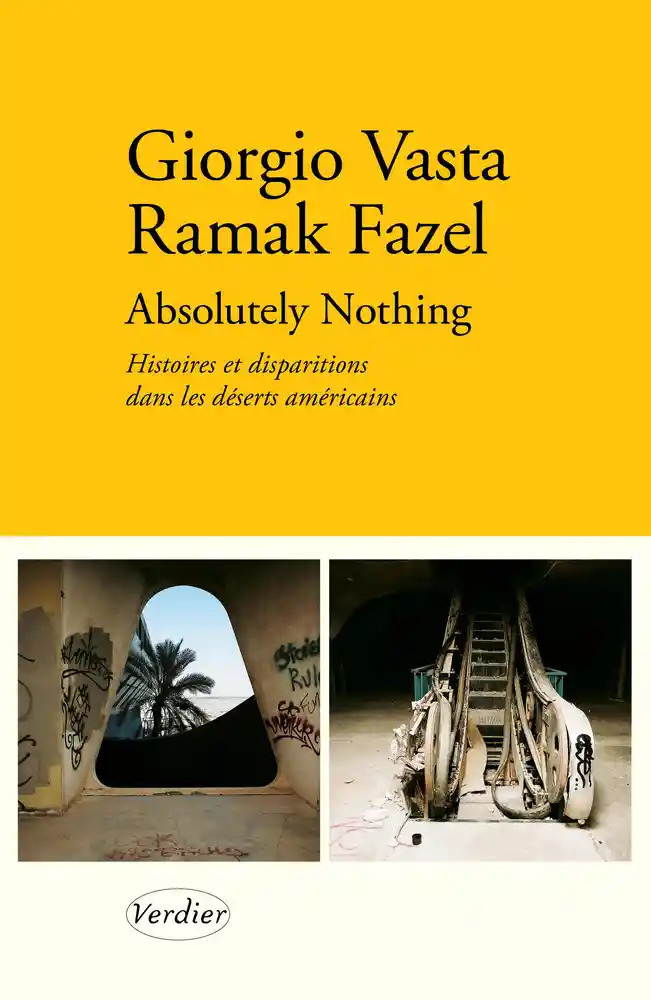

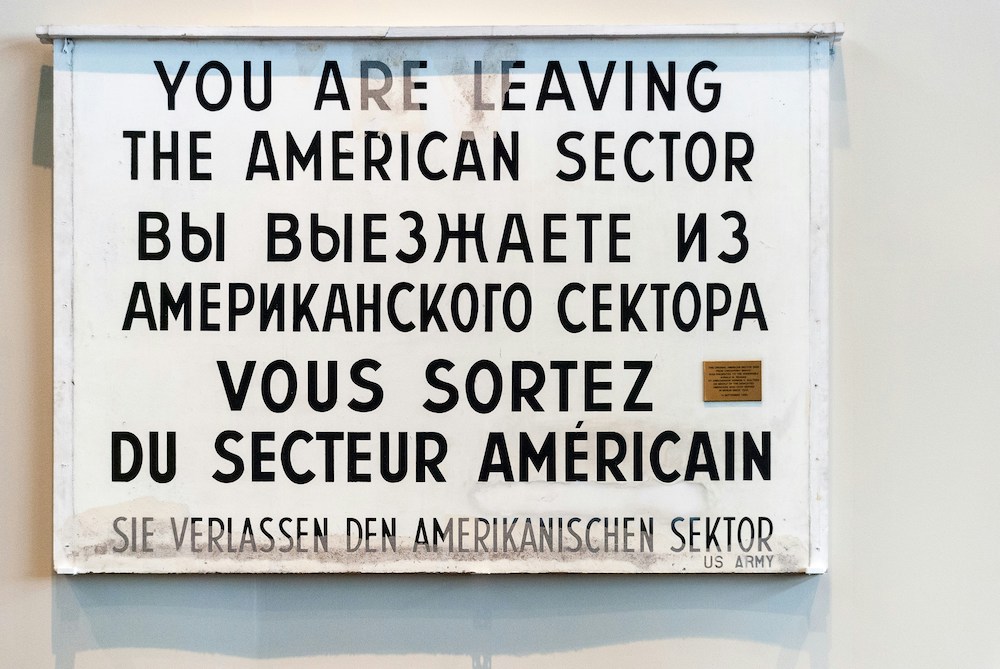

La bibliothèque DOK de Delft, aux Pays-Bas, qui met en oeuvre le concept de « troisième lieu »

(MarekThi, CC BY-NC-SA 2.0)

Amandine Jacquet : Le tiers-lieu et le troisième lieu sont deux traductions de la même notion de « third place » et désigne donc le même concept. Suite au mémoire de Mathilde Servet, l'expression « troisième lieu » a été adoptée en France pour les bibliothèques, mais au Québec par exemple, on utilise plus facilement « tiers-lieu ».

Le troisième lieu est une notion difficile à embrasser, mais si on voulait la résumer à sa plus simple expression, on pourrait dire qu'elle consiste à privilégier la relation humaine. Cette notion a été développée par le sociologue Ray Oldenburg dans les années 1980. Il étudiait alors l'Amérique des années 50 et son constat est que les lotissements périurbains favorisent la routine boulot-dodo au détriment des espaces de sociabilisation où les gens peuvent se rencontrer et échanger, qu'ils se connaissent ou non. Oldenburg remarque un besoin très fort de ces lieux et un défaut de sociabilisation, très préjudiciable pour la société. Selon sa définition, le premier lieu est la maison, le deuxième le travail et le troisième lieu et un espace où l'on peut se retrouver et échanger.

Pour Oldenburg, le troisième lieu, par essence, c'est le pub irlandais, le bar français ou la piazza italienne : ces espaces où règne une grande tolérance, où tout le monde peut entrer et parler à son voisin sur un pied d'égalité, sans hiérarchie sociale.

Pourquoi appliquer ce concept à la bibliothèque ?

Amandine Jacquet : Parce que, naturellement, la bibliothèque peut être un troisième lieu. Quand on accepte de sortir de la bibliothèque réservée à l'étude ou dans laquelle on choisit simplement un livre à emprunter dans un silence religieux, cela devient naturel d'être un troisième lieu. Parce que les bibliothèques n'ont pas lieu d'être sans leurs publics. Parce que « notre plus belle collection, ce sont nos usagers » comme dit Eppo Van Nispen, ex-directeur de la bibliothèque de Delft (Pays-Bas).

En France, notamment dans les espaces ruraux et, mais aussi périurbains, où l'on ne trouve que des habitations et plus de commerces ou d'espaces pour se retrouver, la bibliothèque est le seul lieu qui reste pour remplir cette fonction-là. Elle devient donc d'autant plus cruciale.

Le troisième lieu fait penser à une bibliothèque très technologique : c'est un peu biaisé ?

Amandine Jacquet : Nous avons cette image de bibliothèque très technologique et très moderne, parce que le troisième lieu a été introduit en France par des exemples comme l'OBA à Amsterdam, DOK à Delft (Pays-Bas), et aujourd'hui Dokk1 à Aarhus (Danemark), qui sont de beaux et grands bâtiments, très technologiques, qui se revendiquent troisième lieu.

Dokk1, au Danemark (kraen, CC BY-NC-ND 2.0)

Nous avons été imprégnés par ces images dans notre premier contact avec la notion de troisième lieu. Mais la définition de ce concept s'affine en France comme à l'international et désormais ce qui prédomine dans la notion de troisième lieu, c'est la rencontre et l'échange. Ce qui constitue avant tout un troisième lieu, c'est le changement des relations entre les usagers, mais aussi entre les bibliothécaires et les publics.

C'est-à-dire ?

Amandine Jacquet : Avec cette nouvelle relation, le bibliothécaire n'est plus un savant et un sachant dont le cadre d'action serait la prescription. Il y a une nouvelle horizontalité de la relation où les bibliothécaires peuvent bien sûr recommander et apprendre des choses aux publics, mais où ils se mettent aussi en position d'apprendre et de se faire recommander par les publics. Les bibliothécaires vont également chercher à faciliter la mise en relation des publics avec les ressources qui leur sont nécessaires pour réaliser leurs projets, que ces ressources soient des documents, des personnes, des institutions, etc.

Cela amène les bibliothèques vers les sphères de la co-construction (par exemple la bibliothèque de Lezoux, ou les biblioremix à Rennes), mais aussi vers celles de l'échange de connaissances et de savoirs (comme à la Médiathèque de Languidic, par exemple).

Cette nouvelle relation, plus horizontale et plus conviviale, est à la base du troisième lieu, car elle amène la confiance et la sociabilité.

Une bibliothèque troisième lieu demande-t-elle obligatoirement beaucoup d'espace ?

Amandine Jacquet : Pour se rencontrer, pour discuter de manière sympathique et confortable, c’est mieux quand on a de l’espace ; mais ça n'est pas parce qu'on a de la place qu'on est un troisième lieu.

Il n'est pas toujours possible d'avoir un nouveau bâtiment ou un agrandissement de l'existant, il faut donc faire des choix pour créer des espaces de convivialité et/ou d'activités : cela se fait souvent au détriment des collections, mais jusqu'à un certain point. Avec l'arrivée d'internet (et, entre autres, des tutoriels vidéos) — qui n'est pas récente, certes —, on constate par exemple une chute drastique de l'intérêt de la population adulte pour le documentaire. Il est important d'avoir des documentaires en bibliothèque, mais eu égard à la diminution des prêts, à la baisse de consultation des documents et des contraintes budgétaires, il faut être raisonnable dans l'usage de l'argent public. Il me semble que ce n'est pas un non-sens, dans de telles conditions, de diminuer la part du documentaire en section adulte.

Les besoins des usagers guident donc le projet d'établissement ?

Amandine Jacquet : Il faut prendre en compte les attentes et les besoins des populations, mais ce n'est pas tout : en tant que fonctionnaires, nous sommes là pour mettre en place une politique, celle qu'ont décidée nos élus dont le rôle est de définir des axes stratégiques. Le rôle des fonctionnaires est de mettre leur expertise au service de la transformation de ces axes politiques en solutions techniques. Les axes politiques doivent donc également être pris en compte dans le projet de service.

Qu'avez-vous pensé de la tribune « Et tout le monde déteste le Tiers lieu ! » publiée le 30 mai dernier ?

Amandine Jacquet : Cette tribune est à la base un tract à forte connotation syndicale, et je trouve que ce texte n'est pas inintéressant : il pointe des éléments qui peuvent être des travers du troisième lieu. Tout n'est pas à jeter, parce qu'il peut éveiller chez les gens qui sont pro-troisième lieu, comme moi, des points de vigilance, mais, globalement, je ne souscris pas aux arguments.

Réduire le troisième lieu à un bâtiment beau et design (marketing), et technologique (permettant de réduire le personnel) sont des écueils d'une mise en œuvre mal comprise du concept.

Les établissements comme l'OBA, DOK, DOKK1 et les Idea Store ont conçu leurs bibliothèques et ont développé leur nom comme une marque, mais sans connexion avec le troisième lieu. Ces établissements voulaient sortir de l'image des bibliothèques perçues comme des lieux poussiéreux et peu intéressants. Changer de nom et créer une marque permet de dépasser plus rapidement les idées reçues. Une fois le citoyen de nouveau connecté avec l'établissement, le personnel peut remettre en avant et valoriser l'aspect bibliothèque.

Introduire de la technologie en bibliothèque (par exemple des automates de prêt) peut permettre de protéger le personnel (le prêt manuel de documents derrière des banques trop souvent inadaptées sont sources de nombreux troubles musculo-squelettiques liés au travail [TMSLT]). Mais c'est aussi permettre au personnel des bibliothèques de passer plus de temps sur des missions qui sont plus au cœur de notre métier et notamment l'accueil, les rencontres, les partenariats, les activités...

Enfin, outre la blague parfois mal comprise de la fausse étude (dernier paragraphe), le ou les auteurs de cette tribune admettent qu'ils n'ont pas lu le mémoire de Mathilde Servet, et ne citent pas le Médiathème Bibliothèques troisième lieu, donc j'imagine qu'ils ne l'ont pas lu non plus. Sur l'un des sites où la tribune a été publiée, j'ai publié un commentaire pour offrir la toute nouvelle 2e édition revue et augmentée du Médiathème Bibliothèques troisième lieu de la part de l'ABF, sans retour pour l'instant.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Dans son intervention au congrès de l'ABF, Zoinul Abidin, directeur de réseau des bibliothèques de Barking dans la banlieue de Londres, a expliqué qu'il envoyait ses agents dans des magasins pour qu'ils apprennent d'autres manières d'accueillir les usagers. Pensez-vous que le service public doit apprendre du privé ?

Amandine Jacquet : Les Idea Stores (concept mêlant bibliothèque, étude et centre d'informations, dans la banlieue de Londres, NdR) ont suivi cette méthode également : ils ont construit leur politique d'accueil en travaillant avec des magasins où la fréquentation est très élevée. Ils ont actuellement l'une des politiques les plus pointues en matière d'accueil en bibliothèque : par exemple, un nouvel agent ne peut travailler au contact des publics tant qu'il n'a pas achevé sa formation initiale en interne (celle-ci dure au minimum 3 mois).

Zoinul Abidin expliquait aussi, dans sa conférence au congrès de l'ABF, qu'il donne parfois 5 £ et une liste de courses à ses agents et les envoie en acheter le contenu : à leur retour, ils parlent ensemble de leur expérience client, de ce qui leur a plu ou non, afin de l'adapter pour améliorer les services de la bibliothèque.

Je pense que l'on peut apprendre en permanence, de tout. Dans ma propre vie, je note parfois des petits riens, des idées toutes simples que j'adapte aux bibliothèques pour offrir un service public de meilleure qualité. Le problème n'est pas d'apprendre du public, du privé, ou d'ailleurs. L'important n'est pas d'être dans l'excellence, mais d'être dans une démarche où l'on cherche à évoluer vers quelque chose de mieux. Cela implique que l'on puisse faire des tests, que l'on a droit à l'erreur et que l'on puisse revenir en arrière.

Des professionnels pointent aussi la récupération politique du troisième lieu dans une perspective budgétaire : comment l'expliquer ?

Amandine Jacquet : Tout le monde utilise le concept de troisième lieu ! Les premiers faisaient partie du secteur économique : Mc Donald's et son « Venez comme vous êtes », c'est du troisième lieu, Starbucks aussi. Les élus s'en emparent, comme tout un chacun, et je trouve cela plutôt positif. Dominique Lahary le rappelle dans l'introduction du Médiathème Bibliothèques troisième lieu, « le troisième lieu c'est politique ». En effet, les élus sont préoccupés par la société, les habitants, le vivre-ensemble, l'échange de savoirs...

Le fait que les élus s'emparent du concept est un levier pour faire construire des bibliothèques dans des endroits qui en sont dénués, pour débloquer des budgets, moderniser les bibliothèques... Que le concept puisse servir de cache-misère, peut-être, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Ce serait dommage d'assimiler le troisième lieu et une bibliothèque appauvrie, vidée de son sens ou sans budget. C'est d'ailleurs loin de la réalité, car certaines bibliothèques troisième lieu sont soutenues par d'énormes budgets, même s'il est possible de s'en sortir avec peu de fonds, comme le Médiathème l'évoque d'ailleurs dans le chapitre « La bibliothèque troisième lieu pour les fauchés ».

Le troisième lieu ne tient pas au fait qu'il y ait moins de livres, mais à l'esprit : de par la collaboration avec les habitants et les usagers, le troisième lieu demande plus de temps et de personnel, mais nécessite peu d'argent (en dehors du salaire des agents). Le troisième lieu n'est pas une question d'argent, c'est une question de projet de société et de relation entre les gens.

Le concept de troisième lieu ne doit-il pas être accompagné d'une solide formation du personnel ?

Amandine Jacquet : Je pense que c'est plus une question de positionnement. Quand on était bibliothécaire prescripteur et qu'il faut devenir bibliothécaire médiateur, facilitateur, ce n'est pas toujours évident. Cela peut même générer une souffrance conséquente qui peut être source de conflits importants au sein de l'équipe voire de la collectivité.

Une formation permet de clarifier le concept, de lever les idées reçues (et il y en a beaucoup !), de trouver des pistes pour savoir comment s'y prendre, de se rassurer : le sujet est vaste et cela peut paraître angoissant. Je rencontre souvent des bibliothécaires qui sont des M. Jourdain du troisième lieu : après une formation, ils sont surpris de découvrir qu'ils font déjà « du troisième lieu » ! Mais être un bibliothécaire en bibliothèque troisième lieu, c'est une façon de voir notre métier, et cela peut donc nécessiter un accompagnement, plutôt qu'une formation. Cela est notamment le cas lorsqu'un repositionnement du cœur de métier des collections vers les publics est nécessaire.

Il faut aussi comprendre que le troisième lieu est un modèle parmi d'autres, et que personne n'est obligé de l'adopter. C'est bien sûr le modèle à la mode et de nombreux exemples de bibliothèques troisième lieu fonctionnent bien, mais d'autres projets sont évidemment possibles.

1 Commentaire

patata

16/10/2019 à 12:56

bonjour,

un troisième lieu pour une vie sociale pour quoi pas, mais pas au détriment de la bibliothèque ou de la médiathèque qui doit rester un lieu de travail et d'étude de lecture dans un environnement calme ou le respect des lecteurs et des étudiants doit être respecté.

Aujourd'hui, les bibliothèques sont devenus des refuges, des lieux pour jouer aux jeux vidéo avec un environnement bruyant avec le non respect des consignes ( téléphone, collations, café du commerce, etc...)

La médiathèque est un lieu qui ne doit pas dériver comme on le constate dans beaucoup de commune. Les employés ne sont pas là pour faire la police, mais pour aider, conseiller l'usager.

P.

Ps: Cela éviterait des frictions entre ceux qui veulent travailler et les autres qui ne connaissent pas l'étiquette de tels endroits.