Les Ensablés - Deux romans de Jacques Decour (1910-1942) par François Ouellet

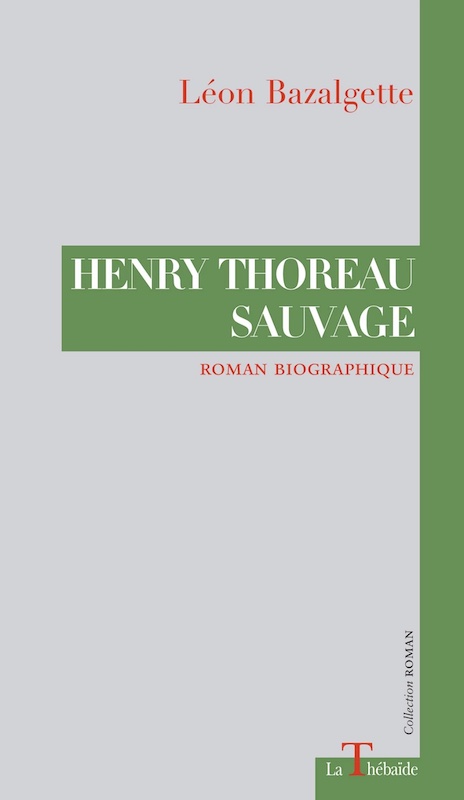

Au moment où La Thébaïde fait paraître un captivant document biographique de l’écrivain résistant fusillé par les nazis au Mont-Valérien (ici), il y a donc exactement soixante-quinze ans, il m’a paru opportun de présenter les deux romans que Jacques Decour eut le temps de publier et que Léo Scheer réédita en un seul volume en 2002.

Le 17/09/2017 à 09:00 par Les ensablés

Publié le :

17/09/2017 à 09:00

Par François Ouellet

On trouve en Decour un véritable tempérament d’écrivain. Cela se voit tout de suite dans la manière d’organiser la matière, de distribuer personnages et événements. Il y a aussi chez lui la manière du roman psychologique de l’époque, où la quête de maturité du jeune homme reste assez abstraite. L’écriture est volontiers elliptique, virtuose, scandée par les scrupules intellectuels de personnages qui explorent par la réflexion cette profondeur d’eux-mêmes où logent rigueur morale et exigence de la vérité. Ce sont là à présent de bien grands mots, qui ne sont plus tellement aptes à mobiliser un écrivain contemporain. À chaque époque sa littérature. Heureusement, le lecteur, lui, a le loisir de choisir son époque, de lire toutes les époques, s’il le veut ; c’est l’avantage qu’il a sur l’écrivain.

Publié en 1930 chez Gallimard, Le Sage et le Caporal met en scène deux frères de tempéraments différents. Tous deux à la fin de l’adolescence, ils sont à la recherche d’eux-mêmes, de leur avenir. L’aîné, Jean Damiens, ironique et orgueilleux, inquiet et malheureux, est incapable de donner un but à sa vie, malgré la volonté d’y arriver : « Je viens de prendre une grande décision : je veux agir. Abandonner le parti de la rêverie pour celui de l’action ». « Celui-là seul domine qui agit. Je vais maintenant prouver que nous pouvons beaucoup sur les événements ». Beau programme, mais plus facile à dire qu’à faire. Jean ne sait jouir que de l’instant présent, comme s’il ne savait pas se construire dans la durée. Après avoir songé à se faire prêtre, il quitte Paris pour Bordeaux où il essaie en vain de se faire marin, puis se mêle sans succès aux ouvriers en chômage, enfin aux militants communistes, mais que son individualisme foncier ne supporte pas. Chacune de ces tentatives révèle un désir d’évasion, de fuite de soi, de sa condition bourgeoise. Enrôlé quelque temps dans une petite bande de cambrioleurs, il finit par obtenir un emploi en Océanie. Il a entretemps changé d’identité, question de faire une croix sur son passé et de valider l’avenir qu’il espère lumineux. Sur le cargo qui l’emporte, il se dit : « À dater de cette minute commencent les années de maîtrise. » Un vieil homme lui fait cependant comprendre que le voyage n’est qu’un prétexte pour les âmes faibles, que le « raté » qu’il était et prétend fuir à l’autre bout du monde, Jean l’emporte avec lui sur la mer… « On ne part pas », disait Rimbaud.

Le cadet, Jules, est moins intelligent, moins conscient que Jean, il ignore l’inquiétude. Apprenti auprès d’un pharmacien de Nantes, il jure de réussir, de faire sa place dans la société, car il est persuadé que la société est une organisation raisonnable à l’intérieur de laquelle chacun a sa place marquée par Dieu. Il suit d’abord un parcours semblable à celui de son frère : après l’échec de sa tentative de devenir prêtre, il se fait cambrioleur, mais se reprend à temps pour passer son examen de pharmacie, bien qu’il ait pris la décision de faire carrière dans l’armée. La fin du roman nous le montre sûr de lui, déjà caporal, fort d’avoir enfin trouvé une raison de vivre à la mesure de son ambition et en accord avec son temps, avec le siècle, avec Dieu.

Ces frères étaient orphelins de père. Dans Les Pères (1936), roman d’éducation, Decour flanque son héros de trois figures paternelles. Michel, qui a l’âge qu’avaient Jean et Jules, n’aime guère son père adoptif, M. Bouton, un industriel qui rêve que Michel prenne la relève de ses affaires. Un jour que Michel joue au casino, le croupier fait une erreur et remet de l’argent, qui revenait à Michel, à un vieil homme, M. Mouche. Ils se retrouvent dans un café, où le vieil homme reconnaît qu’il a profité d’une erreur, mais que cet argent qu’il ne rendra pas à Michel lui vaudra bien d’autres richesses : autrement dit, c’est une leçon, Michel en tirera profit autrement qu’en espèces sonnantes. Et pour illustrer cela, le vieillard résume : « Je ne prétends pas agir sur votre destin. Vous avez seulement, par ma volonté, les mains vides. C’est tout ce que je ferai pour vous ». Ce discours est la contre-mesure exacte de ce que M. Bouton attend de Michel. M. Bouton a déjà décidé du destin de Michel, alors que le vieil homme enseigne à se trouver. C’est un pédagogue, se dit Michel, qui pense : « J’aurais aimé un tel père ».

Mais c’est un autre père symbolique et ami de M. Mouche, M. Siegfried, qui va complètement libérer Michel de ses inquiétudes quant à son avenir. Après sa rencontre avec M. Mouche, Michel a accepté de travailler dans les bureaux de son père. Après trois mois, il est aussi foncièrement incompétent qu’à son premier jour. Un jour, Michel a crédité par erreur une somme importante à un client, M. Siegfried. Forcé par son père à se rendre chez celui-ci pour réclamer la somme, Michel y parvient au bout de huit heures de voyage, M. Siegfried habitant un village à la montagne. Michel a la fièvre, il doit être soigné. Sa convalescence est un symbole : avec M. Siegfried, qui lui apprend à se libérer des devoirs qui lui sont imposés, de manière à ce qu’il puisse trouver sa propre voie, il réapprend à vivre. Il n’enseigne pas, il ne prétend rien montrer, mais seulement suggérer. M. Siegfried raisonne juste et avec sagesse : « Il ne s’agit pas de vous guider : je ne puis vous montrer un chemin sans qu’il cesse aussitôt d’être le vôtre ». Aussi, tout ce qu’il peut faire pour Michel, croit-il, est de lui communiquer « l’amour des choses », discours qui comble Michel et lui fait trouver en M. Siegfried à la fois un père et un frère, un ami. « Il n’éprouvait plus aucun besoin de se juger lui-même, ni de rien affirmer sur les choses : il suffisait d’être avec soi, d’être avec elles, d’être avec tout. » L’épanouissement de Michel coïncide aussi avec la venue, chez M. Siegfried, de la jeune fille de M. Mouche, Isabelle. M. Mouche s’est suicidé (pour échapper à une maladie sans espoir de guérison), comme M. Bouton lui-même n’a pas survécu à la « défection » de son fils. Isabelle est tuberculeuse, mais elle trouve à la montagne tout ce qui faut pour guérir : la sagesse de M. Siegfried, l’air pur, l’amour de Michel. Elle aussi a connu une progression intérieure semblable à celle de Michel. « Depuis qu’elle avait triomphé du néant, elle avait l’intuition des choses. » Il faut dorénavant les imaginer ensemble, l’avenir devant eux à construire.

L’aventure initiatique de Michel est évidemment calquée sur celle du Michel de L’immoraliste de Gide, moyennant quelques ajustements moraux. À point nommé, Michel prend la relève de Jean Damiens, rachète sa faiblesse et son échec. Jean croyait qu’il lui suffisait de changer de papiers d’identité pour recommencer sa vie ; c’est en revanche l’être propre de Michel qui est « modifié », et cet être profite d’une conception de la filiation qui rejette le père en titre, qui lui impose de marcher dans ses traces d’industriel, au profit de pères qui se relaient pour lui apprendre à surmonter cette contrainte, à se trouver et à accepter d’être simplement soi-même. Le vrai père, c’est celui qu’on se choisit, qu’on choisit parce qu’il est aussi un ami. Jean et Jules Damiens étaient les fils d’un magistrat décédé depuis longtemps : ni père en amont ni père en aval. Sinon ce vieillard qui fait comprendre à Jean qu’il est un raté, vieillard lui-même raté : Jean ne pouvait que se suicider.

Cette volonté « de se faire, de se trouver et de se conserver » rappelle l’œuvre de Jean Prévost, aussi bien le romancier de Rachel (1932) que l’essayiste intimiste. Au-delà de leur mort sous les balles nazies et de leur amour pour Stendhal, dont l’influence se sent à la fois dans le rythme de l’écriture et l’exigence d’introspection des personnages, ils partagent cette volonté éducative qui leur fait emprunter la vertu pédagogique de l’écriture.

Il faut ajouter que Les Pères élargit sa portée jusqu’à la critique de la société capitaliste. Chaque étape franchie par l’ascension morale de Michel se fait au détriment de l’argent. Après la mésaventure du casino dont Michel fait son profit grâce à M. Mouche, c’est un lien monétaire qui lui permet de faire la connaissance de M. Siegfried ; et pour ne pas retomber dans les scrupules du passé, il refuse, à la fin du roman, les millions que M. Bouton lui a légué en héritage. Cet acte de refus signe définitivement la libération de Michel des chaînes de son éducation. Il a dû défaire ce qu’il était pour pouvoir « se trouver », et pour espérer « se conserver ». L’argent : le symbole est gros, comme le sont encore ce symbole de la maladie (Gide) et de la montagne (Thomas Mann), d’où les personnages dominent bien plus que ce qu’il voit.

L’année de la publication des Pères, Decour commence à militer au Parti communiste. Deux ans plus tard, il devient rédacteur en chef de Commune, la revue de l’Association des écrivains et des artistes révolutionnaires, puis fonde La Pensée libre en 1941, avant de participer à la création des Lettres françaises. Cette résistance intellectuelle lui aura coûté la vie.

François Ouellet

Septembre 2017

Commenter cet article