Grégory Rateau : “Je ne conçois pas l’écriture comme une activité immobile”

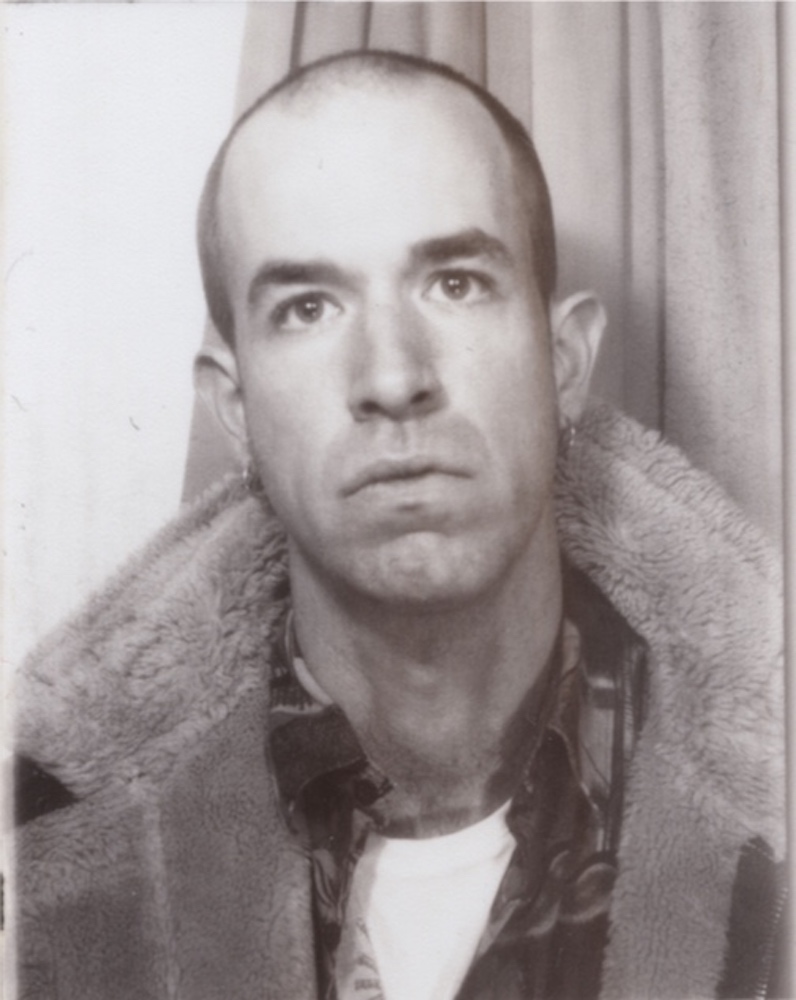

Né en 1984 à Drancy, réalisateur, scénariste puis romancier, Grégory Rateau vient de publier trois recueils, chez trois éditeurs différents. Sans pour autant céder à la facilité, à la mièvrerie, le jeune auteur propose ici une poésie particulièrement lisible, limpide, éloignée de toute forme d’abstraction ou d’expérimentation sonore. Une poésie du quotidien, teintée de mélancolie, habitée par des lieux bien précis, des situations, des souvenirs… Propos recueillis par Étienne Ruhaud.

Le 14/12/2022 à 10:03 par Auteur invité

2 Réactions | 367 Partages

Publié le :

14/12/2022 à 10:03

2

Commentaires

367

Partages

ActuaLitté : Vous êtes entré en littérature avec un récit (Hors-piste en Roumanie : Récit du promeneur, L’Harmattan, 2016), puis un roman (Noir de Soleil, éditions Maurice Nadeau, 2020), et vous venez de publier, en peu de temps, trois recueils poétiques. Vous sentez-vous d’abord poète, ou d’abord romancier ? Les sources d’inspiration sont-elles différentes ?

Grégory Rateau : J’ai commencé à lire de la poésie très jeune, durant mes cours de français et cette passion s’est développée de manière presque inquiétante pour mon entourage qui ne me reconnaissait plus. Mon premier court-métrage produit à l’âge de 18 ans en atteste.

Il s’agit d’un court récit de la vie d’Arthur Rimbaud, Les larmes blanches. J’ai travaillé une quinzaine d’années dans le cinéma, écrivant des scénarios de longs-métrages (l’un avec Michael Lonsdale, parrainé par Benoît Jacquot pendant mes études), réalisant des films courts, et la poésie et la littérature ont toujours été mes plus grandes sources d’inspiration.

C’est en suivant mes héros de jeunesse : Rimbaud, Cendrars, London, Istrati, Gorki, Tarkovski, Gabin, Bogart, Camus, Visconti, Murnau… que je suis parti loin du « cercle », loin de mon « centre » et de tout ce pillage culturel du tourisme de masse pour travailler dans des fermes en Irlande, pour faire des treks au Népal, tourner au Liban et finalement poser mes valises aujourd’hui en Roumanie où je vis depuis 7 ans.

Pour répondre à votre question, difficile de me définir. C’est précisément la particularité des arts, nous ne pouvons être réellement définis par notre profession, ce sont les autres qui en décideront. Dans les deux cas, il s’agit d’une activité clandestine. Je conçois pour tous ces arts la même exigence de la langue, la recherche du style, plonger en soi pour y trouver la matière première et laisser le vécu, les rencontres, faire le reste. Notre travail a également besoin de puissants passeurs et ils se font rares…

Dans la préface de Conspiration du réel, Catherine Dutigny vous qualifie de poète de l’errance (p. 7). En effet, la plupart des textes évoquent un lieu bien précis, qu’il s’agisse de Beyrouth, de Braila en Roumanie, ou de Château-Rouge. Vous percevez-vous comme un poète du lieu, un poète du réel (pour reprendre vos propres termes) ?

J’écris en marchant, je ne conçois pas l’écriture comme une activité immobile, car l’écriture est mouvement, celle de la phrase, celle de celui qui va vers les autres et se déploie dans un monde trop petit pour sa curiosité. Elle reste également une activité solitaire et paradoxalement statique quand il s’agit de se mettre au travail, de charpenter ses textes, d’entamer une nouvelle lutte avec toute cette matière emmagasinée.

Pour ce qui est du réel, je pense que Catherine Dutigny veut dire que je ne fuis pas le réel, selon une idée éculée qui pourrait faire penser que la poésie serait une fuite en avant, une échappée belle. Pour ce qui est des lieux, j’ai travaillé ce premier recueil en ce sens oui, j’ai d’ailleurs rendu hommage à Pessoa, le voyageur immobile par excellence, celui qui personnifiait le mieux sa ville. Sa Lisbonne en respirerait presque par elle-même, elle a sa propre vie organique, cadencée au rythme des angoisses et de la mélancolie du poète qui la traverse inlassablement.

On est aussi frappé par la dimension autobiographique même de votre poésie. De nombreux souvenirs, y compris familiaux, amoureux, affleurent au fil des pages. Pensez-vous vous raconter à travers la poésie ?

En racontant les autres, en racontant les lieux traversés ou simplement fantasmés, on se raconte soi-même et vice et versa. Pour ma part, la poésie donne du sens à la souffrance, elle a son rôle à jouer pour éclairer le réel. Elle le peut, oui je le pense, mais elle ne doit pas supplanter l’actualité au risque d’être immédiatement datée.

On ne peut nier la part autobiographique de la poésie en général, car elle en dit parfois beaucoup plus long sur nous-mêmes que ce que l’on en sait en vivant avec soi depuis toujours. Je pense à Fondane, Prevel, Rodanski, Daumal… des écorchés vifs dont la poésie est là pour témoigner de leur difficulté d’être au monde. On ne triche pas avec la poésie !

Comme Victor Hugo, vous assignez à la poésie un rôle majeur, central. « Le poète serait ainsi celui capable de réformer le monde » (Conspiration du réel, p. 62). Pensez-vous que le poète dépasse le romancier, que son verbe puisse réellement influencer la marche des choses ?

Je pense que la poésie peut encore beaucoup, je ne veux en aucun cas hiérarchiser ou opposer ces deux arts. J’ai découvert la puissance du Bateau ivre à l’âge de quinze ans. La poésie va droit au cœur, sans filtre, sans tout intellectualiser. Il m’aura fallu un peu plus de maturité et une éducation plus solide pour appréhender Proust et encore aujourd’hui je ne peux pas dire honnêtement que La Recherche me bouscule autant que la découverte de la prose du « Sanglier des Ardennes ».

La comparaison n’ira pas plus loin, cela serait vain et contre-productif. Je relis presque chaque année Martin Eden de London ou l’intégralité de l’œuvre de Panait Istrati. J’ai une grande appétence pour la fiction. Je pense également que la poésie peut nourrir la littérature et que l’inverse est également possible.

Je dédie d’ailleurs mon dernier recueil à l’auteur Pierre Michon qui conçoit la littérature comme de la prose poétique ; c’est un immense styliste, un homme remarquable. Une chose est certaine, la figure du grand écrivain est en chute libre et celle du poète est ridiculisée, mais finalement cela ne nous ramène-t-il pas au point de départ ? Ne faut-il pas être le grand paria pour faire œuvre ?

À LIRE : Grégory Rateau et ses Imprécations Nocturnes…

Parallèlement, vous semblez déplorer l’absence de lectorat, le fait que le poète soit marginalisé. « Ton verbe est à présent inaudible », déclarez-vous (Conspiration du réel, p. 62). À quoi attribuez-vous cette confidentialité, ce relatif silence ?

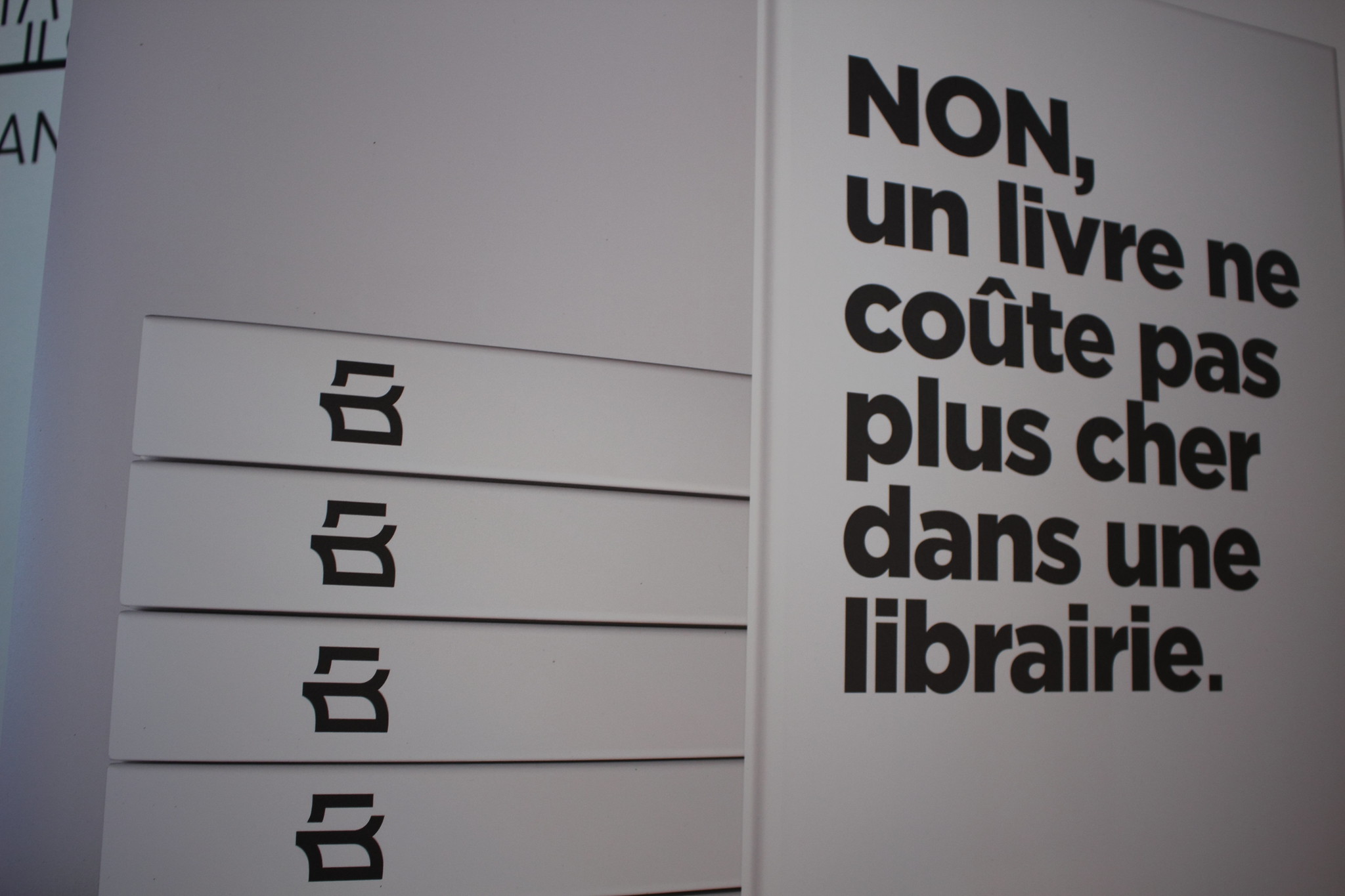

Primo à « ce milieu ». À force de vouloir être célébrés, « les poètes » s’éloignent de leur mission sacrée. Les lecteurs ne sont pas dupes et ils finissent tout naturellement par se détourner. Secundo, je pense qu’il y a très peu de vrais lecteurs de poésie, mais attention, je ne le déplore pas, bien au contraire. Beaucoup lisent les grands lauréats des prix de l’entre-soi. Pour la poésie, c’est très différent, on lit de la poésie par nécessité sinon on ne la lit plus du tout, et là je ne fais pas référence aux poètes qui se lisent entre eux.

Certains diront même qu’on lit de la poésie pour mieux se lire, pour mieux affronter son désespoir. Ces lecteurs sont rares, mais ils sont précieux, ce sont souvent les mêmes qui cherchent cette exigence en littérature. Cette démagogie de la poésie et de la littérature pour le plus grand nombre, je n’y crois tout bonnement pas. Les lecteurs ont leur responsabilité à jouer là-dedans, ils doivent s’élever au niveau des œuvres, voilà pourquoi les arts peuvent changer un homme, peuvent changer la société en profondeur.

Écrite en vers libres, votre poésie est assez limpide. Et par moments vous paraissez reprocher aux poètes actuels, précisément, leur hermétisme. Cette même obscurité n’explique-t-elle pas, justement, la désaffection du public ?

Je ne crois pas. La poésie de Thierry Metz est limpide, elle est taillée « à l’os » pour aller à l’essentiel sans fioriture, mais sans jamais perdre de vue son incroyable force expressive, la qualité de son verbe. Il y a une différence entre le simple artifice de mots savants assemblés entre eux pour faire le beau et la beauté de deux silex que l’on frotte et qui parfois produisent des étincelles.

Mon second recueil, Imprécations nocturnes (Conspiration éditions) est travaillé en ce sens, des poèmes courts, charpentés, qui ne font pas semblant de briller. Cette maison publie très peu, deux parfois trois recueils par an, avec une vraie identité visuelle, une réelle présence en librairie.

On n’est jamais hermétique à la poésie qui sourde des tripes, ce sont seulement les poseurs qui s’illusionnent souvent eux-mêmes sur leurs propres ambitions. Ma seule révolte, je le dis sans ambages, passe par ma poésie. C’est un engagement en soi de continuer et de bien le faire ou du moins du mieux que je le puisse.

Dans Conspiration du réel, vous citez de nombreux auteurs. Certains, anciens, comme Arthur Rimbaud. Certains, plus récents, comme Yves Bonnefoy. Quelles sont vos lectures ? Quels poètes vous ont réellement marqué ? Lisez-vous de la poésie actuelle, et, si oui, laquelle ?

Je ne cite pas directement. Ils illustrent chacun une partie du recueil en fonction des thèmes abordés, de la géographie d’un lieu. Je lis quotidiennement de la poésie depuis la fin de mon adolescence. Honnêtement je passe mes journées à picorer des textes.

Mes poètes de prédilection ont déjà été cités, mais je peux rajouter Fondane, Rodanski, Larbaud (une révélation), Baudelaire (le patron), Alexandra Pizarnik (exceptionnelle), Prevel (trop oublié), Daumal, Gilbert-Lecomte, Reverdy, Cendrars, Quasimodo, Pessoa, Ginsberg, White, Lautréamont, Char, Dietrich (immense), Eliot, Whitman, Maïakovski, Laforgue, Lord Byron, S. Heanay, T. Bernard, C. Cabral…

Pour les contemporains, j’ai lu dernièrement, sans tous les citer, les recueils de : Michel Bourçon, Thibault Biscarrat, Éric Dubois, Christian Viguié, Reginald Gaillard, Patricia Ryckewaert, Dominique Boudou, Eugen Suciu, Didier Gambert, Frédéric Tison, Jean Azarel, Claude Donnay… Je découvre également de nouvelles plumes grâce au blog de résistance d’André Chenet, Danger poésie et sa page La voix des autres sans parler des nombreuses revues, sites spécialisés, auxquelles je collabore.

Parmi ces mêmes influences, on citera plus particulièrement A. Rimbaud, dont parle d’ailleurs Jean-Louis Kuffer dans la préface à Imprécations nocturnes, et dont le visage, peint par Jacques Cauda, illustre Nemo, qui paraît actuellement aux éditions RAZ. Pourquoi Rimbaud ? S’agit-il de votre auteur préféré ? Quand avez-vous commencé à le lire ?

Rimbaud a été ma première révélation à 15 ans en classe de français. Vivant en banlieue dans un environnement souvent hostile, ce révolté m’a sauvé, il m’a fait entrevoir des mondes, il m’a appris à cultiver ma sensibilité. Moi aussi j’ai bien connu les planques dans les latrines, les faux-départs, les humiliations, les échecs, la difficulté de communiquer avec mes proches, à me faire bien comprendre.

Je n’avais pas encore accès à la sagesse rilkéenne. L’identification a été immédiate, je ne vous le cache pas, mais elle s’arrête là aujourd’hui. Je me suis simplement construit grâce à cette quête d’un absolu, à son mysticisme et son franc-parler (j’ai reçu de nombreux coups de poing en suivant son exemple dans le contexte qui était le mien et je les ai rendus aussi). Je partage également son refus de l’autorité, son désir de fuir, vers un ailleurs hypothétique et son obsession du soleil qui commence là encore à me passer avec ce foutu réchauffement climatique.

Outre les poètes, vous évoquez également la peinture (à travers Jackson Pollock, Paul Gauguin), la musique classique, le rock, ou encore le cinéma, en filigrane. Ces différents arts nourrissent-ils votre écriture ?

Bien sûr, j’écris toujours en musique (surtout du jazz, je rends hommage au jazz dans un recueil en gestation), les arts se correspondent, ayant animé des ciné-clubs dans les cinémas cultes du 5ème et 6ème arrondissement. J’ai une solide culture cinématographique, j’ai d’ailleurs fait des études de cinéma où là encore j’animais un ciné-club entre étudiants. La peinture a également été importante. Les toiles entrent souvent en résonance avec ma poésie : partir d’une œuvre, la laisser vous raconter son histoire...

La peinture me servait également d’esquisse pour les repérages de mes courts-métrages, pour le découpage de ma mise en scène. Tous les arts forment une chaîne. Il faut beaucoup lire, beaucoup voir de films, beaucoup se nourrir et voyager avant de s’inscrire comme un simple maillon de cette chaîne. Voici ma conviction, rien de bien original me direz-vous, mais là encore, la vérité pure et simple est parfois porteuse d’une sagesse que l’on sous-estime.

J’ai aussi enseigné le cinéma au lycée St Sulpice à Paris, j’essayais toujours de parler droit et juste à mes élèves de ne pas leur vendre du rêve, mais les pousser à se construire des bases solides pour mieux les oublier ensuite (s’ils le souhaitaient) et proposer leur propre vision des choses.

Comme évoqué plus haut, vous avez l’air, souvent, de ne plus croire en la poésie même, et d’être hanté par la disparition des mots, par la peur de la page blanche. D’où vous vient cette crainte ? Vous arrive-t-il de douter ?

Le doute est la base de toute création digne de ce nom. Je le dis sans prétention, c’est principalement quand le doute n’est plus là, que la page se vide de sa substance. Il est facile de noircir du papier, de publier pour exister un peu chaque année, de partager sans arrêt, mais c’est beaucoup plus difficile d’être son premier juge et d’être absolument impartial avec son travail.

Il ne s’agit pas seulement de la qualité des textes proposés, cela va parfois beaucoup plus loin, je peux douter de cet absolu que je me suis fixé étant enfant, de la place que j’occupe dans ce monde, de ma raison d’exister, de la force de mes propres convictions. J’ai peur de décevoir celui que j’ai été, de devenir précisément ce qu’il m’arrive de condamner.

Dans Nemo, vous parlez d’un « monologue désespéré » (p. 15). Le réel que vous décrivez est souvent décevant, morne. Une sourde mélancolie parcourt vos vers. Pensez-vous que la poésie, même fragile, difficile, fuyante, puisse constituer un baume ? Qu’elle apporte une consolation ?

La poésie ne cherche en aucun à apaiser, mais elle sert plutôt de révélateur. Elle témoigne de la souffrance existentielle qui nous conditionne tous et écrire en soi peut déjà être une souffrance, une plongée dans ses abysses, car on ne sait jamais ce que l’on va y trouver, quel portrait va se dessiner en surimpression. Nemo (personne), comme son nom l’indique, s’adresse aux grands oubliés. Il s’agit d’un mini-recueil, constitué de quelques textes inédits qui font suite à Imprécations nocturnes.

Tout est né d’une association amicale avec le peintre Jacques Cauda (immense touche-à-tout), venue de notre passion commune pour les voix étouffées, pour ces maudits qui restent — malgré ce que les « fonctionnaires de l’art » peuvent en dire — les derniers grands révoltés. Révoltés dont la vie même fait sens, et reste indissociable de l’œuvre en soi.

Hors-piste en Roumanie

Paru le 02/09/2016

206 pages

Editions L'Harmattan

21,00 €

Noir de soleil

Paru le 07/02/2020

174 pages

Maurice Nadeau

19,00 €

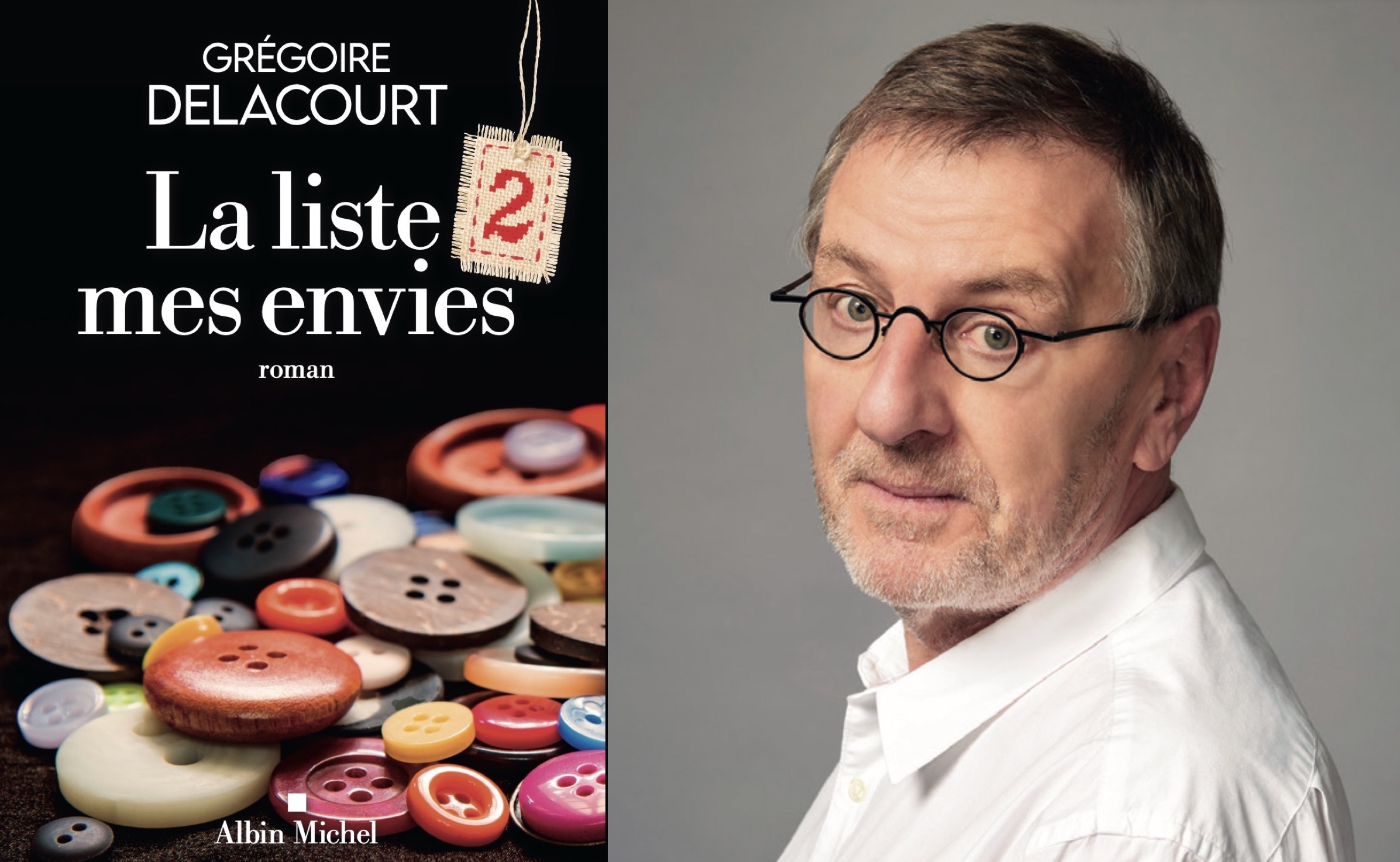

Conspiration du réel

Paru le 31/03/2022

82 pages

Editions Unicité

13,00 €

2 Commentaires

Fréjus Ahononga

17/12/2022 à 21:57

Merveilleux entretien ! C'est l'art, la littérature, la poésie qui gagne. Vivantes et vives semences ! ❤️

Etienne Ruhaud

27/12/2022 à 03:10

Oui. Un vrai poète.