Boualem Sansal : “La propagation de la peur commande nos sociétés.”

“Ecrivain ? Je n'y pensais pas”

Le 26/05/2019 à 20:58 par Nicolas Gary

Publié le :

26/05/2019 à 20:58

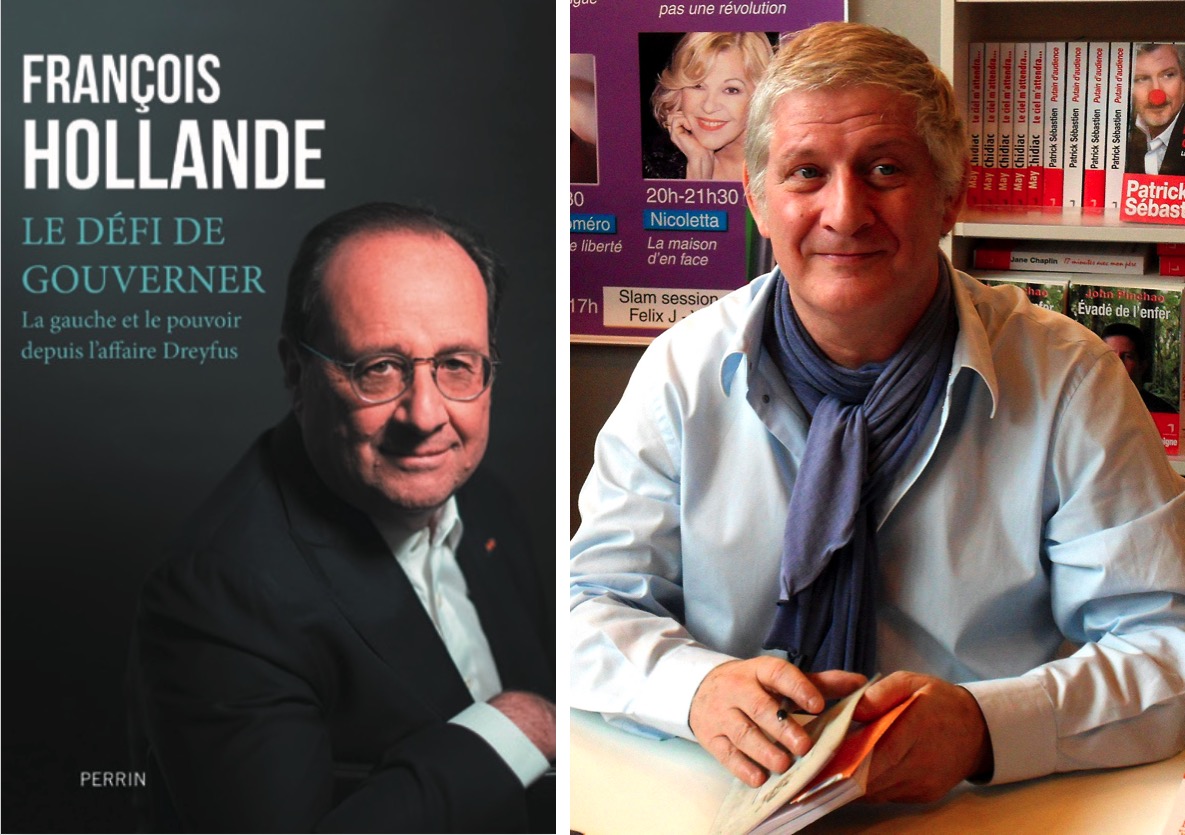

PORTRAIT – Invité d’honneur du festival du Premier roman 2019, à Chambéry, Boualem Sansal est devenu une figure de l’événement qui se tient dans la cité savoyarde. La manifestation aura accueilli près de 10.000 personnes dans les différentes rencontres et débats. Et au terme de cette 32e édition, on savoure la présence de l'écrivain dans les murs de la ville, sa disponibilité et sa franchise.

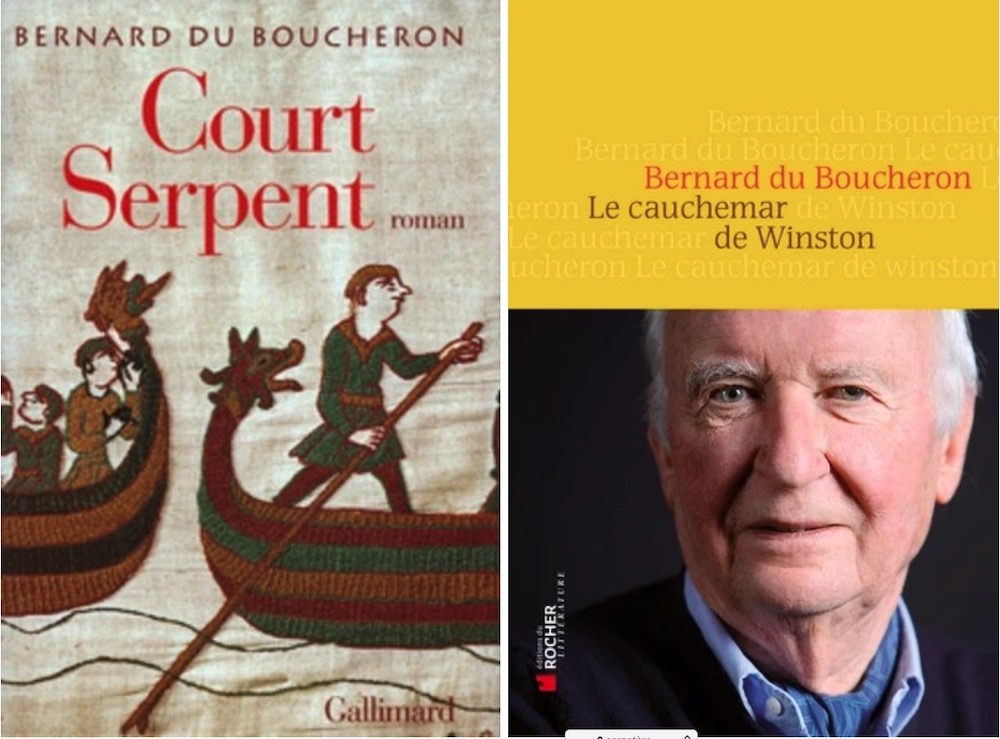

Boualem Sansal

Olivia Benoist-Bombled directrice artistique de la manifestation explique : « Boualem est très proche de notre festival, il le fréquente depuis son tout premier roman, Le serment des barbares – il avait alors été lauréat de la 13e édition de la manifestation. » Paru en 1999, ce premier texte reçut d’ailleurs le Prix du premier roman et le prix Tropiques. « Il a depuis tissé des liens étroits avec certains ici, et la ville : le convier cette année à être notre invité d’honneur est un privilège, autant qu’un plaisir. »

Avec la publication du Train d’Erlingen en août 2018, le romancier comptait parmi les stars de la rentrée. Après plus de 26.000 exemplaires vendus, le voici à Chambéry, pour une série de rencontres et d’événements, discussions. Dans les rues, on le voit aller, pas souple et calme, démarche assurée, le regard dans le lointain — comme ces images de grand savant occupé à quelque épineux problème.

« Je suis scientifique de formation, un chercheur qui a passé la plus grande partie de sa vie dans un laboratoire. J’avais publié quelques articles et documents, touchant à la physique nucléaire, ainsi qu’au domaine économique. Je n’avais pas de velléité à devenir écrivain », rappelle-t-il devant les auteurs suisses romands du programme De l’écriture à la promotion. Une rencontre avec une pointure, certes, mais surtout un homme dont les conseils peuvent être ambigus.

« Quand il recommande de privilégier la publication de son livre dans une grande maison, on comprend que c’est une question de méthode, d’efficacité et de stratégie. Mais je préfère le cadre d’une petite structure, c’est aussi comme cela que s’exprimer la diversité », relève Chloé Falcy, invitée du programme.

De fait, le romancier transmet surtout son expérience de l’industrie du livre, « un secteur très difficile, sur lequel on n’a aucun contrôle. Soit on trouve une niche, soit il peut être difficile de trouver un éditeur suivant son texte ». Pour le premier roman, ce furent cinq années de travail, avec de nombreuses versions. « Ce n’est qu’une fois la dernière relecture achevée que j’ai pu trouver une pleine satisfaction de ce texte. Le seul conseil, c’est travaillez, travaillez encore. »

Engagement, littérature et Algérie

En plaçant le festival sous le thème de l’engagement, les organisateurs de l’événement avaient en Boualem Sansal un modèle du genre. Que ce soit dans l’admiration portée à Camus, figure de l'intellectuel engagé, et dont Sansal partage les origines algériennes, ou ses prises de position contre le régime de Boutéflika (et les dérives)… les exemples ne manquent pas.

Politique, religion, totalitarisme, liberté d’expression, ses prises de parole touchent différents sujets. Avec la garantie préalable que les critiques pleuvront, immanquablement, même les plus idiotes. « Lorsqu'en 2012, avec mon ami David Grossman, nous avons lancé l’Appel de Strasbourg, réunissant 300 écrivains en faveur de la paix, c’était un message démocratique. Et pourtant, le monde arabe et musulman m’a accusé de trahison. Que voulez-vous… »

L’exposition, représente cette contrepartie obligatoire, entre la haie d’honneur et les fourches caudines. « Quand j’ai quitté l’Algérie, parce que le pays était en proie à une guerre civile, je suis entré dans un groupe d’intellectuels, qui comptait des écrivains. Mais j’étais au mieux économiste et chercheur. Je n’avais pas encore à l’esprit que, pour passer des idées, il fallait passer par un langage qui n’est pas celui strictement de la communication, mais de l’imaginaire. De la fiction. »

Il prend alors l’exemple du verbe “Vendredir” — qui désigne les manifestations pacifiques qui ont lieu le vendredi en Algérie. « Elles étaient au début contrôlées, puis, par une libération progressive du langage, de la parole, et des gestes, le verbe est né, donnant vie à une réalité. Cette réappropriation par la rue, des mots, l’invention de slogans, d’un vocabulaire, c’est le début d’une révolution. »

Pareil alors pour “Mardir”, plus sarcastique. « Oui, parce que le vendredi on manifeste, et le mardi, de la semaine suivante, est le jour de la réponse du Général en chef », s’amuse-t-il. « En réalité, le langage mène à la libération et à l’affirmation ! D’ailleurs, j’espère que l’on travaille déjà à l’archivage de toute la créativité qui a actuellement cours, sous peine de la perdre… »

La fiction, vecteur de diffusion des idées

Sa carrière débuta ainsi, alors que l’islamisme grandissait en Algérie. « Nous cherchions avant tout un moyen, à notre niveau, d’arrêter la guerre. Moi, écrire de la fiction n’était pas ma tasse de thé, même si j’ai toujours été un très grand lecteur. J’ai découvert que mes copains avaient raison : les choses plus complexes que la déscription d'une structure socioéconomique, cela s’exprime avec une autre langue, avec des images, avec la fiction. »

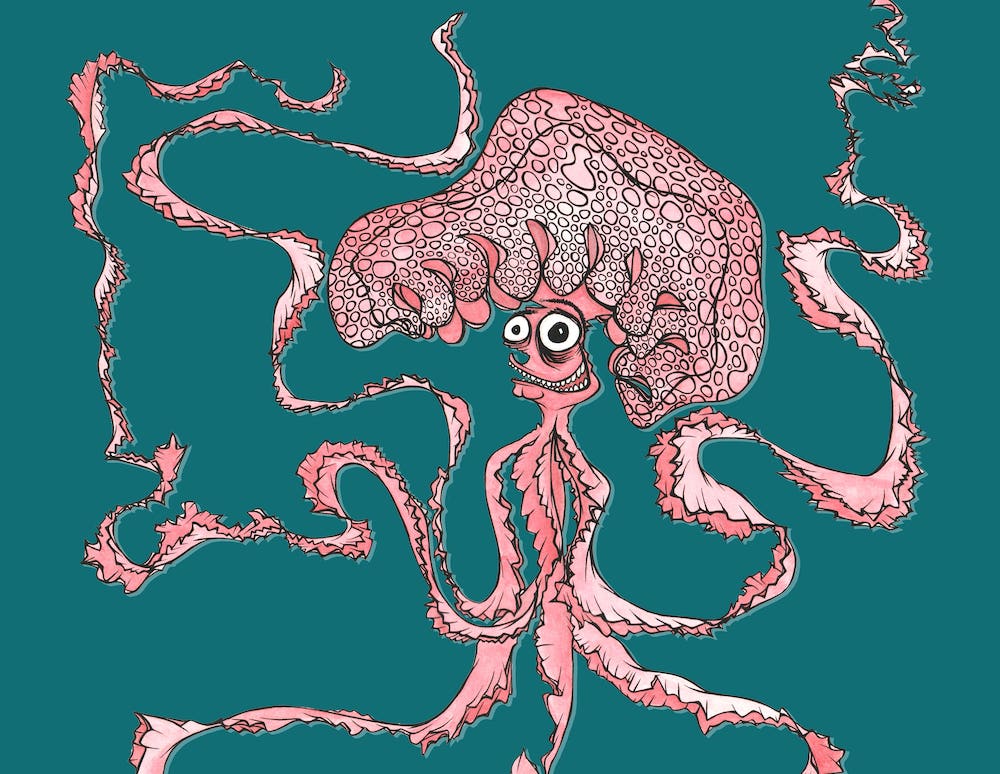

Une fiction qui, à l’occasion du festival, a donné lieu à un vernissage un peu particulier : les élèves de 3e année de l’ENAAI (École d’ENseignement aux Arts Appliqués et à l’Image) avaient eu pour mission d’exprimer, graphiquement, leur lecture du Train d’Erlingen. Moment plutôt intense, pour les cinq qui étaient venus que de présenter leur œuvre, en regard d’un passage du roman qu’ils avaient pu découvrir — par extraits seulement.

Isabelle Mandrou, auteure de BD et directrice artistique, les a accompagnés dans cette réalisation. Elle souligne qu’il fallait avant tout « rendre leur travail lisible, compréhensible et esthétique, pour qui ne saurait rien du roman ». La rencontre est alors étonnante : le romancier face à l'interprétations que les élèves ont pu donner. « Le lecteur ne voit pas toujours ce que l’auteur a voulu dire : il voit parfois autre chose, et même ce qu’il l’arrange de voir », plaisante l’écrivain.

Or, face aux images, la force et les couleurs montrent que le périlleux exercice est convaincant. Tour de force, reconnaît-il : « Le livre appartient à l’auteur, et le lecteur l’interprète à sa manière. Il en va de même pour leurs travaux », relativise-t-il, avec un sourire de plaisir en observant le rendu à travers les 10 panneaux exposés.

Je plaisante, je plaisante, mais la situation est affreusement désespérée. L’affaire était louche dès le début pourtant, l’ennemi n’est pas tombé du ciel, il sortait bien de quelque trou, verdammt, un enfant l’aurait compris. Quand avons-nous cessé d’être intelligents ou simplement attentifs ?

Le Train d’Erlingen ou La Métamorphose de Dieu

« Boualem Sansal fait partie de ceux qui écrivent pour agir, revendiquer, dénoncer les errances d’un monde qui se cherche », reconnaît Olivia Benoist-Bombled. Censuré dans son pays, critique vertement, parfois insulté, il n’en exprimer pas moins des idées sans concession – et Le train d’Erlingen, illustré par les élèves fait encore mouche. Des ennemis inventés, la peur, contagieuse…

Des idéologies nuisibles à la propagation de la peur

« La naissance de nouvelles idéologies extrémistes en Europe vient de la fusion de divers mouvements — le libéralisme, la globalisation, le règne des banquiers, ou encore la république des savants qui imposent des croyances, transformées et instaurées en vérité », relève Sansal.

« Ces idéologies fusionnent dans le cadre de la construction européenne, récupérant de vieux mécanismes autoritaires qui sont alors associés aux nouvelles peurs. On aboutit alors à la constitution d’une instabilité menaçante, un terreau fertile pour développer la colère et la haine. » Autant de sujets — à l’exception du train — que l’on retrouve dans son roman, et dans les combats menés depuis des années.

Avec humour, il indique toutefois que le rail est avant tout une réminiscence de son grand-père qui était cheminot, mais plus sérieusement, il déplore : « Vous savez, j’ai tout de même le regret de cette écriture qui m’échappe : je ne peux plus me soustraire à Boualem Sansal, son style, ses engagements. Non que je sois malheureux, mais si je venais à présenter un livre — admettons que je cède aux sirènes d’une autre maison d’édition — on exigerait que je soumette un texte de Boualem Sansal. C’est une forme de prison. »

Face aux jeunes écrivains suisses, il poursuit l’idée : « Il est difficile de sortir d’un genre une fois que l’on a mis le pied quelque part. Et plus encore si votre premier roman est un succès : on vous attendra au tournant pour le deuxième. Les fautes, les erreurs ne seront pas pardonnées. » Loin de chercher à inquiéter, c’est plutôt un avertissement que délivre l’auteur de bientôt 70 ans.

Car il se trouve, sur le chemin de l’auteur, bien plus de périls. « Nos sociétés restent commandées par un phénomène de propagation de la peur qui nous impose de nous protéger et finit par commander nos existences. Les modèles totalitaires opèrent de la sorte, par une globalisation, un contrôle permanent de la pensée et de nos faits et gestes. Vient alors l’auto-censure que l’on s’impose, comme un formatage qui s’instaure. »

C’est là que se trouve l’écrivain, à cette croisée des mondes. « Travaillez, travaillez encore », disait-il. Avec pour risque que le livre ne trouve pas son public, soit ignoré de la presse, méconnu des libraires. Qu’importe : « Travaillez, travaillez encore ! »

Crédit photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Commenter cet article