République numérique : “Il faut entendre la voix des chercheurs“ pour l'Open Access

Le projet de loi République numérique sera présenté aux députés ce 19 janvier, pour un examen en séance publique. À l’approche des discussions, le Syndicat national de l’édition et la Fédération nationale de la presse d’information spécialisée dénoncent un projet « fossoyeur de la recherche scientifique française ». Un communiqué qui n’a pas manqué de faire réagir le Secrétariat d’État au numérique d’Axelle Lemaire, loin d’avoir « une figure d’enterrement ».

Le 18/01/2016 à 12:10 par Nicolas Gary

Publié le :

18/01/2016 à 12:10

Axelle Lemaire, CC BY ND 2.0

C’est le « mythe de la gratuité », que pointent conjointement SNE et FNPS : « Axelle Lemaire, [...], incite les chercheurs français à mettre en accès gratuit (open access) leurs publications scientifiques, dans des délais tellement courts que la plupart des institutions académiques françaises et étrangères seront encouragées à se désabonner des revues scientifiques françaises et que le marché s’effondrera. »

Manque d’une étude d’impact sérieuse, contre l’avis du Conseil d’État, et « une prétendue concertation » : tout cela va « à l’encontre des pratiques des autres pays ». Mieux : la secrétaire d’État « prend la responsabilité de détruire l’édition scientifique française indépendante, d’accélérer la concentration et l’étatisation de ce secteur ». Et menace donc la langue française et sa diffusion.

Un véritable sacrifice de la recherche francophone, « au profit des géants de l’Internet qui exploiteront des contenus dans lesquels ils n’auront absolument rien investi ». Si l’édition est favorable au principe de l’Open Access, dont elle assure participer progressivement au développement, le projet de loi impose des délais qui seraient insoutenables pour l’établissement d’un « équilibre économique viable ».

SNE et FNPS réaffirment que le droit d’auteur est une fois de plus atteint par l’amendement 17 du projet de loi. Ils demandent donc une « véritable concertation » de même que le retrait dudit amendement. Et ce, pour que soient prises en compte les « réalités économiques ».

Favoriser la diffusion des savoirs, avant tout

Sollicité par ActuaLitté, le cabinet d’Axelle Lemaire réfute les arguments qu’avancent les deux organisations. « La question est simple : les résultats des travaux de la recherche publique doivent-ils être disponibles rapidement, justement pour favoriser le développement de la recherche ? C’est le choix du gouvernement que de défendre l’accès libre, que demande par ailleurs l’ensemble de la communauté scientifique. »

En l’état, le système de publication serait une double sanction, au profit des éditeurs : « On paye pour assurer la parution des articles [une partie du financement de la recherche est alloué à l’achat d’un espace de publication dans les revues, NdR] puis on paye de nouveau pour accéder aux résultats. Nous sommes dans un modèle qui freine la circulation des savoirs, et donc la recherche et l’innovation. »

Si à ce jour, il n’existe pas encore de réglementation communautaire, le gouvernement revendique les usages tels que déployés en Allemagne, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas. Ces États ont lancé différentes initiatives en faveur de l’Open Access, ces dernières, années. Un sérieux bras de fer avait d’ailleurs opposé les bibliothèques néerlandaises à la société d’édition RELX, anciennement Reed Elsevier.

Écouter la voix des chercheurs

L’objet de la loi n’est d’ailleurs pas de céder « au mythe de la gratuité, sinon nous n’aurions pas instauré de délai d’embargo ». Le texte que les députés examineront demain impose ainsi un délai de 6 mois pour les parutions de sciences dures (maths, physiques, etc.) et de 12 mois pour les sciences humaines et sociales.

Le Secrétariat d'Etat relativise les déclarations du SNE et du FNPS : « Il n’est pas question de tout mettre en accès libre, car les éditeurs doivent vivre et être rémunérés pour leur activité. Nous avons estimé ainsi que la période d’embargo est suffisante pour ce faire, tout en n’imposant pas de contraintes trop importantes à la diffusion des savoirs. » Et de s’appuyer sur les demandes formulées par la communauté scientifique : « Nous avions prévu un délai plus long, mais ce sont les chercheurs eux-mêmes qui ont demandé qu’ils soient revus à la baisse. »

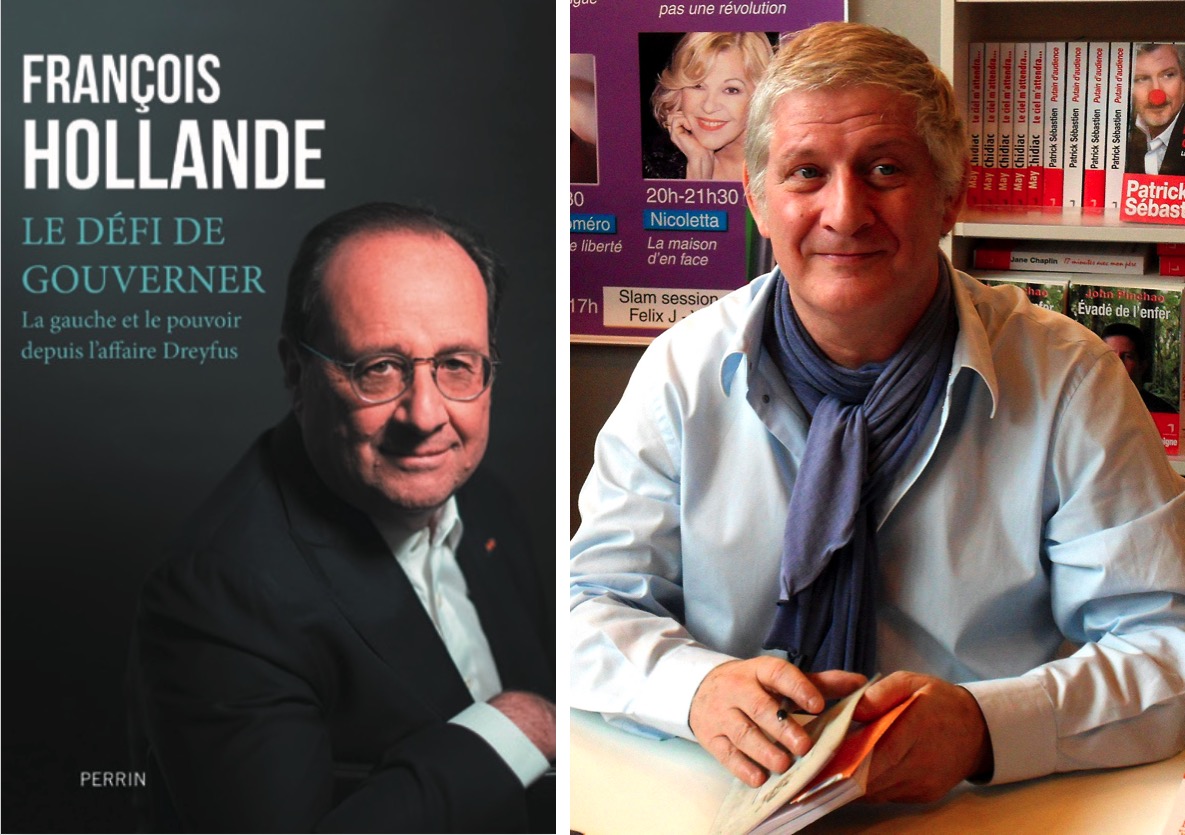

Vincent Montagne - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

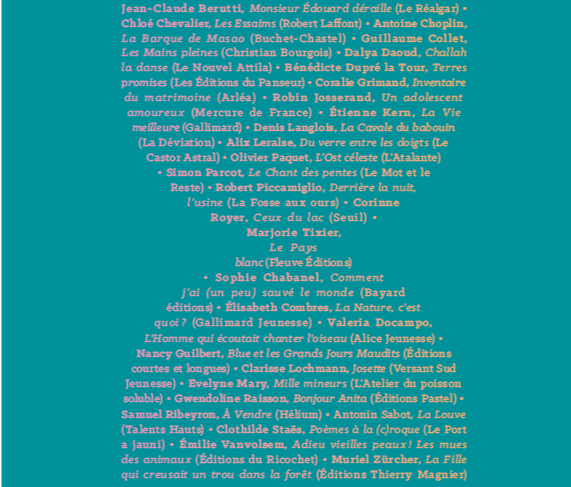

En effet, le consortium Couperin, chargé notamment de négocier l’achat de ressources documentaires numériques pour ses membres – des établissements universitaires de prêts – avait d’ailleurs fortement appuyé cette idée. Considérant les propositions initiales de respectivement 12 et 24 mois, le consortium indiquait que ces durées étaient « supérieures à celles de la recommandation européenne de juillet 2012 qui prévoit 6 mois pour les sciences, techniques et médecine et 12 mois pour les sciences humaines et sociales ».

Il souhaitait d’ailleurs que soit instaurée une obligation de dépôt pour les publications scientifiques, dans une archive ouverte. « Afin de rendre massivement accessibles les publications scientifiques issues de recherches financées par des financements publics, il convient d’instaurer une obligation qui s’appuie sur le droit de diffusion créé par la loi. Cette obligation de dépôt dans une archive ouverte permettra une valorisation accrue de la recherche française, par la visibilité renforcée donnée à ces publications. »

L’idée qu’il manque des études d’impact est également à relativiser. En effet, non seulement une étude de l’IDATE, d’octobre 2015, apporte de nombreux éléments de réponses. Mais il existe également une autre étude économique opérée par l’Institut des politiques publiques. « La conclusion est sans appel : plus la durée d’embargo est longue, plus l’audience est faible. Pour les sciences humaines et sociales, la chute d’audience se produit dès 1 an d’embargo. Le projet de loi tient donc bien compte des réalités économiques du secteur », souligne le Secrétariat.

Les spécificités de l'édition prises en compte

L’impératif du gouvernement réside donc dans la circulation fluidifiée des connaissances. « Nous avons à cœur de prendre en compte les spécificités des éditeurs. Il faut aussi entendre la voix de nos chercheurs et de toute la communauté scientifique. » Cette dernière s’est d’ailleurs largement exprimée dans la concertation publique qui a été lancée le 26 septembre par Manuel Valls, Premier ministre et Axelle Lemaire. « Des milliers de chercheurs se sont exprimés, la plateforme était librement accessible à tous. »

Le SNE n’avait d’ailleurs pas manqué de communiquer ouvertement sur son implication dans les discussions autour de la constitution du projet de loi. « La concertation publique a duré trois semaines et les 30 articles soumis ont reçu près de 148.000 votes. » Le processus était certes inédit, mais on ne peut pas lui reprocher d’avoir manqué d’ouverture à chacun.

#citation1#

Enfin, le SNE redoute, à travers ce projet de loi, que l’édition d’articles en français ne soit menacée. Ainsi que l'expliquait le président du SNE, Vincent Montagne, « un article intéressant, une fois passé en accès ouvert, sera directement republié dans une revue anglophone, par exemple, mais sous une forme payante. En ouvrant les vannes de l’open access, on accélérera encore la mondialisation de l’anglais à partir des chercheurs que nous finançons en France. Les laboratoires qui financent les revues scientifiques vont peu à peu se désintéresser des revues françaises ».

Pour le cabinet d’Axelle Lemaire, « cela reviendrait à dire que l’Open Access met en danger le travail des éditeurs, sous la forme que le gouvernement présente ». Les études d’impact avancées seraient alors là pour témoigner que les craintes sont infondées, ou peut-être excessives. « Il n’y a pas de risques économiques, parce que nous avons tenu compte des spécificités de l’édition. »

Le domaine public déjà trappé

Rappelons enfin que le projet de loi adopté en Conseil des ministres avait déjà été totalement purgé de toute référence au domaine public, ou Domaine commun informationnel. La Fondation Wikimedia France, qui, avec d’autres organisations, prônait pour une définition positive du DP, avait dénoncé une suppression hâtive de cette approche.

« [A]vant même le début de cette “réunion de travail”, il nous a été précisé que l’article serait retiré du texte général transmis au Conseil d’État », notait la Fondation. « C’est trop inquiétant pour les ayants droit. Plutôt qu’un passage en force, le gouvernement a choisi de poursuivre les discussions », confirmait la Secrétaire d’État.

« Cette tentative de dernière minute de court-circuiter le débat public démontre une fois de plus le mépris des lobbies culturels pour les processus démocratiques », avait lancé la Quadrature du Net, manifestement écœurée. L'idée d'une définition positive est tout de même revenue à travers un amendement, que les députés examineront demain.

Commenter cet article