Pourquoi Taxi Girl est le groupe français le plus romantique

À l’époque de Téléphone et Trust, un groupe de jeunes de 20 ans explose avec un tube, Cherchez le garçon, titre queer et non-binaire avant l’heure. Plus qu’une énième proposition new wave en ce début des années 80 post-punks, Taxi Girl ressemble à Rimbaud et Verlaine mêlés. Mirwais, le guitariste du groupe, raconte ces années chaotiques, celles de la naissance du « meilleur groupe du monde ». Et le pire, c’est qu’il a raison…

Le 01/04/2024 à 08:00 par Hocine Bouhadjera

3 Réactions | 384 Partages

Publié le :

01/04/2024 à 08:00

3

Commentaires

384

Partages

« En fait, je pense pas que les livres aient une grande importance sur ce que je fais. C’est les auteurs avant tout, je sais pas… je crois que Rimbaud est plus important parce qu'il était pédé que parce qu'il a écrit des poèmes. Je crois que Burroughs, c’est plus important parce que c’est un junk que parce que c’est un écrivain. Je crois que ça s’applique absolument à tout. Mishima aurait pu écrire tout ce qu'il a écrit, s’il ne s'était pas suicidé, ça serait juste un écrivain de merde comme un autre. Je crois que c'est ça, avant tout, qui change tout. Il y a ceux qui vivent, puis ceux qui écrivent, et ceux qui écrivent, j'en ai rien à foutre. »

Ces mots du chanteur de Taxi Girl, Daniel Darc, résument l’aventure du groupe, autant brillante musicalement - avec des titres qui résistent aisément au temps sans concession -, que fascinante dans la trajectoire de ses membres.

Cette citation est tirée d’une séquence des Enfants du rock d’avril 1984. Elle est dédiée au groupe dernière version, composé de ce dernier et de Mirwais. L’ange exterminateur, le poète maudit, le borderline, le punk sans concession d’un côté, le second couteau devenu premier, concentré sur le son, de l’autre. Le compositeur aussi, et à présent le biographe de cette aventure d’une intensité rare.

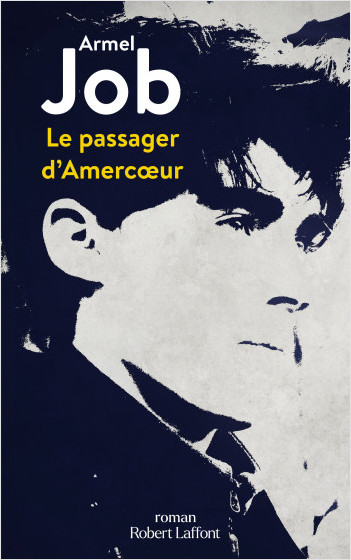

L'histoire vécue du taiseux. Il est le dernier survivant dans les visages du groupe. Un bonheur ce livre, pour les amoureux de l’aventure Taxi Girl, dont je fais partie. Le ton brut d’un curieux penseur, la construction savante, une histoire qui mériterait le traitement du Francis Ford Coppola de Rusty James, et un vrai travail sur le style, en fait un texte à lire pour tout un chacun.

Quatre forts caractères

Dans ce récit éclaté, argotique, à l’écriture expérimentale parfois, le musicien-écrivain raconte une faillite sublime, une désillusion héroïque et une époque antédiluvienne. Mais en quoi Taxi Girl s’est révélé différent des autres groupes punks de l’époque, et même dans le succès, des outsiders ? Le tragique de sa trajectoire, la personnalité de chacun de ses membres, surtout son chanteur, qui a ostensiblement montré qu’il était un vrai…

L’immigré afghan passionné, dans le cirage, mais concentré Mirwais Ahmadzai, le suicidaire romantique violent anarchiste taciturne « arsouille » Daniel Rozoum, le virtuose du clavier talentueux flamboyant arrogant Laurent Biehler, devenu Sinclair en référence au poète et militant politique américain John Sinclair ; le rouquin, fils de, au triste destin obsessionnel Pierre Wolfsohn, et le futur astrophysicien pisse-froid Stéphane Erard, se rencontrent à l’époque du lycée - plus un certain Pascal Geneix, rapidement écarté -.

Ils créent ensemble un groupe de rock. Daniel « Dark », avant « Darc » et « Marianne Vog qui tranche ses veines », proposa Ubik comme nom de groupe, sans succès. Gueules et looks impeccables, répétitions chez le père de David Guetta, premier fix d’héro en août 1978, et la défonce en continue pour la suite… Sauf Mirwais, qui a commencé tôt le LSD et autres psychos - 14 ans -, et arrêtait quand les autres commençaient. Un dernier bad-trip avec apparitions de reptiles, et dès qu’il retente, c’est l'hôpital avec des crises d’angoisse. « Pas longtemps la came, j’ai goûté à tout, recraché le tout, pas la santé pour, mais m’en foutais que les autres gobent des stupéfiants-médicaments tant qu’ils plaquaient des accords et jouaient des solos. »

À 12 ans, celui qui a dû quitter le pays jaune et rouge d’Ahmed Chah Massoud cinq ans plus tôt, se tourne vers le rock, la marginalité : « Rien à branler. Pas concerné du tout. Même à six ans pas concerné. Balek de ce qu’on nous disait. Incontrôlables. » Ne mange pas, pris dans une énergie d’autodestruction. Insulte l'entraîneur au foot. Les autres passent leur permis, se tapent des meufs, travaillent au guichet du Crédit Lyonnais… La guitare qui compense le sex, et une ambition partagée avec ses camarades, ne « jamais turbiner. Jamais faire la pute sous-payée. Jamais faire l'esclave soumis au petit patron. » Des problèmes de vue et pas de lunettes, à ne pas sous-estimer dans la séparation avec les autres qu'ils provoquent.

Les autres montent en puissance dans la défonce, lui croit à la rédemption par la musique. Ses camarades aussi, à leur manière. « J’avais une raison de vivre – enfin un groupe dans lequel insérer l’enfant errant ! Eux, pas de vie future. Quelle raison ? Pourquoi ? Pourquoi ? L’heure n’était pas aux questions. Action, ordre de guerre. Action, action ! La musique et les drogues c’était l’action. Était-ce l’unique réponse ? » Se mettre en situation du moins.

Ce récit exhale l’ambition dissimulée de son auteur, de celui qui a l'habitude de contenir ses émotions. « Parce que le groupe était tout. Voilà une raison. Je n'y pouvais rien. Je leur laissais la place pour leur faire plaisir. Pour ce qu’ils en faisaient de toute façon. La satisfaction des pulsions ne conduisait pas à la béatitude malheureusement, ça se saurait. Ils baisaient et buvaient et se défonçaient, mais tristes. Les dents noircies c’était pour bientôt. Moi groupe refuge-eux massacre psychique, effondrement vitales substances illicites. » L’alcool-drogue-ennui, un trio du temps qui s'étire.

“Une musique de pédés”

Premières prestations au Rose Bonbon, sous l’Olympia, ou au Gibus. Ils rencontrent le manager, Alexis Quinlin, qui va les aider et les escroquer, raconte Mirwais. Les autres groupes détestés, et réciproquement, parmi lesquels Artefact du futur auteur de SF Maurice Dantec, dépeint en anti-tout, manquant de simplicité, d’humilité. Le producteur génial et parolier de Kraftwerk Maxime Schmitt, fait signer Taxi Girl chez un éphémère Sonopress repris par Capitol. Le titre Mannequin… Le succès.

Daniel Darc s’ouvre les veines avec son cutter des bastons, sur la scène de l’Olympia, en première partie des stars mondiales Talking Heads. Balance son hémoglobine sur le public comme du vin, « soit ! Mais il le faisait aussi d'une manière privée, dans la baignoire sabot de l'appartement familial-dépression nerveuse du 3, rue Cauchois. » « Daniel s’ouvrait les veines à seize ans, mais avait-il le choix ? "Il est taré ! Ça ne se fait pas ! C’est malsain ! Il est bizarre, etc. !" Mais travailler au guichet du Crédit Lyonnais de la place de Clichy, ce n'était pas encore plus malsain? Ça se discutait en tout cas. »

Pas un death trip adolescent en tout cas pour Daniel « Dark », ou qui s’est allongé jusqu’au bout, la suite le montra. On en reparlera plus tard, comme le répète l’auteur tout au long de son texte. Le même concert, le Betar attrape Mirwais pour demander des comptes sur le portrait d’Hitler placé à l’arrière de la scène. Il a pu leur expliquer, c’est pas ce qu'il croyait, il avait les moustaches de Salvador Dali…

Les autres ont pensé à virer Mirwais un peu avant la signature, « celui qui se défonçait pas », qui force à répéter. Ni pardon, ni oubli pour le scorpion rancunier… Daniel Darc, lui, cherche la bagarre, tape les gens non pas pour vivre, mais dans la rue, provoque des bandes patibulaires. Il menaçait régulièrement de quitter le groupe, car pas assez « rock ».

Mirwais est formel dans son récit : « Les autres, et ce n'est pas un reproche, s’aimaient eux-mêmes et n’en avaient rien à battre de notre entité musicale. » Daniel et Laurent l'avaient prouvé, au départ, en n’hésitant pas à quitter le navire avec Fred Chichin des futurs Rita Mitsouko, envoyé en taule entre-temps. Des affirmations corroborées par Daniel Darc dans émission Minuit dix de France Culture en 2008, qui avouait « détester cette musique (de Taxi Girl) », et avoir été obligé de « revenir la queue entre les jambes » après cette mésaventure. Laurent Sinclair, dans un entretien avec le journaliste biographe de Daniel Darc, Pierre Mikaïloff, confirme ce projet avorté.

Là où les deux déserteurs se sont trompés, c’était que Taxi Girl était le plus rock des groupes français, dans leur concert surtout, et le plus durable par sa musique. Méchant, sans concession par la radicalité violente de Daniel. « La frange dure de nos fans ne cessait de croître. Ils ne venaient pas à nous pour la musique (une musique de pédés) mais pour les provocations et les bagarres. Et aussi les promesses de défonce. » L’époque était violente, sans que tout soit constamment filmé, on y reviendra là-encore. Les concerts se passaient mal, dans le bon sens du terme. Pas assez de répétitions malgré tout, se souvient Mirwais, à l’inverse du groupe de Hélène et les garçons. Une attitude punk, malgré une musique plus léchée, et finalement plus solide que la majorité devenue inaudible.

Le bassiste Stéphane en offrande propitiatoire avant Cherchez le Garçon, l’énorme tube. Un plagiat sur un groupe de new wave, affirme le compositeur-auteur, sans entrer dans les détails Au début, ça marche pas ouf, le père du Pierre Wolfsohn, Jacques Wolfsohn, « gars très-très connu de la variété » récupère 50 % de tous les droits du titre pour 3000 francs (457 €), et fait décoller le morceau.

Seppuku

Signent chez Virgin, montent le label Mankin, Pierre meurt d’une overdose à 20 ans de speedball (mélange d'héroïne et de cocaïne par injection), le groupe est en sursis. Ils travaillent à leur seul album au nom sans ambiguïté, Seppuku, pendant « que le Manager en possession des chéquiers et des comptes en banque de notre groupe (oui, nous l’avons laissé faire) préparait ses nouvelles arnaques et notre dépouillement financier complet ».

Un album produit par Jean Jacques Burnel des Stranglers, composé par Mirwais, et façonné par la fascination, à ce moment, de Daniel Darc, pour l’occultiste britannique Aleister Crowley. Le mage est aussi présent sur la pochette de l’album des Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ou dans les pages de Paris est une fête d’Hemingway. Un disque sombre, qui a très bien vieilli, avec des titres marquants : La Femme écarlate, Viviane Vog, Avenue du Crime, N’importe quel soir… Un album scellé, imagerie asiat’ signée Jean-Baptiste Mondino. Une femme porte le katana, hérésie, comme de mettre du Schweppes dans son verre de saké. Daniel Darc avait eu l'idée d'inclure une lame de rasoir dans l'emballage pour permettre son ouverture, proposition rejetée là-encore.

L’album précédent Cherchez le garçon, qui regroupe sept morceaux sortis les mois qui précédent, sur des EP et 45 tours, est lui simplement parfait.

L'ouvrage s’achève sur Laurent Sinclair viré à cause, surtout, d’une embrouille autour du titre Devant le miroir. Signé du claviériste, il serait le nouveau Cherchez le Garçon, il en était convaincu, Mirwais et Daniel un peu moins… Le compositeur a cru que le guitariste avait conspiré pour que ce titre ne soit pas dans l’album, l'accusé invoque le manque de place sur les formats d’album de l’époque, pour cette chanson de plus de 6 minutes.

Dans un entretien avec le journaliste Pierre Mikaïloff, avec la présence de Patrick Eudeline, Laurent Sinclair raconte le dîner de réveillon chez le manager du groupe, durant lequel on ne lui annonça pas qu’il était viré du groupe, mais que chacun partait de son côté : « Sauf que plus tard, en allant présenter mes maquettes d’artiste solo chez Virgin, je découvre qu'ils venaient de recevoir les maquettes de Quelqu'un comme toi », raconte-t-il… Taxi Girl continua effectivement en duo Mirwais-Daniel Darc jusqu’en 1986, avec des titres géniaux : Paris, Je rêve encore de toi (Stéphanie Says), Aussi belle qu'une balle, Je suis déjà parti, Cette fille est une erreur…

Autre anecdote symptomatique des relations entre Laurent Sinclair et Mirwais, et à l’intérieur de Taxi Girl : un concert de John Cale au Palace, le guitariste attend le claviériste à la sortie pour « le tuer », parce que le premier l’avait appelé l’après-midi au sujet des impôts qu’ils devraient se partager… Mirwais, en furie, l’attendait avec un nunchaku… On donne à l’autre une bombe lacrymo, et ils passèrent une heure, devant la boîte, le plus belliqueux à courser son camarade… « Il a fini par me laisser partir, et j’ai payé mes impôts 500 francs par 500 francs », conclut Laurent Sinclair, des décennies plus tard.

Malgré une suite féconde de Taxi Girl sur le plan artistique, « dix ans au bas mot pour moi (Mirwais) sur une pente descendante. Une chute vertigineuse. Et les autres ? Aussi dix ans a minima de punition. Pour Daniel, pardon d’insister sur lui, la chute fut insondable. Mais la lose magnifique, celle qui fascine tant, c’est de jaillir-jouir-détruire-gémir et devenir culte en très peu de temps. »

Pourquoi ce groupe était si bon ?

En attendant, beaucoup considèrent - quand je dis beaucoup je parle de moi et au moins Mirwais -, que Taxi Girl mérite son statut de groupe culte du rock français. L’acteur-biographe tente d’expliquer pourquoi et comment : « Les autres groupes s’aimaient, nous pas, à part moi qui pensais les aimer, mais ne les aimais pas vraiment. Un groupe de rock original ne peut être qu’ainsi. C’est un rapport à la came, à l’addiction et aux rivalités. »

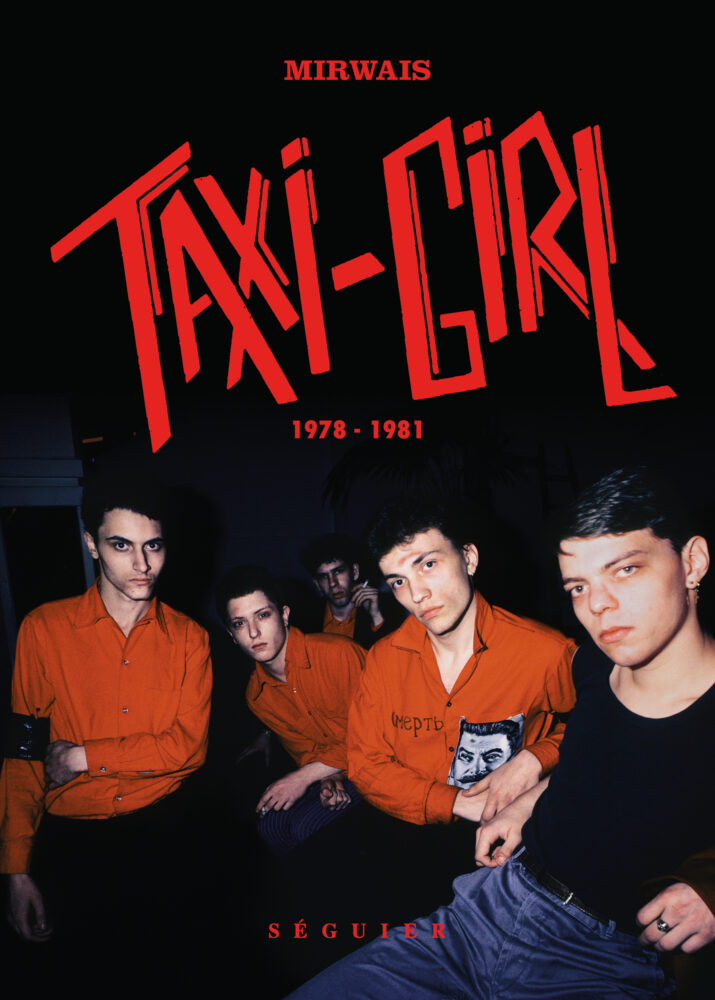

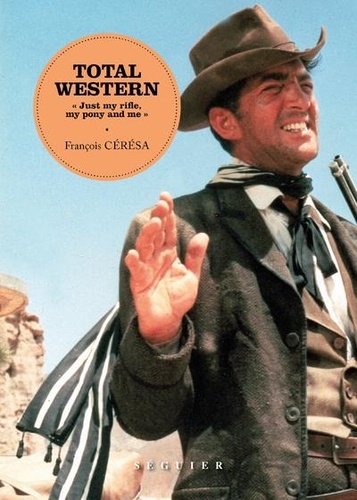

L’image choisie pour la couverture de cette biographie éclatée et éclatante révèle des marques sur les visages de Daniel Darc et Pierre Wolfsohn, qui s’étaient battus la veille pour une petite Marie… Elle a même été élue pour ça (la photo). (D’ailleurs, histoire troublante, une certaine Marie Régnier, écrivaine du XIXe siècle, signait ses textes sous le nom de Daniel Darc).

Mais aussi un je m'enfoutisme fécond, cette capacité à s’ouvrir aux circonstances, qui a fait leur force et provoqué leur chute : « Voyez-vous, dans le monde avide du LSB (Le Show Business), chacun cherchait à gagner un peu d’argent ou de gloire, bref, à faire son petit bénéfice, mais ce groupe bizarro ne cherchait pas le "bénéfice" qui lui était servi sur un plateau. » « Ils s’injectaient chaque jour un antidote puissant : le dédain de leurs propres existences. Allez savoir pourquoi… Dommage en tout cas, ils auraient pu faire tellement de fric. »

Une vraie quête de la pulsion, « ce truc primitif en nous qui décide des guerres et des viols. Et de l’Art. » Et malgré ce nombre important de séances photos et de passages télé, dans le cadre de campagnes de promo massives - jusqu’à la couv du magazine Best -, un côté hors cadre. Plus prosaïquement enfin, le synthé Farfisa de Laurent Sinclair, les compositions de Mirwais, le petit coup de pouce de papa Wolfsohn et le charisme noir et poseur de Daniel Darc.

Comprenez bien ce que je cherchais : pas de blah blah ici. Juste des paroles minimales-essentielles et de très longues plages de musique. Pas de conneries comme : « La sooooo-ciété, la misère, les flics – nous gentils, eux méchants. » ou bien : « Aidez-moi à faire la révolution / Je deviens une star / Je vous roule tous dans la farine / Et puis je fais pote avec les keufs milliardaires-yacht-putes / Et vous vous prosternez devant moi. » on s’en foutait de tout ça. On voulait jouer de la moto-quantique, pas la révolution inversée. Et les drogues.

Anarchie à Paris

C’est aussi toute une époque dans laquelle ils ont été embarqués, avec un engagement en première ligne : la contre-culture existait encore en tant qu’objet médiatique unifié, et non dans une infinité de sous-tribus comme aujourd'hui : « Deux camps s’opposaient. On écoutait du rock – ou on n’en écoutait pas. On n’écoutait pas "de tout". On ne passait pas du Velvet Underground à Michel Sardou à partir d’un clic d’ordinateur. Certainement pas. » Pas de McDonald’s et de fast-foods aussi, des œufs durs sur les zincs des bistros, des flippers, « on fumait dans les bars, les hôpitaux, les avions, les trains, au cinéma. Pas de nostalgie, il faut tenir compte du contexte. » Les mabouls de la fin des seventies aussi.

Musicalement dans ces années 70-début 80, outre les mainstreams Téléphone, Trust, et un peu plus tard Indochine, des groupes comme Stinky Toys, puis Elie et Jacno, Modern Guy, Suicide Romeo, Métal Urbain, Artefact, Marquis de Sade, Starshooter, Edith Nylon, Asphalt Jungle de Patrick Eudeline, Gasoline d’Alain Kan et Fred Chichin… Un moment singulier et vibratoire dans le paysage culturel français. Un creuset d'expression, où le punk, la new wave, et le post-punk s'entremêlaient, d’abord en réaction au mouvement hippie, sur fond de désespérance vitaliste. Une époque nourrie des Doors, New York Dolls et autres Stooges, où la plupart ne voulait pas « réussir », au mieux survivre. « Et on aimait ça, parce que c’était à nous. Même si cela semblait sinistre vu de l’extérieur. »

Dans cet univers, quasi tout le monde était défoncé à quelque chose. Si l'héroïne a débarqué en France dans l’après Première Guerre mondiale, développée par le célèbre Bayer, c’est véritablement dans les années 60 et surtout 70, avec l'activité de la French Connection, que la Brown sugar venue du Moyen-Orient a inondé le marché français. C’était une découverte pour toute une génération. Beaucoup de casse dans l'aventure punk.

Une atmosphère à la Tchao Pantin avec Agnès Soral. Laurent Sinclair se tape Joëlle Aubron d’Action directe, qui sera arrêtée en 1987 pour les meurtres du général Audran et du PDG de Renault, Georges Besse, au cœur des années fric.

On entend aujourd'hui, à longueur de journée, « ensauvagement de la société », et autres annonces de la fin du monde, c’est oublier la violence de l’époque Taxi Girl, où les keupon, « biéreux amphétaminés », allaient se foutre sur la gueule « avec leurs cousins déficients », les rockers à banane, deux sous-prolétariat postadolescent venu évacuer sa et son désespoir. Ce type de concerts était dangereux. Pogos et crachats pour tout le monde au minimum. Mirwais raconte deux anecdotes : une première où « dix Reubeus à banane nous mirent le mauvais traitement », et un deuxième où il aurait pu y laisser la peau dans le RER un soir s’il n’avait pas été protégé. Pas de smartphone pour immortaliser ces moments, ni de réseaux sociaux, « il n’y avait que des réseaux pratiquement impénétrables de bourges ».

Mirwais casse enfin un mythe et une posture de nos boomers anciens hipsters et types à la mode des clubs élitistes parisiens de cette époque. Il pointe leur influence microscopique sur le monde. Ils ne faisaient que suivre les tendances des mouvements sociaux majeurs. Une présence dans des cercles influents certes, mais rien à voir avec les véritables militants, dans les luttes réelles, des émeutes de Watts en 1965 à la guerre d'Afghanistan.

Minorité des minorités

Un conflit qui a laissé peu de traces dans les mémoires, bien plus pour l’auteur, enfant de cette terre aux guerres éternelles. Ce jeune introverti, avec du caractère, trop gentil se juge-t-il, « irascible » selon Laurent Sinclair, qui l’avait traité de « bougnoule » en plaisantant une fois, « mais peut-être qu’il ne plaisantait pas ? » « L'Afg » en lui, c’était d’être une ultra-minorité avec un nom étrange, Mirwais Ahmadzai. Une moitié d'italien néanmoins et un visage qui ne dénote pas réellement. Pierre Wolfsohn était un rouquin par exemple, autre minorité.

Ce sentiment plus ou moins conscient d’être l’étranger ressemble à celui d’être dans la classe à laquelle on n’appartient pas. Tout ce texte exhale de cette conscience-ressentiment social, et profondément, cette opposition avec Laurent Sinclair était celle d’un immigré-musicos et d’un enfant de la bourgeoisie catho-Télérama.

Un « bourge ». Ce mot dans la bouche de Daniel avait une résonance que je n’ai jamais retrouvée chez personne d'autre. À la fois un mépris suprême avec l’intention non dissimulée d’en martyriser ses membres, et aussi paradoxalement, la trace presque indiscernable d’une fascination de domination soumission de classe de toute éternité. (...) Un monstre au milieu de mille beautés devient un supermonstre. Un pauvre au milieu de mille riches devient un superpauvre. Nous sommes condamnés à échouer.

Enfin, un tempérament, peut-être atavique, du « dégoût de vivre, et c’est pour cette raison que je me réfugiais dans la musique alternative qui, il faut le préciser, en 1972 lorsque je commençai à écouter du rock, était un obscur réduit enfumé où s’entassaient les marginaux tels que moi ».

“Daniel la somme d'une époque”

Il tente des explications à ce dégoût de vivre, dont une : « J’attendais naïvement des autres de l’empathie et de la mansuétude – j’étais effectivement très mal barré avec Daniel "Dark" en ce qui concernait la mansuétude. Mon dégoût provenait sans aucun doute du constat de la nature sauvage et féroce de l'humanité. » Évoquer Taxi Girl, c’est être forcé d’offrir une belle place à la figure rock par excellence, passée de jeune anarchiste à demi-clochard, avant la renaissance dans les années 2000.

Mirwais est dur, ou juste, avec Daniel Darc dans son texte, tout en exprimant en creux un ancien amour (platonique), d’un côté et de l’autre on le comprend : « Daniel, c'était comme mon frère... avant la dope. Il était très timide et doux. » « Les camés n’avaient plus de cœur. »

Figure christique, référencée - de Drieu la Rochelle à Malcolm Lowry, en passant par Elvis, Kerouac, Tom Verlaine ou Chet Baker -, romantique, sournoise selon le guitariste de Taxi Girl, un voleur... Lui aussi, l’atavisme a dû jouer à plein : famille de prolos, maman tondue à la libération, père alcoolique dont la mère a été gazée par les nazis. La mère a d'abord été mariée avec un certain Émile Dufour, ça ne s’invente pas... Des origines russes aussi, avec tout ce que ça implique de mysticisme, de destruction et d’autodestruction. Le chanteur de rock en soi, qui jouait sa vie, intransigeant, insolite, gênant, adolescent. Un gars à problèmes.

Son homosexualité refoulée a aussi fortement joué dans ses bagarres incessantes, et plus largement son comportement, analyse Mirwais, à partir de quelques épisodes parlants. « Il aurait mieux fait d’avouer mais cela n’arriverait que bien plus tard. Une fois de plus le service d’ordre nous éjecta sans ménagement, merci Daniel ! J’aurais bien aimé rester un peu plus longtemps et manger des petits fours ! »

L’auteur dépeint un manipulateur caché derrière un sourire. C’était aussi un phobique social, qui en guérissait avec la drogue. Daniel Darc suivra sa pente en la descendant, du glam du Palace aux shlags de Porte de la Chapelle : « Impossible de l’imaginer ailleurs que traînant dans une rue, ou avachi sur un siège de métro, ou marchant dans les rues de Pigalle, avec sa démarche loufoque de grand chien abandonné, dodelinant du cou avec une bière à la main. »

La drogue, bien souvent, est une ascèse, une hygiène morale. Une discipline pour resserrer sa concentration, évacuer toutes les tentations de la société moderne. Pour ignorer jusqu'au sens du mot compromis. Il y a un héroïsme à se droguer. La drogue à haut niveau - Artaud, Parker, Gilbert Lecomte, Fats Navarro -, appartient à la chevalerie. La poudre blanche, la magie noire des noirs contre la foule blanche. La drogue, ça se mérite. Celui qui se drogue par plaisir, le dilettante défoncé, baudelairien, est méprisable, se trompe. Vive la drogue !

Vive l'héroïne qui nous a donné les plus grands chefs-d'œuvre de l'humanité. Vive la sainte drogue. La drogue est la garantie de se désintéresser suffisamment de l'horrible vie pour accomplir de grandes choses. Roger Gilbert-Lecomte encore toujours. Pour un certain nombre d'individus, les drogues sont des nécessités inéluctables. Certains êtres ne peuvent survivre qu’en se détruisant eux-mêmes. Jamais les lois ne pourront rien contre. Enlevez leur alcool, ils boiront du pétrole. L'éther, il s'asphyxieront de benzène de tétrachlorure tue-mouche.

- Texte de Daniel Darc, lu par lui-même.

L’après Taxi Girl : des beaux titres comme La Ville ou Nijinsky, puis miraculeusement ressuscité, avec l'aide de Dieu, après un long séjour dans les enfers.

L'année 2004 marque son retour au premier plan, avec des tatouages spectaculaires et effrayants - des aplats noirs et des ouvertures -, grâce à l’nouvel album, Crèvecœur. Conçu en tandem, un autre, avec le musicien Frédéric Lo. Succès de vente et récompensé aux Victoires de la musique dans la catégorie « album révélation de l'année ». Ironique pour celui qui connut le succès début 80… Parmi les titres qui comptent grâce à leurs textes simples comme un graal, La pluie qui tombe, Inutile et hors d’usage, Je me souviens, je me rappelle, ou encore Psaume 23. Puis d’autres albums et des chansons comme J'irai au paradis ou C’est moi le printemps. « Un personnage de roman », résume Virginie Despentes.

Il est mort soudainement en 2013 d’un œdème pulmonaire, Laurent Sinclair en 2019 d’une pneumonie.

Il naviguait en des zones sombres de sa psyché et comme moi, ne croyait pas au succès ni à l’échec. (...) La mort ignorée nous offrait la possibilité de vivre au-delà des succès et des échecs. Cela n’avait plus d’importance, nous pouvions vivre sans crainte de ce qui avait été reçu dès le commencement comme parole de Dieu.

De l'échec au succès mondial

Cette biographie qui ne s'étale pas - à l'inverse de cette chronique -, est à l’image du groupe qui en est le sujet, comme de son musicien-compositeur-auteur : créative, stylisée et chargée. La forme est fragmentaire, le contenu dans le mauvais ordre, répétitif comme une chanson de Taxi Girl, philosophique par les sciences, et je dirais que tout est compréhensible si on ne connaît rien du groupe ou de l’époque dépeinte. Les sciences, car Mirwais se révèle moins littéraire, et cet aspect semble expliquer la vraie différence entre le musicien et ses deux acolytes Daniel Darc et Laurent Sinclair, « des dopés littéraires de la pire espèce ».

Ceux qu’il définit finalement comme « ces minables de Taxi-Girl » portaient une approche beat de la vie, Mirwais, c’était plus la littérature de genre, l’imaginaire, pour faire une métaphore (son premier roman Les Tout-puissants (Séguier), est d’ailleurs une dystopie expérimentale). Daniel Darc a commencé à écrire pour devenir romancier dès ses 19 ans, et ce fut son obsession jusqu’à sa mort, terminer un roman. Laurent Sinclair était un érudit. Pour filer la métaphore, les littérateurs méprisent les auteurs de genre, les auteurs de genre détestent les littérateurs.

C’était ça la vraie vie, et rien d’autre. Ils n’allaient quand même pas faire de la littérature ! Raconter des histoires à la con, à des cons qui lisaient des livres, et qui y croyaient. À la place, qu’ont-ils fait ? Ils se sont baisé la gueule entre eux, et surtout, ils ont fait des chansons aux paroles lugubres-lugubres après les deux premiers maxis jooky.

Daniel Darc a écrit de la poésie et des paroles sublimes, Mirwais se tourne finalement vers l'électro, et atteint au succès planétaire avec les Music et American Life de Madonna, dont il compose et produit une très grande partie des titres, et Confessions on a Dance Floor de la même, où il participe dans une moindre mesure.

Les deux derniers membres de Taxi Girl sont restés ce qu’ils étaient dans l’âme : Daniel Darc un rockeur, Mirwais un compositeur-producteur. Les chansons du groupe ont tenu dans le temps grâce aux textes du premier, mêlés aux géniales compositions du second.

Ce livre réjouissant et violent est le premier tome d’une « trilogie Le Show Business ». L’auteur racontera prochainement la suite de sa carrière, partageant la rare expérience de celui qui a connu la marginalité et un de ses titres, Naive Song, utilisé pour les publicités McDonald's et Apple.

Ce premier tome à lire impérativement était celui du romantisme adolescent, les prochains ceux des problèmes d’adultes ?

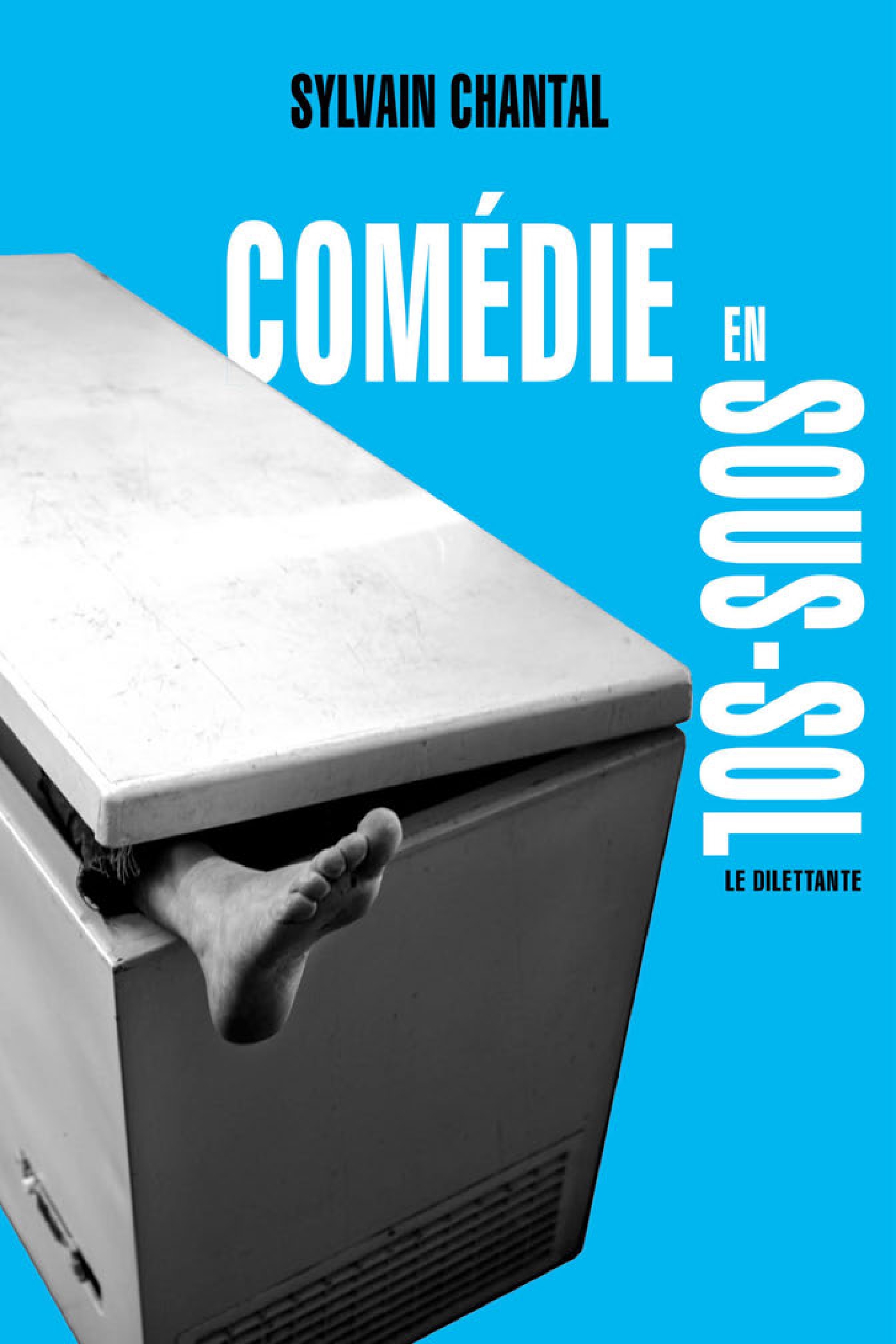

Taxi-Girl

Paru le 21/03/2024

256 pages

Séguier Editions

21,00 €

3 Commentaires

Pierre la police

01/04/2024 à 17:47

Taxi girl était un groupe de branleurs passant leur temps à faire la tronche en se prenant pour des samouraïs. On réécoute à présent avec une certaine gêne leur musique et à côté, Indochine ont vraiment l'air de génies mozartiens'. L'arnaque des années 80.

Jax

02/04/2024 à 11:46

Jaloux?

bo

02/04/2024 à 18:13

Quelle boursouflure ce papier ! Tout ces noms propres, ces citations, ces clichés, pour arriver.... à rien. C'est quasi fascinant. :-)