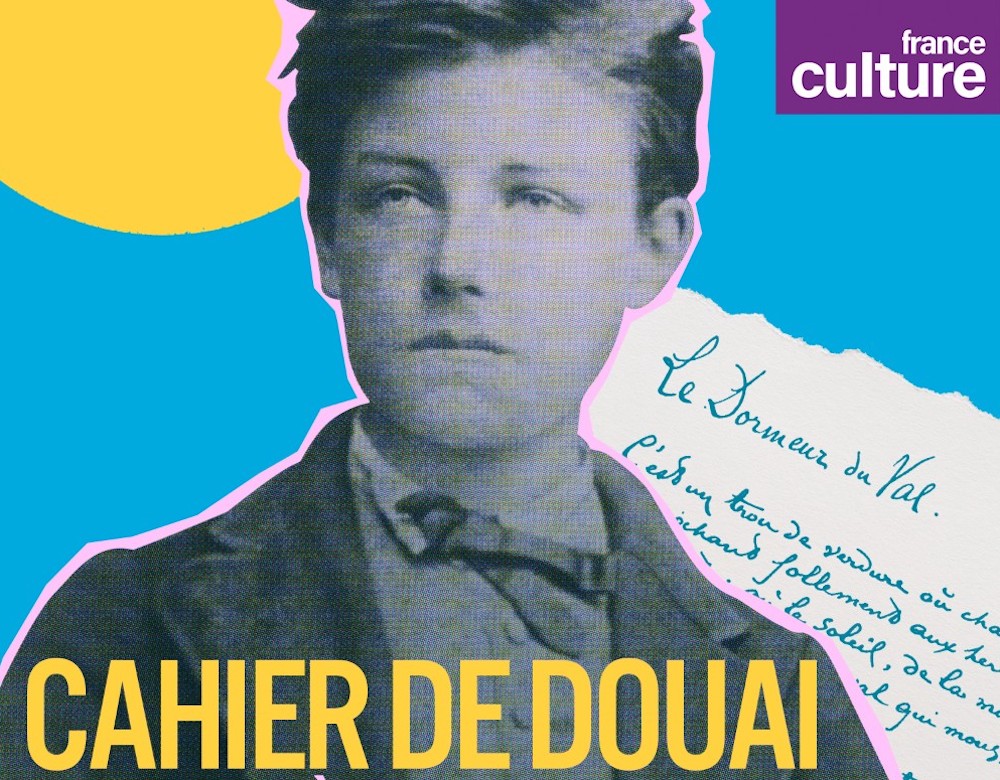

8 choses que vous ignorez sur Guillaume Apollinaire

L’auteur du recueil Alcools, Guillaume Apollinaire, fut l'un des artistes les plus marquants de son époque, proche de ses contemporains artistes et ouvert aux productions modernes, mais aussi porteur d'un goût pour l'art folklorique et traditionnel d'autres cultures. Ces huit exemples pointent la complexité d’un artiste des mots entouré de mystères.

Le 06/07/2016 à 14:29 par Sophie Kloetzli

9 Réactions | 19 Partages

Publié le :

06/07/2016 à 14:29

9

Commentaires

19

Partages

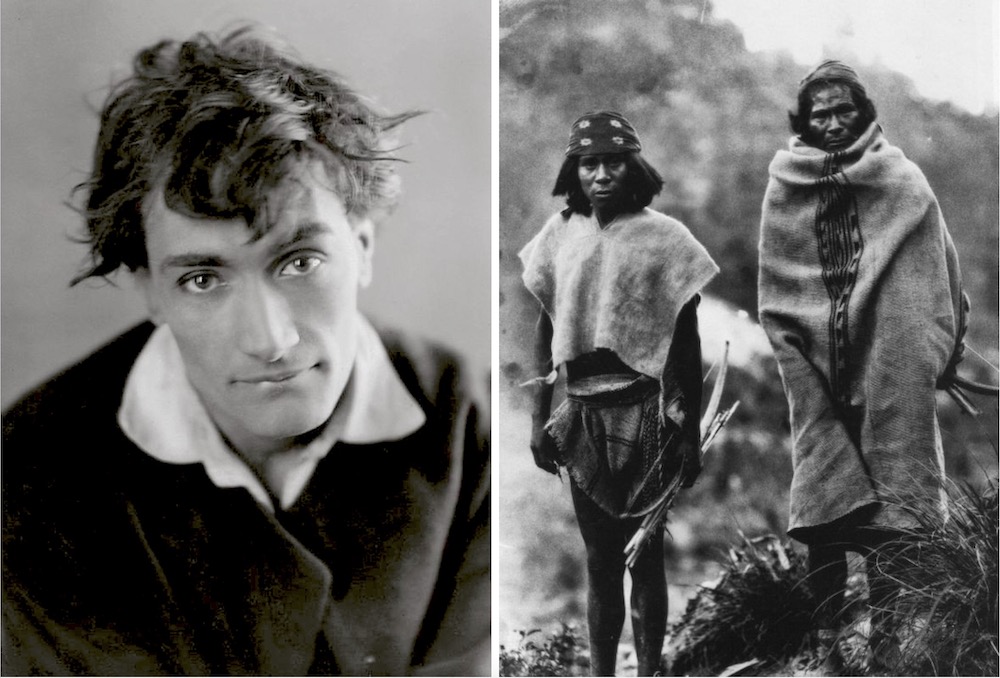

Guillaume Apollinaire, de son vrai nom Wilhelm Albert Włodzimierz Apollinary de Wąż-Kostrowicki, est né en Italie en 1880, d’une mère polonaise (de l’Empire russe) et d’un officier italien. Il a été naturalisé français en 1916, deux ans seulement avant sa mort.

Guillaume Apollinaire, entre 1916 et 1918 (domaine public)

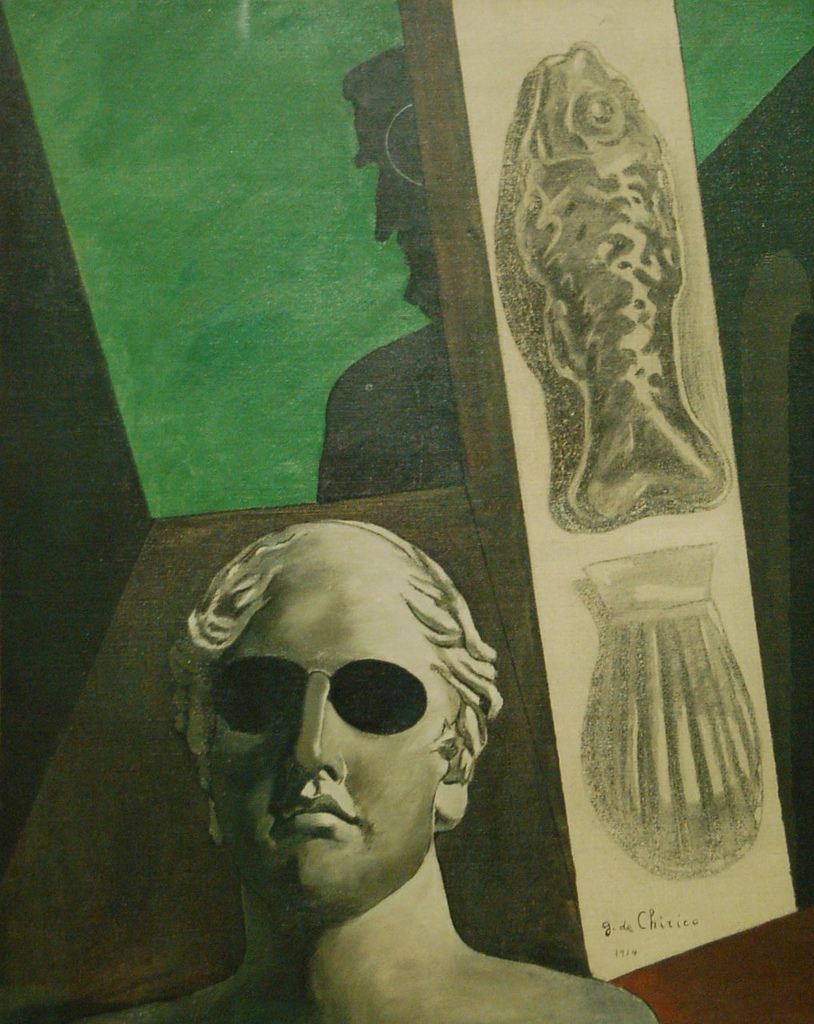

En 1914, le peintre Georgio de Chirico peint un portrait prémonitoire de Guillaume Apollinaire, avec une blessure à la tempe... à l’endroit précis où il sera atteint par un éclat d’obus deux ans plus tard.

(Gautier Poupeau / CC BY 2.0)

Giorgio de Chirico (1888-1978)

Portrait (prémonitoire) de Guillaume Apollinaire, 1914

Huile sur toile, 81,5 x 65 cm

Paris, Musée National d'Art Moderne - Centre Georges Pompidou

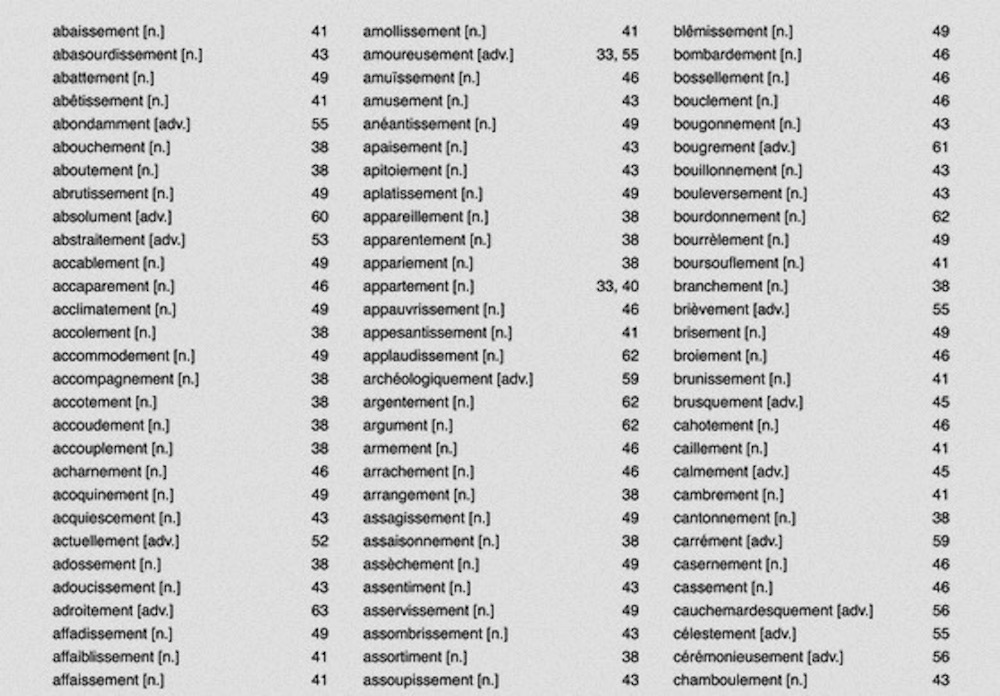

Véritable pilier de la modernité poétique, Apollinaire avait le goût des mots, au point d’en inventer. Parmi ses plus célèbres néologismes, retenons « surréalisme » et « calligramme ».

En 1917, lors de l'avant-première du célèbre ballet Parade imaginé par Cocteau, Satie et Massine, il invente le mot « surréalisme », un mouvement littéraire dont il sera considéré comme le précurseur. La même année, il monte un drame surréaliste intitulé Les Mamelles de Tirésias.

En 1914, influencé par le futurisme et par le collage cubiste, Apollinaire envisage d’écrire un recueil d’ « idéogrammes lyriques », déclarant : « Et moi aussi je suis peintre ». Ce recueil ne paraît qu’en 1918, sous le titre de Calligrammes. Ce mot-valise est formé de la contraction de « calligraphie » et « idéogramme ». Il dispose le texte de manière graphique, de manière à former un dessin en rapport avec le sujet du texte.

Apollinaire, « La Colombe poignardée et le Jet d’eau »

Une pétition de soutien à Apollinaire est signée par de nombreux peintres et poètes, qui dénoncent un « scandale » : « L’arrestation de Guillaume Apollinaire, sans atteindre à son honneur, met en péril les intérêts de la presse, la dignité professionnelle des journalistes et des écrivains. »

Le tableau n’est retrouvé que deux ans plus tard : Vicenzo Peruggia, un vitrier italien qui avait travaillé au Louvre, le cachait dans un appartement du Xème arrondissement de Paris...

(domaine public)

Léonard de Vinci (1452-1519)

La Joconde, 1503-1506

Huile sur panneau de bois de peuplier, 77 × 53 cm

Paris, Musée du Louvre

Les deux hommes se rencontrent en 1905, nouant une amitié à la fois artistique et littéraire, faite d’admiration mutuelle. Apollinaire dit à propos du tableau de son ami, « Nu sur fond rouge »(1905-1906) : « Admirable langage que nulle littérature ne peut indiquer ». De son côté, dans son tableau intitulé, « La Lecture de la lettre » en 1921, Picasso se représente accompagné d’Apollinaire, en gage de leur longue et solide amitié.

(Graeme Churchard / CC BY 2.0)

Picasso, Pablo (Malaga, 1881 – Mougins, 1973)

Nu sur fond rouge, 1905-1906

Huile sur toile, 81 × 54 cm

Paris, musée de l'Orangerie, collection Jean Walter et Paul Guillaume

Dans ses écrits critiques, Apollinaire valorise les arts africains. Il observait avec minutie les statuettes africaines, notamment dans des comptes-rendus d’expositions, parus entre 1909 et 1918. Avant 1910, le poète entame une collection d’art africain. Il aurait rencontré, fin 1908, Joseph Brummer, un marchand d’art ami du Douanier Rousseau. Dès lors, le poète commence à acquérir des sculptures africaines comme une marionnette Kuyu, provenant du Congo, que l’on mobilise traditionnellement dans des danses Kyebe Kyebe lors desquelles les danseurs se cachent dans de larges costumes et hissent la tête des marionnettes, grâce à des bâtons, à plus de 20 mètres du sol. D’autres pièces figuraient parmi ses collections, comme le Fétiche de Yombe ou Woyo (Zaïre).

Il aurait écrit, dès 1909, que l’art « nègre », comme on le nommait à l’époque, devrait rentrer au Louvre. En 1912, dans Paris-Journal, il publie un article, « Exotisme et ethnographie », marquant par là un intérêt non démenti pour cet art. Cinq ans après, il cosigne, avec Paul Guillaume, l’album Sculptures nègres dans Les Arts à Paris (revue inspirée par Les Soirées de Paris et lancée par Paul Guillaume).

7. Le cirque, le cinéma, les affiches de Cappiello et le ballet russe : Apollinaire aimait la culture populaire

Le poète fréquentait assidûment le Cirque Medrano, anciennement cirque Fernando, situé 63 boulevard de Rochechouart, à Paris. Dans son poème « Les saltimbanques » (Alcools, éd. Gallimard), l’auteur rend hommage à ces artistes « enchanteurs » (terme clef dans ses écrits), ces transformateurs de réalité. Dans son recueil, il écrit :

Dans la plaine les baladins

S’éloignent au long des jardins

Devant l’huis des auberges grises

Par les villages sans églises.

Et les enfants s’en vont devant

Les autres suivent en rêvant

Chaque arbre fruitier se résigne

Quand de très loin ils lui font signe.

Ils ont des poids ronds ou carrés

Des tambours, des cerceaux dorés

L’ours et le singe, animaux sages

Quêtent des sous sur leur passage.

Le 7e art, né il y a peu de temps, attire aussi le poète. Dans la revue Les Soirées de Paris, qu’Apollinaire fonde en 1912, il a même consacré une rubrique au cinéma. Il a été parmi l’un des premiers qui, à contre-courant du dénigrement prononcé contre le cinéma par certains de ses contemporains, a encouragé les cinématographes de cette première partie du XXe siècle. En 1917, dans une conférence appelée « L’esprit nouveau et les poètes », Apollinaire défend ce qui deviendra une industrie culturelle puissante :

« Il eût été étrange qu’à une époque où l’art populaire par excellence, le cinéma, est un livre d’images, les poètes n’eussent pas essayé de composer des images pour les esprits méditatifs et plus raffinés qui ne se contentent point des imaginations grossières des fabricants de films. Ceux-ci se raffineront, et l’on peut prévoir le jour où le phonographe et le cinéma étant devenus les seules formes d’impression en usage, les poètes auront une liberté inconnue jusqu’à présent. (Naissance d’un art 1895-1920, textes choisis par Daniel Banda et José Moure, éd. Flammarion, coll. Champs arts n° 798). »

Cité par le réalisateur Georges Méliès (1861-1938) dans ses Mémoires — Mes mémoires, ouvrage publié à titre posthume en 1945 —, Apollinaire aurait dit : « Eh bien ! Tu vois, Monsieur (Méliès) et moi nous faisons le même métier : nous enchantons la vulgaire matière. »

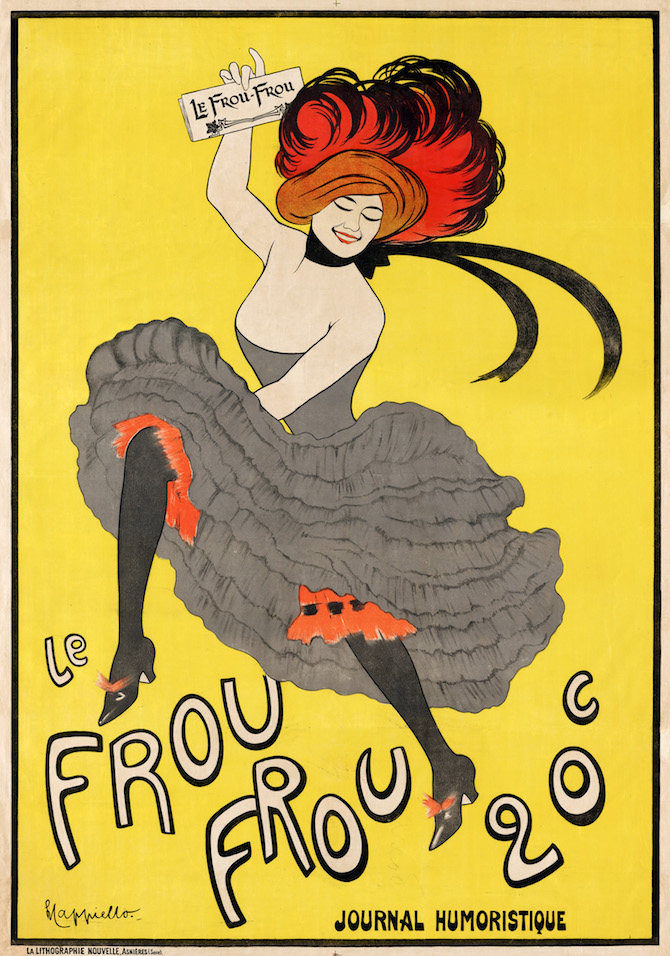

Il admirait tout autant les affiches de Leonetto Cappiello, dans la veine de cette culture populaire, que les poètes se doivent de dompter artistiquement. Le 8 octobre 1912, il écrit dans la revue L’Intransigeant : « Leonetto Cappiello a révolutionné l’art de l’affiche. Il a peuplé les rues de petits génies industriels qui, prestes, éclatants de lumières versicolores, annoncent aux passants les mérites du produit dont son talent a su dégager les éléments artistiques. »

Leonetto Cappiello, Le Frou-Frou (domaine public)

La culture folklorique russe l’intéresse tout autant. En 1914, lorsqu’Apollinaire perd sa chronique artistique dans L’Intransigeant, il commence à écrire pour Paris-Journal. Il rencontre à cette occasion Natalia Gontcharova, peintre, dessinatrice et décoratrice de théâtre russe (plus tard naturalisée française), et Mikhaïl Larionov, également peintre d’origine russe, qui visitent Paris à l’occasion de la présentation des Ballets russes. Il leur organise pour le mois de juin une exposition dans une galerie récemment ouverte par Paul Guillaume. Il écrit une chronique dans Paris-Journal intitulée « Futurisme et Ballet russe ». Il situe l’art de Natalia Gontcharova entre le néo-primitivisme inspiré du folklore russe et le futurisme italien.

#carousel#

Amoureux déçu en 1904, Apollinaire voulait publier plusieurs de ses poèmes conjointement, à la suite de son séjour en Allemagne. C’est en 1905 qu’il écrit La Chanson du mal aimé. Le ton est clairement donné : ce sera un recueil mélancolique, nostalgique et triste. Quatre ans plus tard, Le Roman du mal-aimé devait réunir les poèmes d’Apollinaire en un seul volume. Pourtant, dès 1907, le poète aurait changé d’avis, influencé par sa rencontre avec Marie Laurencin qui l’aurait fait sortir de sa posture d’amant malheureux pour épouser une vision de la vie plus légère et joyeuse. C’est à cette époque qu’il côtoie régulièrement ses amis peintres et se rapproche d’eux en s’installant à Montmartre. Le titre « Eau de vie » retient alors l’attention du poète jusqu’aux dernières épreuves du texte.

Le titre évoque bien sûr l’ivresse, l’atmosphère des bars, des brasseries, des tavernes et autres lieux de fête, et inspire au poète des imageries poétiques autour du verre, du vin, de la lumière tamisée. La soif de vie s’oppose à la morosité, et célèbre un héritage provenant de l’épicurisme, à l'image de festins dionysiaques. Mais pourquoi donc renoncer à l’eau de vie si cela signifie la même chose ? Le titre sonnait moins moderne pour Apollinaire. En 1912, il trouvera son titre définitif : ce sera Alcools, titre court, impactant et mis au pluriel pour éventuellement symboliser la diversité des plaisirs. Dans la fin de « Zone » , il rapproche les deux titres :

Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie

Ta vie que tu bois comme une eau de vie

Il ne reste que quelques jours pour se rendre à l'exposition consacrée à Apollinaire, actuellement en cours au musée de l'Orangerie et ce, jusqu'au 18 juillet.

9 Commentaires

polka20025

20/01/2020 à 09:12

votre site est de la merde ca m as pas du tout aidé

:snake: :sick: :zip: :coolsmirk: :cheese: :-)

DJANGO

26/08/2020 à 09:46

En tous cas, vous devriez consulter un site de grammaire & d'orthographe française. Cela pourrait bien vous aider, par contre

polka20O25

06/02/2020 à 09:20

Excusez-moi je me suis un peu emporté.. En vrai, grâce à vous, j'ai pu briller en société, merci mille fois

MANGETAMAMAN

10/03/2020 à 09:10

j'aime bien les morts mais pas celui-là vraiment votre site m'a dégoutté des gros morts maintenant j'aurais du mal à en manger... Bravo !!!!! :snake: :snake: :snake: :snake: :snake: :snake: :snake: :snake: :snake: :snake: :snake: :snake: :snake: :snake: :snake: :snake: :snake:

le chichi

11/05/2020 à 13:59

Comme disait Michel Audiard:

"Je ne parle pas aux cons, cela risque de les instruire".

Kabritbwa

19/06/2020 à 00:17

Un site bien fait.Il est certain que je connais beaucoup des éléments que vous évoquez puisque je suis professeur (retraité) de lettres, mais je pense que vous révélez bien des aspects que beaucoup ignorent. Qui plus est votre site est clair, pédagogique et attirant. Ce n'est pas rien ! Et je suis heureux de vous avoir lu. C'est ma jeunesse que je retrouve avec Apollinaire. Merci.

la miff

22/03/2021 à 15:36

je pense pas ca me fatigue

le bg du 667

28/09/2022 à 14:32

apollinaire

de ses grands airs

est un bg

sous estimé

guillaume

vrai homme

défend

la ce-fran

shesh merci maes

simone

04/06/2023 à 12:43

une page concise qui honore la memoire d'une grande figure de la poesie. merci.