“Tel est mon caractère, telle est ma nature”, Germaine de Staël

« C’est une jouissance enivrante […] que de remplir l’univers de son nom, d’exister tellement au-delà de soi qu’il soit possible de se faire illusion sur l’espace et la durée de la vie… » De l’influence des passions sur le bonheur de l’individu et des nations, Germaine de Staël, 1796.

Le 03/07/2017 à 09:39 par Audrey Le Roy

Publié le :

03/07/2017 à 09:39

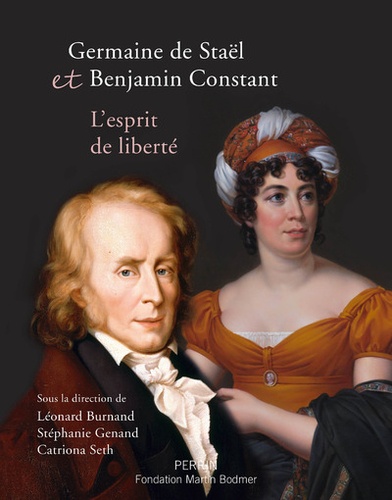

Voilà bientôt deux siècles que Madame de Staël est décédée. De nombreuses publications lui sont consacrées cette année pour nous aider à mieux cerner cette femme haute en couleur. Parmi celles-ci, je me suis concentrée sur trois : Madame de Staël ou l’intelligence politique, recueil précieux de correspondances présenté par Michel Aubouin, historien, et publié chez Omnibus ; Madame de Staël, biographie signée Ghislain de Diesbach, publiée chez Perrin et Germaine de Staël et Benjamin Constant – L’esprit de liberté (Perrin), sous la direction de Léonard Burnand, Stéphanie Genand et Catriona Seth, beau-livre publié à l’occasion de l’exposition du même nom, présentée à la Fondation Martin Bodmer (Suisse) du 20 mai au 1er octobre 2017.

Les premiers adjectifs qui viennent en tête, après la lecture de ces livres, pour qualifier Germaine de Staël sont : ambitieuse, capricieuse, orgueilleuse, tyrannique, précieuse (ridicule ?), bavarde, fatigante, mais aussi charismatique, brillante, passionnée, attachante, volontaire et, contre toute attente, fidèle. Fidèle à elle-même, fidèle en amitié, et même fidèle en amour. Bien qu’ils furent multiples ses amants, elle les a tous aimés, parfois même plusieurs en même temps.

Elle en a usé des amis ! Talleyrand dira que, « pour connaître le prix d’un pareil repos d’esprit, il faut avoir vécu un mois dans la même maison que Mme de Staël », ou encore « depuis le départ de notre amie, écrit Schiller à Goethe, il me semble que je relève d’une grave maladie. »

Une jeunesse des plus confortables

Germaine de Staël, née Louise Necker le 22 avril 1766, est passionnée, naturelle, sans filtre. Fille de Suzanne et Jacques Necker, elle a été élevée par un couple dont l’amour « résistera à bien des tempêtes » et qu’elle prendra en exemple sans jamais pouvoir l’atteindre. Enfant unique, sa mère mettra en elle tous ses espoirs. Femme instruite, Suzanne Necker a une addiction pour l’écriture et l’art de la correspondance, addiction qu’elle communiquera à sa fille.

Il est impensable pour cette mère que sa fille ne devienne pas un esprit brillant et, à cette fin, la petite Louise recevra une éducation extrêmement stricte, « bourrant son cerveau des connaissances les plus variées. » Elle étudiera les sciences, l’anglais, les mathématiques, la théologie et bien sûr les lettres, sans oublier la musique et la danse. Suzanne tient un salon où tous les intellectuels du moment sont présents. Discussions politiques, philosophiques et littéraires s’y enchaînent sous le regard fasciné de la jeune fille – comme la sanguine réalisée par Carmontelle nous le montre – dont ça n’est pourtant pas la place. Tant est si bien que Louise Necker finit par tomber malade, ce qui la contraint à un repos forcé et à l’air plus pur de la campagne.

À vingt ans, Louise n’est pas ce que l’on pourrait appeler une belle femme, mais quand on a du charisme on peut se passer de beauté, quand on est la fille du grand Necker et seule héritière de sa fortune aussi ! Il est temps de penser à la marier et ses parents vont se montrer très exigeants. Son futur mari devra être protestant et donc étranger, pour autant il devra vivre à Paris, avoir une belle position sociale, un ambassadeur ferait l’affaire, sa fortune par contre ne sera un aspect important.

Le candidat qui semble idéal est le baron de Staël, suédois, protestant, il « a une belle figure, de grosses dettes et la réputation d’être aimé des femmes, ce qui laisse espérer que, par un juste retour des choses, il aimera la sienne. » Mais les prétendants sont nombreux, jusqu’au beau Fersen qui semble avoir caressé l’idée d’épouser la fortune des Necker. L’heure est grave, surtout pour Marie-Antoinette, qui entrera dans le jeu des négociations entre la Suède, la France et Necker pour faire du baron de Staël l’ambassadeur de Suède en France.

Après de nombreux rebondissements diplomatiques, le 14 janvier 1786, Louise Necker épouse son baron et devient, pour la postérité, Germaine de Staël.

L’entente sera cordiale entre les époux qui se croiseront plus qu’ils ne vivront ensemble, « de tous les hommes que je n’aime pas, c’est celui que je préfère » dira Madame de Staël. De ce mariage naîtront officiellement cinq enfants. Concrètement plutôt deux, morts en bas âge. Le comte de Narbonne (lui-même probablement bâtard de Louis XV) serait le père de Louis-Auguste, né en 1790 et de Mattias, né en 1792. Quant à Albertine, née en 1798, elle serait la fille de Benjamin Constant, le fait qu’elle soit rousse comme lui ne prouve cependant rien…

En politique comme en littérature, l’amour n’est jamais loin

Narbonne sera le premier amour extraconjugal recensé. Ils se sont certainement rencontrés pendant l’hiver 1788-1789. Dans l’esprit de Germaine, « l’amour et l’ambition se confondent » ainsi elle fera tout pour lui obtenir un ministère en harcelant littéralement Barras. Ministère qu’elle finira par obtenir, Narbonne deviendra ministre de la guerre en décembre 1791. Supposons tout de même qu’il y avait d’autres motifs que l’angoissante pression de Madame de Staël, contrer les ambitions de La Fayette par exemple… .

Germaine de Staël est en amour comme elle est en tout, excessive ! Elle cherche « un homme fort qu’elle puisse dominer, problème insoluble qui la tourmentera jusqu’à la fin de sa vie. » Sa relation avec Narbonne tombe en pleine Révolution française, on a vu mieux pour vivre une histoire d’amour stable, en aurait-elle voulu de toute façon ? Tout en ayant toujours son bel amoureux en tête, elle n’en oublie pas pour autant qu’elle a un rôle à jouer dans les événements qui secouent la France. Pour elle, ainsi que pour ses proches amis, le modèle à mettre en place est celui de l’Angleterre, à savoir une monarchie constitutionnelle.

Bien sûr son gouvernement en reviendrait à des gens d’esprit, si possible à ses amis et à elle. Le peuple ne fait pas partie de ses préoccupations premières. Mais, hélas pour tout ce petit groupe, tout ne se passe pas comme ils le veulent, la Révolution devient incontrôlable comme elle l’écrira dans son livre, De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations : « La postérité aura de la peine à concevoir ce que c’est qu’une nation tout entière menacée de l’échafaud » ou encore « qui oserait prostituer le nom de la douleur, après ce que nous avons souffert ? » Car avant de penser à la future constitution à donner à la France, il faut penser à survivre à une période où tout le monde est suspect.

Elle ne manquera pas de courage et de nombreuses personnes auront la vie sauve grâce à elle, en commençant pas son cher Narbonne qu’elle va réussir à faire passer en Angleterre. Elle pourra ensuite, grâce à Tallien qui lui a fourni de faux passeports, se rendre à Coppet, en Suisse, résidence familiale achetée en 1783 par Necker.

Elle en Suisse, Narbonne en Angleterre. Voilà qui la chagrine presque plus que la condition de la France. Il lui doit la vie, elle va lui faire savoir ! Elle va l’obliger à lui écrire de longues lettres régulières, ce qui va finir par exaspérer cet homme qui refait sa vie outre-Manche. Des lettres, il en enverra de moins en moins ce qui lui vaudra de nombreux reproches, de l’apitoiement, du chantage, aux sentiments puis au suicide, elle tentera également de le rendre jaloux. Toutes ces tentatives désespérées pour retenir l’homme qu’elle aime n’auront pour résultats que de le faire de plus en plus fuir.

Ce schéma sera le même pour quasiment tous les hommes dont elle va tomber amoureuse, avec, évidemment, les mêmes résultats.

Pour autant, Madame de Staël, si elle fait croire au suicide, n’y pense guère et pendant qu’elle inonde Narbonne de reproches, elle se console dans les bras du comte Ribbing. Dont l’issue sera identique qu’avec Narbonne, ainsi que, plus tard, avec Prosper de Barante, dom Pedro de Souza, Maurice O’Donnel et quelques autres. Elle envoie systématiquement de « longues et tumultueuses lettres dont elle a malheureusement le secret, lettre plus propre à effrayer son destinataire qu’à le séduire. »

Des rencontres permanentes

Un va tout de même prendre une place plus importante. En 1794, elle rencontre Benjamin Constant, « c’est, sinon, un coup de foudre, une double illumination sur le plan de l’âme et de l’esprit ».

C’est également en 1794 qu’elle va écrire Réflexions sur la paix, adressées à M.Pitt et aux Français. La chute de Robespierre lui rend espoir, elle se persuade qu’une nouvelle ère va naître. Une ère où elle va enfin pouvoir jouer un rôle politique majeur. Germaine de Staël est profondément républicaine, elle souhaite un système représentatif ; est contre le partage des richesses, mais pour que tout le monde devienne riche, ce qui éviterait que l’on touche à son patrimoine ; est pour la liberté de la presse ; pour une religion forte, la sienne, bien sûr ! Et enfin, comme depuis toujours, que le pouvoir revienne aux intellectuels… enfin, ceux qu’elle juge dignes de cette appellation.

Un certain Bonaparte, qui s’apprête, encore dans l’ombre, à prendre le pouvoir, ne l’entendra pas de cette oreille.

Et pourtant il lui plaisait ce Bonaparte à Germaine de Staël. Elle voyait en lui son égal… hélas ce sentiment n’était pas réciproque. Elle lui écrira, lui dira son admiration, mais rien n’y fera, Bonaparte se méfiera toujours de cette intrigante qui parle trop et qui s’occupe de ce qui ne la regarde pas. Afin de mettre plus de chances de son côté, elle aidera Talleyrand, qui s’ennuyait aux États-Unis, à devenir ministre, pensant qu’il pourrait lui rendre alors de grands services, mais « si Mme de Staël a fait un ministre, elle fera bientôt un ingrat, car, lorsque ses rapports avec Bonaparte se gâteront, Talleyrand oubliera complètement ce qu’il lui devait et, pour ne pas encourir la disgrâce du maître, cessera même de la voir. »

Ces déboires avec le Directoire ne l’empêchent pas de penser à ses histoires de cœur. En 1796, Benjamin Constant est enfin arrivé à ses fins, Germaine devient sa maîtresse. Elle lui fera mettre sur papier les termes de son engagement pour être certaine qu’il ne fasse pas comme Narbonne ou Ribbing. Le 8 juin 1797 naît Albertine, future princesse de Broglie dont Lamartine chantera les louanges. Cette relation sera tumultueuse, mais durera, certainement grâce ou à cause, d’un certain manque de courage de Benjamin qui mettra plus de dix ans à la quitter. En effet, il épousera en 1808 Charlotte de Hardenberg, mariage qui sera dans un premier temps secret afin que sa tyrannique maîtresse ne l’apprenne pas. Courageux le garçon !

L’exil

En 1802, Germaine de Staël publie Delphine, sur fond de tragédie amoureuse, elle remet en question les décisions politiques du moment, chante les grâces de l’Angleterre, se prononce pour le divorce, met en exergue les valeurs du protestantisme, etc. Tout le monde reconnaît en Delphine les traits de caractère de Madame de Staël. Plus surprenant, Talleyrand est reconnu sous ceux de Madame de Vernon, ce qui lui fera dire : « Oui, Mme de Staël nous a tous deux déguisés en femmes ». Ce livre, on s’en doute, ne sera pas du goût de Bonaparte. En 1803, elle reçoit l’ordre de son exil. Elle doit rester, au minimum, à 40 lieues de Paris, soit environ 200 kilomètres. Exil qui ne prendra fin qu’avec la Restauration malgré les nombreuses, très nombreuses, sollicitations de la concernée.

De retour à Coppet, la vie s’organise entre les orages amoureux et les conversations éclairées. Le premier « Groupe de Coppet » se constitue de Charles-Victor de Bonstetten, philosophe suisse ; de Sismondi, historien, essayiste et économiste suisse ; de Schlegel, philosophe allemand et de Benjamin Constant, le tout chapeauté par Madame de Staël. Ce cercle s’élargira en fonction des rencontres et des voyages des uns et des autres. Coppet sera le lieu de résistance intellectuelle de l’Europe.

En 1807, Germaine de Staël publie son deuxième roman, Corinne. Mi-intrigue sentimentale, mi-livre sur l’Italie, il donne les bases du romantisme à la française. Son succès est immédiat et international. Plus tard, à Sainte-Hélène, il tombera des mains de Napoléon qui ne voit en Corinne que le reflet de son auteur.

Les dernières années d’éclat

Fraîchement séparée de Benjamin Constant, elle épouse secrètement, en juin 1808, Albert Jean Michel dit John Rocca, de vingt-deux ans plus jeune qu’elle. Tout aussi secrète sera sa grossesse. Elle accouche en avril 1812, à 46 ans, d’un garçon baptisé Louis-Alfonse et enregistré comme fils de « Théodore Giles, de Boston, et de son épouse Henriette ».

En 1810, elle revient sur le devant de la scène avec un essai intitulé De l’Allemagne. Cet essai, où il n’est pas question de l’Empire français, mais de la beauté de l’étranger, heurte évidemment Napoléon qui le fait saisir et détruire. Mais un manuscrit « survécut par miracle et parut en Angleterre trois années plus tard. En 1814, on se l’arrachait dans Paris. » Il est considéré comme la « Bible du romantisme français »

Elle part en 1812 faire un voyage en Russie comme pour narguer Napoléon qui la suit de très près. Et comme à chaque fois qu’elle se rend quelque part, « Mme de Staël est plutôt regardée comme une curiosité, dont on espère un divertissement de choix, que prise pour ce qu’elle est : une femme supérieure, à laquelle il est difficile de s’égaler. »

En avril 1814, Napoléon abdique. Germaine de Staël peut de nouveau se rendre dans sa chère ville de Paris. Mais contre toute attente, elle prend son temps avant de s’y rendre et n’y reste que deux mois. La levée de l’interdiction rendrait-elle Paris moins désirable ? Cela n’est rien, elle ne va pas attendre longtemps avant de reprendre la route de l’exil. Napoléon revient ! Mais cette fois-ci, il la réclame à Paris, peut-être conscient qu’il vaut mieux surveiller de près ce bel esprit. Il lui propose de travailler à la nouvelle constitution. Droite dans ses bottes, Germaine refuse, « il s’est passé de constitution et de moi pendant douze années », comprenez, il pourra bien s’en passer encore. Benjamin Constant, lui, ne montrera pas la même droiture.

Le 10 octobre 1816, elle officialise enfin son mariage avec Rocca et récupère par la même occasion son enfant. Le 12, elle fait son testament. « L’approche de la mort ne l’effraie pas, mais la vieillesse lui fait terreur. »

Le 21 février 1817, elle est victime d’une attaque d’hydropisie, alors qu’elle est à Paris, et dont elle ne se remettra jamais vraiment. Toujours éveillée intellectuellement, elle recevra ses invités alitée pendant les derniers mois de sa vie. Elle meurt le 14 juillet 1817.

Ghislain de Diesbach - Madame de Staël - Editions Perrin Coll. Tempus - 9782262038120 - 12€

Germaine de Staël et Benjamin Constant, l'esprit de liberté - Sous la dir. L. Burnand, S. Genand, C. Seth - Editions Perrin - 9782262070120 - 35€

Michel Aubouin - Madame de Staël ou l'intelligence politique - Editions Omnibus - 9782258142671 - 21

Madame de Staël ou l'intelligence politique

Paru le 04/05/2017

415 pages

Presses de la Cité

21,00 €

Madame de Staël

Paru le 24/02/2011

829 pages

Librairie Académique Perrin

12,00 €

Germaine de Staël et Benjamin Constant, l'esprit de liberté

Paru le 04/05/2017

206 pages

Librairie Académique Perrin

35,00 €

Commenter cet article