Clowes explore les années 60 à travers les yeux de Monica

Le dernier roman graphique de Daniel Clowes, Monica (trad. Jacques Binsztok, Delcourt), s’ouvre sur deux soldats de l’armée américaine. Perdus dans la guerre du Vietnam, Johnny et Butch fument une cigarette tandis que sifflent les balles et explosent les obus de mortier. Les années 60, dans ce qu’elles ont de plus décorrélé du monde : des militaires, embarqués dans un conflit, totalement hors du temps…

Le 15/11/2023 à 11:49 par Nicolas Gary

0 Réactions | 573 Partages

Publié le :

15/11/2023 à 11:49

0

Commentaires

573

Partages

À 62 ans, on a le droit de ne plus s’emmerder avec un respect trop scrupuleux des faits : Clowes ouvre ainsi son récit avec deux gars, un peu innocents, qui se battent avec l’impression de rejouer la Seconde Guerre mondiale. « The Times They Are A-Changin' », chantait Bob Dylan, en 1964, sauf que personne ne leur a dit, alors ils se battent, la fleur au fusil — ou presque.

Monica ne traite cependant pas de la guerre, pas directement : c’est une époque qui est au cœur du récit, et plus spécifiquement Monica. Fille de Penny, mère célibataire, parce que Johnny, son mari, fait la guerre au Vietcongs, le roman graphique raconte en réalité ce que fut l’existence de cette enfant, à cette époque, dans ce contexte. Et pour traverser le temps, au fil de neuf chapitres, Clowes explore la relation complexe qu’il a entretenue avec sa mère.

Une femme remarquable, certes, mais distante dans son rôle de parent. Mélangeant fiction et éléments autobiographiques, il déroule alors faisceau de réflexions sur ces années 60, baignant dans une contre-culture confuse. Le tout avec Penny, inspirée de sa mère, dont il reconstitue le parcours — alors qu’elle l’a abandonné durant son enfance, pour rejoindre une secte.

Pour aborder pleinement ce récit, ActuaLitté a demandé à Thomas Jacquart, directeur du réseau de librairies BDfugue de choisir et détailler une planche au sein des 106 pages. Évidemment, il ne nous a pas écoutés : il a opté pour une double page.

La Genèse, façon Clowes

Pour Scott McCloud, essayiste et auteur, « la bande dessinée est l’art invisible, l’art de l’ellipse entre les cases ». Choisir cette double planche d’ouverture illustre parfaitement cette notion : d’abord, parce qu’elle fait écho à la plus célèbre ellipse du cinéma, celle de 2001, l'Odyssée de l’Espace. Stanley Kubrick effectue un saut dans le temps, qui part de l’aube de l’humanité, avec l’invention de la violence, à l’année 2001, où débute son récit de science-fiction.

Cinématographique, donc, cet alignement de vingt cases sur deux planches retrace par bonds successifs toute la théorie darwinienne de l’évolution des espèces : elle débute certes tardivement, à l’Édiacarien, soit 570 millions d’années avant notre ère. En regard des 4,567 milliards d’années qui nous séparent de la création de la Terre, ce jaillissement de l’existence s’amorce avec des animaux inertes, qui peuplaient les profondeurs océaniques. Peut-être préférait-il attendre que la température se refroidisse un peu.

Il s’arrête cependant quelques décennies avant Kubrick, car le récit se concentre sur Monica : déjà, il signifie que son héroïne s’inscrit dans l’histoire de l’univers. Elle n’en est pas la finalité (encore que…), mais un maillon de plus, parmi les quelque 3 milliards d’habitants, à l’époque.

Au commencement, la vie...

Deux pages, et un modèle du genre : chaque saynète illustre un événement marquant, d’abord de la planète et de sa faune – les amphibiens, 400 millions d’années, puis les dinosaures, 200 millions plus tard et leur extinction après la chute d’un astéroïde hors norme, voilà 66 millions d’années. Des séquences séparées par des bonds de géant, avant de découvrir Homo habilis, notre ancêtre aux 2,8 millions d’années.

Puis tout se précipite, souvent à travers la violence, comme le soulignait Kubrick : l’histoire de l’humanité s’enclenche, autoréférencée et alimentée par la connaissance que chaque lecteur apporte. Les Égyptiens, et les images véhiculées de grandeur et de violence à l’égard des peuples israélites, puis la crucifixion du Christ, devant le regard de soldats romains.

Cette accélération se reflète d’ailleurs dans la structure même des pages : le gaufrier — la disposition des cases dans la page — montre un resserrement de l’Histoire. D’une première partie où quatre vignettes se succèdent (un balayage de plus de 350 millions d’années), on passe à un découpage en six, qui en couvre 225 millions. La brisure est là. La seconde page reprend cette disposition en six vignettes, avec la même régularité, mais s’ensuivent neuf cases.

Le moule à gaufre est brisé, permettant à Clowes de faire sa propre tambouille (ça m’a ouvert l’appétit, tout cela).

Peste, invasion ou colonisation, conflits religieux, guerre de Sécession, guerres mondiales, Hitler, qui a droit à sa case propre, et la bombe H larguée sur Hiroshima, l’assassinat de Kennedy : heureusement, ce déroulé d’horreurs s’entrecoupe de quelques précieux passages où l’humain s’élève. Ce sera le Hamlet de Shakespeare, Little Richard ou encore l’envoi de la sonde Luna 2, par l’URSS en 12 septembre 1959, sur la Lune…

Tout cela pour aboutir une ultime case, illustrant dans un clin le règne de l’entertainement américain : The Beverly Hillbillies, série racontant l’aventure de la famille Clampett qui trouvera du pétrole sur leur terrain, en tirant sur un lapin. Ils déménageront en Californie, quittant les Ozarks pour un manoir de millionnaires qu’ils sont devenus. Parfaite illustration du désastreux rêve américain…

Un rythme fulgurant, sans recourir au moindre phylactère : le silence est de mise face au vertige de cette épopée du Vivant. Pas un mot, pas un son.

Un dessin ancré dans le temps

Clowes a ce trait propre à l’école de la BD indépendante des bébés boomers, comme Chris Ware ou Charles Burns, et tant d’autres qui nous ont marqués depuis, la liste serait très longue. Il accentue cette ligne claire malaisante qui emprunte aux angoisses de la génération X, tout en répercutant les caractéristiques si reconnaissables.

En jouant sur des couleurs primaires très tournées vers le pop art, il ancre plus encore cette frise chronologique dans les Sixties. Le voici dans le sillage des titres que publiait EC Comics, éditeur américain des années 40 et 50 spécialisé dans la BD de genre : horreur, SF, guerre, enquêtes policières ou romances...

Neuf récits empruntent l’ensemble des codes de ces genres iconiques, pour narrer le parcours de Monica — dont l’existence ne va pas sans rappeler celle de l’auteur.

« C’était comme si j’avais presque élevé un enfant que je comprenais. On façonne souvent des personnages, on les perçoit à différentes périodes, adultes ou adolescentes, et l’on imagine leur éducation, mais nous ne les connaissons pas véritablement. Dans le cas présent, j’avais l’impression d’avoir vécu chaque minute de sa vie d’enfant : d’une certaine manière, j’entretenais avec elle une véritable connexion, en tant qu’être. » (Daily News)

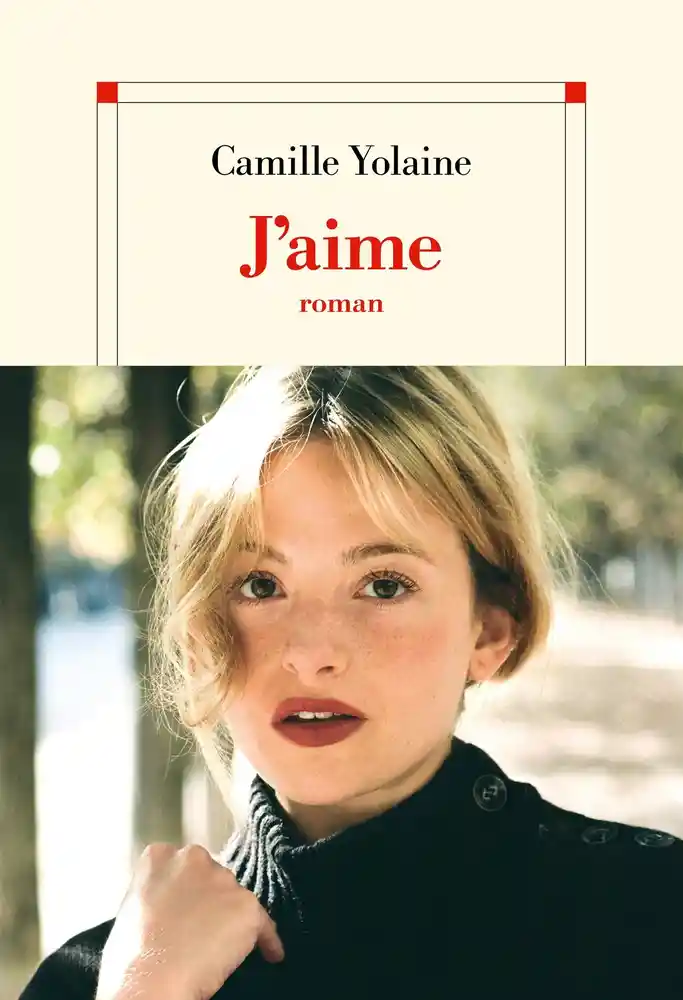

Photographie : Monica, de Daniel Clowes

La Bibliothèque de Daniel Clowes - Monica

Paru le 02/11/2023

106 pages

Delcourt

21,90 €

Plus d'articles sur le même thème

António Salazar, le "Moine-Dictateur"

António de Oliveira Salazar est le plus méconnu des dictateurs de la première moitié du XXe siècle occidental. Le plus mystérieux aussi. À l'occasion des 50 ans de la Révolution des Oeillets qui mis à bas le régime qu'il a bâti sur les décennies, retour sur le « moine-dictateur »...

25/04/2024, 18:33

Les imbuvables de Julia Wertz : la sobriété en rotant

Une autrice de BD qui vit seule à New-York dans un demi sous-sol peut-elle arrêter de boire ? A priori, le pari n'est pas gagné et le parcours qui mène vers la sobriété semble semé d'embûches. Julia Wertz, qui parvient à rendre passionnant tous les sujets qu'elle aborde, prolonge son travail autobiographique avec ce récit qui passe aussi bien par les égouts ou la jungle, que par les quartiers les plus reculés de la mégapole américaine. C'est drôle, c'est touchant, c'est d'une sincérité aussi désarmante qu'un pet au milieu d'une discussion émouvante. A ne pas manquer.

25/04/2024, 09:01

Idaho, de l'ennui et un mystère jamais résolu

Après le décès de sa mère, quand son père a décidé d’aller habiter en Écosse avec son frère, Ann a choisi de quitter l’Angleterre où ses parents s’étaient installés. Ils avaient quitté l’Idaho où Ann était née et où son père avait échappé à un terrible accident dans une mine près de Kellog dans le nord de l’état.

23/04/2024, 21:59

De l'amour des chiens et autres réalités de la vie

Caracas, capitale du Venezuela. Le pays est en crise, tant et si bien que plus aucune issue de sortie ne semble exister. Alors les habitants de la ville se saisissent de leurs affaires et quittent tout ce qu’ils ont connu, espérant une vie meilleure ailleurs. Pour remplacer les êtres humains, les chiens abandonnés emplissent les rues. Si les hommes peuvent décider de leur destin et s’éloigner de la corruption et de la douleur, que peuvent faire tous ces chiens sans amour ?

23/04/2024, 21:58

Pascal Fioretto et la littératchure d'Annie Ernaux : pastiche et petit (rire) jaune

Habitué des pastiches, Pascal Fioretto s’en est encore donné à coeur joie face aux traits d’écriture et à l’ethos d’écrivaine qu’on relie à Annie Ernaux. Pour les fins connaisseurs de l’oeuvre de la Prix Nobel 2022, le rire devient vite irrépressible.

22/04/2024, 09:40

Monsieur Méchant va détruire la terre : vacances d'abord, extermination ensuite

Monsieur Méchant dirige une terrible organisation qui est en train de planifier la destruction de l’humanité. Mais dès qu’il passe en mode “off”, il part en expédition pour découvrir la culture humaine et vivre sa passion pour les pandas. Un slice of life tous publics rempli de douceur et de mignonnerie.

18/04/2024, 12:19

Crime de Moulismes. Qui travestit la réalité ?

Christine Ribardière, connue pour ses traductions, sort aux éditions La Geste, son premier roman dans la collection Le geste noir, Meurtre en Montmorillonnais. Roman policier, vous l’aurez deviné, qui nous entraîne de la campagne poitevine à La Rochelle, d’où Georges Simenon semble surveiller, d’en haut, l’avancée de l’enquête.

18/04/2024, 09:41

Des femmes guettant l'annonce : la quête de l'impossible IVG

Elles sont trois et elles se lancent sur les routes du Maroc à la recherche de l'impossible ou presque : un lieu pour avorter en toute sécurité. Il y a Lila, enceinte pour la première fois, Malika, déjà mère de cinq enfants et Nisrine, féministe militante, qui a décidé de se retrousser les manches pour les aider dans leur quête au résultat improbable. D'étape en étape, elles devront faire face à tout ce que le patriarcat musulman peut imaginer comme obstacles à dresser en travers de leur route.

16/04/2024, 10:54

L’avenir est-il à Termush ?

Une apocalypse nucléaire : tout commence par là. Ou plutôt, juste après cette catastrophe qui a décimé des villes entières. Parmi les lieux épargnés, la station balnéaire de luxe de Termush. C’est ici qu’une poignée de personnes fortunées ont décidé de s’installer, pour vivre dans ce monde d’après. Avec des abris anti-radiation au sous-sol et un fonctionnement millimétré pour empêcher un quelconque souci, voilà un lieu rêvé… Quoique.

15/04/2024, 16:17

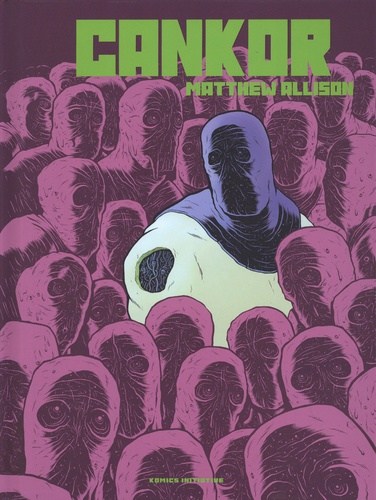

Cankor : trash, chaotique, dérangeant... mais incontournable

Dans le paysage du comics, Matthew Allison se distingue par une approche bien singulière, avec Cankor, publié initialement en 2016 et désormais disponible dans une traduction de Virgile Iscan, chez Komics Initiative. Un crowdfunding amplement réussi en janvier dernier et voici que ce périple, qui oscille entre métaphysique, techno-thriller et détournement des codes, débarque dans un fracas tant visuel que narratif.

15/04/2024, 09:49

Vous étiez un monde, de Christine Guinard

Sous ce beau titre, Christine Guinard révèle l’intention première de ce recueil : une lutte mot à mot contre la désagrégation, celle de la réalité, et surtout l’autre, beaucoup plus douloureuse, celle de la conscience. Renouer avec un Tout condamné à disparaître, trouver une voie propice à la renaissance et à l’amour à travers un dépouillement essentiel, voilà qui nous renvoie à l’une des ambitions premières de la littérature.

11/04/2024, 14:50

Le crime, plus dark dans les bas-fonds d'internet

Novembre 2018. Devant la caméra de DreamNet, Hanna/KandyKroosh a commencé sa soirée. Comme ses collègues dans les studios adjacents, elle engage un chat avec des utilisateurs, habitués ou pas, qui paient en « jetons » pour obtenir d’elle des images de plus en plus croustillantes : rapidement l’objectif des 1000 jetons pour du topless est atteint aussi propose-t-elle une « surprise à venir » pour que continuent les enchères ! Faut bien gagner sa vie !

11/04/2024, 10:57

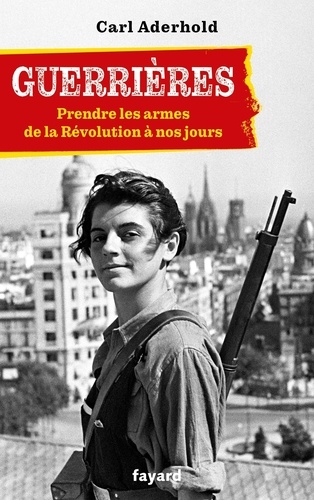

Guerrières : ces femmes qui ont pris les armes

Autant le dire, il y a des livres d’histoire qui vous tombent des mains, et d’autres, comme celui que vient de faire paraître l’historien et romancier Carl Aderhold, qui vous passionnent, parce qu’ils sont un savant dosage entre analyse, explications et anecdotes illustratives qui satisfont notre penchant pour les aventures. Le sujet de son ouvrage est étrangement neuf, car si beaucoup de chercheurs se sont penchés sur la situation des femmes à l’arrière pendant les guerres, peu ont osé aborder le destin des femmes-soldates. Chronique par Hervé Bel.

11/04/2024, 10:34

Dans les Ténèbres, il existe des livres qui vous veulent littéralement du mal...

Magie, créatures malfaisantes, humains servant de garde-manger... Book of Shadows réunit plusieurs figures de l'univers Valiant pour lutter contre un ennemi sacrément maléfique. Heureusement que nous, pauvres mortels, sommes sous bonne garde...

11/04/2024, 09:28

Il y a longtemps que je t'aime : l'amour est une île déserte

C'est l'histoire d'un naufrage, celui de la passagère d'une croisière qui s'échoue sur une île luxuriante. Seule parmi les plantes exotiques et les espèces sauvages, elle doit s'inventer une routine pour survivre. Seule ? Peut-être pas autant qu'elle le croit, car sur cet îlot perdu au milieu de l'immensité marine vit aussi un jeune sauvageon, moins farouche qu'il n'y paraît à première vue.

10/04/2024, 10:26

Pauline ou l'enfance, voyage dans les souvenirs

Pauline ou l’enfance... voici un voyage qui mêle l'intime à la nostalgie, entre Saône-et-Loire et Normandie. Les paysages de l’enfance succèdent aux souvenirs qui façonnent une vie et reviennent en mémoire. Dans ce second roman, Philippe Bonilo imagine une ode où la simplicité des petites choses, gravées dans la mémoire, se changent en instants suspendus...

10/04/2024, 10:12

Jean Genet : merde, complot et sainteté

Rédigé il y a plus de 80 ans dans la prison de Fresnes, Héliogabale marque l’entrée de Jean Genet dans l’écriture dramatique. L’écrivain-taulard se sert de la figure de l’empereur romain pour développer les thèmes qui lui sont chers : la déchéance, l’abject, la lâcheté, la saleté, la merde.

09/04/2024, 15:55

Yokohama Station Fable : et tout le Japon fut recouvert par une gare

Et si une gare monstrueuse recouvrait la totalité du Japon ? Ce manga de SF confinant à l’absurde nous plonge dans une surprenante dystopie remplie d’escalators et de contrôleurs de quais. Une ambiance pour le moins unique, oppressante et pleine de mystères.

09/04/2024, 10:40

Tout le monde cherche son Kafka

Bien sûr, ce livre mérite tous les superlatifs possibles : merveilleux, fantastique, formidable. En s’appuyant sur le sous-titre, une enquête littéraire, on pourrait constater en quelques phrases l’incroyable aventure des manuscrits de l’auteur, qui pourtant voulait qu’ils soient détruits par le feu. Cependant, J’irai chercher Kafka de Léa Veinstein, publié par Flammarion, est peut-être bien plus encore une histoire de quêtes que d’enquête littéraire.

09/04/2024, 10:12

"Les vraies raisons de l'émancipation des femmes"

Ce livre, Féminicène de Véra Nikolski, s’appuie sur une épistémologie déclarée. Les relations entre les femmes et les hommes sont visées dans la réalité sociétale et économique des différents moments historiques. Le point de vue est celui de la science : observer ce qui se passe et le dire. Quitter les appréciations morales, la pesée infinie (et bien souvent tendancieuse) des « dominations », des « exploitations ». Par Orélien Péréol.

03/04/2024, 17:22

Marcher sur Le fil

Quarante ans : voilà à peu près ce qui nous sépare du début de l’épidémie de sida, qui a frappé tant de personnes. Un épisode ravageur, en France et ailleurs. Et voilà que, comme d’autres avant lui, Christophe Bourdin apprend sa séropositivité. Une réalité dévastatrice, impardonnable… Surtout, une réalité qui le pousse à écrire.

03/04/2024, 11:48

Traits de génies... à la Renaissance

Lizzie Boubli, conservatrice en chef au Musée du Louvre, détachée au CNRS, nous invite à la genèse de la Renaissance artistique italienne, imaginez-vous donc ! Vous allez toucher du doigt les créations de purs génies, essayer de comprendre comment sont nées les œuvres de Michel-Ange, de Raphaël, du Titien, de Véronèse, de Léonard de Vinci ou encore de Dürer, qui, certes accordons-le, n’était pas très italien...

02/04/2024, 10:08

Arnaldur Indridason : meurtres en puzzle à Reykjavik

Pour cette cinquième enquête de Konrad, Arnaldur Indridason n’épargne pas son lecteur. Au cœur de Reykjavik, la grisaille, le froid, la neige, les tempêtes rivalisent avec la maltraitance d’enfants, ou le cancer qui a emporté son épouse. Ancien policier passablement obsessionnel, son aventure n’offre que peu d’occasions de sourire. Ambiance résolument sombre… sur fond d’homophobie violente.

01/04/2024, 15:24

Pourquoi Taxi Girl est le groupe français le plus romantique

À l’époque de Téléphone et Trust, un groupe de jeunes de 20 ans explose avec un tube, Cherchez le garçon, titre queer et non-binaire avant l’heure. Plus qu’une énième proposition new wave en ce début des années 80 post-punks, Taxi Girl ressemble à Rimbaud et Verlaine mêlés. Mirwais, le guitariste du groupe, raconte ces années chaotiques, celles de la naissance du « meilleur groupe du monde ». Et le pire, c’est qu’il a raison…

01/04/2024, 08:00

Pacôme Thiellement et Bertrand Mandico font leur cinéma de l'âme

Bertrand Mandico et Pacôme Thiellement se connaissent depuis un petit moment. Le premier est un cinéaste et plasticien tranchant, esthète, concentré, et aux castings de ses trois long-métrages entièrement féminins (sauf Christophe Bier). Le second un exégète torturé, obsessionnel, pop et mage. Les frères cheveux sont surtout des grands créatifs devant l’éternel. Le premier est plus chaud, le second plus liquide. L'un crée des images, l'autre monte des textes.

29/03/2024, 17:11

Vie et mort de Grâce Modave : Le Passager d'Amercoeur

Hervé Bel anime dans nos colonnes le rendez-vous (presque) hebdomadaire des Ensablés. Mais il arrive aussi que notre ami écrivain se plonge dans les ouvrages de ses contemporains. Voici sa lecture du dernier ouvrage d’Armel Job, Le Passager d’amercoeur.

28/03/2024, 08:02

Karl Kraus, figure Intransigeante du combat des mots

À l'occasion des 150 ans de la naissance de l'important Karl Kraus, les éditions de l'Herne rééditent leur numéro 28 de 1974, dirigé par l'essayiste et traductrice disparue en 2022, Eliane Kaufholz. La citation mise en exergue dans le bandeau de ce riche ouvrage rend bien compte de la puissance krausienne : « La tragédie tire son origine du refus d'obtempérer. »

27/03/2024, 17:22

Par-delà la neige et le froid...

Un hiver froid, glacé même, uniformément blanc, au sol et dans le ciel, comme seules semblent savoir le faire les chaînes montagneuses du Montana. Nous voilà transportés dans les dernières années d’un XIXe siècle où la loi des hommes, qui se cachent derrière les volontés (prétendues) de Dieu, est fort expéditive et peu encline à prendre en considération tout élément qui pourrait être présenté au titre de la défense de celui ou celle qui est d’abord condamné...

27/03/2024, 17:11

Au bout de La Route, au bord du précipice

Un grand roman adapté par un grand bédéiste donne-t-il forcément une bande dessinée magistrale ? Impossible de généraliser, mais dans le cas de La route de Cormac McCarthy racontée en images et en bulles par Manu Larcenet, la réussite est indubitable. Elle provoque chez les lecteurs le même désespoir sidérant que l'œuvre originale. La grisaille et la crasse en plus.

27/03/2024, 12:17

L’Inconnue du portrait et ses secrets

« En 1910, Gustav Klimt peignit le portrait d’une très jeune femme, de trois quarts, cheveux lâchés, affublée d’un grand chapeau marron, une étole de fourrure autour du cou, les épaules dénudées. » Un portrait qui, on ne l’apprendra que plus tard, fut le seul et unique tableau repeint par Klimt. Sous cette couche supplémentaire de peinture, une femme à l’apparence toute autre. Plus d’un mystère existe autour de ce portrait, qui a disparu pendant près de 100 ans…

27/03/2024, 10:54

Dans l'Aveyron rural, une inquiétante disparition

Transférée dans le poste de police de Millau, dans le sud de la France, Sophie Cauchy enquête sur la disparition d'une adolescente nommée Jessica Borie. D’après ses parents, elle serait partie vivre dans une communauté isolée appelée La Bergerie après avoir quitté un squat à Nantes. Un départ en écho au parcours de Sophie : elle a plaqué la région parisienne et un couple toxique, pour se sauver…

26/03/2024, 09:28

“Découvrir la ville à partir de l’eau” : raconter Venise par ses lagunes

Le 28 février, lors d’une rencontre organisée à La Libreria, créée en 2006 par Florence Rault et Andrea De Ritis, on a parlé de Venise, mais pas de la Venise que l’on connait, avec Piazza San Marco, les touristes, les pigeons et les « gondoles » sur les canaux… On a parlé plutôt d’une Venise de lagunes, une terre de frontière interprétée comme une « petite Méditerranée » imaginée par les auteurs de la bande dessinée Le passeur de lagunes.

25/03/2024, 13:12

Le sang coule dans les rues de Madrid...

Jon Gutiérrez et Antonia Scott travaillent comme enquêteurs pour un projet gouvernemental secret appelé Projet Red Queen, consacré à l’investigation sur des crimes. Le décès d’une femme nommée Raquel Planas, découverte à son domicile de Madrid quatre ans plus tôt serait banal… si la capitale espagnole n’était pas en proie à une série de crimes violents, répandant une véritable terreur…

25/03/2024, 13:07

À la gorge : un contre-la-montre suffoquant

Une semaine pour prouver l’innocence d’un condamné : la chose semble impossible, surtout lorsque le dossier est clos depuis dix ans. Le meurtrier présumé menace : si, dans une semaine, son innocence n’est pas prouvée, il se suicidera. Victor Caranne, le héros des deux premiers romans policiers de Max Monnehay, sonne son retour dans une nouvelle enquête à haute teneur psychique.

25/03/2024, 12:40

Silver Surfer : dilemme cornélien et énergie cosmique

One-shot exceptionnel, Silver Surfer — L’Obscure clarté des étoiles porte déjà un titre emprunté au Cid de Corneille. Un oxymore qui résonne à 250 ans d’intervalle, loin de la puissance SF du dessin de l’Italien Claudio Castellini. Et pourtant, ce vers revêt soudain une dimension fantastique qui épouse parfaitement le projet éditorial remontant à 1996.

24/03/2024, 11:48

Autres articles de la rubrique Livres

Le surtourisme, une menace plus que jamais d’actualité

BONNES FEUILLES - « Les touristes ont longtemps été désirés et choyés. Mais en rangs trop serrés, ils ne sont plus accueillis à bras ouverts. Venise, New York, Barcelone ou Dubrovnik s’interrogent et réglementent. Et dans les villes comme en pleine nature, des quotas fleurissent.

28/04/2024, 08:00

L’art du "savoir-paraître" sur Linkedin et Instagram

BONNES FEUILLES - Dans son ouvrage innovant qui croise sociologie, littérature et philosophie, Guillaume Sibout explore l’image professionnelle de soi telle qu'elle se manifeste sur les réseaux sociaux comme LinkedIn et Instagram.

28/04/2024, 07:30

Un aspect méconnu de l’économie de marché : l'activité contributive

BONNES FEUILLES - Dans son livre novateur, Carole Lipsyc met en lumière un aspect méconnu mais fondamental de l’économie de marché : l'« activité contributive ». Cette notion défie les paradigmes économiques traditionnels en reconnaissant la valeur de la contribution humaine hors du cadre formel du travail rémunéré et du capital.

28/04/2024, 06:30

Quand la littérature belge s’inspirait des infrastructures souterraines

Dans le sillage de Victor Hugo et de ses explorations des égouts parisiens dans Les Misérables, où il révèle la complexité et l'importance cruciale des infrastructures souterraines, nous découvrons que les thèmes de l'urbanisme et de l'hygiène transcendent les frontières et les époques. La littérature belge, avec ses nuances propres, offre également des perspectives fascinantes sur les infrastructures urbaines, en particulier à travers des œuvres qui illustrent comment les villes façonnent et sont façonnées par leur environnement souterrain.

27/04/2024, 10:30

Le drame d'Oradour-sur-Glane : que s'est-il passé ?

BONNES FEUILLES - Dans son ouvrage poignant, Oradour s'est tu, l'historien Robert Pike explore le tragique destin du village français d'Oradour-sur-Glane. Le 10 juin 1944, ce village paisible près de Limoges a été ravagé par une division SS, entraînant la mort de 643 habitants.

27/04/2024, 09:00

La Mythologie viking par Neil Gaiman en bande dessinée

BONNES FEUILLES - L'adaptation en bande dessinée de La Mythologie viking par Neil Gaiman, qu'on en présente plus. Cette série en trois volumes plonge les lecteurs dans l'univers des mythologies scandinaves, thèmes chers à Gaiman et explorés dans son roman American Gods.

27/04/2024, 08:30

Des origines du sionisme au 7 octobre, La guerre sans fin

BONNES FEUILLES - Ce livre, écrit par Benjamin Barthe, Gilles Paris, et Piotr Smolar, tous trois journalistes au quotidien Le Monde, explore les événements marquants et les dynamiques du conflit israélo-palestinien à travers les dernières décennies.

27/04/2024, 08:00

Le Cycle de Syffe, orphelin devenu chef d'une troupe d'élite

BONNES FEUILLES - Le quatrième tome du Cycle de Syffe, série française de fantasy acclamée, continue. Après L'Enfant de poussière, La Peste et la Vigne, et Les Chiens et la Charrue, nous retrouvons le personnage de Syffe, un orphelin devenu adulte et chef d'une troupe d'élite.

27/04/2024, 07:30

Le pouvoir du Suricate : j'ai peur donc je fuis

BONNES FEUILLES - Pablo Servigne est un auteur et conférencier renommé pour ses contributions majeures à la collapsologie, un domaine qui étudie l'effondrement potentiel de notre société industrielle. Il a sensibilisé le grand public à ce sujet grâce à ses ouvrages à succès tels que Comment tout peut s’effondrer (Seuil, 2015) et Une autre fin du monde est possible (Seuil, 2018), qui ont tous deux remporté un large succès.

26/04/2024, 18:33

Entre Jeunes et Vieux, plus qu'un conflit générationnel : une guerre !

Il y eut la querelle des Anciens et des Modernes, lorsque la pièce de Victor Hugo, Hernani, lorsque le Tout-Paris s'affronta dans la salle du Théâtre-Français. D'autres drames creusèrent par la suite le fossé entre les jeunes, qui deviendront vieux, et leurs aînés regrettant le temps passé. Pour mettre tout le monde d’accord, Mo/Com sort Gen War, deux tomes, d’un coup. De hanche. Avec ou sans prothèse…

26/04/2024, 16:17

Les Jours de la peur : Loriano Macchiavelli, maestro du polar italien

Bologne. Années 70. Un attentat détruit le centre de transmission de l’armée, faisant quatre morts et de nombreux blessés. Le sergent Sarti Antonio, flanqué de son acolyte Felice Cantoni, mène l’enquête. Entre milieux interlopes et notables intouchables, c’est tout un système de corruption qui est à l’œuvre et qu’il tente de dénoncer en dépit de la résistance de ses supérieurs, alors que les meurtres se multiplient dans la ville.

26/04/2024, 12:52

Les pirates de One Piece poursuivent leur traversée

La langueur des vacances donne aux ventes de la semaine 16 (15-21 avril) une certaine ressemblance avec la précédente. Monkey D. Luffy et son équipage se maintiennent en tête avec 15.703 ventes du tome 107 de One Piece (trad. Djamel Rabahi et Julien Favereau). Mais ce sont tout de même 10.000 exemplaires de moins que la semaine passée…

26/04/2024, 09:43

Un journal intime et sensible du Débarquement

BONNES FEUILLES - Entre le 2 juin et le 1er septembre 1944, Marie-Thérèse Leboucher rédige un journal intime depuis sa maison à Bricqueville (Calvados), et une tranchée aménagée dans son jardin, qu'elle partage avec ses voisins, pour consigner les événements de la guerre.

26/04/2024, 07:30

Le guide pour gagner de l'argent en masse

BONNES FEUILLES - Prendre le contrôle de sa relation avec l'argent et de sa vie est essentiel. La manière dont nous percevons l'argent est souvent influencée par notre image de soi et notre genre, comme l'ont exploré Titiou Lecoq dans Le Couple et l'argent : pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes et Héloïse Bolle avec Insaff El Hassini dans Aux thunes citoyennes.

25/04/2024, 08:37

L'auto-hypnose pour améliorer sa vie au jour le jour

BONNES FEUILLES — L'auto-hypnose est une forme de méditation très profonde qui permet d'accéder à son subconscient et d'utiliser les capacités d'autosuggestion du cerveau. C'est une méthode idéale pour résoudre ses petits problèmes d'addiction (tabac, nourriture), de santé mentale (phobie, anxiété), de santé (sommeil, poids) ou pour effectuer un travail psychologique plus approfondi afin de se libérer de ses schémas et renforcer sa confiance en soi.

25/04/2024, 07:01

Une aventure à la rencontre des mystérieux hommes-oiseaux

BONNES FEUILLES — « Dans un éclair de compréhension, Hannah saisit qu’elle n’était pas seulement revenue pour sauver les Halamis de la famine ; c’était toute la Forêt de l’est qui avait besoin d’elle aujourd’hui. Cette forêt l’avait accueillie et abritée lorsqu’elle était une fillette, elle lui avait offert un foyer, un espace de jeux et d’émerveillement, une famille, c’était à elle maintenant de lui transmettre sa force pour l’aider à résister. »

25/04/2024, 06:37

A Queen in New York retrouvée morte d'une overdose d'héroïne

BONNES FEUILLES - Dans la fin des années 1980 à Manhattan, Greenwich Village, Elva, la chanteuse emblématique du groupe A Queen in New York, est retrouvée morte d'une overdose d'héroïne malgré une longue période de sobriété.

24/04/2024, 18:37

Un philosophe forain dans sa cabane au fond des bois

BONNES FEUILLES - Appelez cela comme vous voulez, un pied-à-terre, une bicoque, un abri, une cambuse, Alain Guyard, lui, philosophe forain, nomme sa cabane au fond des bois un « mazet », lieu de confort mesuré, de mœurs frugales et de songeries profondes.

24/04/2024, 08:30

Qui sommes-nous à l'intérieur de nos maisons ?

BONNES FEUILLES — Quoi de plus révélateur qu'une maison ? Ce sont nos propres petits théâtres : nous les ornons, les modelons, les mettons en valeur et, en contrepartie, elles révèlent notre identité. Qu'il s'agisse d'un pavillon en banlieue, d'une cabane au fond d'une impasse ou d'un appartement en ville, elles peuvent devenir des refuges ou des lieux de combat.

24/04/2024, 07:08

Escape game : s’évader sur des terres littéraires

Les jeux d’évasion connaissent un très grand succès, avec des salles qui se sont ouvertes un peu partout en France. Mais on peut également inventer un parcours propre pour amuser des invités chez soi, avec, par exemple, un récit fondé sur des intrigues littéraires célèbres.

23/04/2024, 16:05

Envoyez l'armée... De toute manière, il ne restera rien après

Ah, l’armée : la franche camaraderie dans les casernes, l’odeur du napalm, le matin, au réveil… et toutes ces joyeusetés dont les civils sont désespérément privés… Fabrice Erre publie chez Delcourt un quasi-documentaire (quoiqu’un peu facétieux parfois), sur le monde tel que les militaires le régiraient. Envoyez l'armée. Du bon, du bon, du binaire !

23/04/2024, 14:27

La Kitchen therapy contre les inflammations, avec Julie Pradines

BONNES FEUILLES - Julie Pradines, naturopathe certifiée, offre 60 recettes simples et savoureuses accompagnées de conseils précieux pour intégrer une alimentation anti-inflammatoire au quotidien dans son nouveau guide.

23/04/2024, 09:33

Des champignons hallucinogènes pour changer ses yeux

BONNES FEUILLES - Dans La Part des Lâches, Marguerite Boutrolle explore avec acuité les contradictions contemporaines. Le livre peint le portrait d'une jeune génération qui recherche des modes de vie plus durables et humains, tout en se confrontant au risque de l'isolement.

23/04/2024, 09:17

Montserrat Roig, pionnière de la littérature féministe engagée

BONNES FEUILLES - Printemps 1974. Après douze ans entre Paris et Londres, Natàlia Miralpeix retourne à Barcelone pour retrouver sa famille. On lui assure que rien n’a changé, mais elle constate que tout est différent : la révolution sexuelle, politique et artistique y fait rage. Bien que Franco soit encore au pouvoir, son règne semble toucher à sa fin.

23/04/2024, 09:15

Intégrer ses côtés obscurs afin de parvenir à une harmonie intérieure

BONNES FEUILLES - Un parcours en 50 étapes pour apprivoiser ses ombres et révéler sa lumière est un guide écrit par Cécile Neuville, psychologue reconnue. Inspiré par les théories de l’inconscient de Carl Gustav Jung, ce livre aborde le concept du shadow work, une tendance majeure en provenance des États-Unis.

22/04/2024, 17:36

Sarti Antonio, aidé par son partenaire Felice Cantoni, mène l’enquête

BONNES FEUILLES - Traduit de l'italien par Laurent Lombard, Les Jours de la peur se déroule à Bologne dans les années 70. L'intrigue commence avec un attentat qui détruit le centre de transmission de l’armée, entraînant la mort de quatre personnes et blessant de nombreuses autres.

22/04/2024, 17:33

Une version chantée du Petit Chaperon Rouge

BONNES FEUILLES - Découvrez les meilleures histoires audio du duo de conteuses Huile d'olive & Beurre salé, illustrées par Nathalie Choux. Ces contes sont disponiblessur toutes les plateformes de streaming comme Apple Music, Deezer, et Spotify.

22/04/2024, 17:29

Édouard Louis, complicité vitale de fuite : Monique s'évade

Tout débute avec un appel téléphonique désespéré : une mère à son fils, racontant l’insupportable quotidien, la violence conjugale — encore ! C’est un soir de février où les larmes ne se retiennent plus nourries de l’effrayant sentiment que l’histoire se répète. Déjà, avec l’ex-mari... À présent, lui…

22/04/2024, 10:45

Franck Thilliez : les premières pages de Norferville

BONNES FEUILLES - Teddy Schaffran, un détective et criminologue de Lyon, est bouleversé lorsqu'il apprend que le corps mutilé de sa fille Morgane a été découvert dans la ville minière reculée de Norferville, au Grand Nord québécois, près d'une réserve autochtone.

21/04/2024, 08:30

Jean-Louis Murat, une traversée musicale et littéraire

BONNES FEUILLES — Dès la sortie de son premier single en 1981, Suicidez-vous le peuple est mort, Jean-Louis Murat impose son style unique : une affinité pour les mots et les mélodies, associée à une prise de risque permanente. Ce nouveau venu se démarque dès lors des sentiers battus de la chanson française, empruntant un chemin singulier, à la fois escarpé comme les sentiers auvergnats qu'il célèbre dans ses chansons et buissonnier comme sa voix éraillée et envoûtante.

21/04/2024, 07:30

Commenter cet article