Georges Perec : la réinvention de l’écriture, mode d’emploi

Il y a 80 ans naissait Georges Perec, l’un des auteurs français les plus créatifs de sa génération. Né le 7 mars 1936 et mort le 3 mars 1982, il laisse une œuvre originale et plurielle où l’expérimentation littéraire côtoie l’écriture de soi et où la réflexion sur l’histoire et l’identité est prolongée dans l’exercice de l’observation urbaine.

Plaque « Disparition » en hommage à Georges Perec. Oeuvre de l'artiste Christophe Verdon. Café de la Mairie, place Saint-Sulpice à Paris (Parisette, CC BY-SA 3.0)

Un début moderne

Dès son premier roman, Les Choses, publié en 1965 et couronné par le prix Renaudot, Georges Perec réussit un tour de force en mettant en scène les contradictions d’une société entraînée dans la dialectique infernale du travail et du désir, et prise dans le jeu d’un langage publicitaire qui évacue la beauté au profit de l’accumulation et de la frustration. Dans le Paris des années 1960, Jérôme et Sylvie, jeune couple de psychosociologues, rêvent d’un appartement idéal, à la fois fonctionnel et plaisant, qui leur permettrait d’envisager une vie « facile » et sans problèmes matériels. Néanmoins, la réalité du couple est toute autre : après avoir sacrifié les études pour le travail et l’ambition d’une vie meilleure, Jérôme et Sylvie se retrouvent pris dans le piège infaillible la consommation qui attise leurs désirs, mais nourrit en même temps leurs frustrations. Soumis au pouvoir de l’argent dans un Paris aux publicités agressives, ils se laissent entraîner dans une quête folle d’objets divers et variés, qui ne fait que prolonger leurs souffrances et leurs désillusions. Dans ce contexte sans issue, ni le travail avec ses paradoxes ni l’engagement sans conviction dans l’activité politique ne leur permettent de dépasser l’ennui et la lassitude.

Au plus fort de sa crise identitaire et sociale, accentuée du reste par les choix conformistes des amis, le couple décide de s’exiler à Sfax, en Tunisie. Mais comme l’explique Perec dans un entretien avec Pierre Desgraupes, « les signes ne peuvent parler que dans un contexte de civilisation qui les englobe » (1) ; à Sfax, les objets perdent leur sens et ne suscitent plus le désir ressenti à Paris. La vie en Tunisie est un échec, car les sentiments de solitude et de nostalgie prennent très vite le dessus. Étrangers à leur nouvel environnement, ils vivent dans le vide et l’exclusion, contraints à ressasser le souvenir de leur vie européenne. Jérôme et Sylvie, bientôt trentenaires, font alors le choix de revenir à Paris et de se soumettre à la logique de la société et du travail. En acceptant de prendre la direction d’une agence de publicité à Bordeaux, ils abdiquent et misent sur la stabilité et la rémunération. Commentant la fin de ses personnages, Perec évoque le « sentiment que quelque chose s’est cassé », une liberté perdue à jamais, une « dissolution » inévitable dans la société moderne avec son poids d’obligations et de contradictions.

L’écriture comme exutoire

En octobre 1965, face à Pierre Desgraupes, Perec admet que les deux personnages de son premier roman « peuvent se révolter, mais ça n’a pas beaucoup de sens ». Trois ans avant Mai 68, Perec reconnaît qu’il ne peut que décrire la société, faute de moyens pour la contester. Or, il se trouve que l’écriture de Perec est déjà en elle-même une forme de contestation salutaire, un exutoire nécessaire, une tentative de subversion née de la volonté de raconter les frustrations et décrire la réalité et ses désillusions. Dans Les Choses, il y a déjà en germe le projet de tous ses livres à venir : épuiser l’espace urbain, tordre l’espace littéraire, contourner les histoires personnelle et collective, mettre à nu le quotidien dans son identité complexe et problématique, enregistrer le réel pour tenter de lutter contre l’oubli et la dissolution. Les Choses portent le sous-titre révélateur « Une histoire des années soixante ». Tout se passe comme si le premier roman de Perec était moins une histoire de personnages qu’une histoire d’époque. Jérôme et Sylvie, comme tous ces couples qui leur ressemblent ou leur succèdent, sont voués à se dissoudre dans la machine historico-sociale qui écrase les identités et anéantit les désirs.

L'Oulipo (Bibliothèque des Champs Libres, CC BY-SA 2.0)

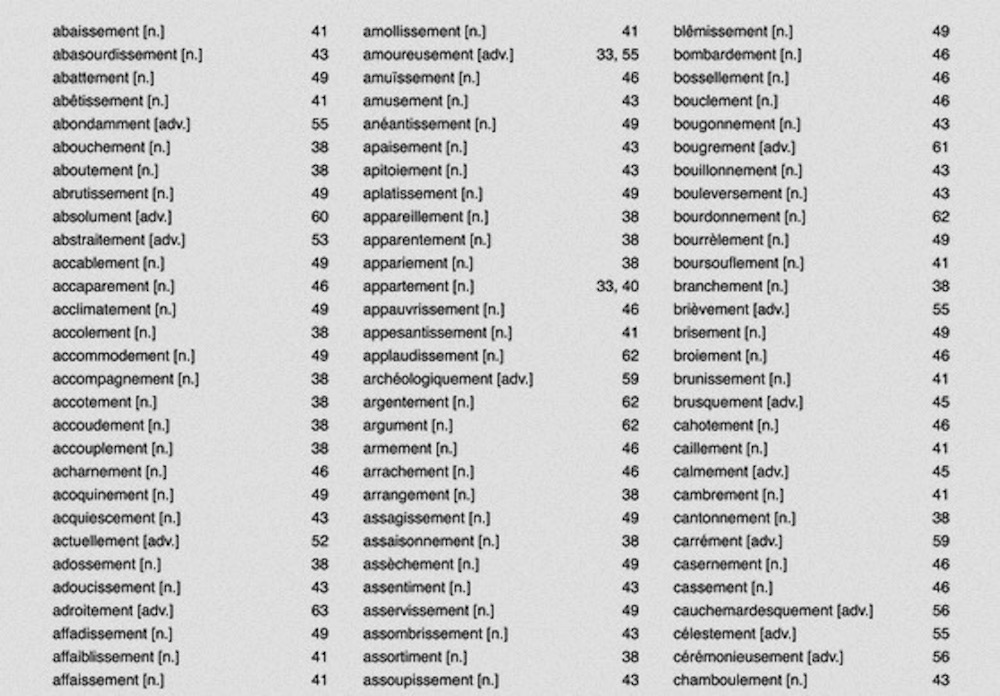

Pour Perec, l’écriture est aussi un jeu. L’expérience de l’OULIPO (Ouvroir de Littérature Potentielle) aux côtés de Raymond Queneau et François Le Lionnais est marquante à bien des égards. Avec l’OULIPO, la contrainte formelle devient une source de créativité, un point de départ et de régénération de l’acte d’écriture. Dans La Disparition, roman en lipogramme autour de la disparition d’un certain Anton Voyl, la lettre « e » s’efface et laisse place à une véritable prouesse littéraire, construite au rythme de références cachées et de jeux linguistiques disséminés tout au long du texte. Trois ans plus tard, dans Les Revenentes, la lettre « e » revient, voyelle triomphante et exclusive dans une histoire de vol de diamants conduite par l’humour ravageur de l’auteur. D’autres formes de jeux littéraires, non moins originales et déconcertantes, investissent de nouveaux terrains, comme les listes et les classifications dans Penser/Classer ou les dédales de la mémoire personnelle dans Je me souviens. Avec Perec, l’écriture devient cet espace de liberté créative et créatrice où l’auteur peut enfin donner forme à la complexité irréductible du champ littéraire.

La réalité (re)travaillée

D’une œuvre à l’autre, Perec travaille avec le matériau riche et inépuisable de la vie urbaine. Pour écrire Les Choses, il consulte les journaux de mode et d’ameublement. Dans Je me souviens, il se remémore les lieux parisiens disparus ou modifiés. Dans Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, il s’installe place Saint-Sulpice à Paris et note pendant trois jours consécutifs les mouvements et les variations de la vie quotidienne. Dès la première page de cet ouvrage bref, il insiste sur le caractère décalé de son projet : « Un grand nombre, sinon la plupart de ces choses ont été décrites, inventoriées, photographiées, racontées ou recensées. Mon propos dans les pages qui suivent a plutôt été de décrire le reste : ce que l’on ne note généralement pas, ce qui ne se remarque pas, ce qui n’a pas d’importance : ce qui se passe quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens, des voitures et des nuages. » Voici Perec à l’affût des signes, des couleurs, des slogans, des mouvements de personnes et des trajectoires de véhicules, bref de tous ces « microévénements » concentrés dans l’espace d’une place parisienne.

Dans Un homme qui dort, récit d’une solitude à la deuxième personne, Perec précède son texte d’une épigraphe de Kafka où on peut lire : « Il n’est pas nécessaire que tu sortes de ta maison. [...] Le monde viendra s’offrir à toi pour que tu le démasques, il ne peut faire autrement, extasié, il se tordra devant toi. » Tout l’univers de Perec peut précisément se lire comme une tentative de tordre la réalité et la littérature en soumettant l’une à la puissance de l’autre et vice-versa. Avec Perec, les espaces deviennent des schémas de discours, les mots des invitations à la déambulation spatiale. Littérature et espace réel sont les deux pôles d’un dialogue infini de formes et de structures. L’épigraphe de Paul Klee qui introduit le préambule de La Vie mode d’emploi sonne comme une invitation au lecteur : « L’œil suit les chemins qui lui ont été ménagés dans l’œuvre. » Perec organise et aménage les chemins de la lecture. Il reste au lecteur d’accepter le jeu subtil du regard et le périple savoureux de la traversée littéraire.

La quête de l’identité

Les œuvres de Perec peuvent presque toutes se lire à travers le prisme de l’identité. Enfouie dans une chaîne de métaphores ou associée aux jeux des références, l’histoire personnelle n’est jamais loin. Chez Perec, les identités personnelle et littéraire semblent être en contact permanent, unies et mobilisées dans un seul et même projet de représentation et de recherche. Ainsi, Perec explore ses propres rêves dans La Boutique obscure et étudie son rapport à l’espace dans Espèces d’espaces. Voici donc l’écriture en fragments comme une métaphore de la dissolution, comme une tentative de reconstruction impossible. L’écriture de soi prend une dimension décisive avec W ou le souvenir d’enfance, récit déroutant qui alterne une fiction olympique allégorique et une tentative autobiographique. La première s’ouvre sur « une nécessité impérieuse » qui pousse le narrateur à entreprendre le récit de son voyage à l’île de W. Dans la deuxième, le narrateur commence par cette phrase tranchante qui donne le ton de la suite : « Je n’ai pas de souvenirs d’enfance. »

Entre les deux récits alternés de W ou le souvenir d’enfance, Perec dessine progressivement le chemin d’une quête identitaire où la mémoire personnelle, dominée par la mort du père et la déportation de la mère, fait écho à « W », l’histoire perdue de son enfance, réduite à « la vie d’une société exclusivement préoccupée de sport, sur un îlot de la Terre du Feu ». Dès les premières pages, un premier indice permet de lier les deux récits et orienter l’acte de la lecture : « W ne ressemble pas plus à mon fantasme olympique que ce fantasme olympique ne ressemblait à mon enfance. Mais dans le réseau qu’ils tissent comme dans la lecture que j’en fais, je sais que se trouve inscrit et décrit le chemin que j’ai parcouru, le cheminement de mon histoire et l’histoire de mon cheminement. » De la métaphore sportive aux flots désorganisés des souvenirs, de l’horreur des camps aux fantasmes de l’écriture, Perec interroge les histoires personnelle et collective. Face à « l’Histoire avec sa grande hache », il oppose l’écriture avec tout ce qu’elle porte de fragmentaire, de fragile et d’incertain.

Perec à Ménilmontant, Paris, par Annouch (JeanneMenjoulet&Cie, CC BY-NC-SA 2.0)

Souvenirs, jeux, espaces, histoires, descriptions, chemins infinis de la littérature et dédales insondables de la mémoire... Toutes ces choses qui restent de Georges Perec ont le goût de l’inachevé. Il y a dans les livres de Perec un appel urgent à repenser les espaces littéraires, une invitation ouverte à renouveler les formes de l’écrit, à réinventer l’écriture comme pratique et comme discipline. Ses œuvres uniques et inclassables, son génie créatif à l’épreuve du littéraire et de l’urbain, ses yeux grands ouverts face à l’objectif comme une énième farce irrésolue ou son sourire tendre et malicieux derrière son chat noir comme un dernier jeu lancé à la face du monde ; il faut se l’avouer : Georges Perec manque terriblement à ce siècle.

1. Emission « Lectures pour tous », entretien avec Pierre Desgraupes le 6 octobre 1965 ; consultable en ligne sur : http://www.ina.fr/video/I00005530

Commenter cet article