L'ère du citoyen internaute, pour en finir avec le consommateur

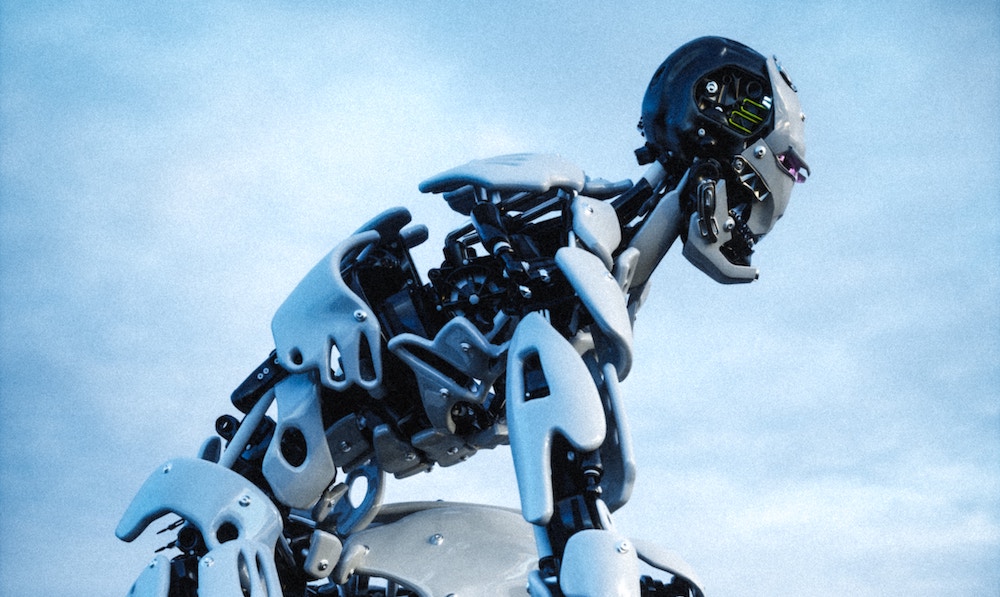

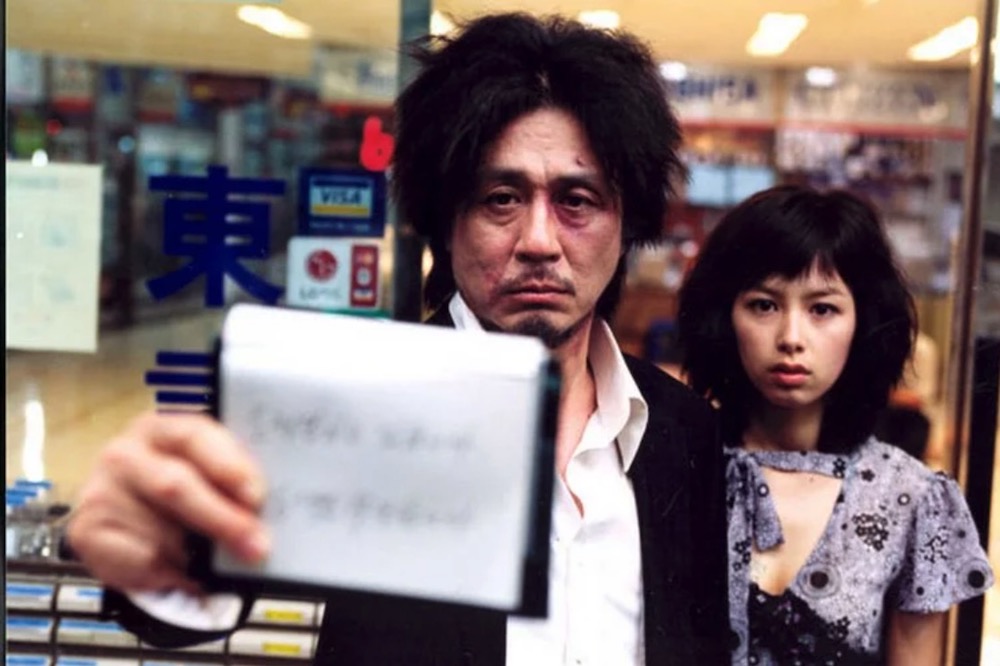

Dans un monde devenu quantifiable, et qualifiable, grâce aux datas, la surveillance des citoyens, des entreprises, des États se résume à un simple enchevêtrement de 0 et de 1. Des bits de données, binaires, pour un monde qui semble renouer, par le truchement de l’informatique, avec un manichéisme qu’on aurait voulu dépassé. Observer, depuis des écrans, les mouvements financiers, les transhumances, collecter, classer, ranger : au diable Perec, il n’est plus besoin de penser. Bienvenue dans un monde dématérialisé, où le client n’est plus que ce qu’il diffuse. Une Big Data, qui prend la Grosse Tête...

Le 23/06/2015 à 09:45 par Nicolas Gary

Publié le :

23/06/2015 à 09:45

Paul Downey, CC BY 2.0

Milad Doueihi compte parmi les penseurs de ce monde, qui s’articule entre humanités numériques, intelligence artificielle, et silos de données. Pour lui, le monde de l’édition n’a pas vraiment échappé à cette massification des données, et leur collecte. Simplement, les acteurs historiques passent tranquillement à côté du chemin, ne disposant probablement pas des outils mis en place par les machines de guerre américaines, chinoises ou autres. « Le simple recensement de commentaires et d’évaluations d’un livre, sur des forums et des sites de vente relève de l’utilisation des Big Datas. Simplement, les grands acteurs les exploitent, et ceux du livre, probablement pas. »

Pour preuve, des choses simples : dans le monde des Essais, la classification des ouvrages se déroule encore à travers un héritage classique des catégories. Pourtant, les réflexions traversent désormais de plus en plus de disciplines, tant la pensée doit sinuer entre les mondes. « Les mots-clefs ne suffisent plus pour présenter une œuvre. » Ces hahstags qui pilotent le comportement sur les réseaux sociaux sont autant de simplifications du monde, à partir desquels se mettent en place des listes – ou résultats de recherches... « Il ne se trouve pas beaucoup d’expérimentation en la matière, pour les livres, ou du moins n’en ai-je pas observé en ce qui me concerne. »

Client-data, rudimentaire réalité

Dans cet univers de données, la question éthique devrait être essentielle : quels sont les acteurs qui moissonnent, comment, à quelles fins, quels types de données sont associées aux personnes ? « La surveillance est une chose, évidemment, mais il est des situations où, quand on parle de tirer profit de ces données, cela s’opère presque sans le consentement de l’utilisateur. »

Or, ce dernier est lui-même coupable : dans ces modèles émergents, s’intéresse-t-il simplement à ce que l’on fait de sa personnalité inetrnautique ? « Doit-on alors pousser à la constitution de bases, avec la possibilité pour les citoyens de les télécharger, pour mesurer l’ampleur ? Ou bien légiférer en faveur d’un contrôle légal, avec une solution d’opt-in qui serait préférable, parce que plus respectueuse ? L’idée actuelle, d’utilisateurs passivement fichés, n’est pas supportable, mais accepté. Sauf par une minorité éclairée, qui tentera – tente, déjà ! – de résister. »

Ici interviendrait justement la notion d’un humanisme numérique. « Nous touchons à l’individu, du moins à une identité, qui reste pourtant inatteignable, car éparpillée – sans aucun regard sur ce qui en est fait. » Accepterait-on qu’il en soit ainsi avec l’identité citoyenne qui va faire ses courses, prend un café, le métro : en somme, qui vit et consomme dans le monde non-dématérialisé ?

Avec des sociétés dispersées à travers le monde, les modalités de protection sont complexes. On peut envisager des bulles juridiques, peut-être nécessaires, et, à ce titre, la CNIL tente de créer une certaine forme de juridiction qui dépasserait les frontières, mais se pose alors la question de l’autonomie territoriale. « Dans un avenir prochain, Chine, Russie, les pays de l’Asie seront des acteurs toujours plus importants. Ils achètent aujourd’hui des entreprises présentes sur le territoire européen. De même, les GAFA appliquent la législation américaine. Comment tout cela se comportera-t-il ? »

Éthique à l’usage de mon fils internaute

Portées par un discours utopique, les sociétés Google, Apple, Facebook, Amazon s’excluent de toute forme d’éthique. Leurs usages et exploitations sont prioritairement économiques, mus par l’évolution capitaliste qu’elles surdéveloppent. Proposer des produits, se centrer sur l’expérience de l’utilisateur, le placer au pinacle... « Arrêter de parler de consommateur, et changer de vocabulaire, pour introduire la notion de citoyen changerait bien des choses. Cela établirait une relation entre l’identité numérique et les plateformes, par laquelle il serait envisageable de modifier les rapports de force. »

Tant que nous restons des clients, nous sommes des datas en puissance. Devenus citoyens, nous serions plus respectés. Un consommateur n’est guère plus qu’un mouton, pourvu d’une carte de crédit.

Dennis Skley, CC BY ND 2.0

Alors quoi ? « Inciter à repenser la notion même de citoyen, selon les spécificités de la fabrication d’une identité numérique. Une citoyenneté telle qu’elle se concrétise sur les plateformes, avec un profilage, un historique et une évolution. Chacune des sociétés GAFA a aujourd’hui des écosystèmes et des intérêts qui divergent. Ainsi, Linkedin partagerait des informations avec les chercheurs : lesquelles ? Est-ce pour leurs propres travaux ? »

Une identité citoyenne du web, cela implique également que les États prennent part au projet. Dans le secteur public, d’ailleurs, les questions sont identiques. Mais un État peut-il sortir de la seule protection de la confidentialité ?

Le robber baron, figure mythique de l'industriel

« Le fait est qu’internet est principalement abordé par la voie économique, ce qui est tout à fait justifié, mais semble primer le plus souvent. La dimension socioculturelle est encore passablement négligée. En réalité, il faut comprendre que les GAFA n’ont aucun intérêt pour la création culturelle. L’un de leurs pouvoirs, c’est de considérer qu’ils clôturent le monde et nous proposent des cadres façonnés à partir de nos usages et nos pratiques. »

#citation1#

L’une des preuves de cela se retrouve dans la question du financement de la production culturelle. « Les GAFA se restreignent à ce qu’ils sont en mesure de produire. Nous avons totalement perdu le modèle du robber baron, qui après avoir fait fortune personnellement, engageait son argent pour devenir mécène. » Et il suffit de regarder quelles sont les pistes d’investissements des GAFA : éducation, sphère publique, ou santé. « Le cas de Bill Gates est absolument symptomatique de ce qui se passe. Sa Fondation, aujourd’hui, se concentre sur des projets liés aux trois domaines que je citais. »

Dans cette massification des données, et l’émergence des GAFA, il faut alors lire en plat une forme d’évolution. « La culture, telle qu’on peut l’appréhender en Europe, ne les intéresserait presque plus. Artistes, cinéastes, écrivains : ce sont avant tout de producteurs de contenus qui deviendront monétisables. » Et aucun des GAFA ne mise sur le financement d’artistes.

« Hewlett Packard entretenait un lien fort avec la chose culturelle. IBM était engagé dans la peinture. La génération qui suit Bill Gates s’est investie dans une forme d’altruisme où la formation publique est essentielle. Dans cette forme d’utopie persiste une notion simple : si l’on parle d’éducation, on touche à l’économie. Il sera possible de former les personnes, pour créer des machines, et des personnes pour les acheter, parce qu’elles auront disposé d’une formation, d’un salaire, etc. »

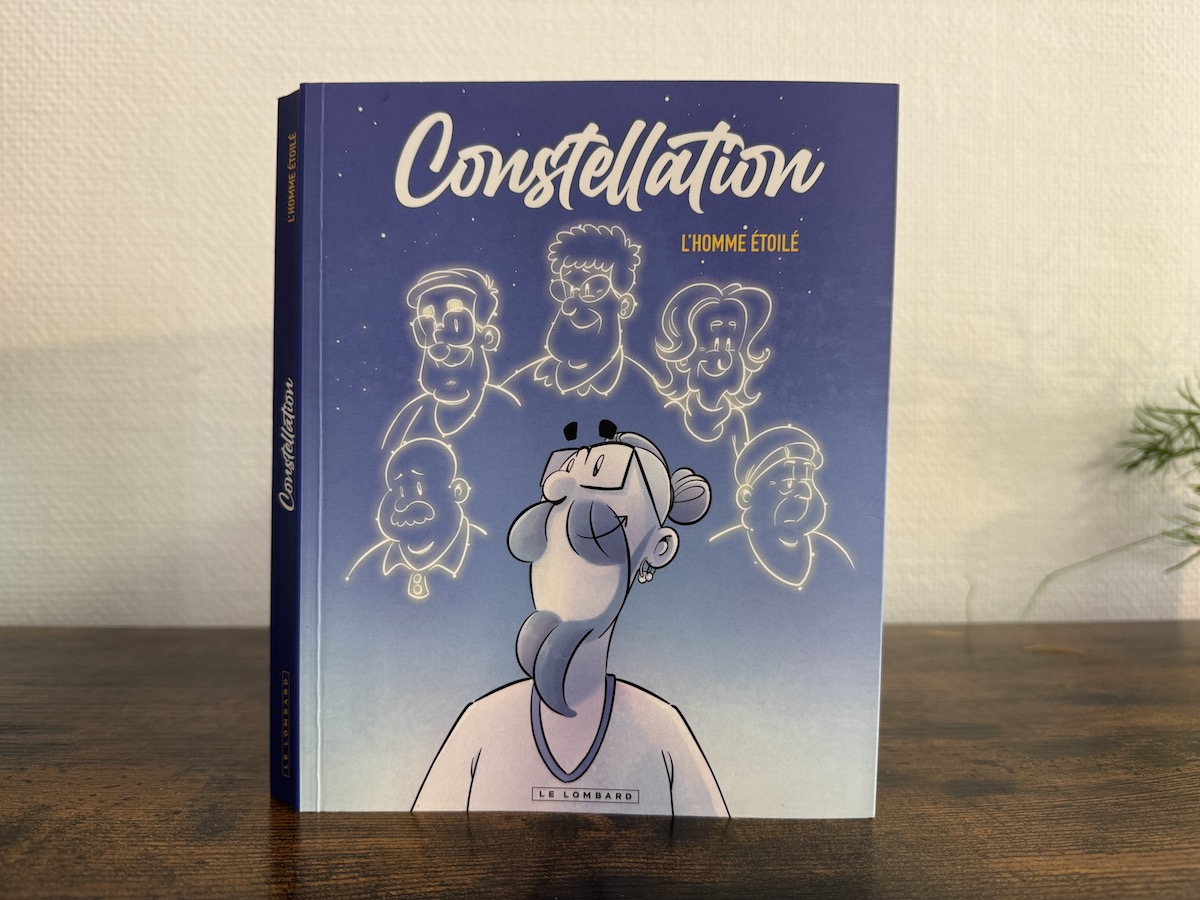

Bureau Centennial, CC BY 2.0

"Une forme d'idée totalitaire, portée par un projet"

Steve Jobs, pourtant connu comme un esthète, n’a effectivement jamais engagé Apple dans la piste de la création artistique. Google numérise des musées, et les rend visitables, mais tout cela n’est jamais qu’une appropriation supplémentaire, la constitution de nouvelles données. « Amazon semble investir dans la production culturelle. Il ouvre des maisons d’édition, des studios de production de séries. Or, de par son environnement propriétaire, ces actions deviennent impossibles à séparer des intérêts qui restent primordiaux : la vente. Ses appareils sont les uniques sources d’accès aux œuvres, aussi la société ne travaille-t-elle finalement qu’à l’enrichissement de son propre environnement. »

Si l’on en revient aux fameux robber baron, la situation devient étrangement similaire, et pourtant si lointaine : « Quel que soit l’exemple que l’on puisse prendre, ces industriels de la seconde moitié du XVIIIe siècle sont devenus des acteurs monopolistiques. Ils ont utilisé des mécanismes identiques à ceux des GAFA, pour acquérir des fortunes immenses. Propriétaires de technologies, de brevets, ils imposaient leurs entreprises, avec le consentement et le financement du gouvernement américain. »

À la différence près qu’une fois installés, ils s’engageaient donc dans le mécénat. « Google, à ce titre, est le plus rusé de tous ces opérateurs : avec son modèle Android, il s’est installé dans une position de quasi-monopole, avec une technologie Open Source. Voilà qui est remarquablement astucieux ! »

Milad Doueihi semble pourtant fasciné plus encore par les raisons qu’il prête à ces sociétés. « Numériser toutes les œuvres du monde, c’est revenir au projet de la Bibliothèque d’Alexandrie : on ne s’y aventure pas sans qu’il préexiste une utopie sous-jacente. C’est toute une conception de ce que le digital peut réaliser. Selon Google, le pouvoir est en réalité infini : tout peut arriver à se résoudre avec une plateforme et une interface. »

De quoi rendre plus conscient de ce que le monde digital nous impose : une vigilance accrue, devant des outils qui nous paraissent indispensables ? « C’est une forme d’idée totalitaire, portée par un projet... » Il revient alors au citoyen de s’affirmer, dans ces modèles-là.

Commenter cet article