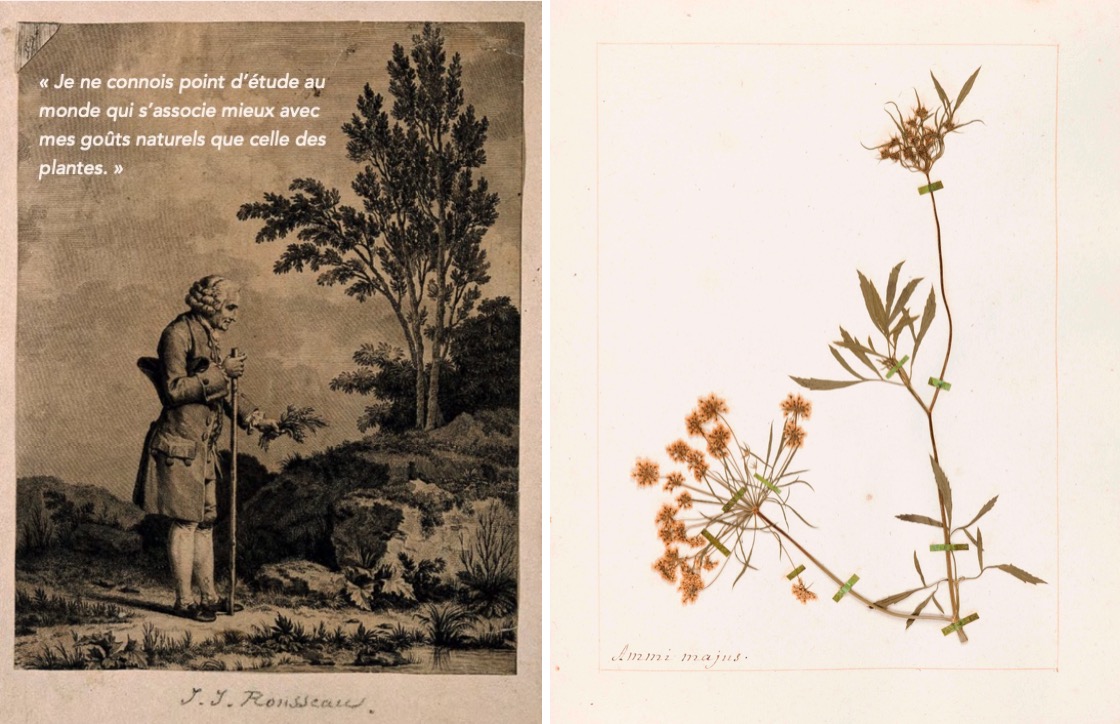

Antoine Compagnon : « Ne pas penser que le livre numérique met en danger la culture »

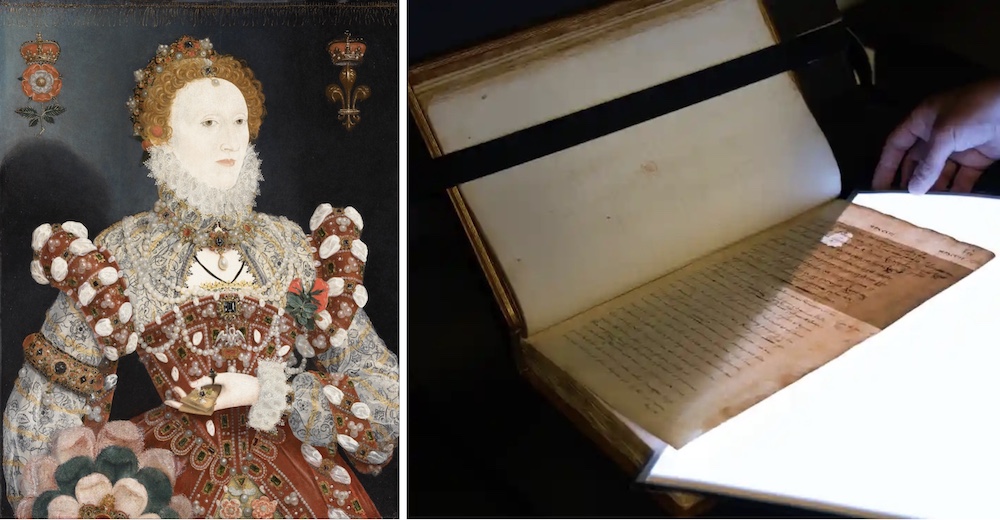

La cérémonie d’ouverture du 24e congrès annuel SHARP (Society for the History of Authorship, Reading and Publishing) à la BnF a été couronnée par la conférence plénière d’Antoine Compagnon, intitulée « Ma langue d'en France ». Cet historien de la littérature et professeur au Collège de France et à la Columbia University décrit les bouleversements causés par la révolution numérique dans ses métiers de chercheur, d’enseignant et d’écrivain.

Le 19/07/2016 à 12:30 par Sophie Kloetzli

Publié le :

19/07/2016 à 12:30

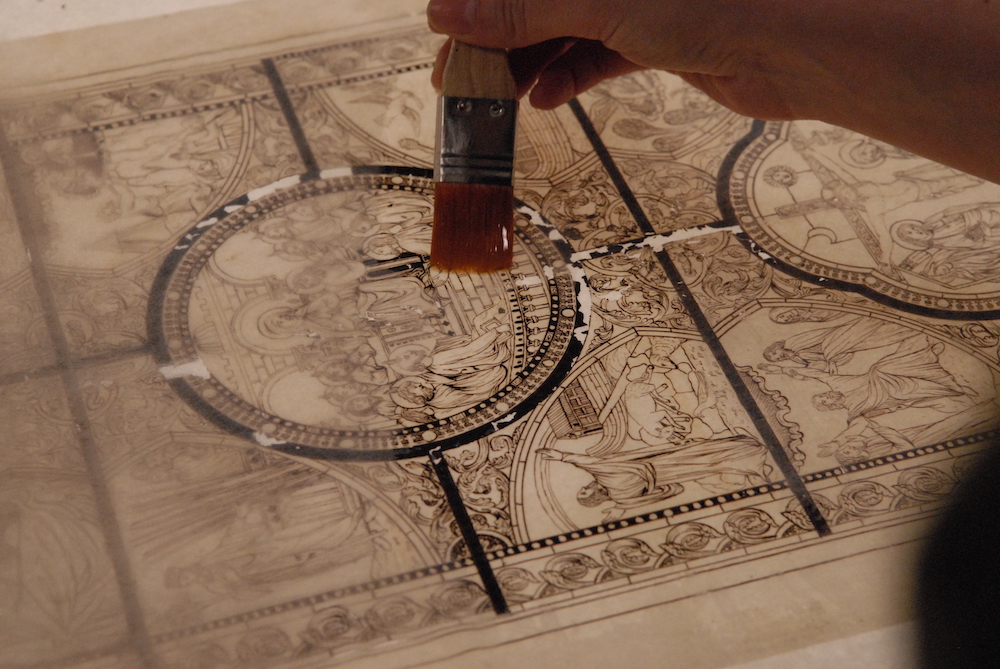

Antoine Compagnon lors de la cérémonie d'ouverture du congrès SHARP (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

L'entrée d'Antoine Compagnon dans le monde numérique a eu lieu en 1985, date à laquelle il est arrivé à New York pour enseigner à la Columbia University. Sa manière d’écrire a complètement changé lorsqu’il s’est mis à rédiger sur un ordinateur. « Ni technophobe, ni technophile, j’adopte une position intermédiaire, curieuse et ironique », affirme-t-il.

« Contrairement aux prophéties alarmistes des premiers temps de l’entrée dans le monde numérique, nous lisons tous de plus en plus, mais autrement » : écran, téléphone, tablette, montre, mails, la lecture est omniprésente. Antoine Compagnon constate également le déclin du téléphone : nous téléphonons de moins en moins mais écrivons de plus en plus de SMS. Nos téléphones sont devenus des terminaux d’ordinateurs. Le revers de la médaille, c’est qu’il est aussi « plus difficile de lire longtemps sans que cette lecture soit interrompue par un message... »

Quant au livre numérique, des chiffres récents montrent que son développement est loin des prévisions annoncées il y a quelques années. Il semble y avoir dans la lecture un « élément conservateur, résistant à l’innovation », comme le montre l’érosion du marché du livre numérique aux États-Unis, et même en France depuis 2013-2014. Ceci serait en partie dû à l’augmentation du prix du livre numérique.

Lorsque le livre de poche est apparu dans les années 50-60, la plupart des intellectuels pensaient qu’il allait détruire la culture — à l’exception notoire de Jean-Paul Sartre, content de voir que ses livres allaient être accessibles au grand public. « Tous ces prophètes de la déchéance de la culture avaient tort, et les lecteurs des livres de poche, c’est-à-dire ma génération, n’ont certainement pas jeté ces objets. Au contraire, ils leur sont restés fidèles, et les ont conservés avec leurs couvertures criardes et vulgaires. » Il faut donc se garder de « considérer avec le même aveuglement que la culture numérique est une culture éphémère et jetable ».

Contrairement à ce qui s’est produit pour la musique et la télévision, le modèle streaming — comme Amazon Kindle Unlimited — n’a pas pris pour le livre. Le livre numérique reste coûteux en France, plus cher que le livre de poche équivalent. De plus, il ne peut être revendu ou légué, car le lecteur n’obtient qu’un droit d’usage.

« Je crois qu’il n’y a pas véritablement d’inquiétude à avoir sur l’avenir du livre physique », assure Antoine Compagnon. « C’est pour ça que je rappelais cette inquiétude absurde qui avait été celle de nos prédécesseurs lorsqu’ils pensaient que le livre de poche tuerait la culture. »

« Écrire »

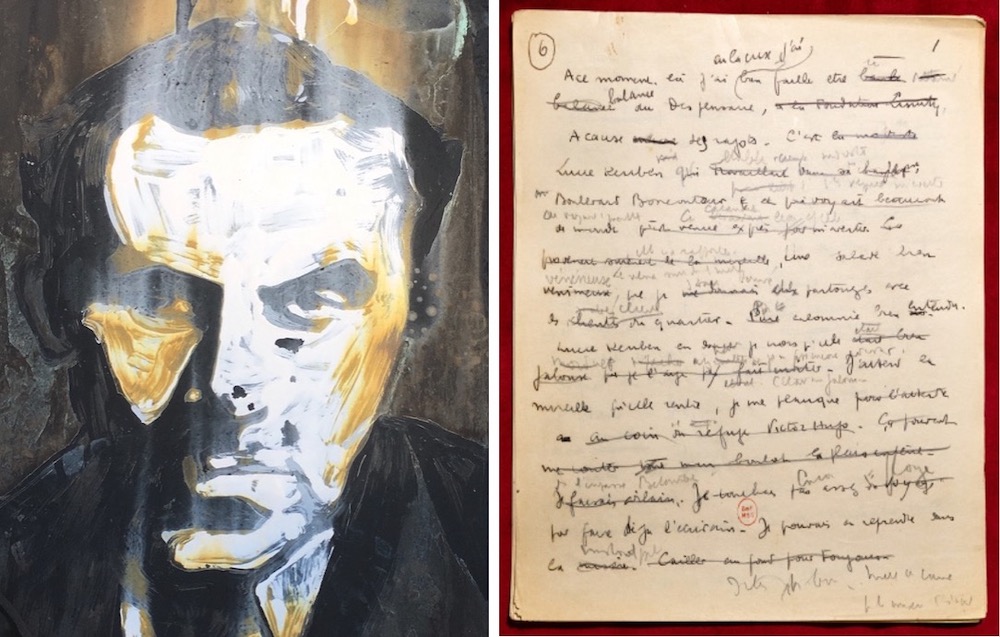

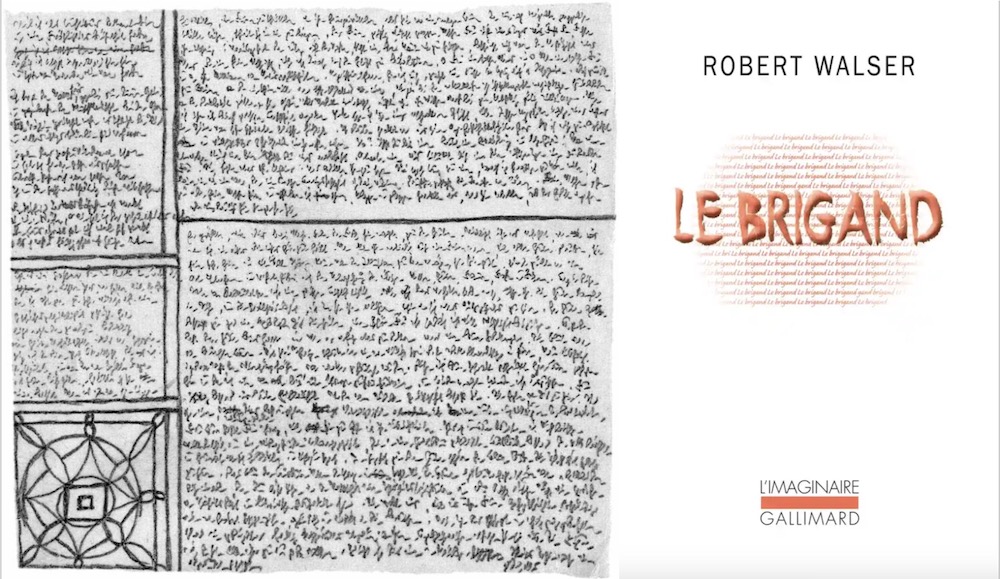

« Notre manière d’écrire a radicalement changé au cours de ces trente dernières années », témoigne Antoine Compagnon. Au début de sa carrière d’écrivain, à chaque fois qu’il commençait un livre, il achetait un nouveau stylo à plume, avant de taper le texte à la machine à écrire — celle que Roland Barthes lui avait offerte parce qu’« il n’avait jamais réussi à la contrôler : chaque fois qu’il tapait sur une touche, elle partait comme une mitrailleuse ». Et puis, en 1985, il a commencé à écrire à l’ordinateur.

« Mon éditeur chez Gallimard prétendait que quand il recevait un manuscrit, il lui suffisait de le flairer et il savait s’il avait été fait à l’ordinateur », auquel cas le texte était « informe », se souvient Antoine Compagnon. Le traitement de texte permet en effet de faire des rajouts dans le texte, au risque de lui faire perdre sa forme. Pourtant, les textes informes existaient déjà avant l’ordinateur : Montaigne et Proust faisaient des ajouts conséquents qui déformaient le texte initial. D’une certaine manière, « ils avaient déjà inventé l’ordinateur », s’amuse-t-il. « Surtout ne pas penser que le livre numérique met nécessairement en danger la culture, et être prudent avec l’ordinateur en tant qu’il est devenu un instrument d’écriture. »

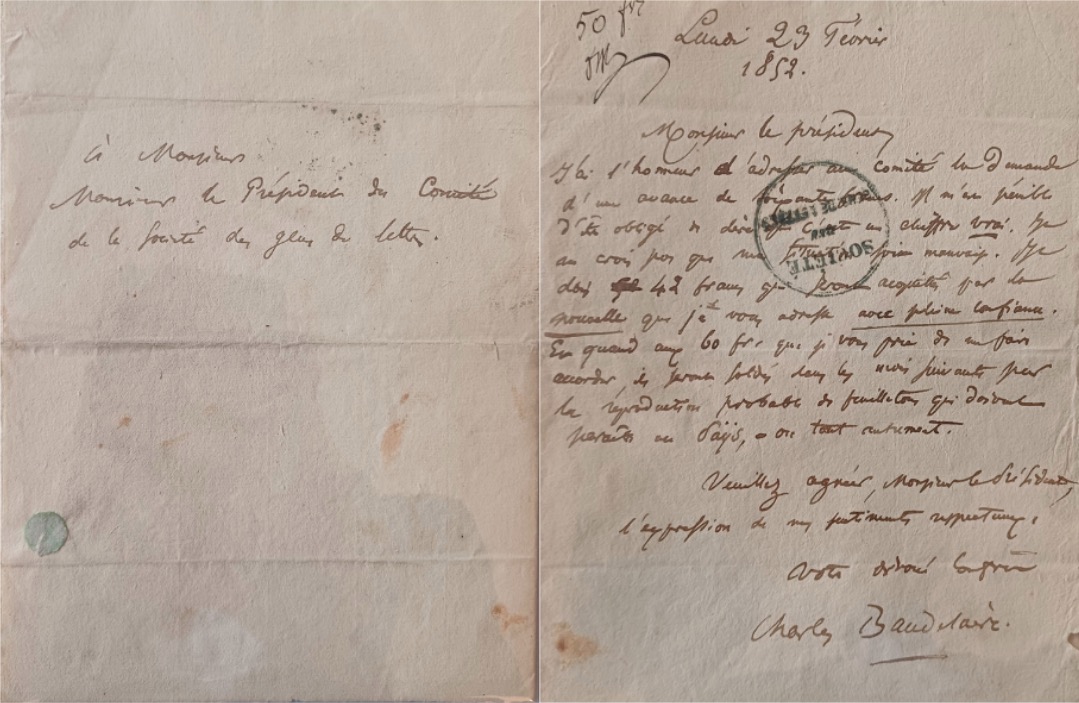

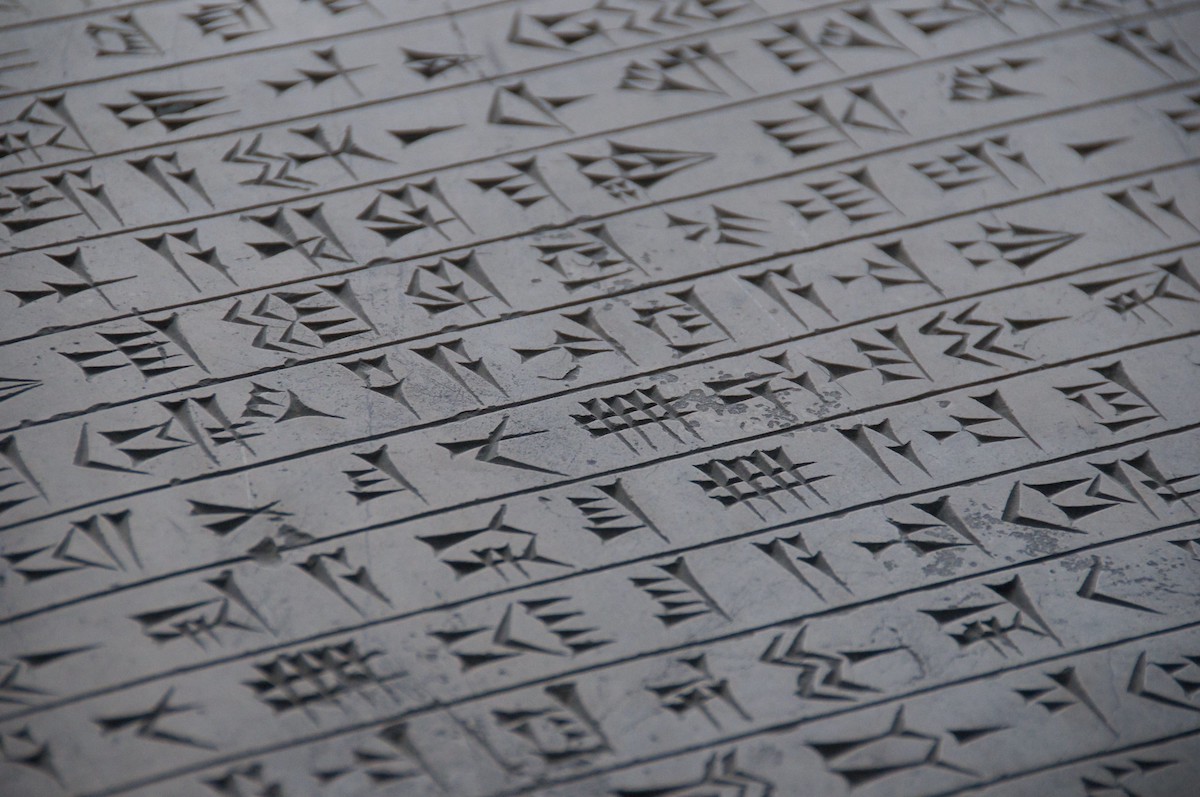

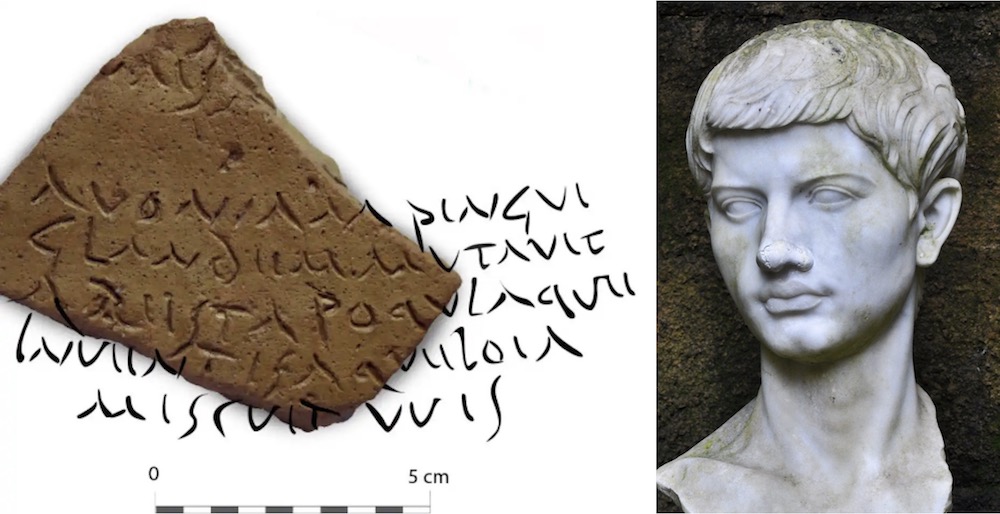

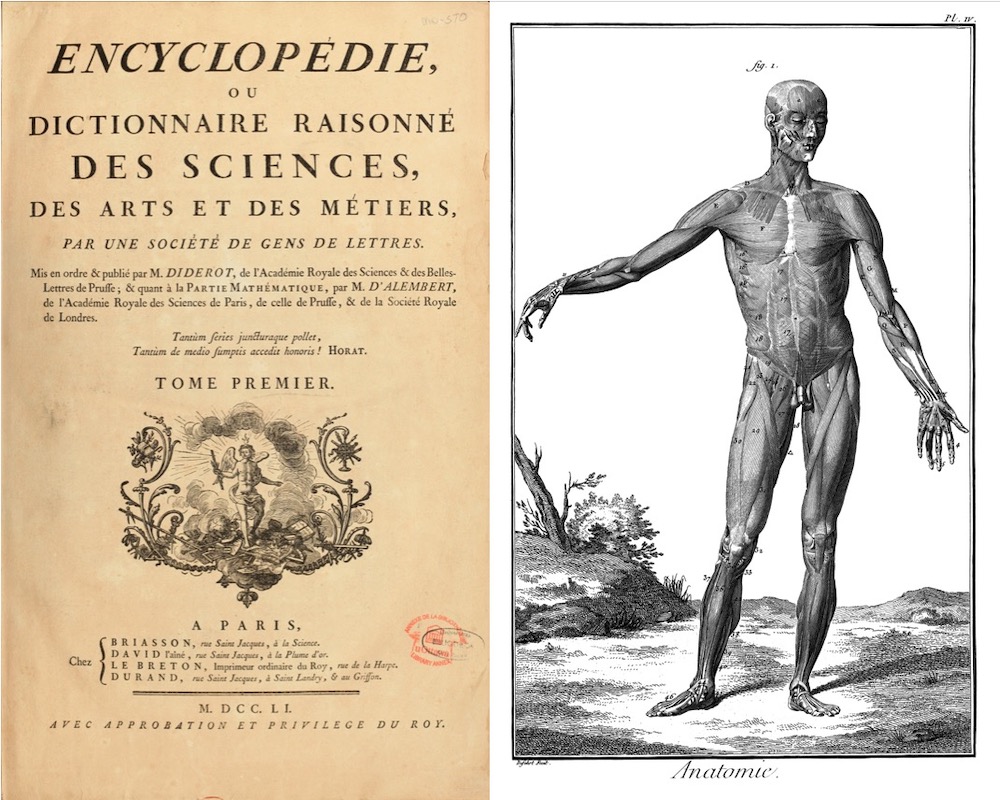

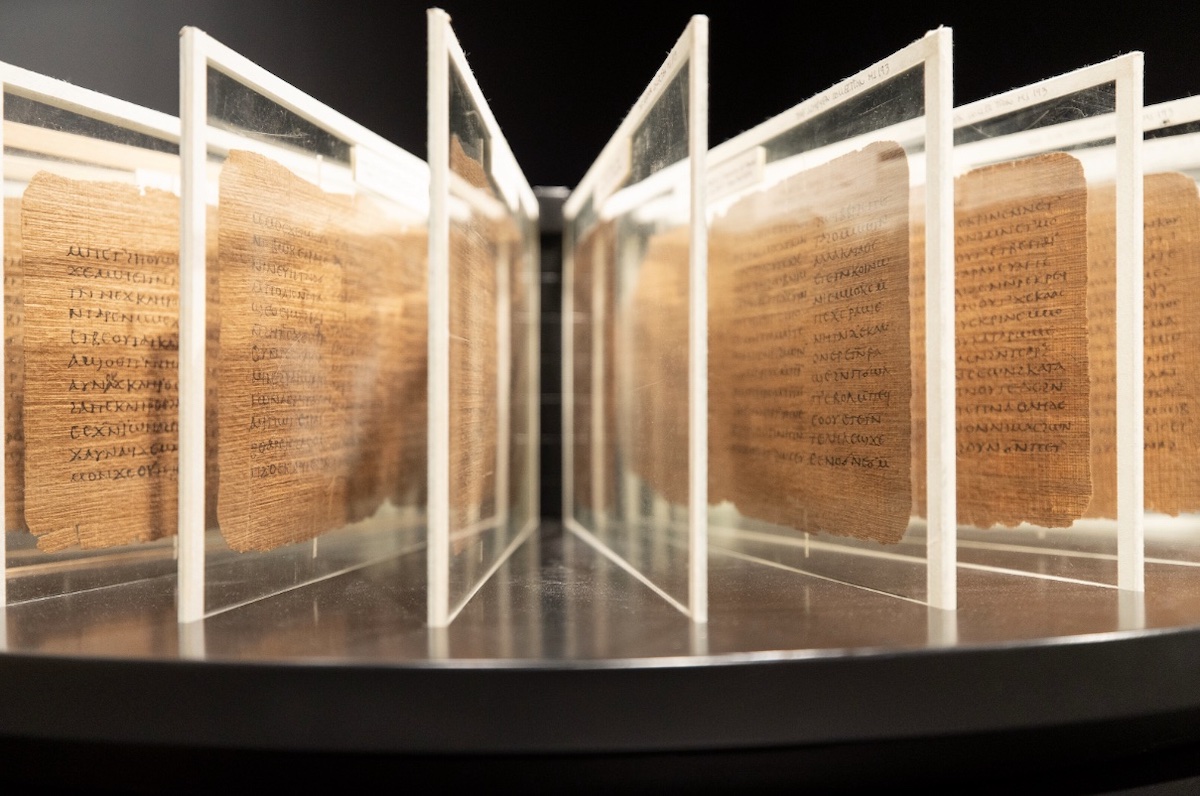

(JeanbaptisteM, CC BY 2.0)

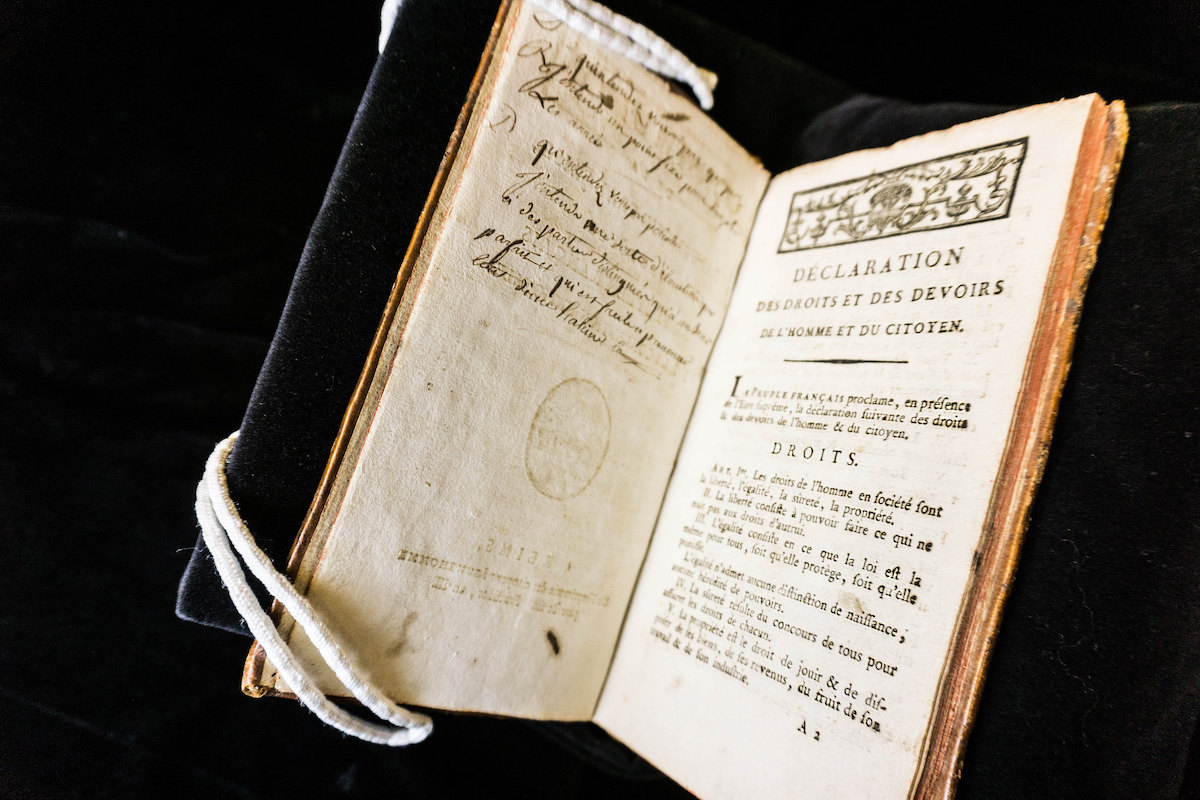

En remontant un peu dans l’histoire, on se rend compte que les inventions allant dans le sens d’une démocratisation de l’écriture ont souvent connu de fortes résistances. Lorsque la plume métallique est apparue en 1830, la plupart des intellectuels ont réagi contre cette invention, préférant leurs plumes d’oie. Jules Janin écrivait en 1836 : « la plume de fer, c’est la honte, c’est le déshonneur, c’est le fléau des sociétés modernes ».

« Enseigner »

L’enseignement n’a pas été affecté par le progrès technique, et n’a pas connu de gains de productivité : il faut toujours beaucoup de temps pour apprendre à un enfant à lire ou à compter, avec ou sans tablette. L’introduction de PowerPoint, cette « maladie contemporaine de l’enseignement et de la conférence », tout comme l’échec actuel des MOOCs [cours universitaires en ligne, NdR], sont la preuve que le numérique n’est pas forcément un atout pour l’enseignement.

« Chercher »

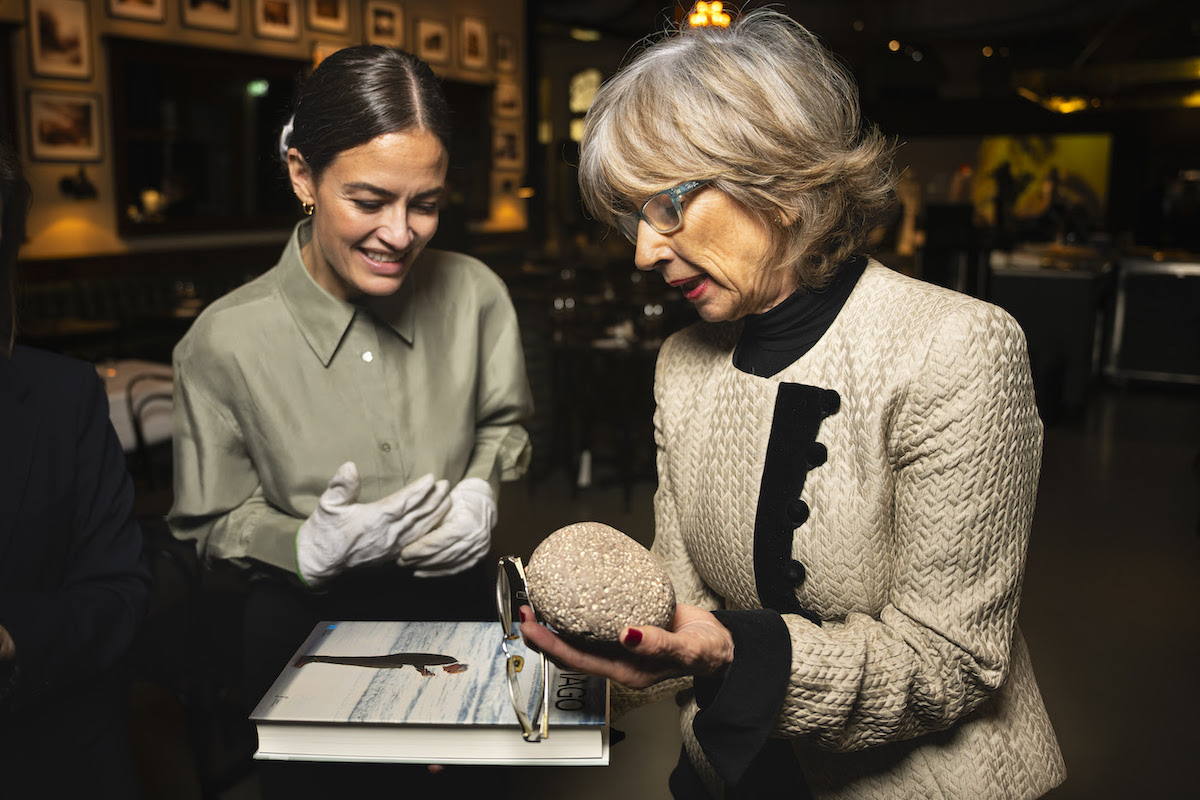

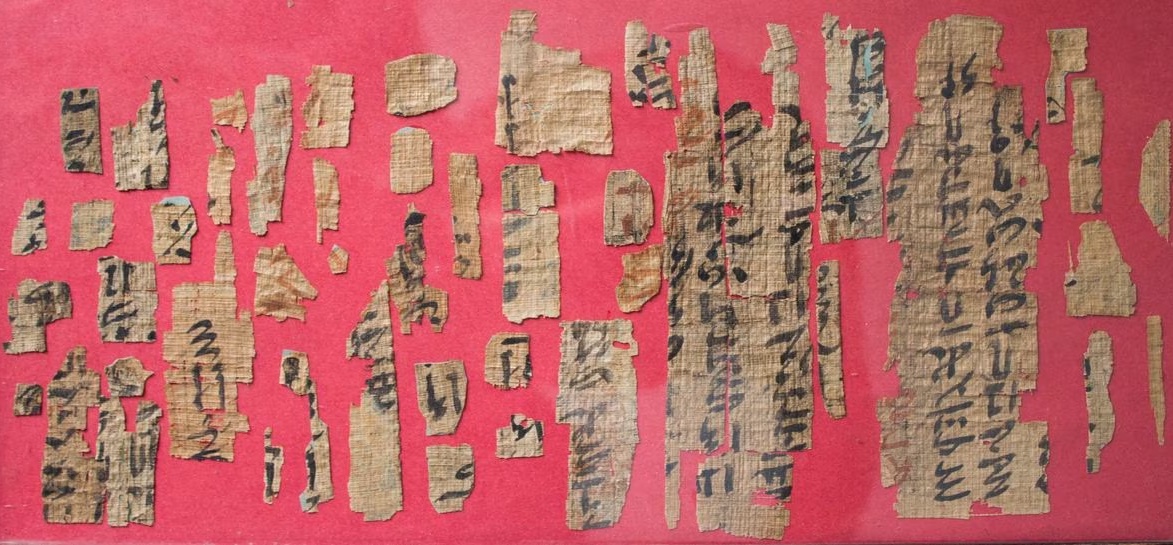

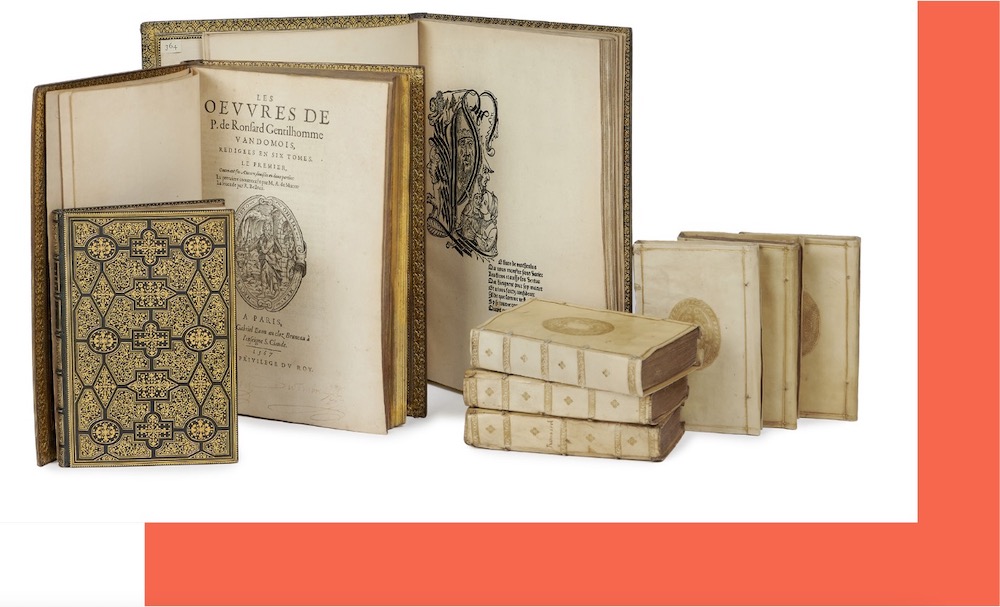

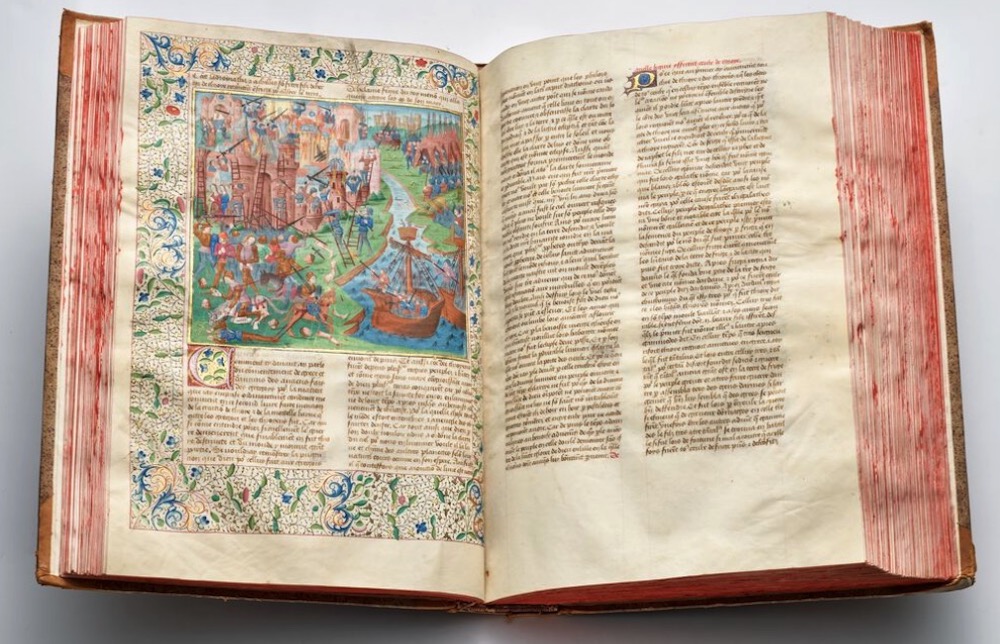

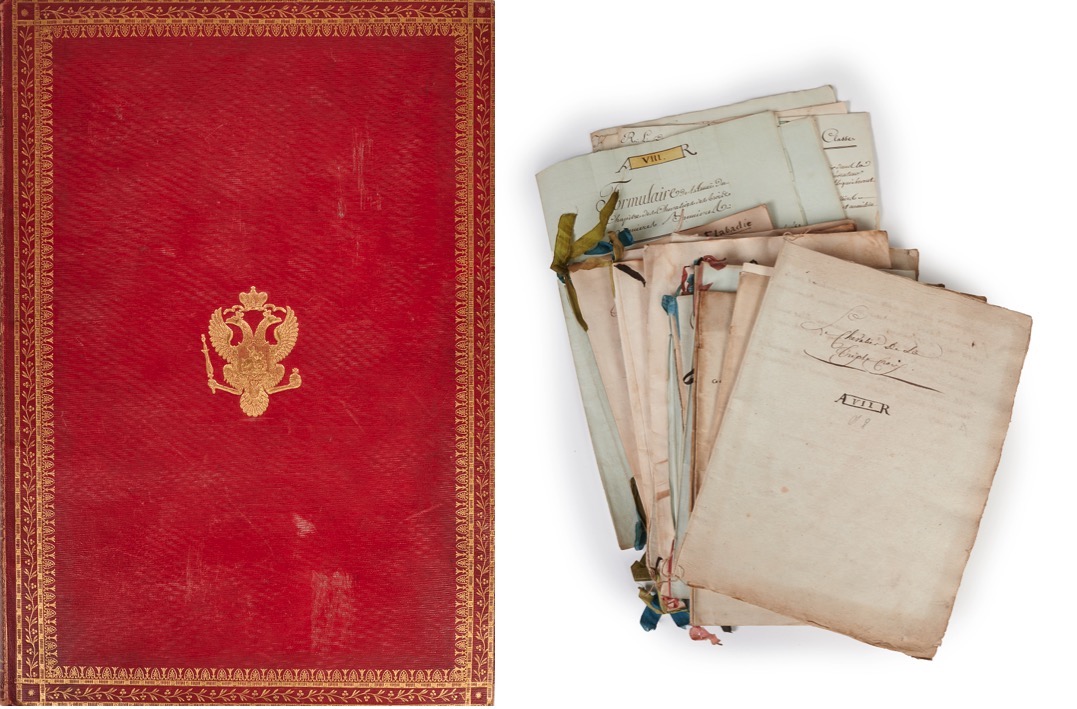

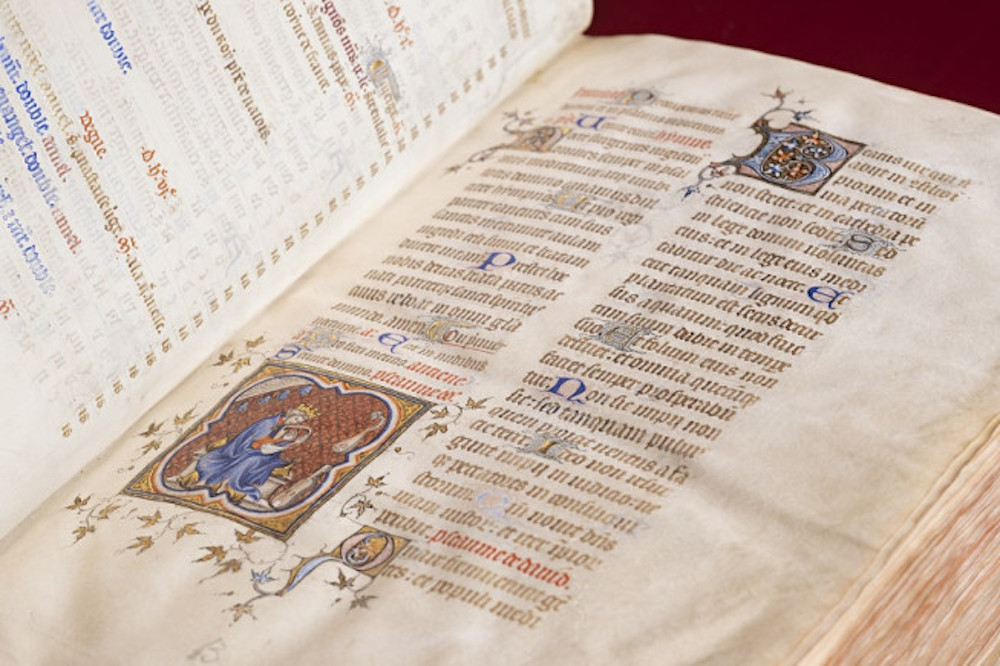

Dans la recherche en revanche, les gains de productivité sont considérables, « même si dans les disciplines qui nous intéressent, ça n’a pas vraiment d’impact financier ». Lorsqu’il est parti aux États-Unis en 1985, se souvient Antoine Compagnon, et qu’il travaillait sur une édition critique de La recherche du temps perdu, il recopiait les brouillons à la main à la bibliothèque puis à la machine à écrire le soir. Une seule note pouvait alors demander quinze jours de travail en bibliothèque ; aujourd’hui, une note équivalente est résolue en quelques secondes via Google. D'autant plus de nombreux documents historiques sont disponibles gratuitement sur Gallica [la bibliothèque numérique de la BnF, NdR].

« Il n’y a plus beaucoup d’effort et de mérite à l’érudition », déclare Antoine Compagnon, « jaloux des générations suivantes qui ont beaucoup plus de facilité ». Le danger, c’est que « tout s’équivaut dans le monde numérique : la science et la non-science, la connaissance et la croyance ».

Le sens de la lecture a aussi changé, avec le « distant reading » basé sur les big data [une méthode consistant non pas à étudier des textes en particulier, mais à rassembler et à analyser une grande quantité de données, NdR] a pris le pas sur le « close reading » d’antan, qui nécessite beaucoup plus de temps. « La lecture se présente comme un obstacle à la recherche... Certains vont jusqu’à dire que la recherche est meilleure si l’on s’abstient de lire. »

« Classer »

Antoine Compagnon constate l’abandon du classement et des classifications, ainsi que leur non-pertinence par sujet devant les moteurs de recherche, qui ont transformé notre manière de chercher en bibliothèque. Autrefois, c’était souvent le livre voisin de celui que l’on cherchait qui était le plus important... Mais « au fond, l’instinct reste celui du chasseur ».

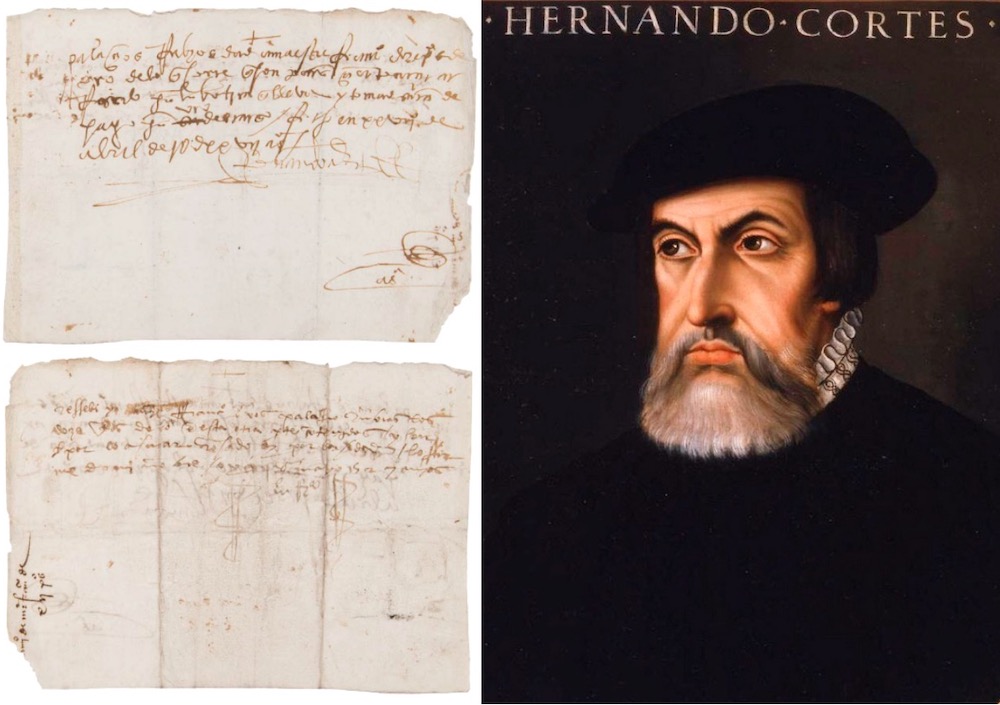

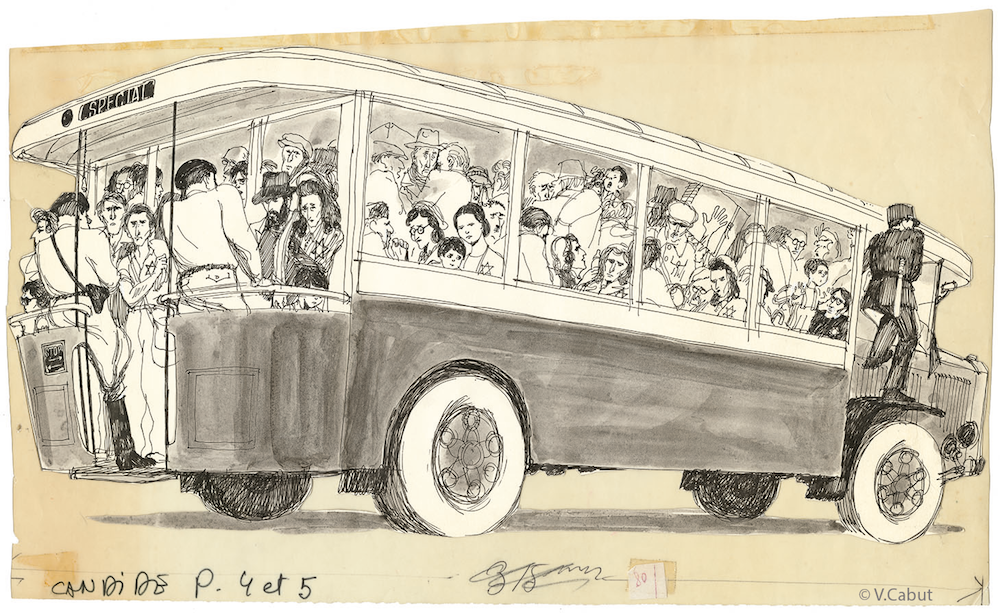

(photo d'illustration, médiathèque de Laxou, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Antoine Compagnon a évoqué la loi Lemaire, votée en France, ainsi que le mouvement plus général d'accès libre aux publications scientifiques. La loi République numérique portée par Axelle Lemaire provoque de vives inquiétudes pour les revues et notamment dans les domaines qui risquent de perdre entre 25 et 50 % de leurs revenus numériques, et donc de disparaître. Quand les articles sont publiés en ligne, il n’y a plus vraiment d’intérêt à acheter la version papier, en général plus tardive. Une revue doit être bien plus qu’une simple collection d’articles, souligne Antoine Compagnon, malgré l’impression que donnent parfois les publications sur internet, plus proche des listes d'articles.

« Authorship »

Ce mot, difficilement traduisible en français, désigne l’identité de l’auteur. Cette notion pose de nombreux problèmes de plagiat et d’identification des auteurs véritables des textes, à l’image de Satoshi Nakamoto, l’inventeur du bitcoin, dont l’identité reste indéterminée.

Avec le big data, il est possible de définir l’auteur mieux que nous ne l’avons jamais fait. Plus encore que les mots lexicaux, les mots-outils (déterminants, pronoms, mots de liaison, etc.) sont la « signature d’un texte ». C’est dans ces détails à première vue insignifiants que reposent des différences linguistiques qui seraient incalculables autrement.

Quel avenir avec le numérique ?

« J’appartiens à une génération pour laquelle la révolution numérique a été tout à fait bénéfique », tant dans la recherche que dans l’enseignement, se réjouit Antoine Compagnon. Il s'interroge pourtant sur l'avenir : quels bénéfices en tireront les « indigènes numériques », ces générations nées dans l’ère numérique ? « Sans doute est-il bon de pouvoir faire certaines économies d’opération du cerveau — notamment concernant la mémoire —, à condition de consacrer nos neurones à autre chose qu’à des jeux... » Antoine Compagnon reste toutefois prudent : « Je me garderai bien de prophétiser comme ceux qui disaient que le livre de poche était la mort de la littérature, ou que la plume de fer était la mort des écrivains. »

Commenter cet article