Les pigeons vous dégoûtent peut-être, mais ils peuvent apprendre à lire

Ils ont beaucoup de concurrence en ville, mais il est malgré tout difficile de trouver plus stupide qu'un pigeon, en apparence. La revue PNAS publie ainsi une étude qui prouve que les volatiles peuvent cependant apprendre à distinguer un mot simple correctement orthographié d'une occurrence comportant une faute d'orthographe.

Le 22/09/2016 à 14:32 par Antoine Oury

Publié le :

22/09/2016 à 14:32

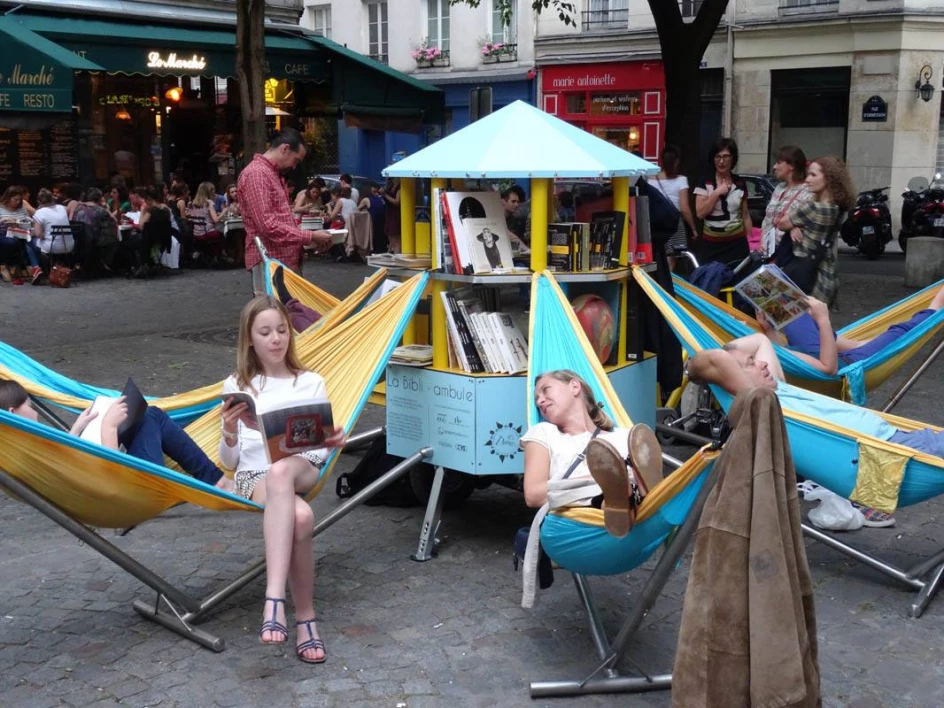

(aimee rivers, CC BY-SA 2.0)

L'étude de Damian Scarf, Karoline Boy, Anelisie Uber Reinert, Jack Devine, Onur Güntürkün et Michael Colombo, intitulée « Processus orthographique chez les pigeons », pourrait vous faire changer d'avis sur les seuls animaux que l'on croise assidument en ville, les pigeons, espèce Columba livia, la plus courante dans les métropoles.

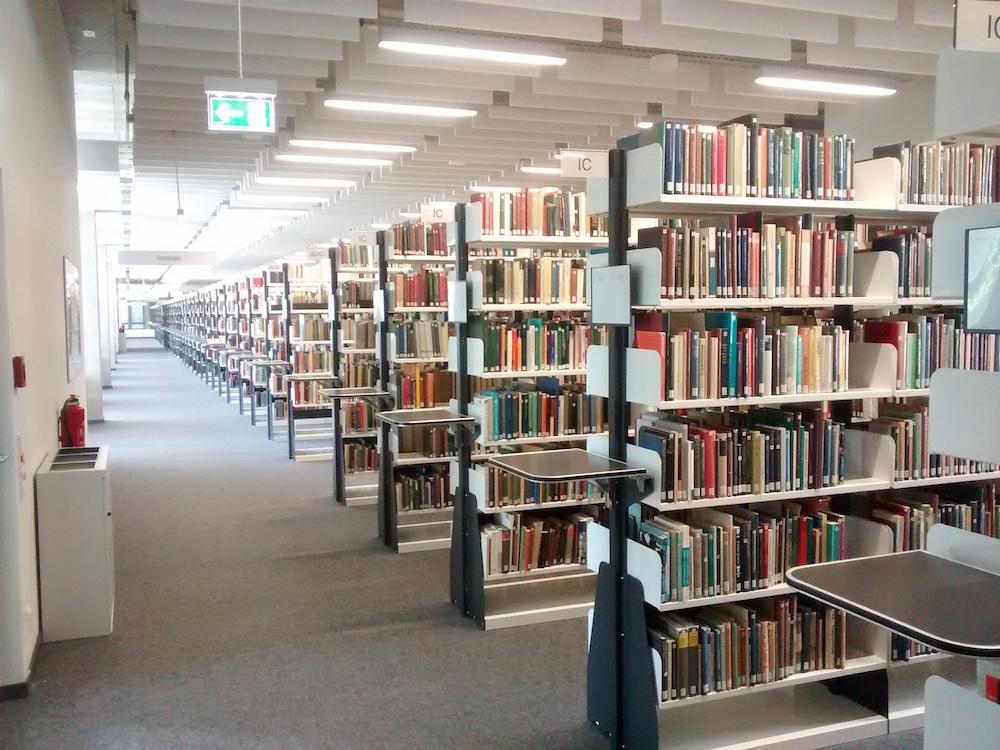

La revue PNAS publie ainsi les résultats de 8 mois de travail et d'entraînement avec 4 individus sélectionnés au sein d'une volière de 18 pigeons : les chercheurs ont appris successivement différentes activités aux pigeons, en commençant par le fait de se nourrir dans une mangeoire, suivi par la reconnaissance des formes, et enfin un apprentissage orthographique.

Des mots de 4 lettres maximum ont ensuite été « appris » par ces bestiaux, qui se sont vu proposer d'autres suites des mêmes lettres, sans aucun sens, avec la charge de distinguer les uns des autres. Les oiseaux ont même été capables de faire la différence entre « very » (« très ») et « vrey », témoignant d'un sens assez aigu de l'orthographe.

On pourrait penser que c'est une sorte de mémoire visuelle qui fait le travail, mais les scientifiques sont formels : « L'effort des pigeons se rapproche plus de celui fait par une personne lettrée que de celui d'un babouin », soulignent les auteurs. À la fin de l'expérience, et selon les sujets, les pigeons étaient capables de distinguer et de retenir entre 26 et 58 mots.

Des expériences antérieures portaient essentiellement sur la reconnaissance des formes : en 2015, des scientifiques de l'université de l'Iowa étaient parvenus à classer 128 images dans 16 catégories, symbolisées par des symboles. Une méthode assez proche de celle utilisée avec les enfants pour leur apprendre la signification des mots, mais que les volatiles ont absorbée dans la douleur : il leur aura fallu environ 45.000 leçons pour intégrer les différentes catégories.

L'expérience permet de comprendre l'activité neuronale liée à la lecture et au langage : les aires visuelles du cerveau sont actives au cours de la lecture, comme lorsqu'il s'agit de reconnaître une forme, et le fait de pouvoir lire ne serait donc pas lié à une quelconque évolution du cerveau. Bien entendu, plus il est gros, mieux c'est, mais l'activité est à la portée de toute créature qui en possède un.

« La possibilité la plus intrigante est que les aires visuelles associées aux mots et à la lecture sont le produit d'un recyclage neuronal qui conduit les neurones à coder et décoder des stimulus visuels qui diffèrent grandement de ceux qu'il est habitué à coder à l'origine », soulignent les scientifiques.

via Popular Science

Épatant...

Commenter cet article