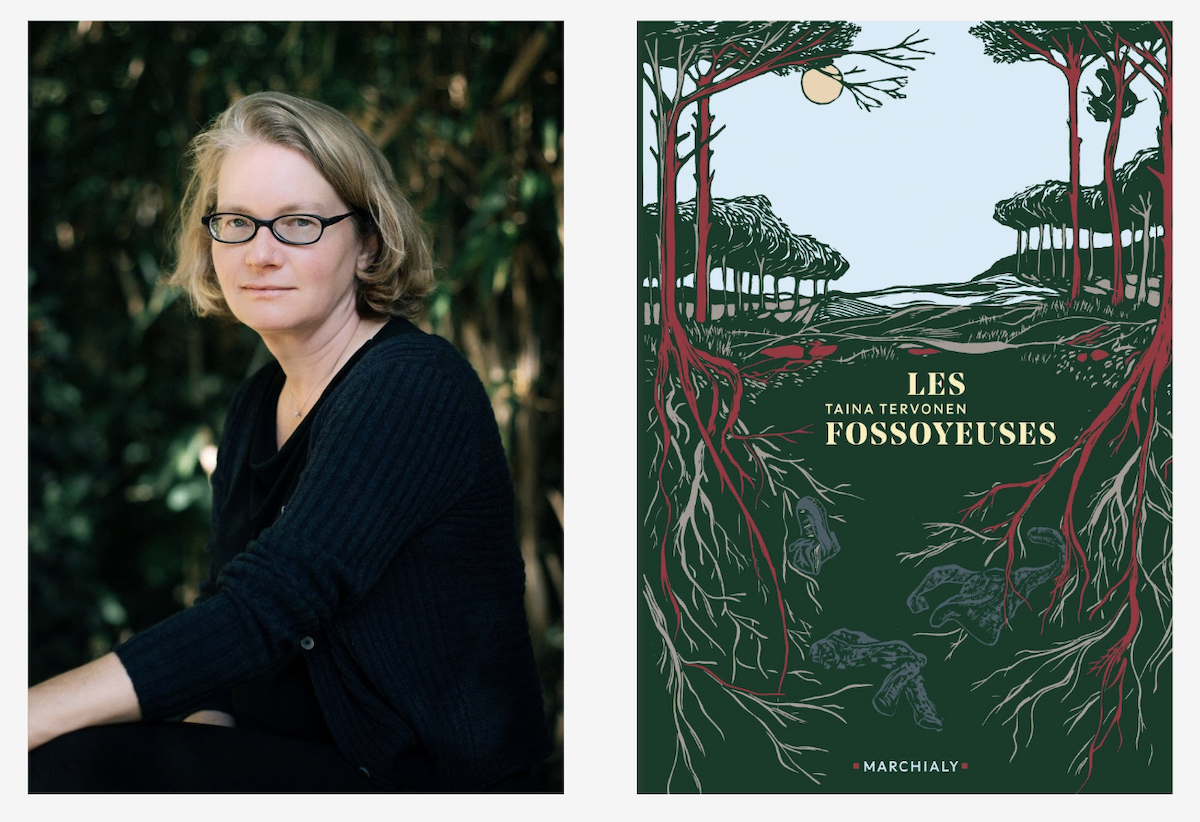

Taina Tervonen reçoit le Prix Jan Michalski de littérature 2022

Publié par les éditions Marchialy, le livre Les fossoyeuses vaut à son autrice Taina Tervonen le Prix Jan Michalski de littérature 2022, décerné par la Fondation Jan Michalski. La récompense est assortie d'une dotation de 50.000 francs suisses, soit 50.000 € environ.

Le jury a salué « la délicatesse avec laquelle l’auteure, dans un livre incroyablement puissant, se saisit du douloureux sujet des charniers en Bosnie-Herzégovine. Les fossoyeuses met ainsi en lumière la nécessité du travail d’identification des victimes d’une guerre dont les conséquences, délibérément oubliées du reste de l’Europe, perdurent. Entrelaçant enquête de terrain, portraits sensibles, carnet de voyage et histoire culturelle et politique, son récit à la polyphonie subtile offre une compréhension inédite de la situation d’après-guerre dans les Balkans et plus particulièrement du devoir de mémoire, quand nommer les corps permet d’apaiser les cœurs. »

Le résumé de l'éditeur pour Les fossoyeuses :

Une anthropologue, une enquêtrice, une journaliste : trois femmes font parler les morts et les vivants dans un pays marque par la guerre. Senem est anthropologue judiciaire, et Darija enquêtrice dans un pays traumatisé par les guerres des Balkans : la Bosnie-Herzégovine. Senem est chargée d'identifier les ossements humains retrouvés dans des charniers vieux de quinze ans, quand Darija se rend dans les familles comptant des disparus pour écouter leur parole et prélever leur ADN. Lorsque Taina les rencontre, elle n'a aucune idée de l'ampleur de leur travail sur les disparus. Elle va suivre pendant plusieurs années leur quête de vérité, essentielle pour des familles qui n'ont jamais pu faire le deuil des êtres perdus.

Les fossoyeuses procède d’une série de séjours en Bosnie-Herzégovine, effectués pendant une décennie par l’écrivaine et journaliste Taina Tervonen, sur les traces d’une guerre ayant engendré, entre 1992 et 1995, près de 100.000 morts et des dizaines de milliers de personnes portées disparues. Les dépouilles de 10.000 d’entre elles n’avaient pas encore été retrouvées au début des années 2010, quand débute le récit, et de nombreux charniers restent à investiguer. Rendre leur dignité aux victimes non seulement tuées sous les armes des milices serbes, mais aussi tues par l’oubli des États, et enfin permettre aux proches de faire leur deuil, telle est la mission qu’embrassent Senem Škulj et Darija Vujinović, toutes deux employées par la Commission internationale pour les personnes disparues, organisation intergouvernementale fondée en 1996.

La première, anthropologue judiciaire en charge du centre d’identification de la Krajina, recueille les restes humains dans les charniers, reconstitue les corps entremêlés, voire parfois disséminés, tandis que la deuxième, enquêtrice investie d’un rôle de psychologue, rencontre les familles à la recherche de proches disparus dont elle collecte les souvenirs et quelques gouttes de sang afin de tenter, par comparaison d’ADN, de mettre un nom sur les défunt·es anonymes. Interpellée par la méconnaissance générale qui entoure leur travail à la fois immensément long, dur et délicat, Taina Tervonen décide de les suivre dans leur quête de vérité. Croisant la pioche, l’aiguille et la plume, ces trois femmes puissantes entendent retisser la trame d’une mémoire meurtrie, prenant soin tant des mort·es que des vivant·es, et ainsi de notre humanité commune.

Également l’une des protagonistes principales du récit, l’auteure s’implique sans s’imposer dans les différents témoignages qu’elle restitue avec une minutie et une empathie infinies. Adoptant un point de vue sans parti pris que forge une pluralité de regards, elle évite le double écueil de la distance et de l’effusion pour construire un propos d’une justesse remarquable, dans une prose pétrie d’une douceur contrastant avec le réel violent de sa matière d’écriture. Au fil des portraits et des paysages qui se répondent chapitre après chapitre, rencontre après rencontre, Les fossoyeuses se constitue en véritable mémorial de papier. C’est tout le sujet de l’après-guerre qui se trouve alors déplié d’une façon aussi émouvante qu’éclairante, révélant enjeux et questionnements insoupçonnés, aussi indispensables à poser dans le contexte balkanique qu’ailleurs.

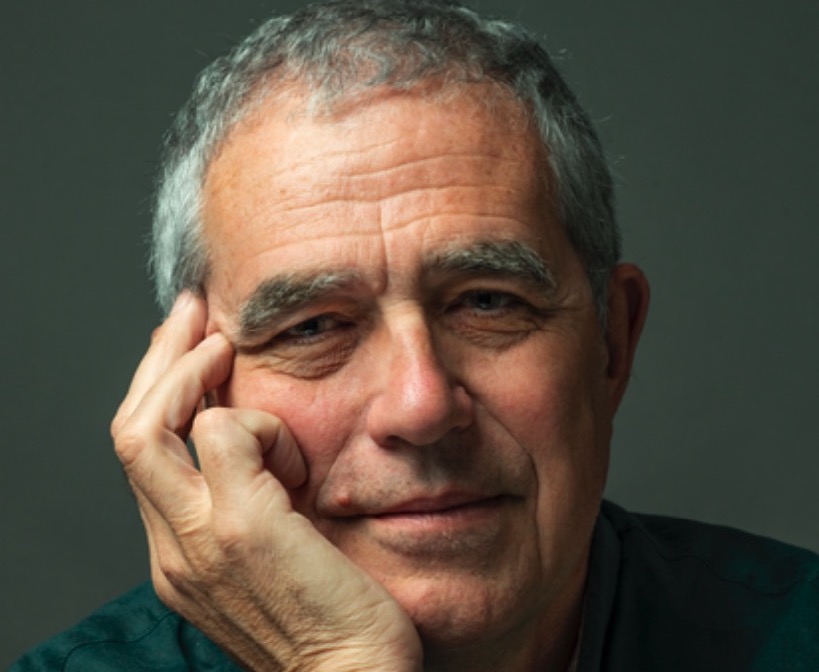

Taina Tervonen est née en 1973 en Finlande et a grandi au Sénégal. Aujourd’hui établie à Paris, elle collabore depuis plus de vingt ans avec des médias français et finlandais en tant que journaliste indépendante, et est également traductrice, réalisatrice de documentaires, écrivaine, ou encore conteuse d’histoires vraies, comme elle aime à se qualifier.

S’intéressant particulièrement à la constellation familiale, à la migration, aux récits de vie et aux silences de l’histoire, elle tire plusieurs livres de ses enquêtes au long cours, parmi lesquels, avec la photographe Zabou Carrière, Fils de… (Trans Photographic Press, 2011), dressant trente portraits d’enfants de parents homosexuels, ainsi que Face à la vie : 1 an à Garches (OstraVista, 2013), immersion dans un service d’oncologie pédiatrique, avec les images de Baptiste Lignel. Son ouvrage Au pays des disparus (Fayard, 2019), s’attachant au destin de migrant·es naufragé·es en Méditerranée, remporte le Prix Louise-Weiss du meilleur reportage européen.

Après deux webdocumentaires, elle réalise son premier long métrage, Parler avec les morts, sur les disparu·es en Bosnie, sélectionné au festival Cinéma du réel en 2020. Chez Marchialy, elle publie Les fossoyeuses en 2021 ainsi que Les otages : contre-histoire d’un bulletin colonial en 2022.

L'année dernière, le Prix Jan Michalski de littérature avait salué Memorial International, Alena Kozlova, Nikolai Mikhailov, Irina Ostrovskaya et Irina Scherbakova pour l’ouvrage collectif OST: Letters, Memoirs and Stories from Ostarbeiter in Nazi Germany (Granta Books, 2021).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

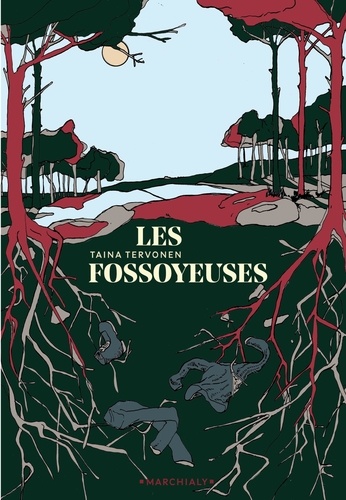

Les fossoyeuses

Paru le 07/04/2021

261 pages

Marchialy

19,00 €

Commenter cet article