L'âme des rivages : sirènes, dauphins et souvenirs

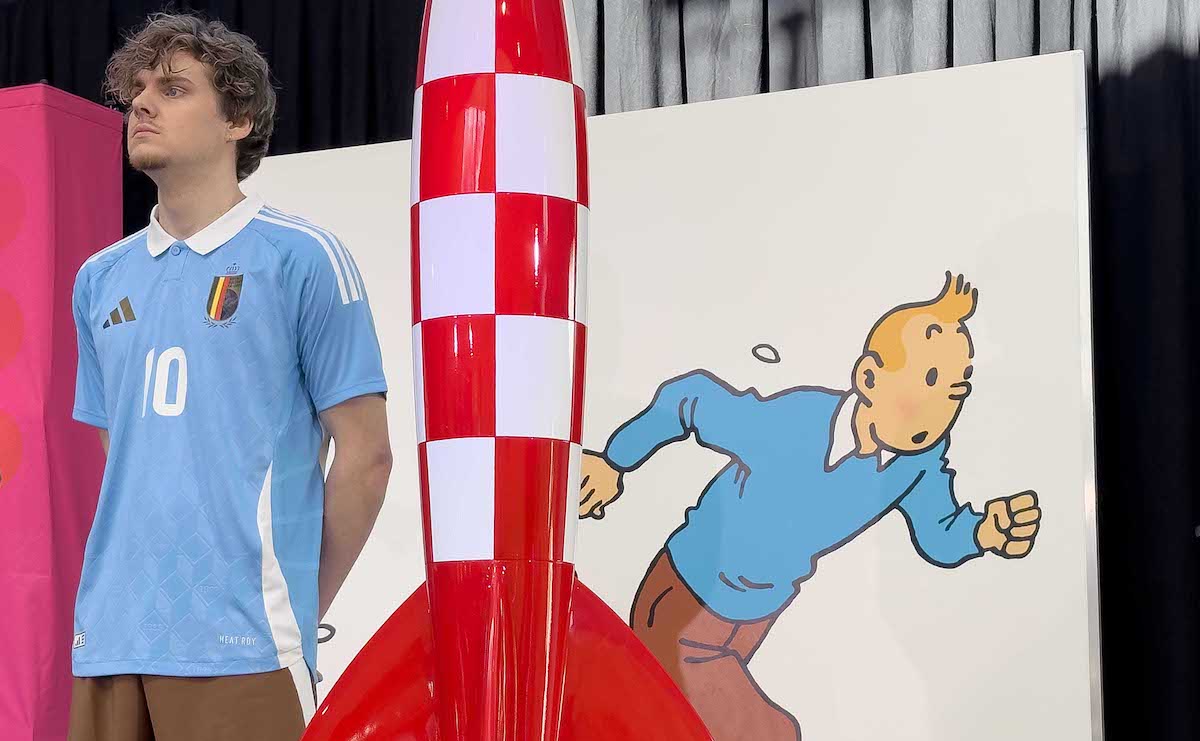

#Lectureetlittoral - Au cours d'une odyssée de 5000 km sur le littoral atlantique, Marc Roger, le conteur voyageur, projette de traverser 555 villes en une année, explorant 16 régions. Et ce n'est que le début ! À chaque étape, il dévoile ses lectures favorites tout en se faisant le champion de la cause écologique, ramassant 3 kg de déchets. Qui oserait dire que l'art et la protection de la planète ne vont pas de pair ? (Suivre Marc Roger sur Instagram)

Le corps tendu voulait marcher. La tête suivait, heureuse dans cette affaire de n’avoir rien à dire, heureuse ou saoule d’entendre le cœur battre et lui donner du sang pour commander aux muscles. Jambes, genoux, orteils, chevilles, hanches et cuisses, en ordonnées fragiles sur une abscisse horizontale, j’étais aux ordres, humain, debout sur une plage immense. De face et de profil, l’estran, la mer, le vent, le ciel, me ventilaient. L’estran, la mer, le vent, le ciel, entraient dans mes poumons. Six cents millions d’alvéoles, trois cents millions de chaque côté de ma trachée-artère criaient « moi aussi, moi aussi, j’en veux ! »

Trop d’air marin nuit-il à la raison ?

Ce fut folie ce jour, d’abord avec cet homme d’une soixantaine alerte, Yves-Marie de son prénom, à l’heure du flot, photographiant les vagues. Le déroulé puissant et continu des rouleaux blancs le faisait constamment reculer. Un œil sur son viseur, un œil sur la montée de l’eau, ses mocassins de ville lui importaient autant que le cadrage de ses photos. Tandis qu’il tentait de figer l’impossible, il ne cessait de dire « On est dedans, on est dans le jus, c’est un bonheur. C’est en train de monter, Marc. » Nous venions d’échanger nos prénoms. Je le photographiais photographiant la mer.

L’intitulé de mon voyage, Lecture et Littoral – À la limite… écrit sur le livret que je venais de lui remettre, le mit, si besoin fut, dans un état de verve supérieur. « Entre la grève et le ciel… » s’apercevant que je notais, « non ! non ! je ne veux pas être connu… je dis parfois des trucs, comme ça… entre la grève et le ciel, j’ai bâti une église… » Un mot sur deux partait dans le fracas assourdissant des vagues.

— Dites-moi ce que vous faites en dehors de votre passion pour la photo.

— Architecte ! Artiste de la baie vitrée. Comme un poète… Si vous avez des questions, voici mon zéro six. Désolé, je dois y aller, j’ai rendez-vous…

Il me tendit la main puis me tourna le dos. D’un pas rapide, il remontait la plage pour n’être plus qu’un point près de sa voiture garée sur le parking, une voiture noire vitres fumées sur lesquelles les nuages défilèrent quand il quitta la dune.

Artiste de la baie vitrée.

Toutes les villas de bord de mer, depuis, me confirmèrent l’idée du voir sans être vu depuis sa salle de bain, sa cuisine ou son salon, derrière un verre non traversant, le ciel, les vagues, les levers et couchers de soleil sur la mer,réfléchissant ce qui est vu de l’intérieur en donnant l’impression à celles et ceux tenus au large, à l’extérieur, que la paroi de verre contenant le tableau de la mer réfléchie depuis la plage ou le chemin qu’ils empruntent, était une limite de possession infranchissable. Néanmoins, dans ce jeu alliant le construit au sauvage, j’y voyais une recherche esthétique respectueuse du cadre où vivaient ces nantis, une poésie de riches qui n’était pas pour me déplaire.

Enfin, mon delirium varech toucha les cimes

lorsque je vis un groupe de sirènes.

D’un côté deux novices, deux jeunes filles apeurées, maigrelettes et timides, chaperonnées par leurs mères – pour les sortir un peu de leurs téléphones – arguaient-elles, et de l’autre, une huitaine de jeunes femmes amoureuses de leurs corps atrophiés d’une prothèse en plastique qu’elles traînaient sur le sable.

Serviettes et sacs étaient posés au pied d’une cale en pente douce vers la mer qui ne cessait de héler les créatures hybrides. Elles en tiraient des nécessaires à maquillage, de minuscules miroirs à mains, réajustaient un pendentif à leur oreille, le galbé d’une coquille à la taille de leurs seins, choisissaient des voilages pour souligner le vent, l’une jouait d’un trident qu’une Vénus aurait pris à Neptune, tout était décliné en étoiles de mer, en couleurs de corail et en bracelets de nacre.

Le narcissisme volontairement provocateur de ces jeunes femmes attirait les voyeurs. J’en étais, fasciné par cette exhibition clinquante de la légende revisitée par Walt Disney, mais repensai aussitôt à Ulysse et au chant XII de L’Odyssée d’Homère où les sirènes étaient encore mi-femmes-mi-oiseaux pour devenir au fil des siècles et au contact des légendes nordiques mi-femmes-mi-poissons tels qu’aujourd’hui notre folklore les représente.

« Alors, la vénérable Circé me dit :

— Maintenant, écoute ce que je vais te dire. Un Dieu lui-même fera que tu t'en souviennes. Tu rencontreras d'abord les Sirènes qui charment tous les hommes qui les approchent ; mais il est perdu celui qui, par imprudence, écoute leur chant, et jamais sa femme et ses enfants ne le reverront dans sa demeure, et ne se réjouiront. Les Sirènes le charment par leur chant harmonieux, assises dans une prairie, autour d'un grand amas d'ossements d'hommes et de peaux en putréfaction. Navigue rapidement au-delà, et bouche les oreilles de tes compagnons avec de la cire molle, de peur qu'aucun d'eux entende. Pour toi, écoute-les, si tu veux ; mais que tes compagnons te lient, à l'aide de cordes, dans la nef rapide, debout contre le mât, par les pieds et les mains, avant que tu écoutes avec une grande volupté la voix des Sirènes. Et, si tu pries tes compagnons, si tu leur ordonnes de te délier, qu'ils te chargent de plus de liens encore. »

Homère – Odyssée, Chant XII (vers 29 à 58)

Traduction de Leconte de Lisle (1867)

Je m’étais joint aux photographes d’une boîte de com’ venus spécifiquement saisir le show en espérant ne pas céder à leur pouvoir de séduction. Je résistai.

Gwenn la Sirène, Célia, Morgane, prénoms ou avatars que je parvins à retenir, prouvaient qu’entre la mer et l’âme humaine rôdaient encore de vieilles histoires de monstres sous des allures de petites filles aux accessoires un peu datés pour m’entraîner personnellement au fond de leurs palais.

De loin, je préférais Chantal Thomas que je n’osai leur lire…

Il était tôt. L’air était tendre, d’une douceur saline. L’eau des œillets multipliait Vénus dans chacun des carreaux composant le puzzle des marais de Guérande, qui peu à peu, sous la montée du jour, s’animaient de lumières grises-noires, puis soudain, roses-bleues, à chaque degré franchi par le soleil à l’horizon. La salicorne en fleur mauve-bruyère se tenait en retrait des cônes blanc-étincelant des ladurées et des mulons dont le sel sur l’argile s’égouttait en silence, mais le petit échassier élégant et fluet répondant au nom de Chevalier Sylvain apostrophait sans-gêne le réveil de la terre de kip kip bruyants.

Je marchais vers le port du Croisic. La marée entamait sa renverse. Les étiers se vidaient par le traict de l’estuaire et le port s’éveillait juste en face de la Pointe de Pen Bron.

La Gwerz était à quai. Son matricule – SN 683849 – en chiffres et lettres blancs, crevait l’écran de sa coque verte. Le patron, seul à bord, dans le halo ambré de la passerelle vérifiait le fonctionnement du poste radio. Je ne voyais que ses lèvres remuer, d’où j’étais, je n’entendais aucun son. À l’arrière du bateau, à l’aplomb du portique, trois enrouleurs de chaluts grinçaient au rythme de la houle qui soulevait les eaux du port.

À la Pointe du Croisic, le sable roule sous le pied. Il est gros, granuleux et les chaussures enfoncent. La plage de Port aux Rocs attend encore son sable fin. La mer a tout son temps pour éroder le gneiss folié de la Grande Côte où deux dauphins se sont échoués.

Le temps est relatif à la fragilité que la vie nous accorde.

Sans blessure, aucune ne trace de filets, ils gisent dans un sourire de sang figé. Le village de vacances Le Paradis dort encore, mais l’alerte est donnée. Branle-bas d’hygiène. Les services municipaux interviennent avec une telle hâte, une telle célérité, qu’il me semble assister aux funérailles de deux pestiférés, à la va-vite et sans témoins. « Mesdames, messieurs, jouissez ! Nos plages sont propres. La mer est belle. »

Il est si beau d’observer un dauphin aux jumelles. Tout en lui est Mozart de l’hydrodynamisme. Impuissant au-dessus de leurs cadavres, je regarde leur peau se couvrir de mouches. Une peau contenant l’expérience de milliers de plongeons dans la mer. Une peau de plaisir, une peau de vitesse, arrêtée en plein-vivre.

J’aimerais qu’un jour, les vingt-deux grammes que pèse supposément mon âme aillent se perdre dans la poussière de ces dauphins.

Le vent. Le vent. Vienne le vent.

Je veux voir Saint-Nazaire se lever sur le fleuve, franchir le pont qui relie le sud de la Bretagne aux Pays de la Loire, là où s’achève le GR 34, ce chemin de randonnée dit chemin des douaniers qui de la passerelle sur le Couesnon face au Mont-Saint-Michel m’aura guidé jusqu’au chantier naval de Penhouet.

Saint-Nazaire et l’estuaire des Géants.

Tout y est démesure. Des hangars d’un demi-kilomètre de long, d’une hauteur de vingt mètres, blocs de tôle blanc ou crème, des chaussées de goudron par où passent des poids lourds et des trains de marchandises pour fournir aux 4 000 sous-traitants qui travaillent sur le site.

Vu du ciel, j’imagine une feuille, des nervures, un grand arbre dessiné aux commissures d’un fleuve impatient de jeter son eau douce à la mer. Là, des hommes, ingénieurs au service de grands groupes armateurs, y dirigent des esclaves-ouvriers et construisent des jouets pour les classes moyennes. 1 000 euros ou 2 000 la semaine sur des paquebots de rêve.

Harmony, Serenade ou Jewel of the Seas.

Des Tyroliennes, des murs d’escalade, des simulateurs de surf, des piscines, des bains à remous, des toboggans aquatiques, des théâtres, des spas, des casinos, des mini-golfs, des restaurants, des patinoires, des boutiques, des commerces, même des parcs naturels. 20, 25, 30 étages. Des milliers de passagers, des milliers de personnels.

On ne peut plus à l’étroit dans la forme Joubert, protégé de hautes grilles, vidéo-surveillé vingt-quatre heures sur vingt-quatre, à quelques jours de ses premiers essais en mer, le petit dernier en date, le Celebrity Ascent, le plus propre des paquebots que le monde ait construits à ce jour, piaffe de brûler du méthanol. Objectif écoénergétique affiché : le zéro émission de carbone.

Un opéra de propagande.

Je demande à Steph, soixante-deux ans :

— Vous, chaudronnier-tuyauteur-soudeur, vous pensez quoi ?

— Je suis réaliste, c’est de la folie. En attendant, on bosse. Moi, je rêve d’un petit quillard, pas plus de six mètres. J’sais pas si j’ai assez de côté. Ce serait la liberté. Je vis dans un van. Je suis garé là sur le parking. J’ai pas de famille. Un peu à Palavas. C’est loin. J’y vais jamais.

Ludo, Riri, Mohamed-bouffe-tout-la-gamelle, Nico et Yann, écoutent Stef, le plus ancien des six, assis, trois-trois sur deux blocs de béton, dos au mur d’un hangar pour une pause d’un quart d’heure.

— On est tous fatigués. On est sourdingues. Y’a un bruit là-dedans.

Je leur ai demandé si je pouvais les prendre en photo. Surpris, ils ont souri.

— Oui, pourquoi pas.

Du moment que Stef est d’accord, les autres suivent bien que l’un d’eux demeure méfiant. Dans ses yeux, c’est écrit – qu’est-ce qui nous veut?

— Vous connaissez Louis Oury ?

— Qui ça ?

— Louis Oury. Un homme qui a débuté ici comme chaudronnier.

— Comme nous !

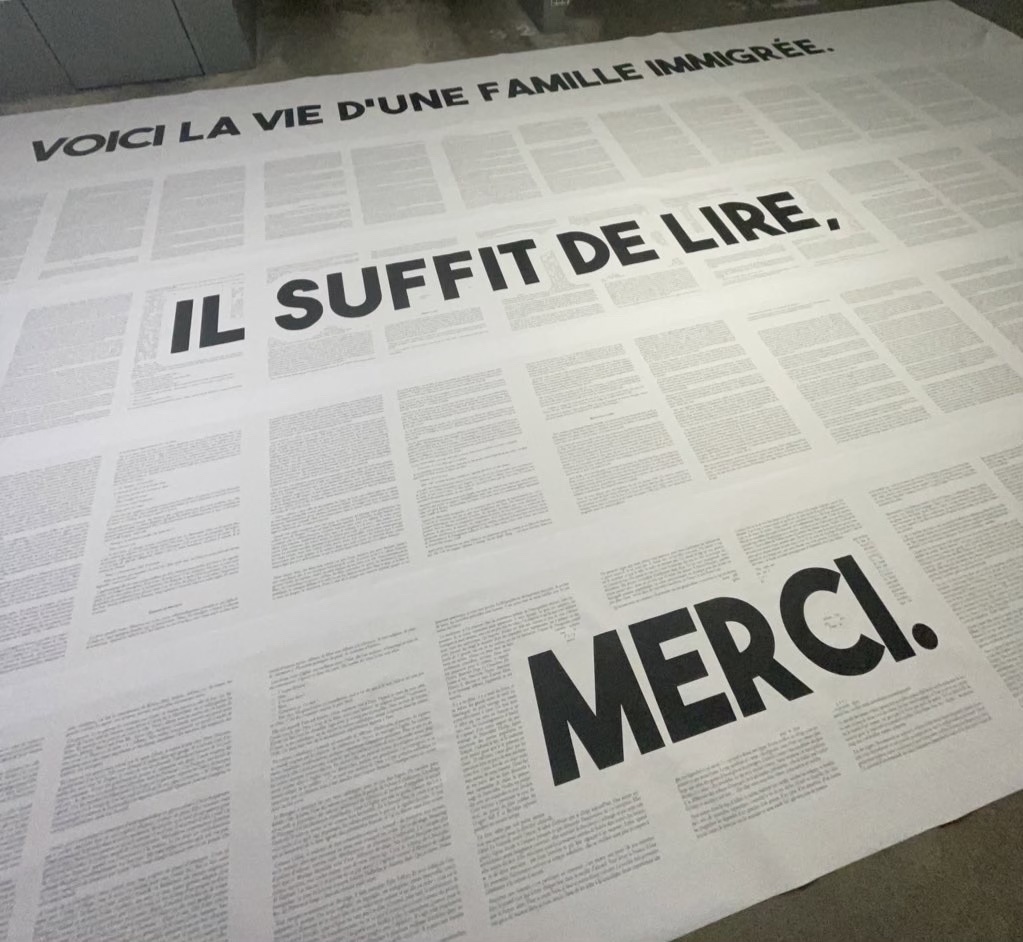

— Vous avez entendu parler de la grève de 55 ?

— Vaguement.

— Ouvriers, syndicats, revendiquaient 30% d’augmentation de salaire, les patrons, eux,proposaient 4,7%. Six mois de lutte, des affrontements d’une violence inouïe entre les grévistes et les CRS, enfin, le gouvernement et le patronat lâchaient 22% d’augmentation contre une reprise immédiate du travail.

Ces chiffres les laissent incrédules.

— Aujourd’hui, ça ne sert à rien, regarde les retraites. On a perdu sur toute la ligne.

— Samedi prochain, je lis au Centre de Culture Populaire de Saint-Nazaire des extraits de son livre Les Prolos dans lequel il raconte ses débuts, la dureté de votre travail et les grèves. Devenu alzheimer, Louis Oury ne sera pas là, sa famille ne le souhaite pas. On fêtera malgré tout ses quatre-vingt-dix ans puisqu’il est né le 23 septembre 1923. Sa femme, ses enfants et ses petits-enfants seront présents. Une salle à son nom va être inaugurée. Promis, je lirai pour lui, je lirai pour vous.

Il fait froid.

Le barnum installé sur le parking devant les locaux du Centre de Culture Populaire, ouvert sur un côté, ne nous protège pas des courants d’air. Enfin, c’est toute une histoire pour se procurer des chaises. Les organisateurs pensent que le public peut écouter debout. Si le texte est vivant, réaliste, très violent, cinquante minutes debout pour des personnes qui n’ont jamais assisté à une lecture publique me paraissent une option qu’il vaut mieux écarter.

J’ai lu Les Prolos de Louis Oury devant Jeanine, son épouse, qui fut aussi sa secrétaire. Elle tapait tous ses textes à la machine avant de les envoyer aux éditeurs. Le grand succès de son récit lors de sa parution en 1973 l’encouragea à devenir écrivain. Écrivain-historien.

Émue et fière du moment accordé à la mémoire de son époux, elle est assise au premier rang près de ses enfants et des anciens camarades d’atelier de son mari, tous assis sur de vieilles chaises rouillées dénichées je ne sais où juste avant de commencer la lecture.

Frères et sœurs de l’auteur, ses enfants et ses petits-enfants, aucun n’a lu le livre. L’une de ses filles me remercie.

— C’était comme un film. Ça donne envie.

Contrat rempli.

Je retourne à Penhouët au pays des géants. Dans la rue, tout y est minuscule. Les ouvriers. Le godet de la pelleteuse qui rebouche une tranchée a l’allure d’une cuillère de dînette pour enfant. Au milieu des hangars et des rails qui sillonnent la voirie, par on ne sait quel hasard d’urbanisme, un kebab, un café, des maisons d’un étage, façades blanches, se blottissent sous le plus grand portique d’Europe, l’une des fiertés de Saint-Nazaire.

Rouge et blanc, l’acier règne, peu lui chaut ce que pense l’ouvrier. L’ouvrier ne pense pas. Faut-il voir cependant un esprit de résistance dans le mot VIENNOISERIE en majuscules jaunes sur fond noir que l’artisan-boulanger de Penhouët a cru bon de faire peindre au-dessus de sa vitrine, opposant au portique le plus lourd de l’Europe ses croissants ordinaires ? 5 000 tonnes d’acier. 50 grammes de farine.

La mer monte. C’est grandiose.

Et le pont de Saint-Nazaire se profile sur des eaux vert-marron qui remplissent l’estuaire. Une Loire océane qui souhaiterait remonter comme un fleuve à l’envers jusqu’au Gerbier-de-Jonc.

Tom m’appelle, me dissuade de traverser à pied.

— Prends la navette ou fais du stop. Là-haut, il y a un vent terrible. J’ai eu un mal fou à tenir le camping-car.

— Il n’y a pas de trottoir ?

— Laisse tomber. Il est large comme ton sac. Ce n’est qu’un dégagement de secours pour les automobilistes en panne. Je t’attends de l’autre côté à Saint-Brévin-les-Pins.

Je passe outre son conseil.

Je veux voir de mes yeux la limite entre le nord et le sud. Les ardoises d’un côté et de l’autre, les tuiles. L’océan, côté ouest et à l’est l’eau douce. Soixante mètres de vide sous mes pieds entre moi et le fleuve. Un vent fort qui me pousse du côté des voitures. Euphorique et conscient du danger, je tiens ferme la rampe durant quatre kilomètres. Une rambarde de fer qui me poudre l’avant-bras et la paume de la main d’une fine pellicule de ciel bleu. Au plus haut de l’ouvrage, à l’abri d’un hauban, je m’arrête pour souffler.

Une couronne de fleurs artificielles est attachée à la rambarde. Le vent chahute une feuille A4 plastifiée.

Greg, mon amour,

pourquoi as-tu sauté ?

Crédits photo : Marc Roger / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Lecture et Littoral : une année de lectures à travers 5000 km de rencontres

Commenter cet article