Toutes les histoires (ou presque) sont basées sur 6 schémas émotionnels

Les scientifiques adorent catégoriser, classer, définir : la littérature n'y échappe pas, pour le meilleur comme pour le pire. Des chercheurs du Computational Story Lab de l'université du Vermont, à Burlington, se sont mis en tête d'analyser les émotions exprimées au sein de 1700 histoires pour en tirer des « schémas émotionnels », autrement dit l'évolution de ces émotions au fil du récit. Il s'avère que 6 schémas émotionnels sont les plus couramment utilisés par les auteurs.

(cykocurt, CC BY-ND 2.0)

L'idée des schémas émotionnels servant de structure de base pour l'écriture d'histoires n'est pas récente : en 1995, déjà, Kurt Vonnegut traçait sur un tableau noir ce qui s'apparentait selon lui à des « formes du récit ». Il y a par exemple la forme simple qui se réduit « au fait que l'homme tombe dans un trou, puis sort du trou », en somme le problème et sa résolution.

Mais l'on trouve des formes plus complexes selon les histoires racontées : au XVIIIe siècle, le dramaturge Carlos Gozzi avait établi 36 catégories dramatiques, dont la révolte, la folie, le crime involontaire ou l'autosacrifice, et Aristote lui-même s'est prêté au jeu des catégories narratives. En 2015, un professeur de l'université du Nebraska, Matthew Jockers, avait dévoilé les résultats de l'analyse de 40.000 romans par un super-ordinateur.

Surprise, on retrouvait déjà 6 trames narratives qui couvraient l'intégralité des 40.000 romans étudiés, dont deux principales, « Man in Hole », donc, et « Man on Hill », qui décrit le mouvement inverse : l'homme grimpe sur une colline, puis retombe dans la vallée. Dans un cas, un mouvement ascendant, dans l'autre, un mouvement descendant.

L'étude publiée par le Computational Story Laboratory arrive sensiblement aux mêmes conclusions : « Nous avons trouvé un ensemble de 6 trajectoires principales qui constituent les pierres fondatrices de la narration », expliquent les chercheurs.

À l'aide de la fouille de textes et de données, les chercheurs ont analysé les vocables utilisés dans les différents textes, associés aux émotions provoquées par ces derniers. En classant les résultats, 6 schémas ont donc vu le jour :

- 1. Une montée régulière d'émotions positives (comme dans Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Carroll)

- 2. Une descente régulière d'émotions négatives (comme dans les tragédies, Roméo et Juliette de Shakespeare, par exemple)

- 3. Une chute puis une élévation, comme dans l'histoire type « Man in Hole »

- 4. Une élévation puis une chute, comme dans l'histoire type « Man on Hill »

- 5. Une élévation, suivie d'une chute, puis d'une élévation, comme dans le conte de Cendrillon

- 6. Une chute, suivie d'une élévation, puis d'une chute, comme dans le mythe d'Œdipe

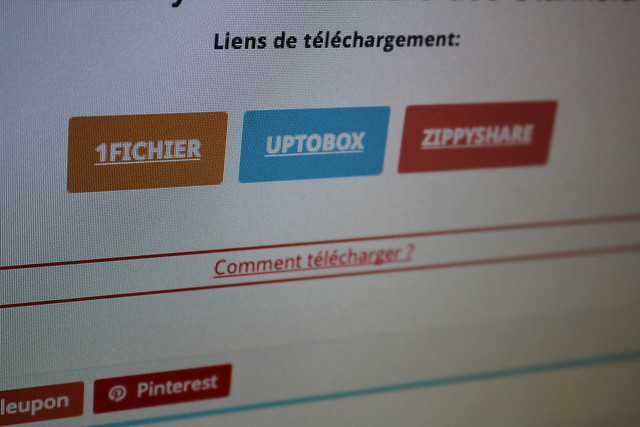

En utilisant les nombres de téléchargements des différents récits étudiés, les chercheurs concluent que les modèles « Man on Hill » et « Œdipe » sont les plus plébiscités par les lecteurs. Autrement dit, nous adorons assister à la chute de personnages... Des histoires avec des schémas plus complexes, qui combinent notamment le schéma « Man in Hole », « Cendrillon » et celui de la tragédie, sont également très appréciées.

L'étude a bien sûr ses limites, d'abord du fait de la simplification nécessaire pour ce type d'exercices : l'analyse de données reste en surface des textes, et n'en prend d'ailleurs en compte que 2000 (ou 40.000 dans le cas de l'étude de l'université du Nebraska), ce qui permet difficilement d'appliquer l'analyse à l'ensemble de la littérature mondiale...

L'analyse de données révèle surtout que Kurt Vonnegut avait vu juste en définissant ses « formes du récit » : à l'époque, sa thèse avait été rejetée, car jugée simpliste...

Commenter cet article