Béatrice Duval : “L’Imaginaire, en littérature, c’est presque une incongruité”

Le Mois de l’Imaginaire touche à sa fin, et avec lui, le projet emporté par une cinquantaine d’éditeurs : fédérer les actions, et ensemble, présenter une autre vision des littératures de l’imaginaire. Science-fiction, fantasy, horreur (ou fantastique), Béatrice Duval, directrice éditoriale des éditions Denoël revient avec nous sur la vie de ces genres.

Le 26/10/2017 à 12:12 par Nicolas Gary

Publié le :

26/10/2017 à 12:12

Le mois de l'imaginaire - collection Lunes d'encre

Toute la difficulté reste de capter l’attention des lecteurs – quel que soit le genre littéraire. « Quand il entre en librairie, le lecteur n’accordera d’abord son attention qu’aux couvertures. L’éternelle question est de savoir si l’on ghettoïse les genres, en leur appliquant des codes attendus, ou si nous devons travailler des couvertures moins clivantes », explique-t-elle à ActuaLitté.

Au sein de la maison, la collection Lunes d’Encre porte la science-fiction et les littératures de l’imaginaire. « De fait, les genres introduisent des clivages systématiques : que l’on soit en fantasy ou en SF, les lecteurs apprécient de faire partie d’une confrérie de happy few. La couverture présente alors une première démarche en ce sens. »

Savoir attirer le lectorat captif, tout en préservant certains textes, parce qu’ils auraient un potentiel plus large. « Le cas de Jasper Fforde, publié quand je travaillais au Fleuve Noir, est intéressant : jamais je n’ai parlé en interne de SF ni de fantasy pour ses livres. Simplement parce que cela aurait biaisé le regard sur le livre qui pouvait, sans cette classification, séduire plus de lecteurs. » A contrario, Latium, les livres de Romain Lucazeau, ont été inscrits dans une couverture traditionnelle, relevant du space opera, qui séduit plus aisément les hommes, d’ailleurs.

« Lunes d’Encre n’est pas une collection genrée : elle représente un choix de livres sans que l’on envisage au préalable un lectorat féminin ou masculin. On parle de littérature, avant tout : la qualité prime sur le choix de publics visés. »

La réflexion sur les couvertures ne s’arrête cependant pas aux questions de genre : « C’est la responsabilité de l’éditeur de ne pas introduire de malentendus qui risqueraient de tromper les lecteurs, quand on leur propose des ouvrages à souvent plus de 20 €. » La couverture reflète pour partie l’œuvre, autant qu’elle oriente le regard. « Maintenant, la France a vécu avec des références incontournables en matière d’illustrations : Siudmak, pour la SF, en est un exemple. Et finalement, depuis une vingtaine d’années, tout cela n’a que peu évolué. »

La conclusion s’impose : quand un ouvrage relève véritablement et strictement d’un genre, la couverture doit le refléter pleinement. « Si nous avons la possibilité de toucher un plus large public – je pense par exemple à Jo Walton – alors nous cherchons une charte graphique plus consensuelle. »

Séduire un lectorat qui dévore déjà des séries... de l'imaginaire

Pour la responsable de la maison Denoël, l’avenir des littératures de l’imaginaire ne manque pas d’interroger : « On constate que les jeunes dévorent ces genres dans le cas des séries télé, ou du cinéma : ont-ils conscience simplement que la plupart du temps, on est dans l’Imaginaire ? Ils s’engouffrent dans ces histoires, mais, dès que l’on en revient aux livres, il y a une perte. »

Sauf à évoquer les immenses succès audiovisuels, susceptibles d’attirer l’attention sur les œuvres originelles. « L’Imaginaire, en littérature, c’est presque une incongruité : si l’on évoque Houellebecq, ou McCarthy – La Route est une pure dystopie – personne ne les raccroche à l’imaginaire. Comment expliquer, dès lors, que les collections relevant de l’Imaginaire aient du mal à séduire un plus large lectorat ? Ce serait un peu simple de se dire que les éditeurs ont nécessairement leur part de responsabilité en publiant de mauvais livres. »

Une autre piste : « Nous héritons peut-être des conséquences du Nouveau Roman, qui a proscrit l’imagination au profit du réalisme. Et par la suite, nous n’avons pas réussi à séduire de nouveaux lecteurs. Ceux qui, adolescents, ont aujourd’hui une quarantaine d’années ou 50 ans, continuent de lire ces genres, mais nous n’arrivons pas à recruter, à étendre notre lectorat à tous les fans de séries télévisées ou de films traitant de thèmes chers à l’imaginaire, qui passent plus difficilement à la lecture de ces livres, à moins qu’ils ne soient directement liés au monde audio-visuel (comme La servante écarlate ou Le trône de fer). »

Et l’implication dans les salons ne peut suffire. « Créer un mois entier et dédié, c’est d’abord prendre en compte le temps de la librairie : moins, cela n’aurait pas été possible – et n’aurait eu aucun sens. » Et 30 jours, c’est la mesure du manque de visibilité des littératures de l’imaginaire, globalement. « Mais selon moi, en complément du Mois de l’imaginaire, nous avons besoin d’un volet grand public, qui manque à ce jour. »

Sans qu’il soit pour autant possible de se lier pleinement à un festival : « Nous devons comprendre et imiter la démarche de Quais du polar : du fait que ce festival se déroule en mars, ce mois semble être naturellement devenu celui du polar... » Et, trouvant la recette, l’appliquer aux littératures de l’imaginaire.

Écrire aujourd'hui la science-fiction de demain

Pour autant, dans le cas précis de la science-fiction, il existe une véritable problématique du renouveau. « Les thématiques encore en vogue, voilà une vingtaine d’années, sont désormais des réalités – la passerelle que constituait la science-fiction se réduit comme peau de chagrin, à mesure qu’avancent les évolutions technologiques. »

Comment, alors, trouver cette science-fiction de demain ? « Ce qui est remarquable, chez les auteurs anglo-saxons tout particulièrement, c’est que les thèmes de la SF se retrouvent dans leurs livres, sans même que l’on parle de science-fiction. Mondes parallèles, immortalité : en fait, ils s’emparent du sujet et font simplement un roman, avant tout. » Créer aujourd’hui la SF qui explorera les mondes de demain revient alors à passer dans un goulot d’étranglement.

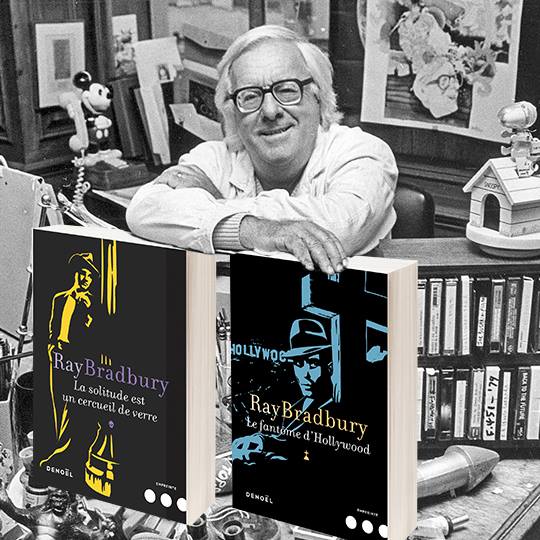

Ray Bradbury, traduit et publié chez Denoël

Que l’on évoque le transhumanisme, et l’on se rend compte qu’Elon Musk, le milliardaire, travaille déjà dessus ! « Tout ce qui était exploré dans les livres est devenu un champ d’application et de recherche pour les scientifiques, les informaticiens... et finalement, on finit par tout avoir exploré des projections de ces auteurs. »

Ces dernières années, note Béatrice Duval, la dystopie est devenue un thème majeur dans les écrits. « L’explosion technologique a conduit à des ouvrages où la technologie prive l’Humanité du bonheur. Les craintes autour du climat, de l’énergie nucléaire, des guerres sont propices aux intrigues relevant de la dystopie, l’utopie n’étant plus d’actualité ! La prochaine étape de la science-fiction reste à trouver. »

Découvrira-t-on des sociétés dont la technologie est totalement absente ? « Le renouvellement est d’autant plus difficile que nous intégrons, à nos sociétés, ce qui était décrit par le passé comme de la science-fiction. Le genre est allé au bout de ce qu’il avait commencé à imaginer durant le XXe siècle. »

Peut-être la prochaine étape sera d’inventer le bonheur de l’humanité, après avoir pensé sa survie dans des mondes ravagés. « Mais c’est plus difficile d’imaginer des intrigues autour du bonheur ! »

Commenter cet article