Florence de Lussy

Rédacteurs

Dossiers

Livres, actualités : tout sur Leonard de Vinci

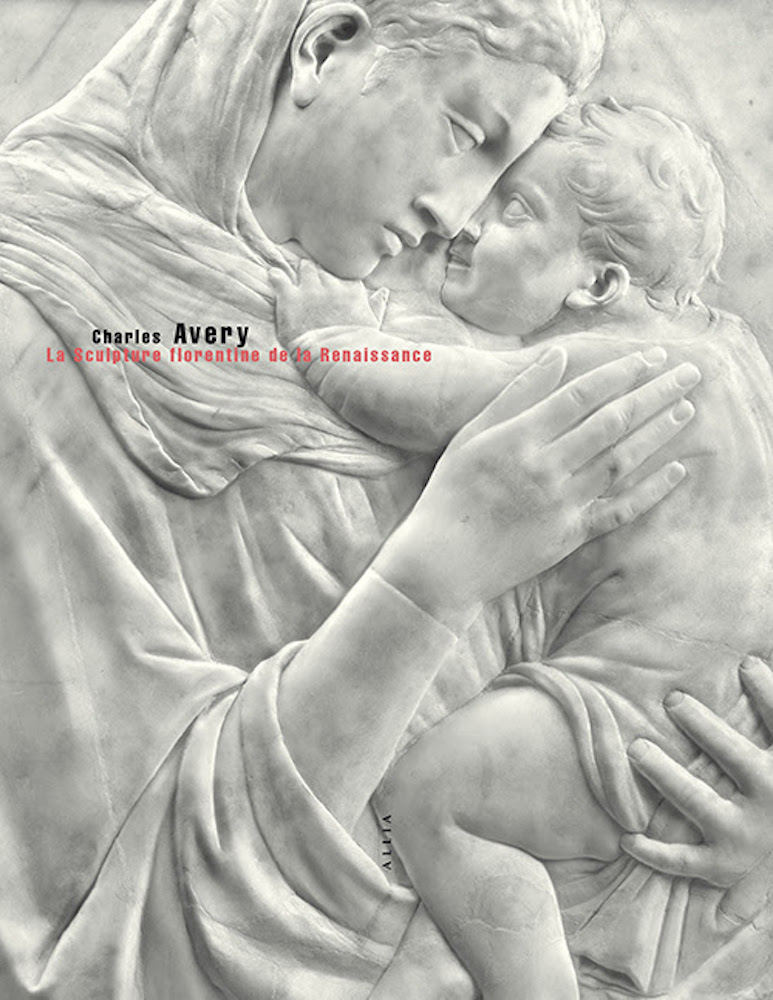

Fantastique visionnaire, inventeur de génie, les expressions manquent pour cerner la personnalité de Leonard de Vinci. Le 500e anniversaire de sa disparition est l'occasion de se replonger dans la vie, l'œuvre et l'héritage du peintre florentin, qui a multiplié les activités, de l'architecture à la botanique, en passant par la musique, la poésie ou encore la philosophie.

2021, commémoration des 700 ans de la mort de Dante Alighieri

Né le 21 mai 1265, Dante Alighieri, mythique poète italien, écrivain, mais également homme politique ayant vécu à Florence, est mort le 14 septembre 1321, laissant derrière lui La Divine Comédie. Considéré comme le père de la langue italienne, il compose avec Boccace et Pétrarque cette trinité littéraire par laquelle le toscan s’imposa dans le pays. En cette année 2021, le 700e anniversaire de sa mort est commémoré, partout dans le monde.

Livres, actualités : tout sur Antoine de Saint-Exupéry

Né le 29 juin 1900 à Lyon, Antoine de Saint-Exupéry reste l'homme du Petit Prince pour des millions de lecteurs dans le monde entier. Publié en 1943 à New York avant de ne l'être que 2 ans plus tard par Gallimard en France, après la mort de son auteur, ce conte féérique et philosophique fait depuis partie des ouvrages français les plus célèbres à l'international.

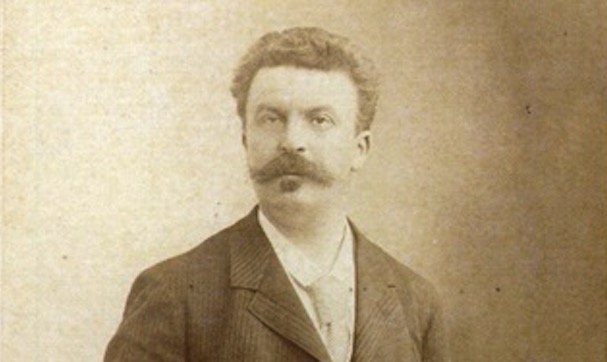

Livres, actualités : tout sur Guy de Maupassant

Sombrant dans la folie alors qu’il n’avait qu’une quarantaine d’années, Guy de Maupassant meurt à 43 ans, ne lègue au patrimoine littéraire français qu’une décennie d’œuvres. Mais quelles œuvres ! En quelques pages, Maupassant parvient à mêler ce pessimisme caractéristique, un réalisme prégnant et une dose de fantastique qui fera sa marque.

Albums, romans : une sélection de 20 livres jeunesse pour Noël 2020

La crise sanitaire a contraint les librairies à fermer leurs portes depuis fin octobre dernier. Mais l’envie de lire est toujours là, car les livres sont le meilleur moyen de s’évader, d’apprendre, de se cultiver, de réfléchir, de rire aussi, à tous les âges et en famille.

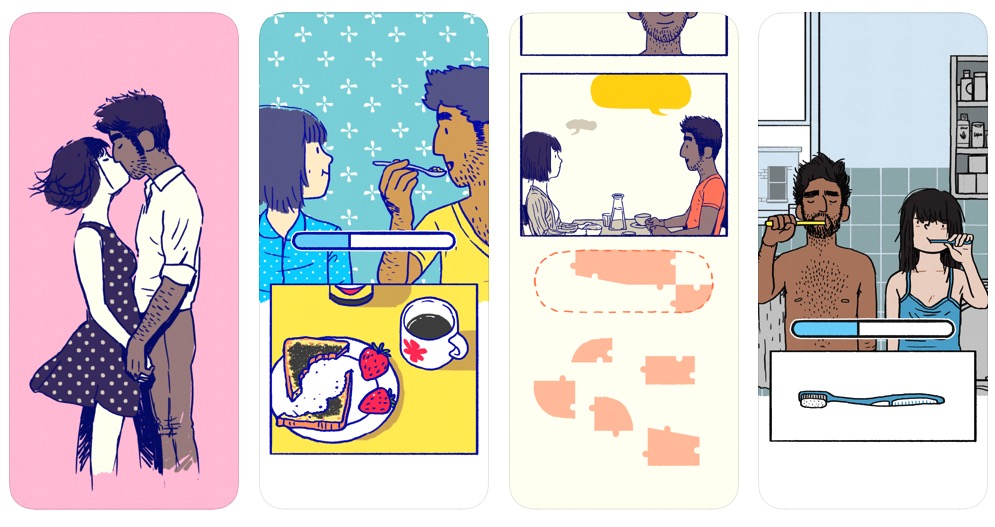

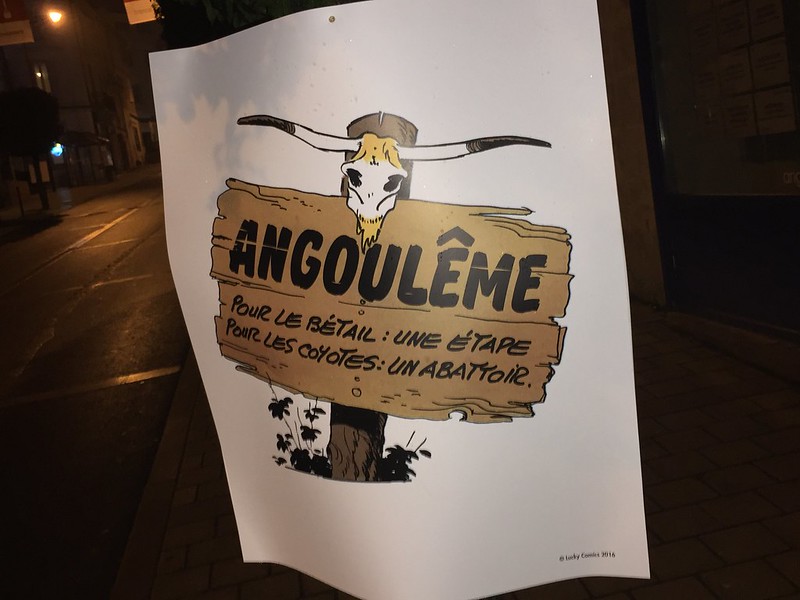

Festival international de la bande dessinée d'Angoulême

Qu'on l'apprécie ou non, le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême reste l'une des plus grandes manifestations du monde consacrées à la bande dessinée.

Extraits

Que-sais-je ?

Simone Weil

06/2021

Guides étrangers

Florence

05/2019

Italie, Florence, Toscane

Florence

02/2022

BD tout public

Cours Florence

01/2021

Art contemporain

Florence Bourdelles

07/2021

Littérature française

Florence médiévale

09/2014