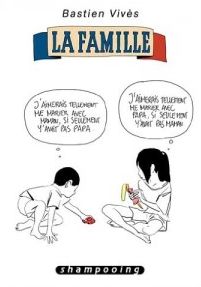

Bastien Vivès a le chic. Les lecteurs des « Dingodossiers » de Gotlib comprendront tout de suite ce que cela signifie. Quel que soit le projet dans lequel il s'engouffre avec enthousiasme, non seulement il le mène à terme avec brio, mais il parvient à nous convaincre qu'il y est arrivé sans le moindre effort, avec le naturel nonchalant et paresseux dont il ne se départit jamais.

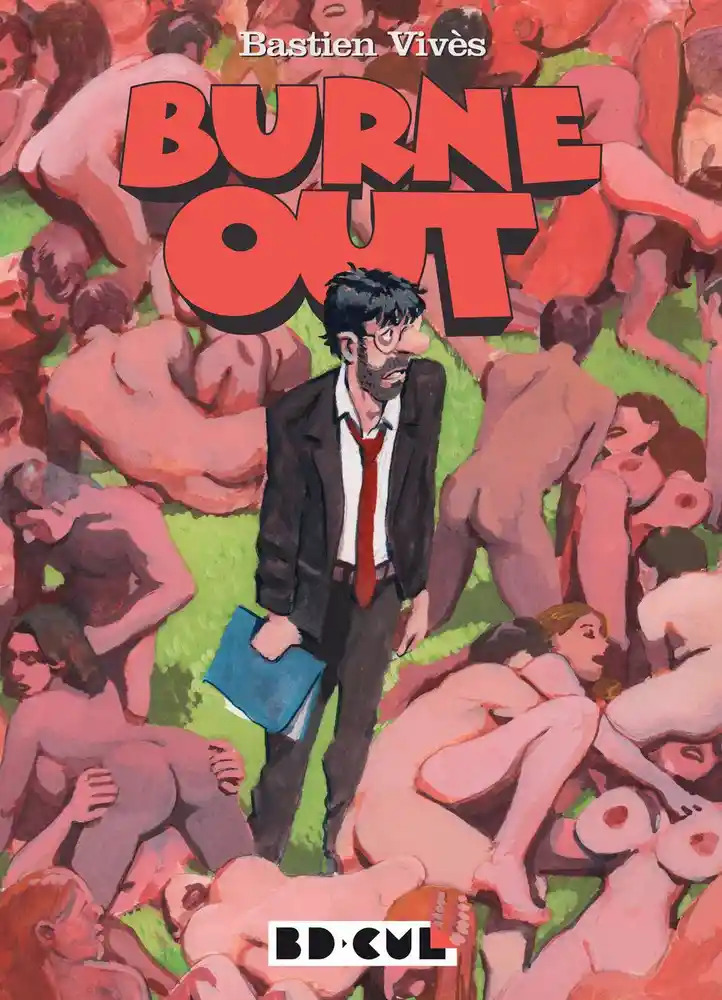

Ainsi réussit-il à animer son blog sans tomber dans les poncifs habituels du genre (on peut désormais retrouver ses notes regroupées par thème dans la collection « Shampooing » des éditions Delcourt et je ne peux que vous recommander de dévorer les différents volumes, comme signalé et là) ou à s'emparer de la bande dessinée pornographique dans un déroutant « Les melons de la colère » (éditions Les Requins Marteaux) aussi dérangeant que jouissif. Voici à présent qu'il se lance avec deux complices issus du milieu de l'animation, Balak et Michaël Sanlaville dans le récit épique façon manga.

L'éditeur signale que les 600 planches qui constituent les trois premiers tomes de « Lastman » ont été réalisées en moins d'un an.

L'incroyable destin d'un gamin qui rêve d'être un héros

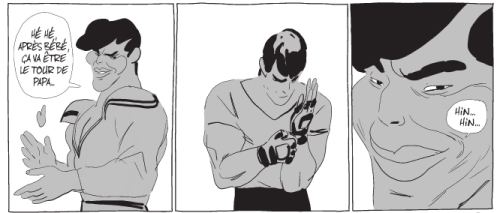

Dans ce premier tome, on fait la connaissance d'un gamin de douze ans, qui ne les fait pas vraiment : plutôt petit et rigolo, Adrian Velba rêve de prendre part au plus important des tournois de la ville et d'affronter ainsi les meilleurs combattants, alors qu'il n'a ni la carrure ni l'expérience requises. Il n'a même pas de partenaire, alors que les inscriptions se font en tandem. C'est alors que sa route croise celle d'un guerrier aguerri, Richard Aldana. Puissant, musclé, dragueur et casse-cou, le combattant n'a a priori aucune raison de s'intéresser à un avorton comme Adrian. Sauf que lui aussi a besoin d'un partenaire. Le tournoi peut alors commencer et le destin d'Adrian changer du tout au tout.

« Lastman » n'hésite pas à recourir aux éléments fondateurs du récit populaire. Les personnages sont très contrastés et relèvent des archétypes du conte merveilleux (la belle princesse, le guerrier, le sage, les méchants...). L'histoire use et abuse des coups de théâtre et du mariage des contraires (la belle et la bête, le gringalet et le costaud). Elle s'articule entièrement autour du tournoi, lieu d'affrontement des bons et des méchants, des faibles et des vicieux.

La recette, éprouvée depuis des siècles par le roman-feuilleton et le cinéma grand public, entre autres, puis par la dessin animé également, fonctionne à merveille dans cet univers imaginaire à la croisée du moyen-âge et de l'anticipation.

Difficile d'en dire davantage, bien sûr, puisque ce premier album n'est que début d'un long récit à venir. On sent dès à présent que les trois auteurs s'en donnent à cœur joie et qu'ils prennent un immense plaisir à conter les péripéties de cette épopée aux accents mythologiques.

Noir, blanc et viril

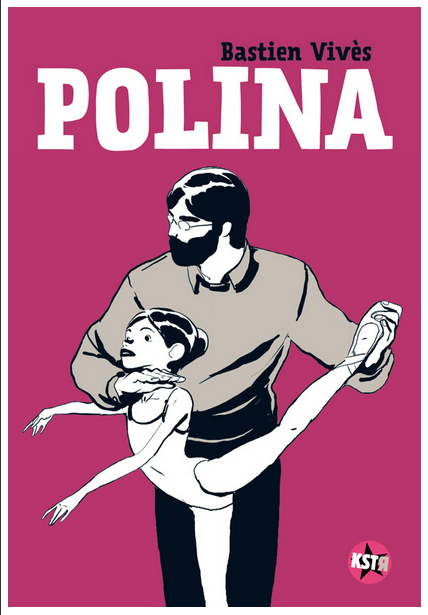

Bien que ce projet semble a priori très éloigné de l'univers des albums signés par Bastien Vivès dans la collection KSTR de Casterman, on peut y retrouver de nombreux point commun. La présence des jeunes filles belles et innocentes, qui semble être un leitmotiv dans toute son œuvre, la confrontation entre ces beautés pures et des hommes d'une virilité affirmée (un beau musclé ici, des barbus dans son blog ou dans « Pollina »), la passion pour l'affrontement héritée de la fréquentation assidue du jeu vidéo « Street Fighter » (pour plus de détails à ce sujet, relire « Le jeu vidéo » chez Delcourt).

Le choix du noir et blanc, plus rapide et mieux adapté à la production massive de planches semblait s'imposer. Vivès le pratique depuis longtemps, on ne le sent donc pas du tout limité par cette contrainte, au contraire, il en profite pour soigner la lisibilité de ses personnages et prenant appuis sur des oppositions de traits très reconnaissables (un gamin aux côtés d'un guerrier imposant, une jeune fille, un riche ventripotent, etc.)

En deux mots, « Lastman » se dévore sans effort et semble bien parti pour rencontrer un engouement phénoménal auprès d'un très large public.