Archives de sciences sociales des religions N° 197, janvier-mars 2022 : Ethnographies du religieux dans les mondes créoles

Rédacteurs

Dossiers

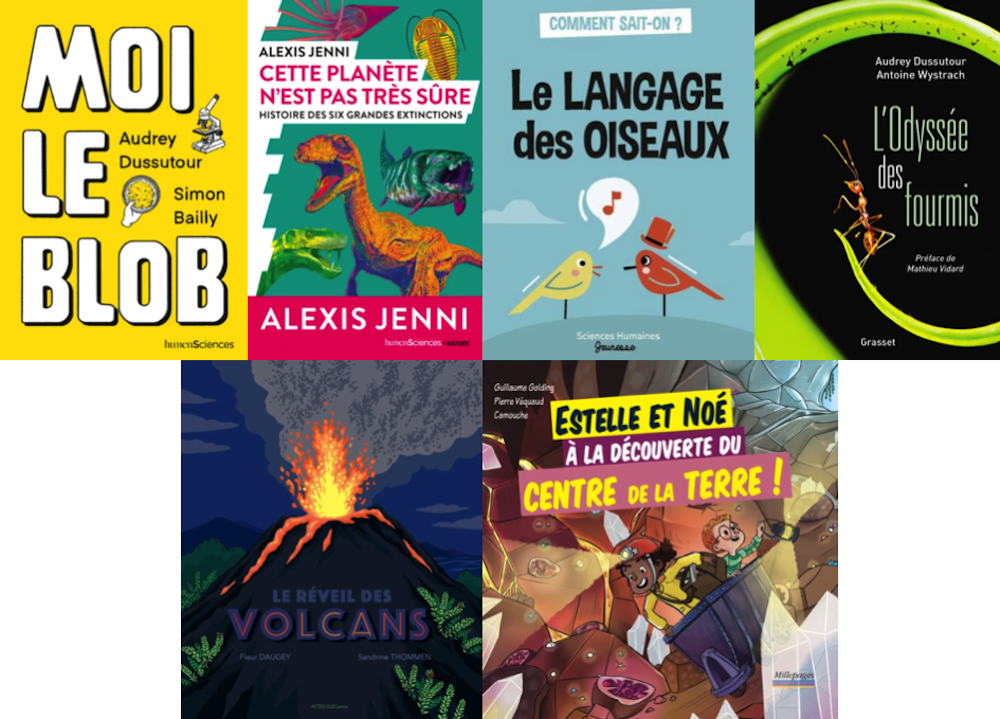

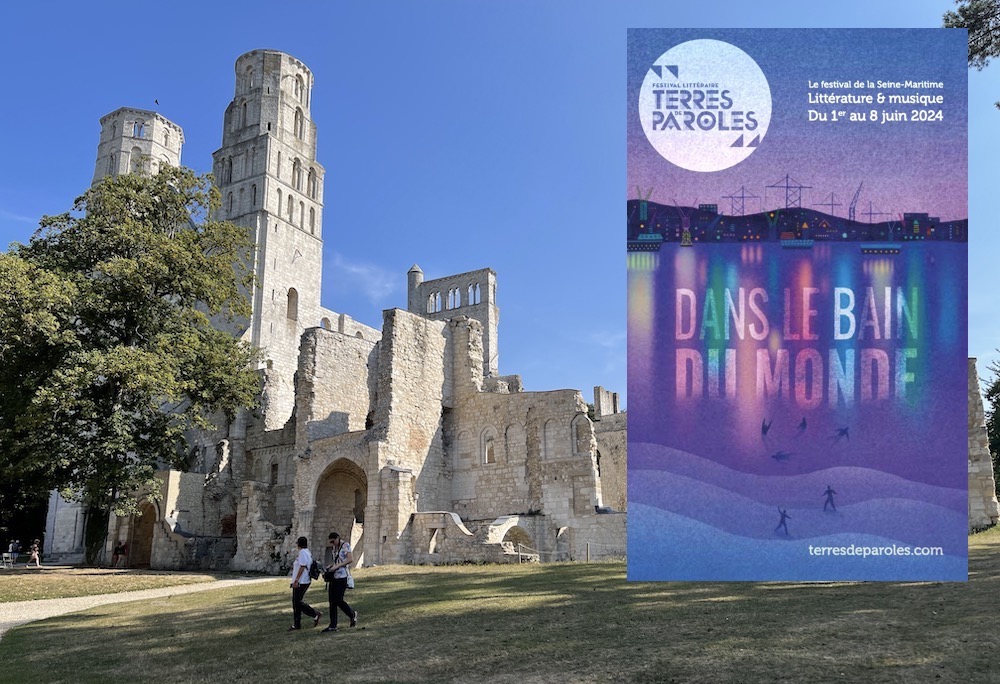

Terres de Paroles 2024 : “Dans le bain du monde”

« Rien de tel qu’un enfant pour vous mettre dans le bain du monde », écrivait Christian Bobin, dans son recueil Tout le monde est occupé (éd. Mercure de France, 1999). Pour cette nouvelle édition itinérante en Seine-Maritime, le festival Terres de Paroles renoue avec littérature, théâtre, cinéma ou encore musique.

Les sociétés matriarcales : les cultures autochtones dans le monde

Dans cet ouvrage pionnier, fondateur des recherches matriarcales modernes, Heide Goettner-Abendroth définit pour la première fois clairement et scientifiquement le concept de matriarcat, jusque-là décrié et opaque, qui lui permet de revisiter l’histoire culturelle de l’humanité.

Romans, nouveautés : les livres de Javier Cercas

Javier Cercas est un écrivain espagnol né le 19 janvier 1962 à Ibahernando, en Estrémadure. Il a étudié la philologie hispanique à l'Université de Barcelone avant de devenir professeur de littérature espagnole à l'Université de Gérone.

Législatives 2022 : le livre et la culture dans les programmes

Quelques semaines après l'élection présidentielle qui a reconduit Emmanuel Macron à l'Élysée pour un nouveau mandat de cinq ans, les élections législatives recomposeront l'Assemblée nationale. Les députés, à la fois législateurs et contrôleurs de l'action de l'État, s'intéressent assez logiquement à la culture et au livre.

Pénurie de papier : crise et tensions dans le monde du livre

En 2020, toutes les industries s'arrêtaient, à mesure que la Covid s'installait dans le paysage mondial. La reprise progressive des activités économiques en 2020, élargie en 2021, a relancé la machine — non sans hoquets et autres dysfonctionnements. Pour l'édition a débuté une crise du papier, parfois désignée comme une pénurie...

Présidentielle 2022 : les propositions des candidats pour le livre

L'élection présidentielle française, dont les deux tours se dérouleront le 10 et le 24 avril 2022, désignera l'homme ou la femme qui prendra la tête de l'État français pour les cinq années à venir. La profusion de prétendants et prétendantes signifie aussi un certain nombre de propositions pour convaincre, notamment dans le domaine de la culture et en particulier pour le livre.

Extraits

Histoire des religions

Archives de sciences sociales des religions N° 197, janvier-mars 2022 : Ethnographies du religieux dans les mondes créoles

04/2022

Histoire des religions

Archives de sciences sociales des religions N° 199

12/2022

Histoire des religions

Archives de sciences sociales des religions N° 193, janvier-mars 2021 : Réguler les pluralités religieuses. Mondes indiens et chinois comparés

04/2021

Histoire des religions

Archives de sciences sociales des religions N° 195, juillet-septembre 2021 : Usages religieux de la quantification

12/2021

Histoire des religions

Archives de sciences sociales des religions N° 194, avril-juin 2021 : Varias

11/2021

Histoire des religions

Archives de sciences sociales des religions N° 201, avril 2023

04/2023