Qu'est-ce que le crime environnemental ?

Rédacteurs

Dossiers

Réussir le crime parfait, en 10 leçons

Le colonel Moutarde, la bibliothèque et le chandelier évoquent aujourd'hui quelque chose de délicieusement suranné. Pourtant, les parties endiablées de Cluedo à la recherche d'un coupable ont suscité des heures d'amusement. La victime méritait bien que son assassin soit identifié. Et au fil des indices, la vérité éclatait. Peut-être parce que ce cher Colonel n'avait pas suffisamment réfléchi son coup. Puisse ce dossier lui venir en aide...

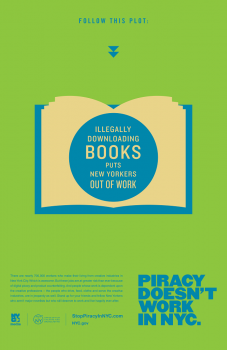

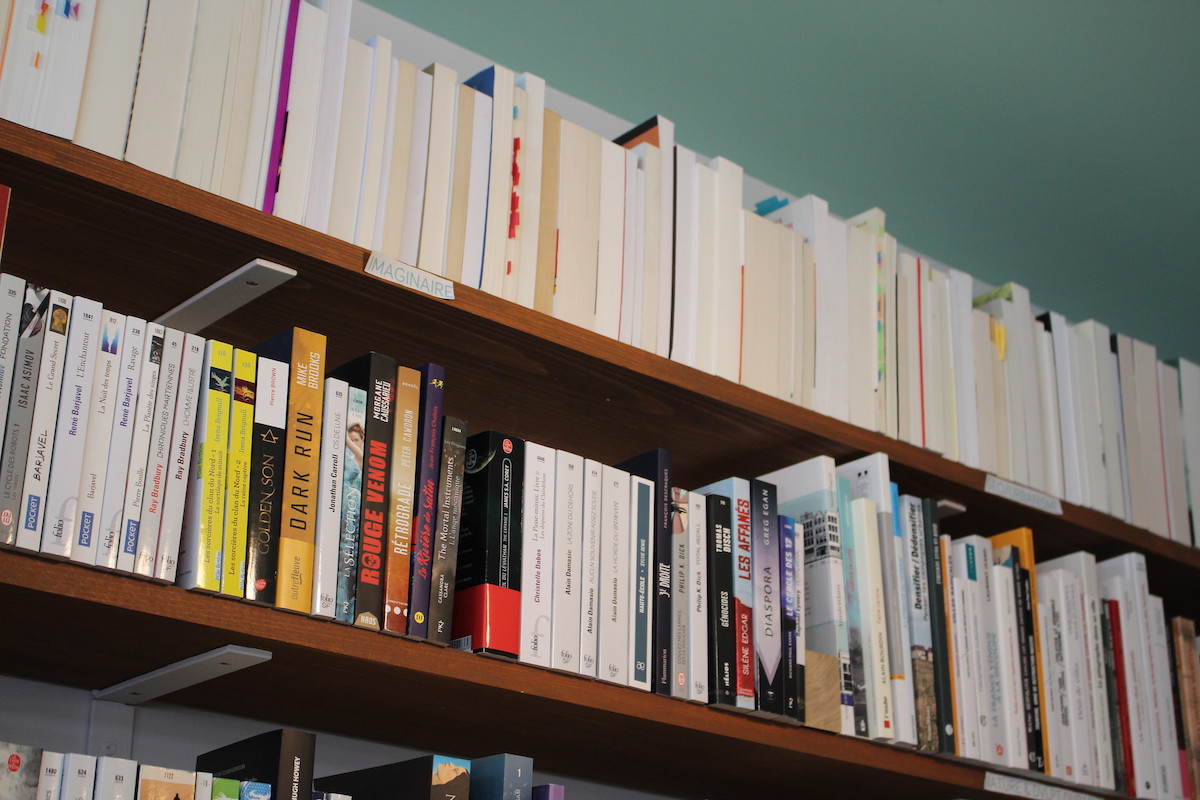

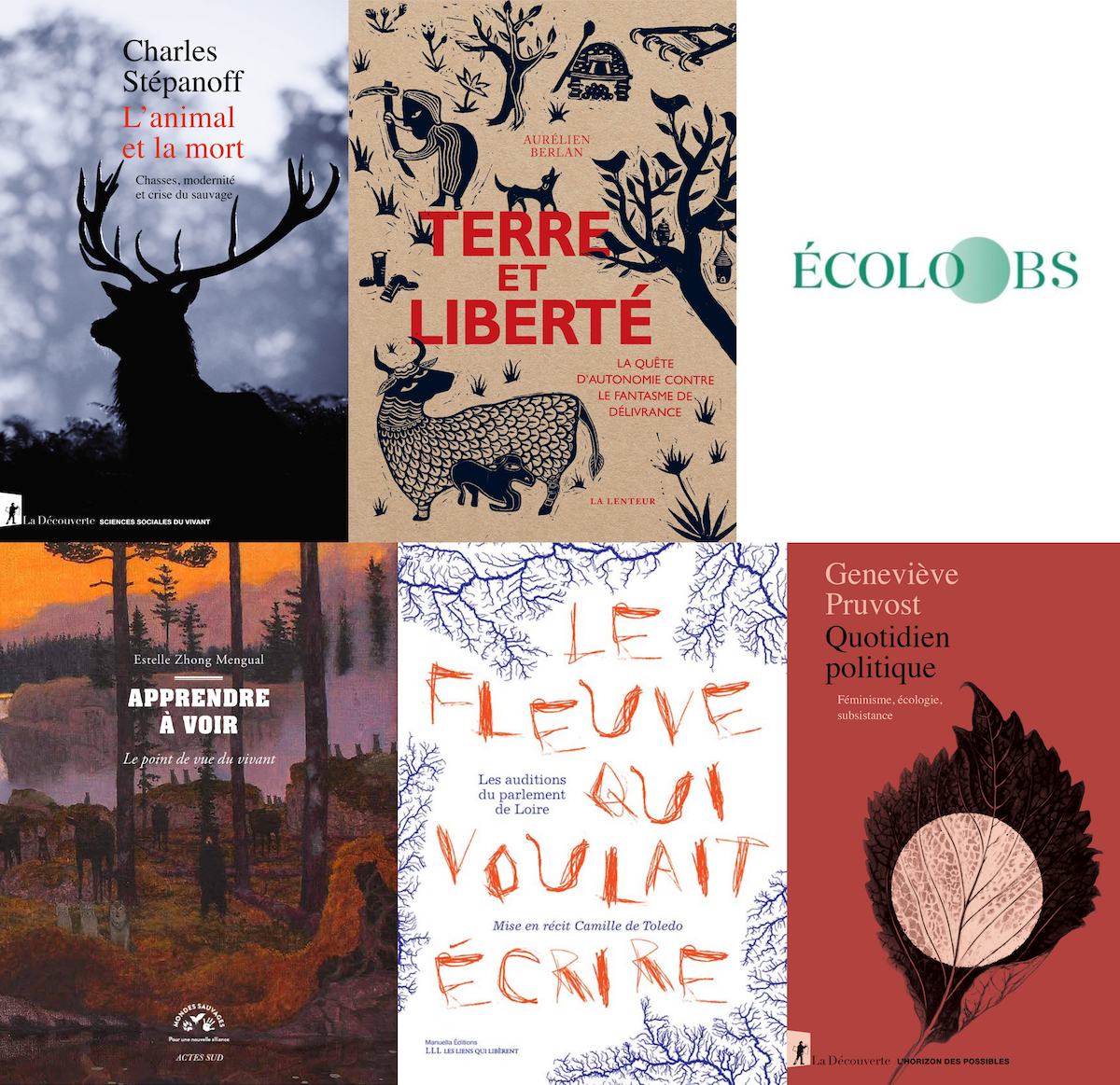

Pénurie de papier : crise et tensions dans le monde du livre

En 2020, toutes les industries s'arrêtaient, à mesure que la Covid s'installait dans le paysage mondial. La reprise progressive des activités économiques en 2020, élargie en 2021, a relancé la machine — non sans hoquets et autres dysfonctionnements. Pour l'édition a débuté une crise du papier, parfois désignée comme une pénurie...

Redécouvrir Colette, à travers les femmes qui l'ont lue

Ce 28 janvier, Colette aurait eu 150 ans. Et depuis quarante années, les éditions des femmes - Antoinette Fouque mettent à l'honneur les écrits de Colette à travers leur collection de livres audio, La Bibliothèque des Voix. L'occasion de retrouver les femmes qui, au fil du temps, ont prêté leur voix pour que vivent les textes de l'autrice.

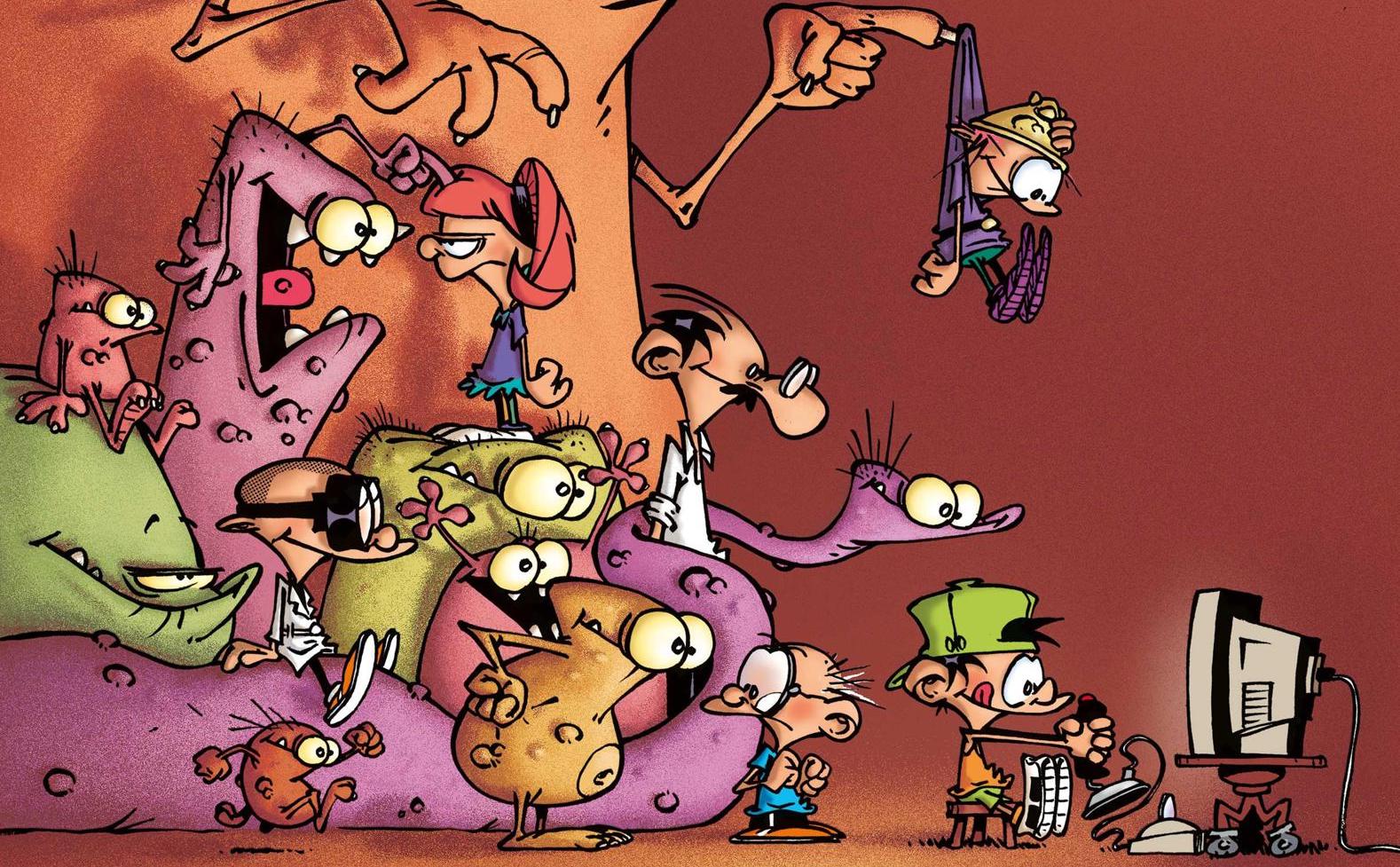

Midam et Kid Paddle : l'appel du blork plus fort que tout

Savez-vous capturer un Blork ? Utiliser au mieux un copy 2000 ? Ce que devient l'argent une fois glissé dans le fente d'un bouffe-fric ? Kid Paddle est là pour répondre à toutes ces importantes questions existentielles, à une époque où jeux vidéo, ordinateurs et autres CD-ROM dirigent les loisirs des enfants... et des adultes.

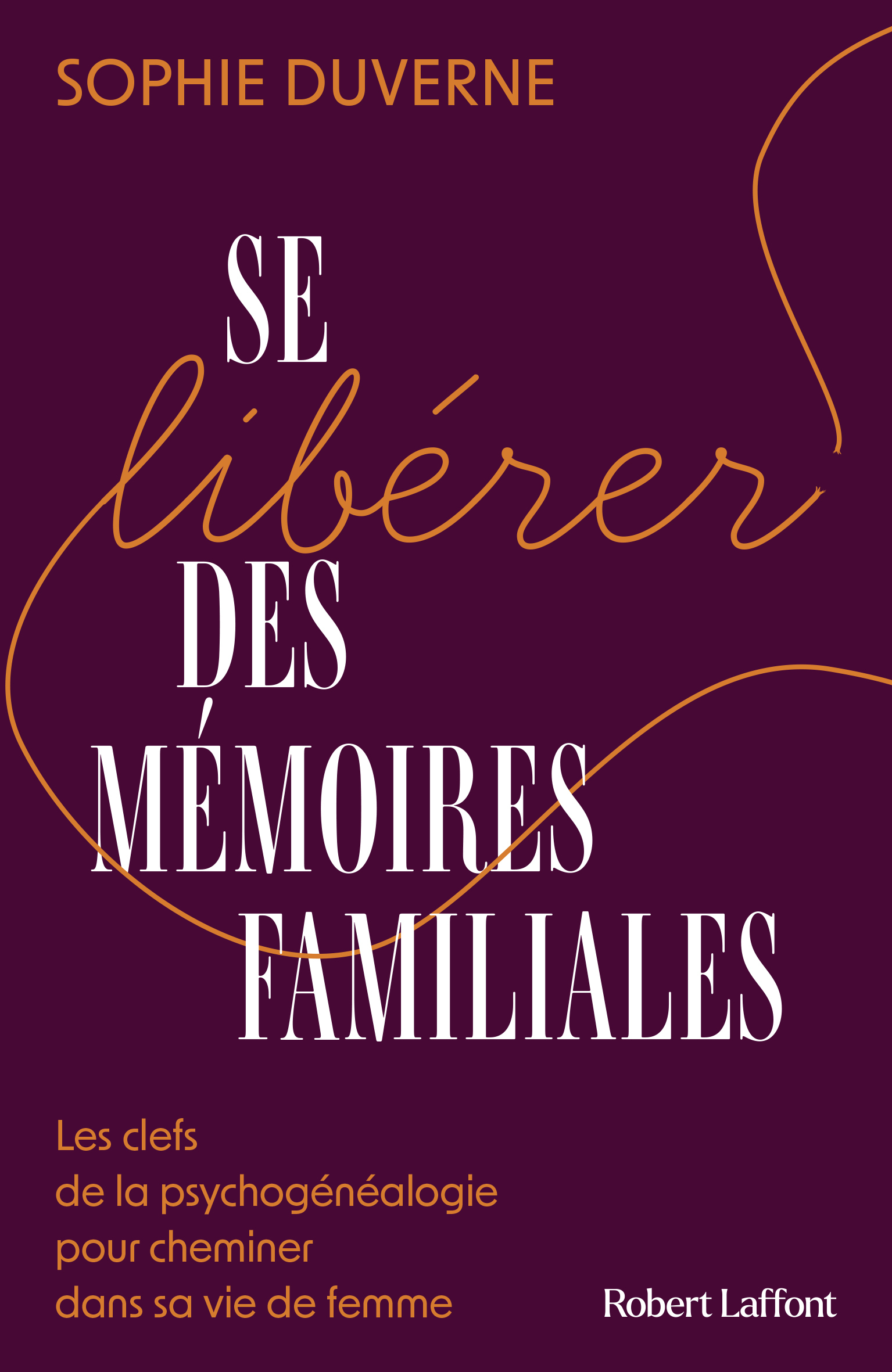

“Offrir aux femmes une terre d’accueil pour exister en tant que femmes”

En cinquante années de publications, les éditions Des femmes - Antoinette Fouque ont cherché à rendre les femmes plus visibles. A l'occasion de leur anniversaire, ce dossier propose de retrouver les oeuvres majeures de leur catalogue.

L’Intention, le podcast qui plonge au cœur des livres

Hachette Livre présente L'Intention, une nouvelle série de podcasts dans laquelle les écrivains révèlent les sources d'inspiration et les démarches créatives à l'origine de leur dernier ouvrage.

Extraits

Ethique - Normes et indicateur

Qu'est-ce que le crime environnemental ?

01/2022

Géographie

Qu'est-ce que la géographie ? 3e édition

07/2020

Autres maux

Le cerveau. Qu'est-ce que ça change ?

01/2024

Résistance

Qu'est-ce que résister ?

02/2021

Ouvrages généraux

Qu'est-ce que lire ?

02/2022

Philosophie

Qu'est-ce que le mérite ?

01/2011