Langues, cultures et plurilinguisme au Liban. Histoires, usages et réalités du terrain

Rédacteurs

Dossiers

Peuples et civilisations : histoires en majuscule

Les Magyars sont-ils les descendants d’Attila ? Napoléon est-il le descendant d’Apollon ? Le récit des peuples et des civilisations se construit sur des mythes fédérateurs et galvanisants. L’Histoire c’est autre chose : c’est le « Je me souviens » du groupe. Comme tous retours vers le passé, c’est autant une nécessité qu’un danger. Comment raconter l’Histoire de Venise ou de l’armée italienne ? À travers ses hauts faits ou la réalité quotidienne ? Tous ces historiens nous éclairent grâce à un patient et rigoureux travail dans les sources.

La Petite mort : Faux et usage de faux

Pas commode d'avoir pour paternel La Mort en personne. Pour éviter toute confusion, son fils a été baptisé La Petite Mort – encore que le risque de se mélanger les pinceaux ne soit pas totalement écarté. Cette série de bandes dessinées signées David Mourier est proposée par les éditions Delcourt depuis septembre 2013. Neuf tomes et une web série plus tard, ces aventures sont toujours à mourir... de rire.

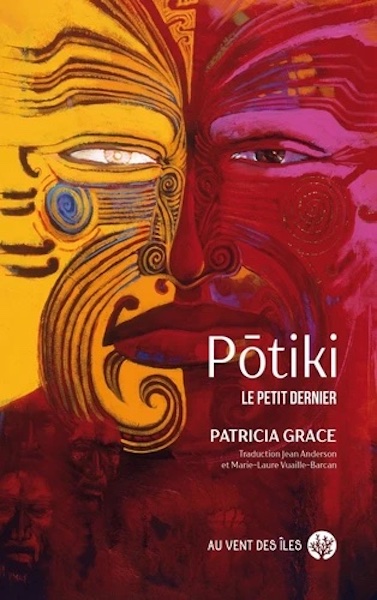

Lettres du Monde : promouvoir les littératures et les cultures du monde

A l'approche de son vingtième anniversaire, Lettres du Monde poursuit sa mission de rayonnement culturel en Nouvelle-Aquitaine en invitant des auteurs et autrices du monde entier à rencontrer des lecteurs, lectrices et futurs passionnés de littérature.

Le métier d'éditeur : mythes et légendes au pays des histoires

Comment l’industrie qui vend des romans, des albums, des récits fantastiques, terrifiants, pourrait échapper à faire elle-même l’objet d’histoires ? Pas la Grande Histoire Littéraire, que l’on invoque avec des majuscules, non. Celle des rumeurs, du qu’en-dira-t-on, entre bruits de couloirs et légendes urbaines.

Pass Culture : l'accès aux oeuvres et aux loisirs pour les jeunes

Proposition culturelle centrale du programme culturel du candidat Emmanuel Macron au cours de la campagne de 2017, le Pass Culture se présentait comme l'opportunité, pour les jeunes de 18 ans, de se saisir de leur citoyenneté et de leur liberté pour découvrir la richesse culturelle de leur territoire, ainsi que la diversité de la production culturelle. Ce sont ainsi 500 € qui seront « offerts » à chaque jeune, le jour de ses 18 ans, et qu'il pourra utiliser à travers une application conçue sur mesure pour le Pass Culture.

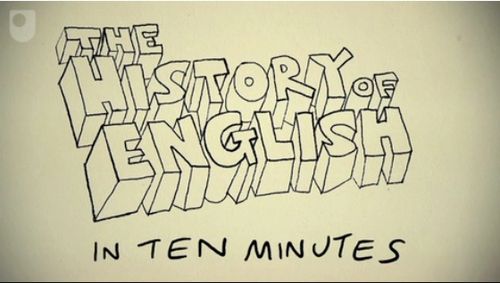

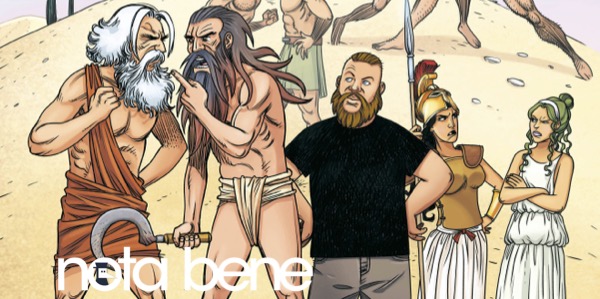

Nota Bene : visiter et apprendre l'Histoire, autrement

NotaBene – « L'histoire est devenue ma passion quand j'ai créé ma chaîne Youtube », explique Benjamin Brillaud, fondateur de Nota Bene. Ses émissions, qui recensent aujourd’hui 2,16 millions d’abonnés, travaille à rendre l’Histoire plus abordable. Une approche pédagogique et ludique qui devait, assez logiquement, conduire à puiser dans d’autres supports comment rendre le sujet plus populaire encore.

Extraits

Linguistique

Langues, cultures et plurilinguisme au Liban. Histoires, usages et réalités du terrain

07/2022

Critique littéraire

Plurilinguisme et autotraduction. Langue perdue, langue "sauvée"

01/2020

Pédagogie

Plurilinguisme. Contact ou conflit de langues ?

09/1997

Linguistique

Langues des familles et langues de l'école. 56 Du plurilinguisme sociétal à la langue de scolarisation - 2021 - 56.2

11/2022

Sciences historiques

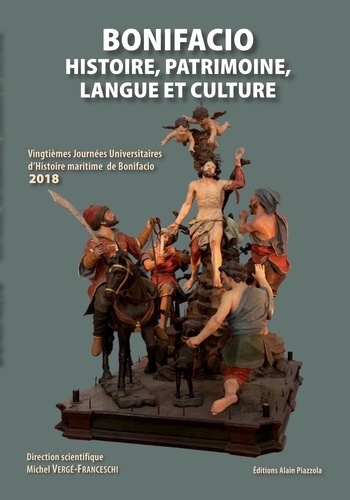

Bonifacio, histoire, patrimoine, langue et culture

06/2019

Linguistique

Langues et patrimoine culturel

06/2021