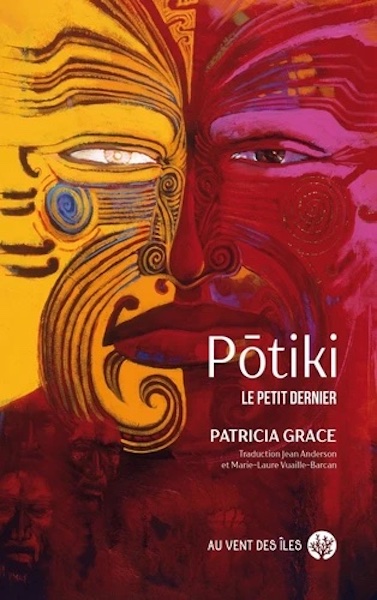

Potiki : en Nouvelle-Zélande, mythes et difficiles réalités

Roimata a épousé Henri parce que l’amour les avait déjà unis alors qu’ils n’étaient que des enfants. Il avait accompagné leur enfance jusqu’au jour où Roimata a dû partir pour aller étudier, ailleurs, dans un pensionnat où son père, déjà veuf, juste avant de mourir, l’avait inscrite. Et le jour où elle a pu et décidé de revenir, des années après, elle n’a prévenu personne de son retour, préférant retrouver seule le chemin qui la ramenait vers la maison où elle savait que Henri et sa famille lui feraient bon accueil.

Le 12/11/2021 à 15:55 par Mimiche

0 Réactions | 305 Partages

Publié le :

12/11/2021 à 15:55

0

Commentaires

305

Partages

Ce jour-là, au soir de son retour, assise sur les rochers de la plage, Roimata avait observé, de l’autre côté de la baie, l’absence de « lumières de maisons » et « les ombres » qui se pressaient autour de la maison de réunions. Alors elle a compris que les ombres étaient là pour accompagner un défunt et sa famille. Aussi, elle n’a pas voulu « entrer seule dans la maison de la mort » et a attendu le lever du jour pour se joindre au cortège des autres visiteurs.

Douze ans avaient passé depuis son départ et c’est le jour du décès de la mère de Henri qu’elle était revenue pour mêler ses pleurs à ceux qui sont là pour accompagner le départ de la défunte.

Ce n’est que le soir qu’elle a réussi à se rapprocher de Henri qui a compris que Roimata ne venait « pas pour [sa mère], mais bien pour lui » ! Et il a été heureux.

Depuis, le temps a passé encore. De leur mariage sont issus quatre enfants, James, Tangimoana, Manu et Tokowaru-i-te-Marama. Ils habitent une ancienne maison au bord de la mer, au centre de la courbe de la baie, au milieu des autres maisons de la famille Tamihana, pas très loin de la maison de réunions où Mary, la sœur de Henri, va tous les jours « nettoyer et cirer » les bois de la construction « avec sa brosse et ses chiffons ». Travail qu’elle effectue en chantant. Seule.

Mary est un peu plus âgée que Roimata, mais cette dernière a toujours su qu’elle devait s’occuper de Mary, trop sage, trop bonne, trop fragile. Mary est la véritable mère de Tokowaru-i-te-Marawa, mais on ignore qui est le père. C’est Roimata qui a sauvé Toko, le jour de sa naissance, quand Mary, un peu perdue après son accouchement solitaire, s’est avancée dans l’océan avec son enfant dans les bras au risque de le noyer. Et Toko est devenu son quatrième enfant.

Alors ils vivent tous là. Toute la famille. Les enfants apprennent des anciens et aussi de Roimata qui aurait pu être institutrice. Et c’est la terre qui les nourrit, car, quand « le travail a cessé pour de bon », Henri est revenu travailler les champs autour du village, car « tout ce qu’il [leur] faut se trouve ici » : les fruits de la Terre, les fruits de l’Océan, les fruits de leur travail. Sur la Terre où les ancêtres sont enterrés et d’où ils veillent sur la famille comme ils l’ont toujours fait. Comme y étaient revenus tous ceux qui avaient aussi perdu leur travail. Pour s’occuper, des terres, pour les « récupérer » quand on les leur avait « retirées », pour « conserver [leur] langue », pour avoir « plus d’espoir ».

Envers ou contre toutes les manigances du progrès et de l’argent.

Certes, ce livre est une magnifique découverte et Patricia Grace une merveilleuse écrivaine. Mais là, je voudrais particulièrement souligner le travail exceptionnel de traduction accompli par Jean Anderson et Marie-Laure Vuaille-Barcan qui ont su reconstituer une ambiance, un rythme, un phrasé passionnants malgré toutes les difficultés que peut constituer l’ancrage viscéral de ce texte dans la culture maorie tant dans la langue que dans les traditions dans lesquelles il se déroule. La matière de base est, à l’évidence, d’une très grande qualité de la part de l’autrice, elle est superbement restituée par les traductrices.

Sortant des lectures récentes d’ouvrages en lien avec les politiques d’éradication culturelle des Inus au Québec (cf. Kukum et Maikan de Michel Jean), j’étais particulièrement réceptif à l’histoire que raconte ce livre qui, d’une vie dure, mais sereine va basculer dans les affres du combat entre le pot de fer (le pouvoir, l’argent, la force, la sournoiserie, le mensonge…) et le pot de terre (une communauté autochtone qui tente de préserver sa culture, sa terre, son mode de vie, son tissu traditionnel, sa vision du monde…) sur fond de négation des cultures autochtones.

Ici comme dans de nombreux autres ailleurs, s’élève le cri (que tant de volontés diverses tentent, par tous les moyens possibles y compris les plus lâches et les plus fourbes, de rendre inaudible) d’un village d’agriculteurs-pêcheurs refusant de vendre ses terres sur lesquelles « on » (une sorte de monstre invisible et omniprésent sinon omnipotent) voudrait installer une structure de villégiature pour gens fortunés auprès desquels, eux, les autochtones, seraient promis à des tâches subalternes, sans intérêt, les coupant de toutes leurs racines et les exilant dans un mode de vie où toute leur culture, tout leur passé serait, de fait annihilé ! Des HLM pour y entasser des hommes auparavant libres. Promis à un asservissement, à une quête d’argent sans fin et illusoire dans des métiers sous-payés qui ne permettront jamais de sortir la tête de l’eau !

(Ab)usant du forcing biaisé de l’intérêt public, « on » veut passer outre cette relation ombilicale d’êtres vivants avec leurs ancêtres, avec leur passé, avec l’avenir qu’ils se construisent, et « on » s’appuie sur des corruptions, des petits arrangements entre amis pour parvenir à ses fins.

L’acculturation imposée à la « pauvreté choisie » par une « race brisée ».

Mais ce livre est un cri d’espoir ! Roimata et Henri sont un pot de terre indestructible et leurs enfants, leurs familles sont inébranlables dans leur attachement à la terre de leurs ancêtres. Même si, comme Jean Ferrat le chantait, certains « quittent […] le pays/pour s’en aller gagner leur vie/loin de la terre où ils sont nés/ », ensorcelés par les lumières fascinantes de la ville, par « le formica et le ciné » !!!…

Avec simplicité, poésie, mais aussi avec beaucoup de force, de fermeté, de détermination, Patricia Grace propose là un récit magistral qui montre toutes les lettres de noblesse que peuvent posséder ces peuples (Maori, Inus, Samis,…), bien loin des clichés infériorisant que les colonisations véhiculent partout et en tout temps. Elle nous montre qu’il existe d’autres chemins pour accéder au bonheur et qu’il n’est pas vain de s’interroger sur nos priorités et sur le sens que nous leur donnons collectivement et individuellement.

Potiki. Le petit dernier

Paru le 02/09/2021

240 pages

Au Vent des Iles

18,00 €

Plus d'articles sur le même thème

Pascal Fioretto et la littératchure d'Annie Ernaux : pastiche et petit (rire) jaune

Habitué des pastiches, Pascal Fioretto s’en est encore donné à coeur joie face aux traits d’écriture et à l’ethos d’écrivaine qu’on relie à Annie Ernaux. Pour les fins connaisseurs de l’oeuvre de la Prix Nobel 2022, le rire devient vite irrépressible.

22/04/2024, 09:40

Monsieur Méchant va détruire la terre : vacances d'abord, extermination ensuite

Monsieur Méchant dirige une terrible organisation qui est en train de planifier la destruction de l’humanité. Mais dès qu’il passe en mode “off”, il part en expédition pour découvrir la culture humaine et vivre sa passion pour les pandas. Un slice of life tous publics rempli de douceur et de mignonnerie.

18/04/2024, 12:19

Crime de Moulismes. Qui travestit la réalité ?

Christine Ribardière, connue pour ses traductions, sort aux éditions La Geste, son premier roman dans la collection Le geste noir, Meurtre en Montmorillonnais. Roman policier, vous l’aurez deviné, qui nous entraîne de la campagne poitevine à La Rochelle, d’où Georges Simenon semble surveiller, d’en haut, l’avancée de l’enquête.

18/04/2024, 09:41

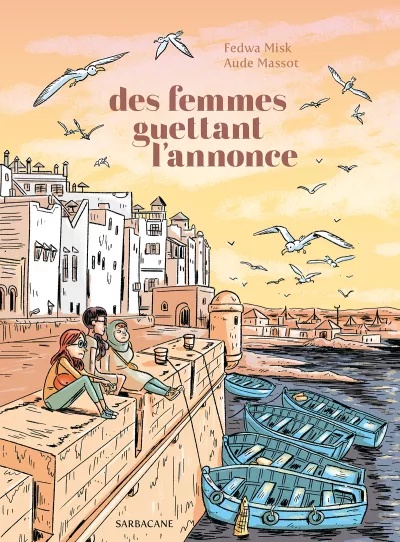

Des femmes guettant l'annonce : la quête de l'impossible IVG

Elles sont trois et elles se lancent sur les routes du Maroc à la recherche de l'impossible ou presque : un lieu pour avorter en toute sécurité. Il y a Lila, enceinte pour la première fois, Malika, déjà mère de cinq enfants et Nisrine, féministe militante, qui a décidé de se retrousser les manches pour les aider dans leur quête au résultat improbable. D'étape en étape, elles devront faire face à tout ce que le patriarcat musulman peut imaginer comme obstacles à dresser en travers de leur route.

16/04/2024, 10:54

L’avenir est-il à Termush ?

Une apocalypse nucléaire : tout commence par là. Ou plutôt, juste après cette catastrophe qui a décimé des villes entières. Parmi les lieux épargnés, la station balnéaire de luxe de Termush. C’est ici qu’une poignée de personnes fortunées ont décidé de s’installer, pour vivre dans ce monde d’après. Avec des abris anti-radiation au sous-sol et un fonctionnement millimétré pour empêcher un quelconque souci, voilà un lieu rêvé… Quoique.

15/04/2024, 16:17

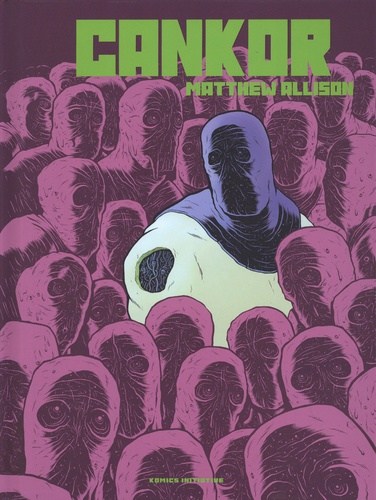

Cankor : trash, chaotique, dérangeant... mais incontournable

Dans le paysage du comics, Matthew Allison se distingue par une approche bien singulière, avec Cankor, publié initialement en 2016 et désormais disponible dans une traduction de Virgile Iscan, chez Komics Initiative. Un crowdfunding amplement réussi en janvier dernier et voici que ce périple, qui oscille entre métaphysique, techno-thriller et détournement des codes, débarque dans un fracas tant visuel que narratif.

15/04/2024, 09:49

Vous étiez un monde, de Christine Guinard

Sous ce beau titre, Christine Guinard révèle l’intention première de ce recueil : une lutte mot à mot contre la désagrégation, celle de la réalité, et surtout l’autre, beaucoup plus douloureuse, celle de la conscience. Renouer avec un Tout condamné à disparaître, trouver une voie propice à la renaissance et à l’amour à travers un dépouillement essentiel, voilà qui nous renvoie à l’une des ambitions premières de la littérature.

11/04/2024, 14:50

Le crime, plus dark dans les bas-fonds d'internet

Novembre 2018. Devant la caméra de DreamNet, Hanna/KandyKroosh a commencé sa soirée. Comme ses collègues dans les studios adjacents, elle engage un chat avec des utilisateurs, habitués ou pas, qui paient en « jetons » pour obtenir d’elle des images de plus en plus croustillantes : rapidement l’objectif des 1000 jetons pour du topless est atteint aussi propose-t-elle une « surprise à venir » pour que continuent les enchères ! Faut bien gagner sa vie !

11/04/2024, 10:57

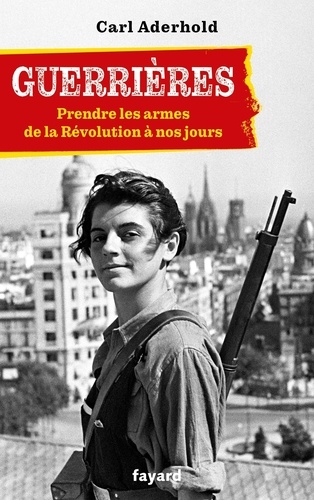

Guerrières : ces femmes qui ont pris les armes

Autant le dire, il y a des livres d’histoire qui vous tombent des mains, et d’autres, comme celui que vient de faire paraître l’historien et romancier Carl Aderhold, qui vous passionnent, parce qu’ils sont un savant dosage entre analyse, explications et anecdotes illustratives qui satisfont notre penchant pour les aventures. Le sujet de son ouvrage est étrangement neuf, car si beaucoup de chercheurs se sont penchés sur la situation des femmes à l’arrière pendant les guerres, peu ont osé aborder le destin des femmes-soldates. Chronique par Hervé Bel.

11/04/2024, 10:34

Dans les Ténèbres, il existe des livres qui vous veulent littéralement du mal...

Magie, créatures malfaisantes, humains servant de garde-manger... Book of Shadows réunit plusieurs figures de l'univers Valiant pour lutter contre un ennemi sacrément maléfique. Heureusement que nous, pauvres mortels, sommes sous bonne garde...

11/04/2024, 09:28

Il y a longtemps que je t'aime : l'amour est une île déserte

C'est l'histoire d'un naufrage, celui de la passagère d'une croisière qui s'échoue sur une île luxuriante. Seule parmi les plantes exotiques et les espèces sauvages, elle doit s'inventer une routine pour survivre. Seule ? Peut-être pas autant qu'elle le croit, car sur cet îlot perdu au milieu de l'immensité marine vit aussi un jeune sauvageon, moins farouche qu'il n'y paraît à première vue.

10/04/2024, 10:26

Pauline ou l'enfance, voyage dans les souvenirs

Pauline ou l’enfance... voici un voyage qui mêle l'intime à la nostalgie, entre Saône-et-Loire et Normandie. Les paysages de l’enfance succèdent aux souvenirs qui façonnent une vie et reviennent en mémoire. Dans ce second roman, Philippe Bonilo imagine une ode où la simplicité des petites choses, gravées dans la mémoire, se changent en instants suspendus...

10/04/2024, 10:12

Jean Genet : merde, complot et sainteté

Rédigé il y a plus de 80 ans dans la prison de Fresnes, Héliogabale marque l’entrée de Jean Genet dans l’écriture dramatique. L’écrivain-taulard se sert de la figure de l’empereur romain pour développer les thèmes qui lui sont chers : la déchéance, l’abject, la lâcheté, la saleté, la merde.

09/04/2024, 15:55

Yokohama Station Fable : et tout le Japon fut recouvert par une gare

Et si une gare monstrueuse recouvrait la totalité du Japon ? Ce manga de SF confinant à l’absurde nous plonge dans une surprenante dystopie remplie d’escalators et de contrôleurs de quais. Une ambiance pour le moins unique, oppressante et pleine de mystères.

09/04/2024, 10:40

Tout le monde cherche son Kafka

Bien sûr, ce livre mérite tous les superlatifs possibles : merveilleux, fantastique, formidable. En s’appuyant sur le sous-titre, une enquête littéraire, on pourrait constater en quelques phrases l’incroyable aventure des manuscrits de l’auteur, qui pourtant voulait qu’ils soient détruits par le feu. Cependant, J’irai chercher Kafka de Léa Veinstein, publié par Flammarion, est peut-être bien plus encore une histoire de quêtes que d’enquête littéraire.

09/04/2024, 10:12

"Les vraies raisons de l'émancipation des femmes"

Ce livre, Féminicène de Véra Nikolski, s’appuie sur une épistémologie déclarée. Les relations entre les femmes et les hommes sont visées dans la réalité sociétale et économique des différents moments historiques. Le point de vue est celui de la science : observer ce qui se passe et le dire. Quitter les appréciations morales, la pesée infinie (et bien souvent tendancieuse) des « dominations », des « exploitations ». Par Orélien Péréol.

03/04/2024, 17:22

Marcher sur Le fil

Quarante ans : voilà à peu près ce qui nous sépare du début de l’épidémie de sida, qui a frappé tant de personnes. Un épisode ravageur, en France et ailleurs. Et voilà que, comme d’autres avant lui, Christophe Bourdin apprend sa séropositivité. Une réalité dévastatrice, impardonnable… Surtout, une réalité qui le pousse à écrire.

03/04/2024, 11:48

Traits de génies... à la Renaissance

Lizzie Boubli, conservatrice en chef au Musée du Louvre, détachée au CNRS, nous invite à la genèse de la Renaissance artistique italienne, imaginez-vous donc ! Vous allez toucher du doigt les créations de purs génies, essayer de comprendre comment sont nées les œuvres de Michel-Ange, de Raphaël, du Titien, de Véronèse, de Léonard de Vinci ou encore de Dürer, qui, certes accordons-le, n’était pas très italien...

02/04/2024, 10:08

Arnaldur Indridason : meurtres en puzzle à Reykjavik

Pour cette cinquième enquête de Konrad, Arnaldur Indridason n’épargne pas son lecteur. Au cœur de Reykjavik, la grisaille, le froid, la neige, les tempêtes rivalisent avec la maltraitance d’enfants, ou le cancer qui a emporté son épouse. Ancien policier passablement obsessionnel, son aventure n’offre que peu d’occasions de sourire. Ambiance résolument sombre… sur fond d’homophobie violente.

01/04/2024, 15:24

Pourquoi Taxi Girl est le groupe français le plus romantique

À l’époque de Téléphone et Trust, un groupe de jeunes de 20 ans explose avec un tube, Cherchez le garçon, titre queer et non-binaire avant l’heure. Plus qu’une énième proposition new wave en ce début des années 80 post-punks, Taxi Girl ressemble à Rimbaud et Verlaine mêlés. Mirwais, le guitariste du groupe, raconte ces années chaotiques, celles de la naissance du « meilleur groupe du monde ». Et le pire, c’est qu’il a raison…

01/04/2024, 08:00

Pacôme Thiellement et Bertrand Mandico font leur cinéma de l'âme

Bertrand Mandico et Pacôme Thiellement se connaissent depuis un petit moment. Le premier est un cinéaste et plasticien tranchant, esthète, concentré, et aux castings de ses trois long-métrages entièrement féminins (sauf Christophe Bier). Le second un exégète torturé, obsessionnel, pop et mage. Les frères cheveux sont surtout des grands créatifs devant l’éternel. Le premier est plus chaud, le second plus liquide. L'un crée des images, l'autre monte des textes.

29/03/2024, 17:11

Vie et mort de Grâce Modave : Le Passager d'Amercoeur

Hervé Bel anime dans nos colonnes le rendez-vous (presque) hebdomadaire des Ensablés. Mais il arrive aussi que notre ami écrivain se plonge dans les ouvrages de ses contemporains. Voici sa lecture du dernier ouvrage d’Armel Job, Le Passager d’amercoeur.

28/03/2024, 08:02

Karl Kraus, figure Intransigeante du combat des mots

À l'occasion des 150 ans de la naissance de l'important Karl Kraus, les éditions de l'Herne rééditent leur numéro 28 de 1974, dirigé par l'essayiste et traductrice disparue en 2022, Eliane Kaufholz. La citation mise en exergue dans le bandeau de ce riche ouvrage rend bien compte de la puissance krausienne : « La tragédie tire son origine du refus d'obtempérer. »

27/03/2024, 17:22

Par-delà la neige et le froid...

Un hiver froid, glacé même, uniformément blanc, au sol et dans le ciel, comme seules semblent savoir le faire les chaînes montagneuses du Montana. Nous voilà transportés dans les dernières années d’un XIXe siècle où la loi des hommes, qui se cachent derrière les volontés (prétendues) de Dieu, est fort expéditive et peu encline à prendre en considération tout élément qui pourrait être présenté au titre de la défense de celui ou celle qui est d’abord condamné...

27/03/2024, 17:11

Au bout de La Route, au bord du précipice

Un grand roman adapté par un grand bédéiste donne-t-il forcément une bande dessinée magistrale ? Impossible de généraliser, mais dans le cas de La route de Cormac McCarthy racontée en images et en bulles par Manu Larcenet, la réussite est indubitable. Elle provoque chez les lecteurs le même désespoir sidérant que l'œuvre originale. La grisaille et la crasse en plus.

27/03/2024, 12:17

L’Inconnue du portrait et ses secrets

« En 1910, Gustav Klimt peignit le portrait d’une très jeune femme, de trois quarts, cheveux lâchés, affublée d’un grand chapeau marron, une étole de fourrure autour du cou, les épaules dénudées. » Un portrait qui, on ne l’apprendra que plus tard, fut le seul et unique tableau repeint par Klimt. Sous cette couche supplémentaire de peinture, une femme à l’apparence toute autre. Plus d’un mystère existe autour de ce portrait, qui a disparu pendant près de 100 ans…

27/03/2024, 10:54

Dans l'Aveyron rural, une inquiétante disparition

Transférée dans le poste de police de Millau, dans le sud de la France, Sophie Cauchy enquête sur la disparition d'une adolescente nommée Jessica Borie. D’après ses parents, elle serait partie vivre dans une communauté isolée appelée La Bergerie après avoir quitté un squat à Nantes. Un départ en écho au parcours de Sophie : elle a plaqué la région parisienne et un couple toxique, pour se sauver…

26/03/2024, 09:28

“Découvrir la ville à partir de l’eau” : raconter Venise par ses lagunes

Le 28 février, lors d’une rencontre organisée à La Libreria, créée en 2006 par Florence Rault et Andrea De Ritis, on a parlé de Venise, mais pas de la Venise que l’on connait, avec Piazza San Marco, les touristes, les pigeons et les « gondoles » sur les canaux… On a parlé plutôt d’une Venise de lagunes, une terre de frontière interprétée comme une « petite Méditerranée » imaginée par les auteurs de la bande dessinée Le passeur de lagunes.

25/03/2024, 13:12

Le sang coule dans les rues de Madrid...

Jon Gutiérrez et Antonia Scott travaillent comme enquêteurs pour un projet gouvernemental secret appelé Projet Red Queen, consacré à l’investigation sur des crimes. Le décès d’une femme nommée Raquel Planas, découverte à son domicile de Madrid quatre ans plus tôt serait banal… si la capitale espagnole n’était pas en proie à une série de crimes violents, répandant une véritable terreur…

25/03/2024, 13:07

À la gorge : un contre-la-montre suffoquant

Une semaine pour prouver l’innocence d’un condamné : la chose semble impossible, surtout lorsque le dossier est clos depuis dix ans. Le meurtrier présumé menace : si, dans une semaine, son innocence n’est pas prouvée, il se suicidera. Victor Caranne, le héros des deux premiers romans policiers de Max Monnehay, sonne son retour dans une nouvelle enquête à haute teneur psychique.

25/03/2024, 12:40

Silver Surfer : dilemme cornélien et énergie cosmique

One-shot exceptionnel, Silver Surfer — L’Obscure clarté des étoiles porte déjà un titre emprunté au Cid de Corneille. Un oxymore qui résonne à 250 ans d’intervalle, loin de la puissance SF du dessin de l’Italien Claudio Castellini. Et pourtant, ce vers revêt soudain une dimension fantastique qui épouse parfaitement le projet éditorial remontant à 1996.

24/03/2024, 11:48

Avant que ne s’effondre Koinè

Imaginez : notre monde, dans un bon nombre d’années – combien précisément, on ne le saura jamais. Un monde désormais complètement chamboulé, où l’équilibre s’articule autrement. Le capitalisme est une notion vétuste, notre société telle qu’on la connaît aujourd’hui s’est tout bonnement écroulée. La cause ? Une révolution.

21/03/2024, 16:57

La décolonisation en cauchemar étourdissant

Fleuve Congo, début du XXe siècle. Un bateau à vapeur remonte le courant à la recherche d’un homme en fuite, le fameux Kurtz. Perdu dans la jungle, il se retrouve chassé par les tribus refusant l’asservissement, guetté par les bêtes sauvages et assailli par les réminiscences des barbaries commises sur les indigènes au nom de l’empire colonial de Belgique.

20/03/2024, 11:04

Fall Sunrise : le Doctor Strange au pays psychédélique des merveilles

Les vrais héros ne meurent jamais, même quand leur décès est proclamé dans le titre. Chez Marvel, comme ailleurs, on tue et l’on ressuscite au gré des scénaristes et illustrateurs : quand en janvier 2022, l’éditeur annonça que le Doctor Strange allait clamser, il ne se trouva personne pour le croire. À raison : l’artiste Tradd Moore — qui doit naturellement sécréter du LSD — a pris en main le renouveau du bon docteur.

19/03/2024, 21:15

Walter Benjamin raconte le Paris de Baudelaire et Blanqui

Walter Benjamin est un des penseurs les plus fascinants du XXe siècle, Aurélien Bellanger l’a largement montré dans son dernier roman en date. La preuve : le choix et son traitement des sujets lui ont fermé les portes de l’Université. Déjà, il ne s’appesantit jamais : d’intenses méditations dont il tire des textes courts, et des références qu’il est parfois le seul à posséder, tant elles sont particulières.

19/03/2024, 17:13

Autres articles de la rubrique Livres

La Kitchen therapy contre les inflammations, avec Julie Pradines

BONNES FEUILLES - Julie Pradines, naturopathe certifiée, offre 60 recettes simples et savoureuses accompagnées de conseils précieux pour intégrer une alimentation anti-inflammatoire au quotidien dans son nouveau guide.

23/04/2024, 09:33

Des champignons hallucinogènespour changer ses yeux

BONNES FEUILLES - Dans La Part des Lâches, Marguerite Boutrolle explore avec acuité les contradictions contemporaines. Le livre peint le portrait d'une jeune génération qui recherche des modes de vie plus durables et humains, tout en se confrontant au risque de l'isolement.

23/04/2024, 09:17

Montserrat Roig, pionnière de la littérature féministe engagée

BONNES FEUILLES - Printemps 1974. Après douze ans entre Paris et Londres, Natàlia Miralpeix retourne à Barcelone pour retrouver sa famille. On lui assure que rien n’a changé, mais elle constate que tout est différent : la révolution sexuelle, politique et artistique y fait rage. Bien que Franco soit encore au pouvoir, son règne semble toucher à sa fin.

23/04/2024, 09:15

Intégrer ses côtés obscurs afin de parvenir à une harmonie intérieure

BONNES FEUILLES - Un parcours en 50 étapes pour apprivoiser ses ombres et révéler sa lumière est un guide écrit par Cécile Neuville, psychologue reconnue. Inspiré par les théories de l’inconscient de Carl Gustav Jung, ce livre aborde le concept du shadow work, une tendance majeure en provenance des États-Unis.

22/04/2024, 17:36

Sarti Antonio, aidé par son partenaire Felice Cantoni, mène l’enquête

BONNES FEUILLES - Traduit de l'italien par Laurent Lombard, Les Jours de la peur se déroule à Bologne dans les années 70. L'intrigue commence avec un attentat qui détruit le centre de transmission de l’armée, entraînant la mort de quatre personnes et blessant de nombreuses autres.

22/04/2024, 17:33

Une version chantée du Petit Chaperon Rouge

BONNES FEUILLES - Découvrez les meilleures histoires audio du duo de conteuses Huile d'olive & Beurre salé, illustrées par Nathalie Choux. Ces contes sont disponiblessur toutes les plateformes de streaming comme Apple Music, Deezer, et Spotify.

22/04/2024, 17:29

Édouard Louis, complicité vitale de fuite : Monique s'évade

Tout débute avec un appel téléphonique désespéré : une mère à son fils, racontant l’insupportable quotidien, la violence conjugale — encore ! C’est un soir de février où les larmes ne se retiennent plus nourries de l’effrayant sentiment que l’histoire se répète. Déjà, avec l’ex-mari... À présent, lui…

22/04/2024, 10:45

Franck Thilliez : les premières pages de Norferville

BONNES FEUILLES - Teddy Schaffran, un détective et criminologue de Lyon, est bouleversé lorsqu'il apprend que le corps mutilé de sa fille Morgane a été découvert dans la ville minière reculée de Norferville, au Grand Nord québécois, près d'une réserve autochtone.

21/04/2024, 08:30

Jean-Louis Murat, une traversée musicale et littéraire

BONNES FEUILLES — Dès la sortie de son premier single en 1981, Suicidez-vous le peuple est mort, Jean-Louis Murat impose son style unique : une affinité pour les mots et les mélodies, associée à une prise de risque permanente. Ce nouveau venu se démarque dès lors des sentiers battus de la chanson française, empruntant un chemin singulier, à la fois escarpé comme les sentiers auvergnats qu'il célèbre dans ses chansons et buissonnier comme sa voix éraillée et envoûtante.

21/04/2024, 07:30

Ces instants qui précèdent le cataclysme...

Anna et Adam, deux jumeaux, vivent dans une commune désertée, au cœur d'un paysage en constante mutation. Ils se préparent à un cataclysme imminent qu'ils nomment « Tempête ». Adam assure la veille le jour, tandis qu'Anna prend le relais la nuit. Ils ne se rencontrent qu'à l'aube et au crépuscule.

21/04/2024, 06:30

Virginie Grimaldi : trois chapitres en avant-première

BONNES FEUILLES - Virginie Grimaldi, traduite dans plus de vingt langues, célèbre la publication de son dixième roman cette année. Connue pour son humour pétillant et son talent narratif, cette écrivaine française a vendu plus de sept millions d'exemplaires de ses livres en France en quelques années seulement.

20/04/2024, 08:30

Samurai : on n'échappe pas aux dettes, surtout celles de sang

Pour suivre le code du samurai, une seule voie est possible : celle du sabre ! La saga épique du samurai Takeo se poursuit avec cette nouvelle aventure riche en rebondissements et en action ! Voici Dettes de sang, le tome 17 de la saga de Jean-François Di Giorgio et Frédéric Genêt, entamée voici 20 ans désormais...

20/04/2024, 06:30

Des pirates à l'homme araignée : une semaine en librairie

En avril, ne te découvre pas d’un phyl… actère et pourtant, la bande dessinée fait recette : quatre ouvrages dans les 10 premières places, en cette semaine 15 (8/14 avril). Et comme il se doit, One Piece un jour, One Piece toujours : Eiichirô Oda garde la première place avec le tome 107 (trad. Djamel Rabahi et Julien Favereau) et 25.261 nouveaux adeptes !

19/04/2024, 12:50

Cinéma et littérature : une alchimie heureuse ?

Il est difficile de dénombrer le nombre de films sortant chaque année et inspirés d’une œuvre littéraire tant cet usage est répandu. À chaque succès de librairie correspond son volet cinématographique. Mais au-delà de cette relation intime entre la littérature et le cinéma, une nouvelle dimension émerge, celle de la publicité au cinéma. Mais le succès est-il pour autant toujours au rendez-vous ?

19/04/2024, 10:33

Et si désaimer signifiait changer d'amour ?

BONNES FEUILLES - « Comme l’amour, le désamour est universel et, pourtant, nous ne souhaitons ni le vivre, ni le raconter. Il n’y a pas d’histoires du désamour, ou seulement des histoires transmises sous le manteau, de bouche à oreille.

19/04/2024, 07:30

Fantasmer sur la possibilité de tout quitter

BONNES FEUILLES - Tessa, une ancienne chanteuse classique devenue courtière immobilière à Montréal, traverse une période difficile malgré une vie de famille apparemment comblée avec Jim, son mari dévoué, et leurs trois fils qu’elle aime profondément.

19/04/2024, 06:30

Relire les autrices : 4 femmes qui ont changé la littérature française

Le monde littéraire est un concentré de destins extraordinaires. La plupart des femmes qui se sont essayées à l’art rigoureux de l’écriture sont méconnues du grand public. Pourtant, des centaines d’entre elles ont sorti des œuvres qui ont marqué leur temps et qui continuent de résonner aujourd’hui.

18/04/2024, 11:16

100 recettes à faire au four : bon appétit !

BONNES FEUILLES — Découvrez 100 repas prêts en un rien de temps grâce à ces recettes de plats complets cuits en une seule fois sur une simple plaque de four. Pour ne plus gaspiller son temps en cuisine, 100 repas variés et ultra rapides avec ces recettes « tout-en-un » qui ne requièrent qu'un seul ustensile et une unique cuisson : une plaque de four !

18/04/2024, 08:10

Olivier Adam : un féminicide dans un petit village savoyard

BONNES FEUILLES — Dans ce petit village paisible près d'Annecy, Antoine a du mal à trouver sa place dans la vie. Séparé de la mère de son fils, il vit sous les combles de la maison de ses parents et a du mal à payer le loyer. Heureusement, il y a les soirées passées au Café des Sports, où il retrouve Fanny, son amour de toujours, et les autres habitués.

18/04/2024, 07:21

La vie mystérieuse des champignons, et leurs secrets cachés

BONNES FEUILLES — Depuis son enfance en Savoie, sur une terre de légendes, Céleste est captivée par la vie secrète des champignons et leurs pouvoirs extraordinaires. Avec sa meilleure amie Murielle, elle étudiait ce monde végétal fascinant, malgré l'indifférence de ses parents.

18/04/2024, 06:34

L'art journal : une création plurielle qui joue avec les matériaux et les genres

Qui a dit que le journal intime était un cliché romantique, voué à disparaître dans l'ombre des univers d'expression numériques ? Certes, la plume et le carnet ne conviennent pas à tout le monde, souvent la faute au fameux syndrome de la page blanche : même pour soi, les mots restent coincés au bout des doigts. La vocation de l'Art journal en découle. C'est, pour celles et ceux qui s'expriment naturellement par le visuel et sont sensibles au toucher, un bel exutoire. Explications.

17/04/2024, 14:09

La destruction des Bouddhas de Bâmiyân

BONNES FEUILLES - Pascal Convert, né en 1957, est un artiste français spécialisé dans l'utilisation de matériaux variés comme le verre et la cire. Il est notamment reconnu pour avoir créé le Monument en mémoire des otages exécutés au Mont Valérien entre 1941 et 1944.

17/04/2024, 07:30

Jim Fergus : mille femmes blanches chez les Cheyennes

BONNES FEUILLES - En 1877, Molly McGill, une jeune institutrice condamnée pour le meurtre de son mari violent, est emprisonnée à Sing Sing. Elle a l'opportunité de changer son destin en acceptant de rejoindre un groupe de mille femmes blanches qui doivent épouser des guerriers Cheyennes, dans le cadre d'un programme gouvernemental.

17/04/2024, 06:30

Quand le livre est à l’origine de déclinaisons culturelles infinies

Parfois, on oublie que tout a commencé par un livre. Et pourtant, combien de personnages, combien de mythes, combien d’expression, combien de jeux trouvent leur origine dans une histoire écrite il y a parfois plusieurs siècles. Mais le succès reste au rendez-vous dans des déclinaisons aussi multiples que variées.

16/04/2024, 10:19

Quels étaient les véritables buts de ces poètes-espions ?

BONNES FEUILLES - Au début des années 1980, dans la caserne d’Adlershof à Berlin-Est, qui servait de quartier général à la Stasi, la police secrète de la RDA, un groupe inhabituel de fonctionnaires, incluant des vétérans de la Seconde Guerre mondiale et des jeunes talents, se rassemblait régulièrement.

16/04/2024, 07:30

Un roman de sacrifices, de vulnérabilité et de courage

BONNES FEUILLES - Majella, fraîchement devenue mère, ressent un décalage profond entre l'amour pour sa fille et son quotidien dans sa maison d'enfance à Queens, où elle se sent au bord de la folie. Sa découverte d'un journal intime ancien au grenier, appartenant à une certaine Ginny Doyle, l'entraîne dans un voyage révélateur à travers l'histoire de sa famille.

16/04/2024, 06:30

Felwine Sarr : une quête incessante d'amour et d'existence

BONNES FEUILLES - Dans son recueil Le bouddhisme est né à Colobane, Felwine Sarr explore les tumultes de l'amour à travers les histoires de personnages comme Fodé, Teibashin, et Aby, avec en toile de fond les mélodies de Toumani Diabaté, Wasis Diop, et Cheikh Lô.

15/04/2024, 18:30

Dans le silence d'une mère de famille indienne

BONNES FEUILLES : La discrète Maï est entièrement dévouée à son mari infidèle, à ses beaux-parents au caractère difficile et à ses enfants. Mais qui se cache derrière ce voile qui révolte tant sa fille Sounaina ? Cette dernière, empreinte de modernité et partie faire des études à l'étranger, ne cesse de se questionner sur la véritable identité de sa mère, qui semble exister uniquement pour les autres.

15/04/2024, 12:10

Commenter cet article