Histoire des épices au Moyen-âge

Rédacteurs

Dossiers

Le métier d'éditeur : mythes et légendes au pays des histoires

Comment l’industrie qui vend des romans, des albums, des récits fantastiques, terrifiants, pourrait échapper à faire elle-même l’objet d’histoires ? Pas la Grande Histoire Littéraire, que l’on invoque avec des majuscules, non. Celle des rumeurs, du qu’en-dira-t-on, entre bruits de couloirs et légendes urbaines.

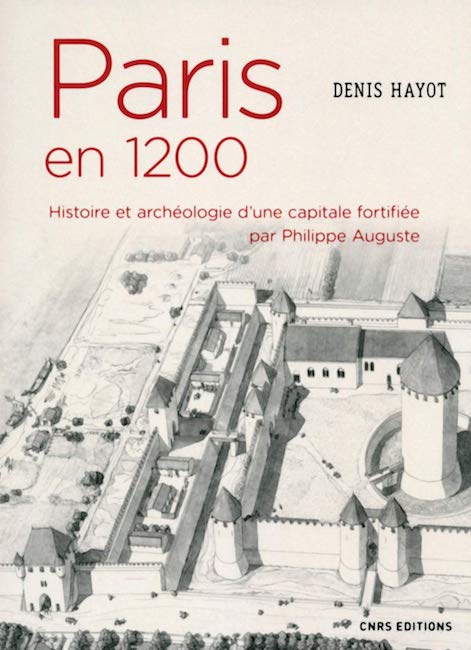

Des romans pour adolescents qui explorent l'Histoire

Dès ses premières publications jeunesse en 2010, Scrineo a proposé des romans mêlant histoire et fantastique, en lien avec l’ADN de la maison “Le savoir et l’imaginaire”. C’est le cas de la série Les Haut Conteurs, des romans fantastiques médiévaux à succès, et de la série Via Temporis, autour d’une machine à remonter le temps pour explorer plusieurs époques. Comment comprendre le présent sans les notions indispensables sur le passé ? C'est pourquoi la maison a construit plusieurs collections historiques, pour mieux donner vie à cette mémoire.

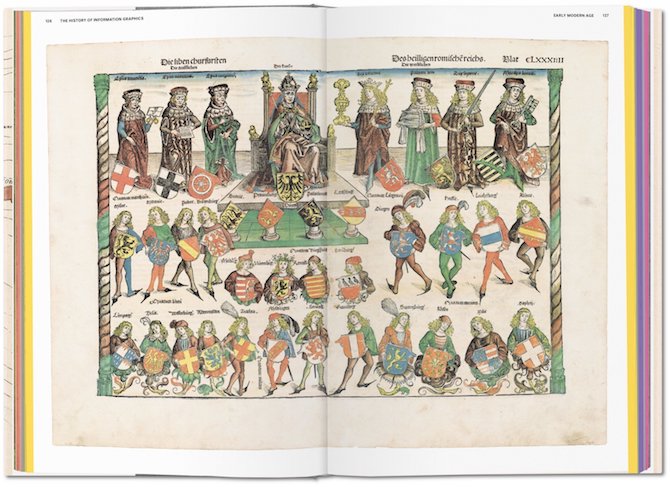

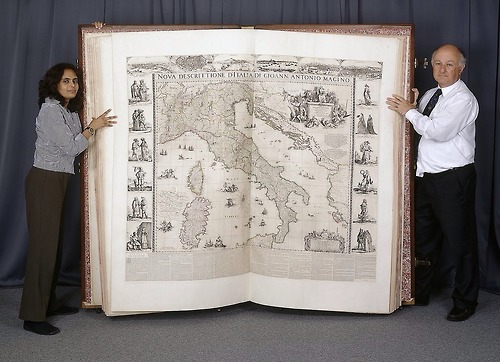

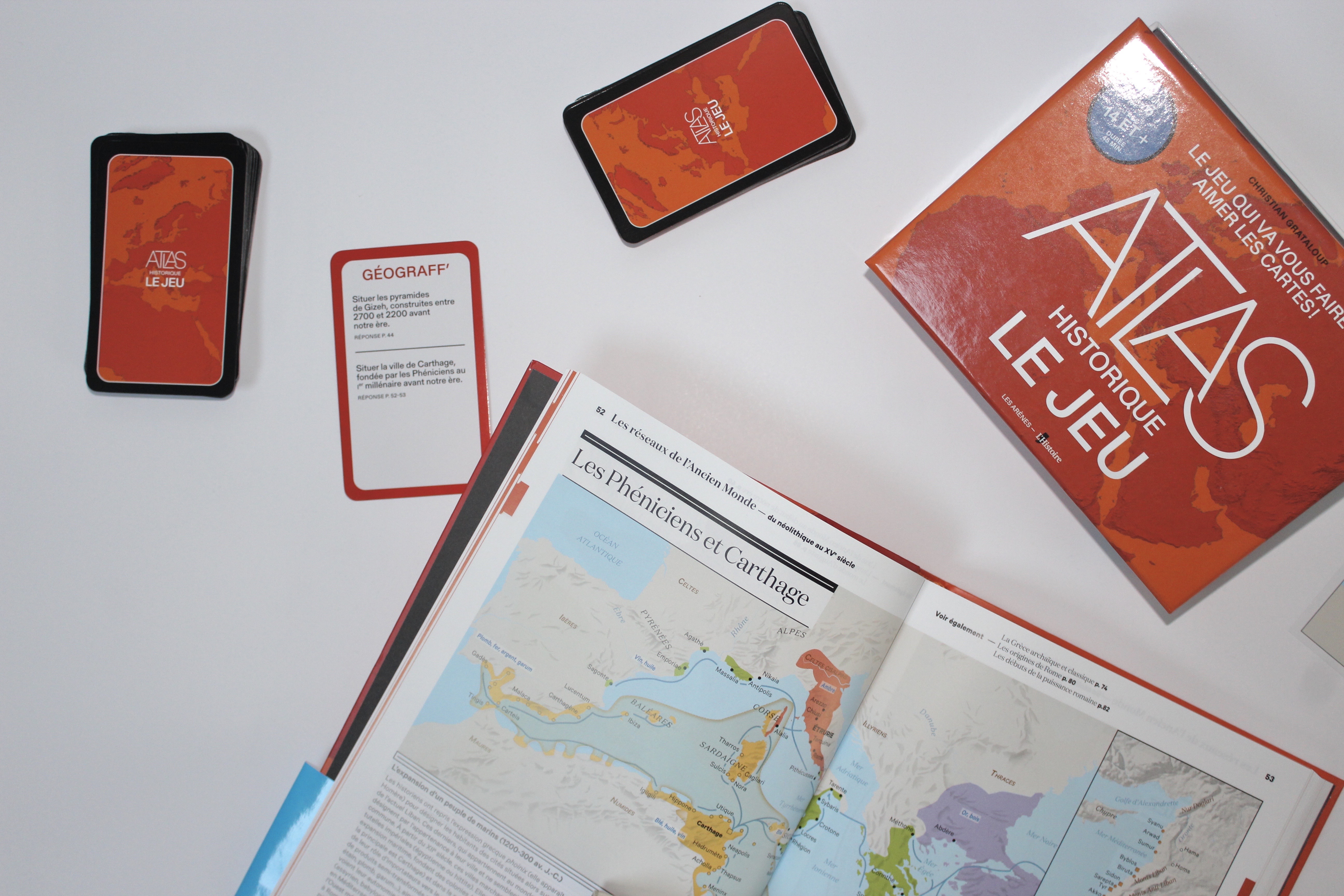

Atlas historique mondial : l'histoire de l'humanité vue du 21e sièce

Depuis 40 ans, aucun projet d'atlas historique généraliste n'avait été réalisé. Les Arènes et la revue L'Histoire relèvent ce défi en donnant naissance au premier grand atlas historique mondial, sous la direction de Grantaloup et Patrick Boucheron. A partir de ses 500 cartes inédites, l'l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG) et l'éditeur réaliseront conjointement une série de vidéos autour de thématiques spécifiques.

De Michel Glardon à Jean Richard : histoire des Éditions d'en bas

En raison de la crise sanitaire du Covid-19 et à la suite de la fermeture des librairies, sans oublier l’annulation des salons du livre, les Éditions d’en bas ont choisi la riposte. La maison, qui célèbre ses 45 ans, a souhaité partager son histoire, à travers des podcasts et des vidéos de leurs auteurs. Mais également faire découvrir des livres plus anciens à travers toutes ces années de publications.

Chroniques anti-isolement à travers L’Âme des peuples

« Parce que pour connaître les peuples, il faut d’abord les comprendre. » Cette présentation de la collection l’Âme des peuples, montée en 2013 par les éditions Nevicata, résume à elle seule toute la situation mondiale.

Sangre : espoir, désespoir, rage et amour

Lorsqu'on évoque le monde de la bande dessinée, certains noms se démarquent instantanément. Christophe Arleston est l'un de ces talents incontournables. Avec une plume affûtée et une imagination débordante, il nous a offert de nombreuses sagas captivantes. Parmi elles, "Sangre" se distingue par son originalité et sa profondeur.

Extraits

Ouvrages généraux et thématiqu

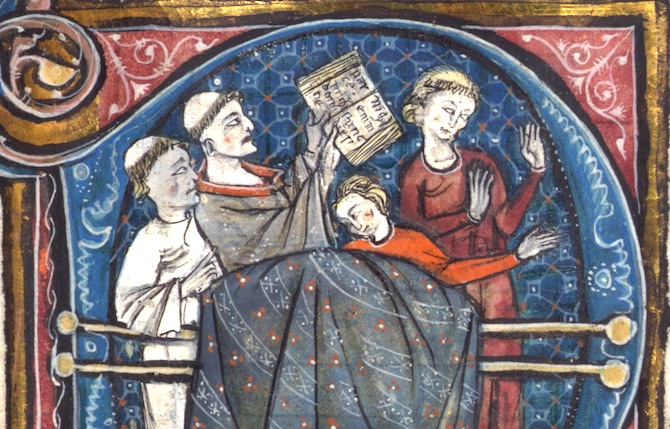

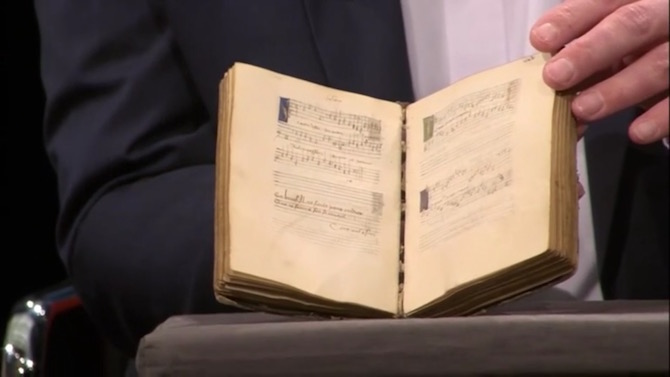

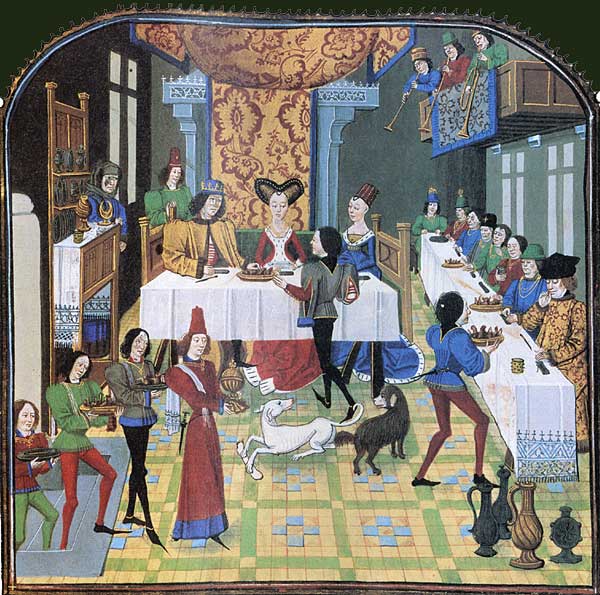

Histoire des épices au Moyen-âge

11/2023

Sciences historiques

Petite histoire de bordeaux au Moyen Age

11/2019

Histoire de France

Une histoire du corps au Moyen Age

02/2017

Généralités

Histoire du Moyen-Âge

11/2022

Histoire de France

Histoire du Moyen Age

Histoire de France

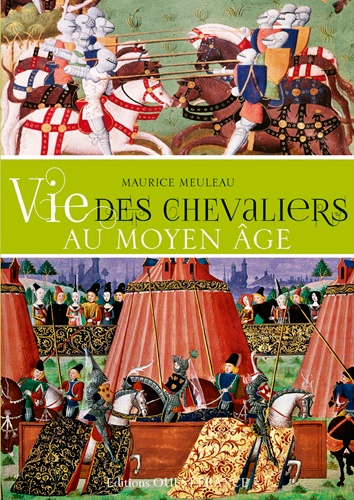

Vie des chevaliers au Moyen Age

04/2014