Histoires d'eaux africaines. Essais d'anthropologie impliquée

Rédacteurs

Dossiers

Livres, actualités : tout sur Jean d'Ormesson

Venu au monde dans le 7e arrondissement de Paris, le 16 juin 1925, au sein d’une famille noble, Jean d'Ormesson s'engagea tardivement, de son propre aveu, dans l'écriture, trop occupé qu'il était à lire. Il publie son premier ouvrage, L’amour est un plaisir, en 1956, aux éditions Julliard, mais son livre La gloire de l’Empire, en 1971, lui vaut une reconnaissance littéraire avec le Grand Prix du roman de l’Académie française.

Le Prix Jean d'Ormesson

En mars 2018, quelques mois après la disparition de Jean d'Ormesson, le 5 décembre 2017, sa fille Héloïse d'Ormesson annonce la création d'un prix littéraire pour lui rendre hommage. « C’est avec joie et fierté que je vous annonce la création du prix Jean d’Ormesson, qui sera décerné le 6 juin prochain au Centre national du livre (pour s’approcher de la date anniversaire de la naissance de mon père le 16 juin 1925) », explique-t-elle.

Des essais pour comprendre un monde labyrinthique

Le genre de l'essai est une mosaïque, où chaque partie est un fragment de pensée, de réflexion, d'argumentation. Comme une forêt ancienne, il est dense et diversifié : philosophie, sociologie, histoire, économie, politique, science... Un voyage, une exploration sans fin de la connaissance et de la compréhension.

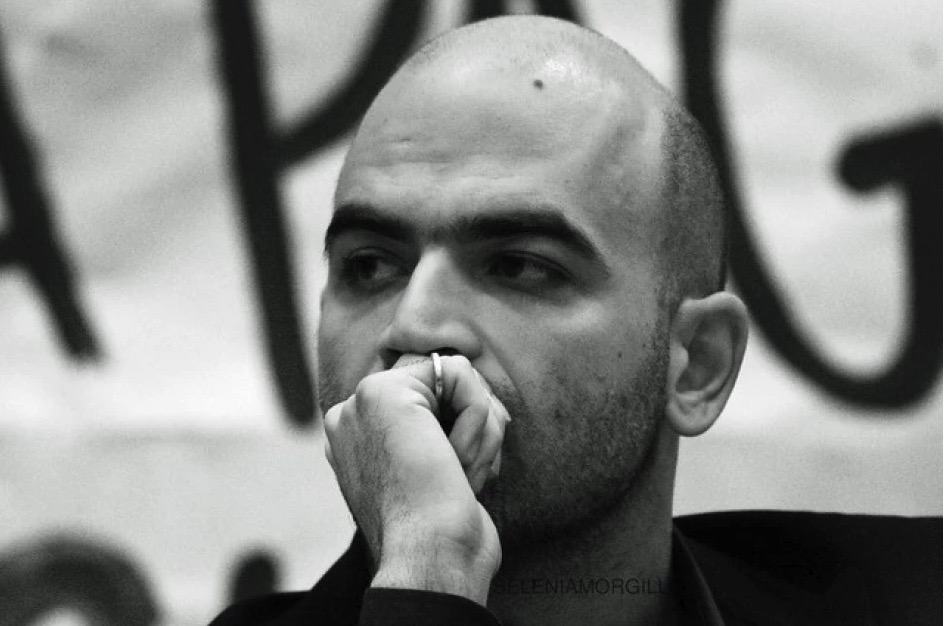

Romans, essais, actualités : tout sur Roberto Saviano

Roberto Saviano est un écrivain, journaliste et essayiste italien né le 22 septembre 1979 à Naples, en Italie. Il est surtout connu pour son travail d'investigation sur la Camorra, la mafia napolitaine, qui est le sujet central de son livre le plus célèbre, Gomorra, publié en 2006.

Le métier d'éditeur : mythes et légendes au pays des histoires

Comment l’industrie qui vend des romans, des albums, des récits fantastiques, terrifiants, pourrait échapper à faire elle-même l’objet d’histoires ? Pas la Grande Histoire Littéraire, que l’on invoque avec des majuscules, non. Celle des rumeurs, du qu’en-dira-t-on, entre bruits de couloirs et légendes urbaines.

Peuples et civilisations : histoires en majuscule

Les Magyars sont-ils les descendants d’Attila ? Napoléon est-il le descendant d’Apollon ? Le récit des peuples et des civilisations se construit sur des mythes fédérateurs et galvanisants. L’Histoire c’est autre chose : c’est le « Je me souviens » du groupe. Comme tous retours vers le passé, c’est autant une nécessité qu’un danger. Comment raconter l’Histoire de Venise ou de l’armée italienne ? À travers ses hauts faits ou la réalité quotidienne ? Tous ces historiens nous éclairent grâce à un patient et rigoureux travail dans les sources.

Extraits

Ethnologie

Histoires d'eaux africaines. Essais d'anthropologie impliquée

08/2010

Ethnologie

Essais d'anthropologie philosophique

02/2010

Ethnologie

La tragédie du peuple fang. Essai d'anthropologie sociale africaine

06/2017

Ethnologie

Des archives aux terrains. Essais d'anthropologie historique

11/2014

Ethnologie

Théologie, libération et cultures africaines. Dialogue sur l'anthropologie négro-africaine

05/1997

Histoire des religions

Quatre essais d'anthropologie des religions

06/2022

-6eb41ddd-7e29-4cb3-9199-12ba5f75b8ad.png)