La valise africaine de Sylvain Prudhomme aux Assises de la traduction

L’écrivain Sylvain Prudhomme a porté sa « valise africaine » jusqu’aux Assises de la traduction littéraire à Arles qui consacraient leur 33e édition aux « contre-écritures » : celles postcoloniales poussées sur les cendres des empires, mais aussi toutes celles qui croissent librement aux marges des langues dominantes (ou de domination). Nous partageons à notre tour sa bibliothèque africaine, une quinzaine de livres sélectionnés « subjectivement » par cet écrivain voyageur, également traducteur de l’essai « Décoloniser l’esprit » du kényan Ngugi wa Thiong’o.

Le 21/11/2016 à 12:29 par Claire Darfeuille

1 Réactions | 1 Partages

Publié le :

21/11/2016 à 12:29

1

Commentaires

1

Partages

-6eb41ddd-7e29-4cb3-9199-12ba5f75b8ad.png)

Sylvain Prudhomme et sa valise africaine aux Assises de la traduction littéraire 2016

Tout juste sorties de la « valise africaine », quatre piles de livres inégales. Sylvain Prudhomme explique en ouverture de cet atelier proposé dans le cadre des Assises de la traduction littéraire à Arles sa tentative, « vouée à l’échec », de classer ces livres venus du continent africain, « celui que je connais le moins mal » dit-il, et qui incarnent selon lui différentes formes de contre-écritures. Absente de sa sélection, la plus radicale d’entre elles, celle qui décide de se passer de la langue du colon, comme le fit l’auteur kényan Ngugi wa Thiong’o. Suite aux représentations d’une de ses pièces dans sa langue natale, le kikuyu, l’auteur anglophone est emprisonné en 1978 pendant un an. Dans sa cellule, il écrit son premier roman en kikuyu (les précédents étaient en anglais), car « je me devais d’écrire dans la langue qui m’avait valu d’être incarcéré ».

En 1986, le personnage de son second livre écrit en kikuyu, Matigari (non traduit en français), ancien guérillero mau mau rendu populaire grâce aux lectures publiques du texte, est recherché par la police kényane convaincue qu’il s’agit d’une personne réelle. Le livre est interdit et son auteur contraint de trouver refuge en Grande-Bretagne. À son retour au Kénya en 2004, après 22 ans d’exil, il est de nouveau victime d’une tentative d’assassinat. Ngugi wa Thiong’o, pressenti pour le prix Nobel de littérature, demeure désormais aux États-Unis où il dirige l'International Center for Writing & Translation à l’université d’Irvine en Californie. Dans son essai « Décoloniser l’esprit » paru en 1986 (Ed. La Fabrique, 2011. Traduit par Sylvain Prudhomme), il explique son choix de « dire adieu à l’anglais », mais aussi son espoir de « pouvoir continuer à dialoguer avec tous par le bon vieil intermédiaire des traductions ».

Pièce de théâtre de Ngugi wa Thiongo "Je me marierai quand je voudrai" en kikuyu

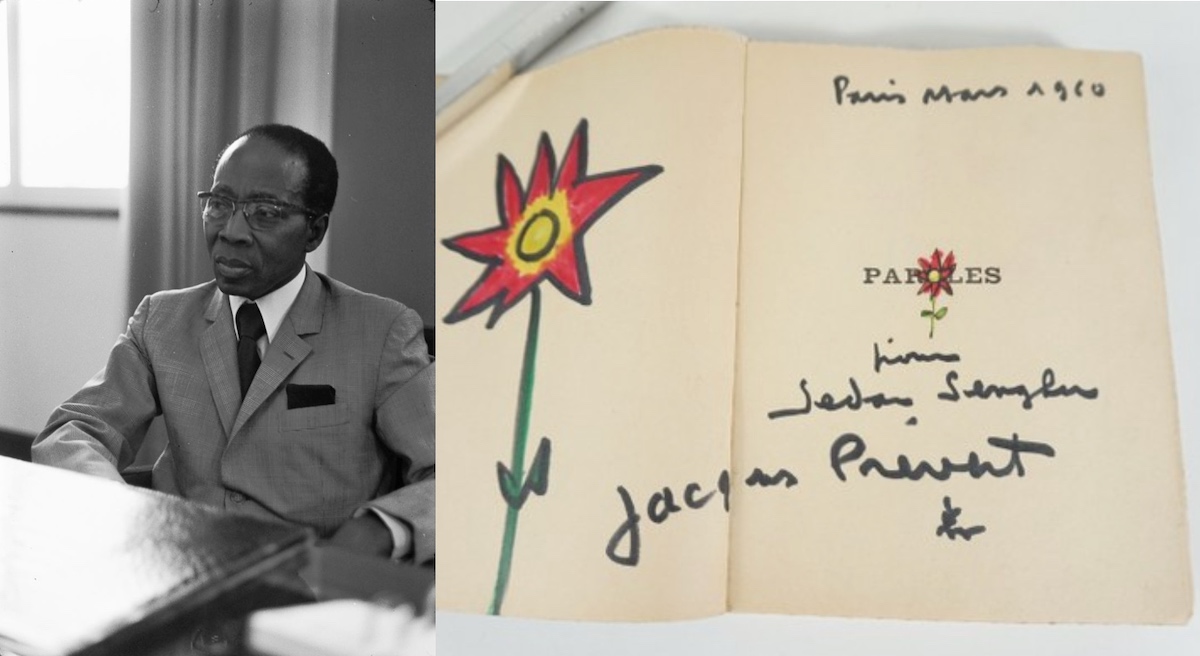

Le retour à la langue natale, le wolof, de Boubacar Boris Diop

Côté francophone, ce retour à la langue natale est aussi celui opéré par l’auteur Boubacar Boris Diop qui, sans renoncer au français, a écrit un roman en wolof (Doomi Golo, Ed. Papyrus), lancé une collection de livres traduits en wolof Céytu (Ed. Zulma) et enseigne la littérature romanesque en wolof à l’université de Saint Louis (Sénégal).

Sylvain Prudhomme, une main sur ses piles, l’autre accompagnant sa parole, prévient avoir laissé de côté les grands classiques de la première génération d’auteurs après les Indépendances, qui abordaient pour beaucoup la question de « grandir colonisé ». Il cite Cheikh Hamidou Kane, Mongo Béti, Ferdinand Oyono, Chinua Achebe, Gabriel Okara, Samuel Ousmane, entre autres, inscrivant leurs noms sur le tableau de l’amphithéâtre du Collège des traducteurs.

Dans la première pile, commente-t-il, les livres « sapeurs », ceux où « les auteurs s’emparent de la langue française et la font flamboyer dans un grand geste de fierté, comme les sapeurs empruntent les codes vestimentaires pour mieux éblouir par leur élégance ». Dans la seconde, des ouvrages « plus classiques, plusréalistes aussi » qui opèrent un recentrement et s’intéressent à des « problèmes pas forcément liés à l’Occident ». Dans la troisième, des récits qui « prennent acte que l’Afrique s’est mondialisée » et qu’une partie de la diaspora africaine vit en Amérique, en Asie, en Europe ou en Océanie. La quatrième pile s’ouvre aux littératures africaines anglophones et lusophones, ces dernières revendiquant, selon lui, « un lien plus fort avec l’imaginaire » et décrivant « un monde où la raison rend les armes devant la magie ».

Les « hanches délivrantes » et le « cousinage de plaisanterie »

Piochant dans chaque pile selon son inspiration, il lit un extrait de La Vie et demie de Sony Labou Tansi (qu’il cite en exergue de son livre Les Grands, en cours de traduction en anglais par la traductrice et musicienne Jessica Moore), s’arrête sur la force d’évocation des images de l’auteur congolais, celle des « hanches délivrantes » ou des « cuisantes crues d’électricité charnelle ». Le public est invité à donner lecture des extraits suivants, Peuls du Guinéen Tierno Monénembo qui retrace l’histoire des Peuls depuis le XVème siècle, « la période coloniale n’étant qu’un petit épisode de cette longue épopée ».

Sylvain Prudhomme éclaire au passage la tradition du « cousinage de plaisanterie », puis propose de se pencher sur Le Ventre de l’Atlantique de Fatou Diome qui jette un pont entre un frère et une sœur, l’un au Sénégal, l’autre en France via un match de foot de l’Euro 2000. Il ouvre ensuite La Théorie générale de l’oubli de l’écrivain angolais José Eduardo Agualusa (traduit par Geneviève Leibrich), soulignant la puissance de cette fable, puis il en donne à lire un extrait tiré de l’histoire Le collectionneur de disparitions qui voit un écrivain français s’évaporer par magie dans la capitale angolaise Luanda. Seul son chapeau sera retrouvé sur la tête d’une prostituée qui constate simplement : « Le mulâtre s’est perdu, le chapeau m’a trouvée ».

L'épopée des Peuls racontée par Tierno Monénembo

Du Soleil des indépendances au Tropique de la violence

Durant cette rapide traversée de la « littérature africaine postcoloniale d’auteurs d’expression européenne », détour obligé par Le Soleil des indépendances de l’Ivoirien Ahmadou Kourouma qui « utilise les mots à côté de leur usage dominant », faisant entendre les sonorités du malinké. Fama se rend aux funérailles de Ibrahima qui « n’a pas soutenu un petit rhume ». Puis, d’un bond le public se retrouve dans le bus « sans climatisé » d’une nouvelle tirée de Love is power ou quelque chose comme ça du Nigérian A. Igoni Barrett (traduit par Sika Fakambi), dont la lecture provoque le rire dans l’assistance, tant sont décrits avec justesse les bus BRT « importés totalement nouveau de l’étranger directement » coincés dans les « goslows » (embouteillages).

Seront encore évoqués Debout payé du franco-ivoirien Gauz, qui « déteste être classé au rayon littérature africaine », précise Sylvain Prudhomme, puis L’Accordeur de silences du Mozambicain Mia Couto (traduit par Elisabeth Monteiro Rodrigues), le très sombre roman de la Mauricienne Ananda Devi, Le Sari vert, l’indispensable Americanah de la nigériane Chimamanda Ngozi Adichie (traduit par Anne Damour), dans lequel l’héroïne Ifemelu raconte son expérience d’étudiante nigériane, puis sa vie d’immigrée africaine aux USA. Pour finir – faute de temps supplémentaire- il recommande la lecture du tout récent Tropique de la violence de Natacha Appanah où l’écrivaine mauricienne livre un portrait de Mayotte.

Ifemelu quitte le Nigéria pour étudier à Philadephie...

Si l’exercice de la « valise africaine », inspiré de la « Valise mexicaine » présentée aux rencontres photographiques, était une première pour Sylvain Prudhomme, l’écrivain est déjà intervenu par deux fois au Collège International des Traducteurs d’Arles pour présenter aux résidents des livres d’auteurs contemporains et leur donner le goût et l’envie de les traduire. Le CITL accueille chaque année une centaine de traducteurs de tous les pays pour des résidences de deux semaines à deux mois, avec le soutien du CNL. Depuis 1987, 1400 traducteurs y ont traduit 2300 ouvrages. Le collège organise par ailleurs régulièrement des formations en binôme, sous le nom de « Fabrique des traducteurs ».

Cet atelier faisait écho aux réflexions débutées la veille lors de l’inauguration des Assises avec une conférence du professeur de philosophie, Souleymane Bachir Diagne sur « traduire l’orature (les littératures orales. Ndr) en écriture », durant laquelle il revint sur l’histoire de Tierno Bokar. Ce maître d’Amadou Hampaté Bâ (Vie et enseignement de Tierno Bokar) fut défendu par son « truchement », c’est-à-dire l’interprète traduisant pour l’administration coloniale, lequel choisit de favoriser la médiation culturelle plutôt qu’une infidèle traduction littérale…

La professeure à Paris 8 Claire Joubert a de son côté rappelé durant sa conférence en quoi le livre de Salman Rushdie Les enfants de minuit (Booker Price en 1981) a constitué un événement dans l’histoire littéraire mondiale en opérant un décentrement de la métropole vers les littératures anglophones périphériques qui s’émancipent de l’Empire britannique. De ce nécessaire décentrement, il fut aussi question à la table ronde « English in progress » qui abordait les traductions en langues anglaises, telles que les anglais d’Irlande (ou hiberno-anglais), d’Afrique ou d’Inde, la traductrice Dominique Vitalyos rappelant à l’occasion que l’anthologie The vintage book of indian writing 1947 à 1997, publiée par Salman Rushdie et Elisabeth West, ne comportait aucun texte en langues indiennes, bien que l’Inde compte 22 langues officielles.

Les Enfants de minuit de Salman Rushdie, traduit par Jean Guiloineau

Florence Delay et Jacques Roubaud avaient pour leur part rassemblé et traduit (de l’anglais) des chants navajos des Indiens d’Amérique du Nord (ou plutôt, rectifiera le comédien et écrivain québécois Dany Boudreault, des « peuples des premières nations »), dans l’anthologie Partition rouge (Seuil, 1988). Ces chants étaient destinés à guérir, nous apprirent-ils, mais « toute poésie est une médecine », selon Jacques Roubaud, qui nous mit à l’oreille quelques noms navajos poétiques, « Tremblement de fleur », « Silencieuse jusqu’au dégel » ou explicites « Donne des couvertures en parlant », « Poil de chatte qui pendouille », enfin, le plus simple mais aussi le plus prisé par le peuple navajo, « Fou ».

"Toute poésie est une médecine", selon Jacques Roubaud

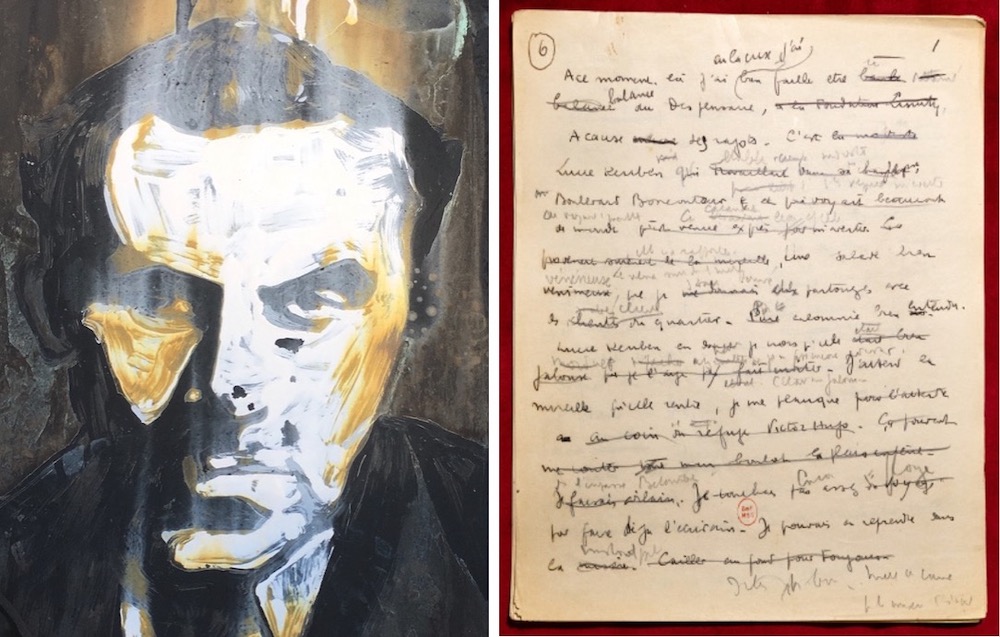

Trouver le bon simulacre

Hédi Kaddour qui animait la rencontre intitulée « Le français, butin de guerre ? » et avait donné un atelier d’écriture la veille, a noté qu’il s’agit toujours pour l’auteur, et par la suite pour son traducteur, de trouver « le bon simulacre » et qu'il convient que le texte « parle à l’oreille et tienne à la page ». Franck Wyne, traducteur de Kourouma a ainsi demandé à l’auteur ivoirien la permission d’introduire plus de mots en malinké dans sa traduction en anglais, non pas pour renforcer l’effet d’exotisme, mais pour respecter le rythme.

La veille, Jean-Pierre Richard, traducteur de l'anglais et d'un roman en swahili (Les Girofliers de Zanzibar de Adam Shafi Adam. Ed. Serpent à plume) avait évoqué le français populaire d’Abidjan utilisé par Samuel Millogo et Amadou Bissiri pour faire entendre « l’anglais pourri » inventé par Ken Saro-Wiwa dans son roman Sozaboy (pétit munitaire) et souligné que « la solution n’est jamais linguistique, mais littéraire ». Yasmina Melaouah, traductrice en italien de Kamel Daoud, Yasmina Khadra, Tahar Ben Jelloul ou Atiq Rahimi, entre autres auteurs d’expression française venus des quatre coins du monde, a pour sa part partagé son constat heureux que « la traduction m’oblige à aller chercher les ressources en sommeil dans ma langue avec pour effet de la revitaliser ».

"Le rotten english" ou "anglais pourri" inventé par Ken Saro-Wiwa

Les nouvelles formes de contre-écritures

Ainsi, si les langues des puissances coloniales ont façonné l’esprit de trois quarts de la population mondiale modelée par la colonisation, elles sont à leur tour façonnées par ces « contre-écritures », inventives, fertiles, bruissantes de voix nouvelles et de pensées neuves, qui « parlent d’ailleurs ». La question se pose désormais des nouvelles formes prises par ces contre-écritures dans le contexte actuel, non plus des empires coloniaux, mais d’un impérialisme économique mondialisé. Il revient aux lecteurs de tendre l’oreille et d’admirer les parfaits simulacres qui permettent aux auteurs, et aux auteurs de traductions, de faire entendre ces voix/voies nouvelles.

1 Commentaire

mise en trope

21/07/2019 à 17:43

Vous êtes bien douce avec Rushdie. Il a même explicité son choix dans son introduction à l'anthologie, écrivant que seuls étaient importants pendant cette période les auteurs indiens de langue anglaise. Passage cité dans la table ronde. Quoi d'étonnant qu'un tel impérialisme linguistique le mène à se considérer comme partie de l'"empire" (britannique, territorialement ex-, linguistiquement ô combien in) lorsqu'il écrivait en 1982 "The empire writes back"? Quelle adhésion! Au point de préférer dénier toute importance à la littérature d'un continent entier de vingt-deux langues (très) vivantes plutôt que de reconnaître "je ne la connais pas, car je ne parle pas ces langues ?" Trop impressionnant, Rushdie? Indéboulonnable? Et s'il n'était QU’un grand écrivain (et une victime de fatwa), par ailleurs aussi criticable que le premier quidam venu ?