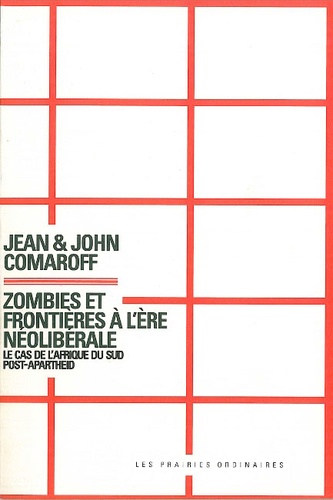

Zombies et frontières à l'ère néolibérale. Le cas de l'Afrique du Sud post-apartheid

Rédacteurs

Dossiers

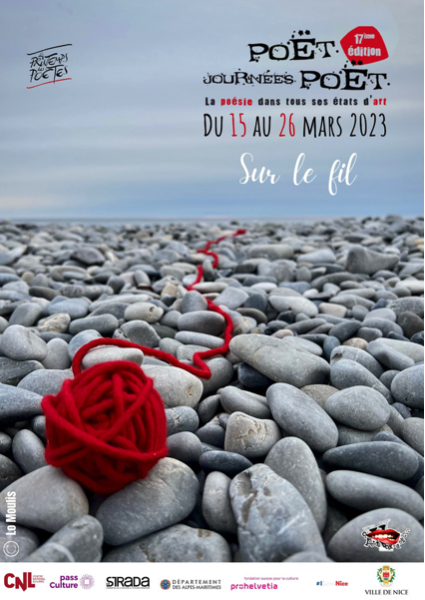

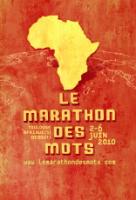

Poésie, musique et légendes : découvrir l'Afrique

Continent exploité des siècles durant, berceau de l’humanité, mais également terre de mystères et de fascination : l’Afrique, complexe et plurielle, offre au lecteur mille raisons de s’émerveiller. Et peut-être autant de prendre conscience de ce que la civilisation occidentale a pu exercer d’influence et de dégâts. Voici dix ouvrages, sans prétention à l’exhaustivité, pour aborder ces mondes, autrement.

Congrès 2019 de l'ABF : Au-delà des frontières

Après un congrès 2018 à La Rochelle, comme le veut la tradition, l'Association des Bibliothécaires de France revient dans la capitale pour son 65e congrès annuel, organisé du 6 au 8 juin 2019 Porte de Versailles. Le thème retenu pour cette année s'articule autour du concept des frontières, et, connaissant les bibliothécaires, l'enjeu sera surtout de savoir comment les franchir et les dépasser.

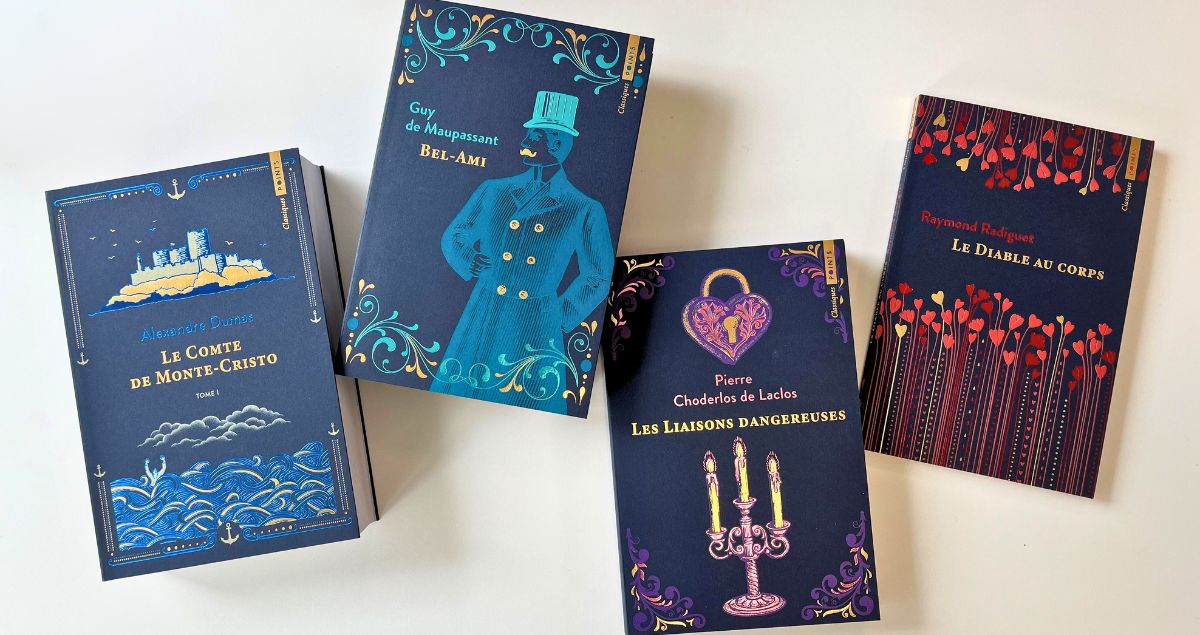

Points Classique : La collection poche qui donne envie de (re)lire vos classiques

Découverts au lycée, les classiques de la littérature ont toujours été parmi nous : si nous les avons aimés, nous ne pouvons nous en passer. Si nous les avons détestés, il serait temps de leur donner une nouvelle chance. Et pour cela, les éditions Points ont décidé de redéfinir et de réinventer l'accès à ces classiques littéraires...

Désavoué par l'éditeur Albin Michel : le cas Éric Zemmour

Coup de tonnerre fin mai, la maison de la rue Huygens divorçait de son auteur star, le polémiste bien connu de CNews, et potentiellement candidat aux présidentielles de 2022. Eric Zemmour et Albin Michel, rejouaient la petite mélodie d’Hervé Villard, Capri, c’est fini. Caprice de l’éditeur devant la poule aux œufs d’or, différend politique plus que touchant à la politique éditoriale et finalement grand cas d’école : l’affaire Zemmour va de rebondissements en rebondissements.

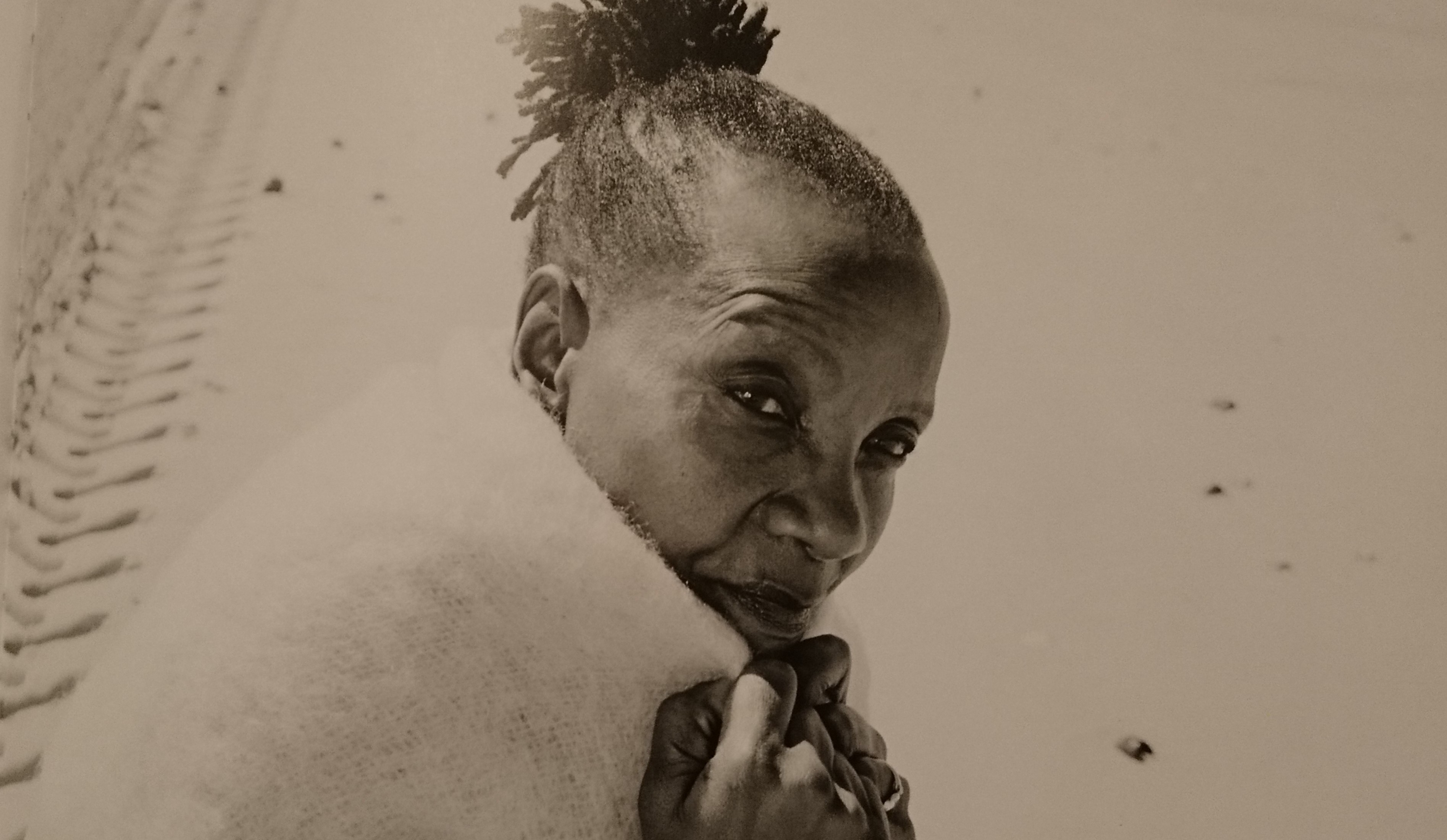

Prix Frontières 2024 : vers l'ailleurs

En 2021, l'Université de Lorraine lançait la première édition du prix littéraire « Frontières », en partenariat avec l'Université de la Grande Région et soutenue par ses laboratoires Crem et Loterr. Décerné en hommage à l'écrivaine Léonora Miano, ce prix est destiné à récompenser, chaque année pendant cinq ans, l'œuvre romanesque qui traite le mieux de la thématique des frontières.

Prix littéraire Frontières-Léonora Miano 2022 : dignité humaine, acceptation de l’autre

Décaler le regard pour mieux voir. Transporter une question actuelle dans d’autres temps et contrées – imaginaires, mythologiques ou simplement renommés –, afin de la poser d’une manière plus libre, plus féconde, telle est la méthode de Léonora Miano. Elle a ainsi accepté de prêter son nom à un prix « créé avec une volonté d’universalité, pour ne pas être prisonnier d’auteurs franco-français et faire connaître de nouveaux auteurs ».

Extraits

Ethnologie

Zombies et frontières à l'ère néolibérale. Le cas de l'Afrique du Sud post-apartheid

05/2010

Histoire internationale

La Nouvelle Afrique du Sud Post Apartheid

05/2010

Sciences politiques

L'Etat réhabilité en Afrique. Réinventer les politiques publiques à l'ère néolibérale

08/2018

Sciences politiques

Après l'apartheid. La protestation sociale en Afrique du Sud

05/2014

Histoire internationale

Brûler les prisons de l'apartheid. Révoltes de prisonniers en Afrique du Sud

01/2012

Ethnologie

Vivre avec le sida après l'apartheid. Afrique du Sud

06/2010